这取决于共识。定义应该为人服务,而不是人为定义服务。如果将性别定义为自我认同,可以服务更多人,那也挺好的。

以下内容摘自 @Thoughts Memo 汉化组的译文《定义应该为人服务,而不是人为定义服务》

一、鲸鱼是不是鱼?

「互联网上最荒谬的无神论论点」这个称号一直竞争激烈,但在我心中,那些试图通过指出鲸鱼不属于鱼类来证明《圣经》谬误的人,无疑占据了一个特殊位置。

(请容我卖个关子,这个例子最终会成为一个意味深长的比喻)

他们的论证是这样的:约拿被鲸鱼吞下了,但《圣经》却说约拿被一条大鱼吞下。由此可见,《圣经》把鲸鱼当成了大鱼。这就证明《圣经》是有错误的,因此不可能是上帝所写的。

这种论证的第一个漏洞在于,「鲸鱼」仅仅是我们现代人对《圣经》的解读。说不定,吞下约拿的其实是一条巨无霸鲱鱼呢。

第二个问题是,如果古代希伯来人愿意把鲸鱼归类为鱼,那又有什么大不了的呢?

我并非是在提出一个软弱无聊的观点,认为古人因为不了解遗传学就见识不足。恰恰相反,我要强调的是,即便古希伯来人有朝一日停止了与非利士人的征战,不再忙于建造圣幕,而是潜心研究所有已知水生动物的基因组,他们把鲸称为鱼类也完全没有任何错误或不妥之处。

诚然,如果说「从系统发育的角度来看,鲸鱼与鲈鱼、鲱鱼和鲑鱼的亲缘关系,与这三种鱼之间的亲缘关系一样近」,这种说法就有问题了。问题在于这是错误的。但是说「鲸鱼是一种鱼」却并非如此。

假设你穿越到古代以色列,试图向所罗门王解释鲸是哺乳动物而非鱼类。

由于语言障碍,你不得不先向所罗门解释「鱼」和「哺乳动物」这两个概念。你告诉他,鱼就是「鲱鱼、鲈鱼和鲑鱼那类生物」,而哺乳动物则是「牛、羊和猪那类生物」。所罗门告诉你,你所说的「鱼」在希伯来语中叫做 dag,而「哺乳动物」则叫做 behemah。

于是你重新尝试,告诉他鲸鱼是 behemah,而不是 dag。所罗门却笑着说你是个傻瓜。

你解释说你并不傻,事实上所有动物都有叫做基因的东西,而鲸的基因与其他 behemah 的基因更为接近,而不是与 dag 的基因接近。

所罗门说道:「我从未听说过什么基因。也许你那些奇怪的外来词『鱼』和『哺乳动物』与遗传学有关,但在我们这里,dag 就是在海里游的有鳍动物,behemah 就是在陆地上走的有腿动物,就是这么简单。」

你试图解释说所罗门的理解有误,dag 的定义实际上不是基于它们在海里游泳或有鳍这些特征,而是取决于它们的基因。

所罗门有些恼火地说:「喂,你十分钟前还不知道 dag 这个词怎么说呢,现在却自以为比我更懂它的意思?我可是用了一辈子!谁让你成了圣经希伯来语的专家了?」

你继续解释说,鲸鱼其实也有毛发,只是非常细小,肉眼难以察觉,就像牛、羊和猪身上的毛一样。

所罗门不耐烦地说:「天哪,你真是烦人!谁在乎鲸鱼有没有那么点儿小毛?说实话,我唯一关心的是我国的鲸脂和鲸油生产该归哪个部门管——Dag 部还是 Behemah 部。Dag 部在沿海,有一大帮船员。Behemah 部主要在内陆,有很多骑马打猎的人。所以,请继续说说鲸鱼那微不足道的毛发吧。」

不难理解所罗门的观点确实有其道理。如果他想将 behemah 定义为四足陆地动物,那是他的权利,这种定义与你将其解释为「系统发生树某一分支上的生物」并无优劣之分。事实上,即便你花上十年时间向所罗门详细讲解遗传学和进化论的理论(想象一下,这场景该多么有趣,那些创造论者肯定会气得跳脚),他可能还是会说:「这很有意思,我理解为什么我们需要一个词来描述系统发生树上密切相关的生物,但请你另外创造一个词吧,因为 behemah 已经代表『四足陆地动物』了。」

现在,假设你不是在与所罗门王对话,而是在与《鸭子王朝》里那个留着夸张胡子的家伙交谈(我知道这个描述可能符合不止一个人)。在这里,他代表了所有没受过教育的乡下人,就像所罗门王代表了所有圣经中的希伯来人一样。

「鲸鱼当然是条鱼(feesh),你这个蠢货,」他用浓重的南方口音说道。

「不,它不是,」你反驳道。「鱼是在系统发生上与其他鱼类密切相关,并具有某些特定解剖特征的生物。这本生物学教科书上就是这么定义的。」

「得了吧,」疯狂胡子男回应你说,「我猜那可能就是你们书呆子眼中的鱼(fish),但对我们来说,鱼(feesh)就是在海里游来游去的玩意儿。」

你怀着沉重的心情,花费了整整十年时间,将那位蓄着疯狂胡子的家伙培养成了系统发生学和进化论领域的世界顶级专家。尽管《鸭子王朝》节目因此变得更加引人入胜,但在「feesh」这个词的含义上,你却始终无法动摇他的观点分毫。

这个例子清楚地表明,「fish」和「feesh」之间的区别可以像「fish」和「dag」之间的差异一样明显。

你可以强调有多少身着考究西装的知名鱼类学教授使用你的定义,而只有寥寥几个蓄着怪异胡须的人采用他的说法。但此时,你已经不知不觉地将讨论引向了一场关于地位的辩论,而非事实的争论。你的论点变成了「要追随那些酷人使用『fish』这个词的方式」,而不是「鲸鱼确实不属于鱼类」。

关于每个具体特征,确实存在客观事实——比如鲸鱼是否有鳍,是否生活在海洋中,是否有细小的毛发等。但对于鲸鱼是否属于鱼类这个问题,却没有确凿的事实依据。这完全是一场关于语义的争论。

这就是为什么这种对《圣经》的特定反对意见显得愚蠢的第二个原因。如果上帝想把鲸鱼称作大鱼,那就别去对上帝的决定指手画脚。

(顺便一提,还有蝙蝠)

二、分类并不简单

当某些术语并非由上帝直接定义时,我们就需要运用自己的方法来对它们进行分类。

Less Wrong 网站上的经典文章《算法内部的感受》以探讨冥王星是否应该被归类为行星为开端。行星通常具有一些共同特征:体积庞大、形状近似球形、轨道规则且与黄道面平行、已清空轨道周围空间的其他天体,并且相对靠近太阳,而不是位于遥远的奥尔特云中。

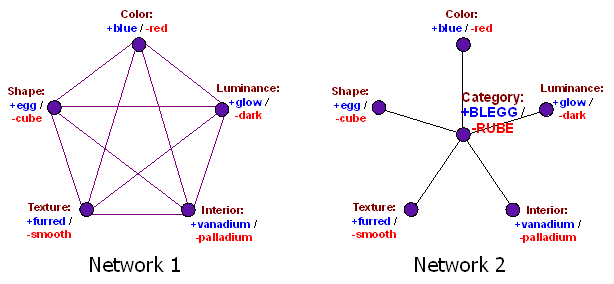

我们可以设想一个大脑,它以类似下图所示的「网络 1」的方式来思考这些特征:

我们可以想象,这个模型能够告诉我们所有需要了解的信息。例如,如果一个天体体积较大,它更可能是球形的,并且位于海王星轨道以内。如果一个天体未能清理其轨道上的碎片,它的轨道相对于黄道面更可能是倾斜的。我们可以为这些特征之间的关联赋予不同的权重,比如说,大型天体有 32% 的概率位于海王星轨道以内,而小型天体则有 86% 的概率。当然,这些数字只是举例说明。

然而,「网络 1」模型存在一些重大问题。首先,如果你用血液绘制这个网络,你可能会不小心召唤出魔鬼(这当然是个玩笑)。更为严重的问题是,这个模型在计算上极其复杂。每个属性都会影响其他所有属性,而这些属性又会反过来影响它,形成一个无限循环。这导致模型的行为往往呈现出混沌和不可预测的特性。

实际上,人们似乎更倾向于采用网络 2 的分类方式:将所有常见特征归为中间的一个大类,从而将可能性空间划分为两类——大型、圆形、正常轨道、孤立的内部天体,以及小型、不规则、倾斜轨道、密集的外部天体。前者被称为「行星」,后者被称为「类行星体」。

这种分类方法允许我们忽略一些微小的不规则性。例如,尽管海王星离太阳很远,但由于它体积大、形状圆润、轨道正常且独立存在,我们就能清楚地知道它应该归属哪一类。

当一个天体同时满足约一半的行星标准和一半的类行星体标准时,情况就变得棘手了。冥王星就是一个典型的例子。它相对较大、形状圆润、轨道倾斜、相对独立(存疑),而且位置较外围。这种情况下该如何处理呢?

从实际操作的角度来看,解决方案是召集一群权威天文学家举行一次昂贵的会议,做出一个官方决定,然后所有人都同意遵循这个决定,以保持口径一致。

但从理想的角度来看,我们应该承认:「嗯,看来『行星』这个词所隐含的假设——即五个红色标准总是同时出现,五个蓝色标准也总是同时出现——并不总是成立。那就算了吧。」

然后,我们可以将太阳系天体分为三类:行星、类行星体,以及「该死,我们的分类方案并没有我们想象的那么完美」。

鲸鱼和鱼类的分类问题实际上反映了生物分类的普遍困境。鱼类和哺乳动物在诸多方面存在显著差异。鱼类通常栖息水中,通过鳃呼吸,具有尾鳍,呈流线型体态,产卵繁殖,在系统发育树上占据特定位置。而哺乳动物多数生活在陆地上,通过肺呼吸,有四肢,胎生繁殖,在系统发育树上属于另一分支。在大多数情况下,鱼类和哺乳动物各自具备相应特征,因此分类并不存在争议。然而,偶尔会出现一些特殊生物(例如鸭嘴兽、肺鱼或鲸鱼),这时就需要我们制定规则来做出判断。在现行的分类体系中,我们选择「以基因为准,忽略其他特征」,但其他语言、文化或科学群体可能会采用不同的标准,这就导致它们对类别之间界限的划分略有不同。

三、主观定义与客观事实

既然我们引入了边界这个比喻,不妨继续深入探讨这个话题。

假设以色列和巴勒斯坦达成协议,同意实施两国方案,并由联合国来划定最终边界。作为负责此事的联合国委员会主席,你拿出一张地图和一支铅笔,准备着手划定边界。双方都郑重承诺将遵守你的决定。

你的任务并非划定一条「绝对正确」的边界线。实际上,以色列和巴勒斯坦之间并不存在唯一正确的边界。尽管有几个广受关注的方案(例如 1967 年战争前的停火线),但两国都对此提出了不同建议。多数人认为,一个可行的解决方案可能涉及巴勒斯坦让出一些已被以色列大规模定居的领土,以换取以色列本土的某些区域,或者在加沙地带和西岸之间建立一条连续的「陆地通道」。即便你决定以 1967 年前的边界线为基础,仍需要做大量工作来决定应该进行哪些土地交换,哪些不应该。

实际上,你需要做出一系列权衡。例如,将整个耶路撒冷划归以色列会让以色列人欣喜若狂,但同时会激怒巴勒斯坦人。在加沙地带和西岸之间建立一条连续的通道看似合理,但这样做会将埃拉特与以色列其他地区隔离开来。将西岸的所有以色列定居点归还给巴勒斯坦似乎符合某种产权观念,但这样做会导致大量犹太人流离失所。

当然,你还可以做出一些更加荒谬的决定。比如,你可以把特拉维夫划给巴勒斯坦;或者把巴勒斯坦国家规划成一个以里雄莱锡安为中心、半径仅 8 公里的完美圆形;再或者,你可以简单地用一条直线将整个领土对半分,北部归以色列,南部归巴勒斯坦。毋庸置疑,这些做法都愚蠢至极。

然而,关键在于,这些做法虽然不尽如人意,但并非完全错误或有悖事实。它们只是无法达成我们对一个解决中东土地争端的调停者的大部分期望。在某些特定情况下,这些看似不合理的安排可能有其存在的意义。举个例子,如果你是一个独裁者,想要明确向以色列人和巴勒斯坦人表明他们的意见无关紧要,让他们别再用烦人的仲裁请求来打扰你,那么将国土南北对半分或许就是一个有效的办法。

事实上,现实世界中的边界往往出人意料地复杂。

以土耳其和叙利亚之间的边界为例,它大致沿 36 度纬线附近的一条直线延伸,但有一个显著的例外:在边界以南约 32 公里处,土耳其在一个叙利亚村庄的中心控制着一小块仅有几平方米的土地。这块飞地是奥斯曼土耳其人先祖苏莱曼沙阿的陵墓所在地,根据土叙边界协议,它将永远属于土耳其。土耳其对此极为重视,不仅常年在此驻扎了一个特种部队小队,还曾多次威胁说,如果在当前叙利亚冲突中他们的这块「领土」遭受「入侵」,就将对叙利亚宣战。

图片说明:围栏内为土耳其领土,围栏外为叙利亚。

孟加拉国和印度之间的边界向来就错综复杂,但在库奇-比哈尔这个地方,情况更是荒诞到了极点。说起来,这个名字倒挺适合用来形容一个充满荒唐事物的地方。在某些地方,你甚至能看到这样的奇观:一小块印度领土像个「飞地」一样被孟加拉国的领土包围,而这块孟加拉国领土又被更大的一块印度领土环绕,最后这整块印度领土还是位于孟加拉国境内。这简直就是个地理版的套娃游戏。根据 mentalfloss.com 网站的解释:

那么,为什么边界会如此错综复杂呢?这要追溯到几百年前当地诸侯间的权力角逐。那时,各方势力会试图在对方的领地内占据一些飞地,借此增加政治筹码。1947 年,孟加拉国(当时称为东巴基斯坦,直到 1971 年才改用现名)从印度独立出来时,这些星罗棋布的领地就被这样划分开来。结果就造就了如今这幅斑驳混乱的边界图景。

纳米比亚的地图轮廓颇为奇特,有一条细长的「把手」延伸约 300 英里(近 500 公里,几乎是美国俄克拉荷马州长度的两倍)。这一独特地形的形成,要追溯到「瓜分非洲」的殖民时期。当时,殖民纳米比亚的德国人渴望获得通往赞比西河的通道,以便抵达印度洋,开展殖民贸易。他们不断向殖民博茨瓦纳的英国人施压,最终英国人让步,割让了一小块狭长的领土,一直延伸到赞比西河岸。然而,这条来之不易的通道最终却成了无用之物。原因在于,就在纳米比亚接壤赞比西河的地方,耸立着世界最大的瀑布——维多利亚瀑布。这意味着,任何试图沿赞比西河前往印度洋的德国人,可能只能存活几分钟,就会遭遇 400 英尺(约 122 米)的惊人落差,几乎必死无疑。这个故事给我们的教训是:不要过分招惹大英帝国,尤其是在他们已经深入探索非洲,而你还一无所知的情况下。

不过,这个故事还揭示了国家边界的复杂性。尽管我们常常认为边界应该是划分不同文化的整齐直线,但实际上它们可能呈现出各种奇特形状:巨大的狭长地带、远离本土的飞地,甚至是层层嵌套的「飞地中的飞地」。有时,边界会偏离其常规路线,以纪念国家创始人,保存古代征服的历史印记,或连接重要的贸易路线。

休谟的伦理学将「坏」的概念限定在工具性批评的范畴——你可以批评某事是达成特定目标的糟糕方式,但不能脱离目标本身而将其定义为道德上的「坏」。同理,边界的划分也是如此,它可能无法很好地实现你画定边界的初衷,但并不意味着这个边界本身在绝对意义上是错误的或不恰当的。以纳米比亚的边界为例,对渴望通往印度洋的德国人来说,这个边界可能令人不满。然而,对那些想看到德国人跌入下赞比西河、成为河马口中美餐的英国人而言,这个边界简直再完美不过了。

跳出比喻来看,这个道理同样适用于概念的界定。你完全可以按照自己的意愿来划定「鱼」这个类别的边界。如果有人创造了一个包括鲱鱼、蜻蜓和小行星的「鱼」类别,这无疑是愚蠢的,但其愚蠢程度就像是将巴勒斯坦建国中心设在特拉维夫一样——这完全无法实现设计者的任何可想象的目标。至于「鱼」这个类别是否应该包括鲸鱼,这要取决于不同人的需求和目的,就像巴勒斯坦人可能会就他们国家的边界是否应该以军事防御能力还是宗教文化意义为优先而展开争论一样。

「赞比西河中满是凶猛的河马」这样的陈述是不容置疑的客观事实。而「赞比西河属于纳米比亚领土」这样的说法则是可以讨论和协商的。

同理,「鲸鱼身上有细小的毛发」是一个不争的事实。但「鲸鱼不属于鱼类」这样的判断则是可以商榷的。

因此,我们必须谨慎区分这两类陈述,并始终牢记:无论是约定俗成的边界还是某种分类标准,都不存在事实上的对错之分。

四、重新定义性别中的理性与人性

有一个我非常重视的反跨性别论点。这个论点是这样的:作为理性主义者,我们的核心原则就是努力相信真实的事物,而不是相信我们希望成真的事,或者我们的文化告诉我们是真的事,或者说出来会受欢迎的话。假设一个生理男性认为自己是女性,我们可能会出于同理心希望他是女性,他人可能会要求我们称呼他为女性,如果我们这么说,或许会更受欢迎。但是,如果我们要做专注于相信事实真相的理性主义者,那么我们就必须称他为男性,并承担由此带来的后果。

这让我想起亚伯拉罕·林肯的一个著名谜语:「如果你把狗的尾巴叫做腿,那么狗有几条腿?」答案是:「四条——因为不管你怎么称呼,尾巴本质上都不是腿。」

(如果约翰·威尔克斯·布斯不得不忍受这个谜语,那我也就理解他为什么会刺杀林肯了)

我认真考虑了这个论点,因为坚持真相确实至关重要。但经过深思熟虑后,我认为这个论点存在严重错误。

事实上,采用另一种分类系统并不意味着犯了错误,而且边界的划分也不存在客观的对错之分。

正如我们能够为「行星」制定定义标准一样,我们也可以为「男人」这一概念建立定义。一个完全典型的男人通常具备以下特征:拥有 Y 染色体,具有男性生殖器官,喜爱诸如体育运动和伐木等充满男子气概的活动,在情感上被女性吸引,自我认同为男性,偏爱穿蓝色牛仔裤等男性化服装,能在歌剧中唱出浑厚的男中音,等等。

有些人可能符合部分男性特征的标准,却不符合其他标准,这种情况与冥王星只满足部分行星标准,或鲸鱼只符合部分哺乳动物特征非常相似。例如,同性恋男性可能会与其他男性约会,并表现出较为女性化的行为。另一个例子是,患有先天性雄激素不敏感综合征的人,可能拥有女性的身体特征和外部生殖器官,并且从小就被当作女性抚养长大,但当你检查他们的细胞时,却会发现他们拥有 Y 染色体。

生物学家通过专业约定,决定在遇到像鲸鱼这样难以明确归类的动物时,以系统发育学作为最终的判断标准。这种方法有助于消除分类的模糊性,而且作为一个共识点很值得坚持,因为它确保了大家在使用相关术语时保持一致。然而,这种标准在某种程度上是武断的,主要源于生物学家对系统发育学的特别重视。假如我们让所罗门王来做决定,他可能会根据自己的兴趣,专断地选择动物的栖息地(陆地或水域)作为分类的关键标准,因为他更关心的是狩猎这些动物时应该骑马还是乘船。

同样,天文学家通过一纸决议规定,只有同时满足「绕日运行」、「呈球形」和「清理轨道」这三个条件的天体,才能被归类为行星。这个过程为我们提供了一个绝佳的机会,让我们得以深入了解这类定义是如何制定的。你可以查阅相关历史资料,了解国际天文学联盟是如何在会议上敲定这个定义的,包括当时提出又被否决的各种替代方案,以及最终导致现行标准被采纳的种种政治因素。在这个例子中,我们可以清晰地看到,这个定义是通过人为规定而非自然形成的。

在没有任何权威生物学家参与的情况下,大多数人似乎默认,在判断一个人是男性还是女性时,最终的决定性因素是是否存在 Y 染色体。但我认为,这种判断标准可能并不那么具有说服力。因为我推测,大多数人会将先天性雄激素不敏感综合征患者归类为女性。这些患者虽然拥有 XY 染色体,但由于他们的身体对导致男性特征发育的激素不敏感,因此终其一生在外表上都完全表现为女性,而且他们自己往往都不知道自己有这种情况。

跨性别运动的目标是提出一种转变:在界定一个人的性别时,不再使用染色体作为最终的判断标准,而是改用个人的性别自我认同作为决定性因素。

(实际上,情况比这更加复杂。一些思想更加深入的人希望将「生理性别」和「社会性别」区分开来,这样那些想讨论自身染色体构成的人就有了一个可以使用的分类系统。甚至有些人希望进一步细分,将「染色体性别」、 「解剖学性别」和「社会性别」等概念分开——我非常支持这些追求精确的尝试,认为它们都是精确性这一美德的重要体现。但总的来说,大多数人倾向于将性别定义为个人的自我认同。)

这不是一个可以简单判断「对」或「错」的问题。这本质上是一个重新划定概念边界的过程。这可能会导致一些看似有些奇怪的界限——比如少数被归类为男性的人可能具备怀孕能力。但就奇怪的界限而言,这可能还不如在叙利亚的一个村庄中间存在一小块土耳其领土那样令人困惑。

我们之所以以特定方式划定类别的界限,是为了在我们关心的各种因素之间取得平衡。举例来说,如果你重视国家创始人陵墓的神圣性,那么为了保护和尊重它,有时候划定一个看起来有些奇怪的边界也是值得的。同样,如果你关心...

今天我撰写这篇文章,源于我刚刚接收了一位跨性别男性患者入住精神病院。这位患者因无法接受自己生理上是女性而深受折磨,在自杀和自残的冲动中反复挣扎。我们已经为他联系了几位内分泌学专家,希望能够尽快开始男性激素治疗。我们期待这种治疗能够帮助他摆脱自残行为,并最终有望过上正常的生活。

假设我能够接受在叙利亚领土深处存在一小块不合常理的土耳其飞地,仅仅为了纪念某个素不相识的逝者——而且我最好接受,否则就要面对一队土耳其特种部队的「友好拜访」——那么,为了挽救生命,我也应该能够接受在传统女性概念中容纳一两位特殊的「男性」。理性并没有禁止我这样做,而人性的准则却有诸多理由支持我这样做。

五、重新思考跨性别与精神健康治疗的界限

我曾经提出过这样的论点,但收到了类似这样的反驳:

「跨性别是一种精神障碍。对于精神障碍患者,我们理应表示同情,感到惋惜,并愿意施以援手。然而,我们帮助他们的正确方式应该是治疗他们的障碍,而不是纵容他们的错觉。」

我猜这些人期望我会论证「跨性别其实不算是一种精神障碍」之类的观点。但「精神障碍」不过是另一个模糊的边界定义,而我已经在其他地方详细讨论过这个问题。到了现在,我懒得多说什么,只想表达这样的观点:「如果将其归类为精神障碍,那么帮助跨性别者的尝试就能获得医疗保险的覆盖,而我认识的大多数跨性别者似乎都希望如此,所以好吧,就让性别焦虑成为一种精神障碍吧。」

说到这里,我不禁想起了那起「吹风机事件」。

「吹风机事件」大概是我在工作的精神病院里遇到过的最大争议。通常情况下,所有的精神病学家都相处融洽,对重要问题的看法也大致一致,但在这件事上,人们却剑拔弩张,互不相让。

简而言之,有一位患有强迫症的女士,每天早上开车上班时都会担心自己忘记关掉吹风机,进而导致房子着火。于是她会开车回家检查吹风机是否关闭,然后再开车去上班,紧接着又担心自己可能没有真正检查仔细,于是再次开车回家,如此反复,一天之内往返奔波十到二十次。

这是一个相当典型的强迫症案例,但它严重影响了患者的生活质量。她从事一份高压职业——我记得是律师——但由于这种反复检查的行为,她总是迟到,以至于职业生涯每况愈下,她甚至考虑辞职并申请残疾补助。她无法与朋友外出聚会,甚至不敢去餐厅用餐,因为她会不停地担心家里的吹风机没关,不得不急匆匆赶回家。她曾求助过无数精神病专家、心理学家和咨询师,尝试过各种治疗方法,服用过所有可能的药物,但都收效甚微。

于是她来到我所在的医院,被我的一位同事接诊。这位同事给出了一个出人意料的建议:「你有没有考虑过随身携带吹风机呢?」

令人惊讶的是,这个方法竟然奏效了。

每天早上开车上班时,当她开始担心自己是否忘记关掉吹风机,担心家里会因此失火时,她只需瞥一眼副驾驶座,就能看到吹风机安然躺在那里。而且她只有这一个吹风机,此刻就在眼前。这样一来,她就能如释重负,安心地继续驱车前往工作地点。

我所在医院约有一半的精神科医生对此感到异常震惊。他们坚持认为,这绝非治疗强迫症的正确方法。他们尤其担心的是,假如让更广大的精神病学界得知,我们并非采用各种尖端药物和精密疗法,而仅仅是告诉病人「把吹风机放在车子的前座上」,这会在业界掀起怎样的轩然大波?

但我认为那位医生理应获得嘉奖。这位患者的病情用常规方法完全无法治愈,病症严重影响了她的生活质量。然而,一个简单得令人难以置信的干预方法——是其他人都未曾想到的——却让她重获新生。如果将来有一天我开设自己的精神科诊所,我会认真考虑用一个吹风机的图片作为诊所的标志,以此明确表达我在这个问题上的立场。

宫本武藏有一段著名的论述:

当你手握长剑之时,无论采用何种招式,你的首要意图必须是制敌。无论你是在格挡、击打、突刺、劈砍还是触碰敌人的利刃,你都必须在同一动作中达成制敌的目的。领悟这一要诀至关重要。若你的心思仅仅停留在如何击打、突刺、劈砍或触碰敌人上,你就永远无法真正地击败对手。

同样,精神病学的首要任务是帮助患者,不拘泥于手段。有人可能会吹毛求疵地指出,吹风机疗法还有改进空间,因为它可能阻碍了患者寻求更彻底的治疗方案,从而避免她不得不随身携带吹风机。然而,与「其他方法都无效」的选择相比,这种方法无疑更胜一筹。

我认为,精神病学家也应该以这种态度来对待性别焦虑。

试想一下,如果我们只需给予一些价格低廉的天然激素,就能大幅提升抑郁症患者的生活质量,会是怎样的情景?我敢说,全世界的精神病学家都会将此视为这个时代最重大的心理健康突破之一。再设想一下,如果我们能通过一个安全简单的手术来缓解精神分裂症,只需轻轻一剪,患者就摆脱了精神分裂症,那又会如何?毫无疑问,这种成就会横扫所有诺贝尔奖项。假设我们仅仅通过使用不同的人称代词,就能显著改善双相障碍,情况又会怎样?我敢肯定,整个心理健康领域会同心协力,竭尽全力说服那些拒绝这么做的人。我们甚至会拿着厚重的、讲述锂元素副作用的医学著作去敲打他们的脑袋。

说真的,你确定要用「我认为这是一种精神障碍」作为你反对接纳跨性别者的理由吗?

六、跨性别与身份认同的多样性

有些人就是不愿意罢休,非要一味地坚持把这个问题当作精神障碍来看待。例如:

关于这个话题,我有很多可以阐述的观点。

首先,我可以指出,与跨性别现象相比,「跨拿破仑」现象似乎罕见得令人费解。

我可以将这种显著差异与大量研究所揭示的跨性别现象的生物学相关性联系起来。这些研究发现包括:雄激素受体的特殊变异、某些脑区大小与生理性别不符、对特定信息素的反应与生理性别不一致、高发的类似身体完整性认同障碍的症状,以及我们熟知的手指长度比例异常等。假如有个「跨拿破仑」婴儿一出生就穿着法国军服,小手还紧握着一份19世纪拿破仑大军团的职位表,那么我可能会更认真地看待他的身份认同。

我还可以论证,有关性别的讨论本质上是关于类别界限的问题,而有关拿破仑的问题——除非有某种我很想一探究竟的哲学论证——纯粹是事实问题。

最后,我想说的是,如果某人「跨拿破仑」的程度仅仅是想戴一顶双角帽,而不戴就会终生痛苦甚至自杀,但戴上就能获得幸福,那么就让他戴上那该死的帽子吧。

但我真正想说的是,曾经确实有人尝试过几乎完全相同的事情,包括戴上那滑稽的帽子在内。有趣的是,社会并没有嘲笑他,反而默默配合他演出这场戏。结果,他不仅过上了丰富而充实的生活,他那些感恩戴德的「帝国臣民」甚至开始真心爱戴他。这成为了我最喜爱的一个地方的历史中最温馨动人的篇章之一。

有时候,当你稍微付出一点努力,善待他人,即便是那些你可能认为古怪的人,也可能会发生令人惊喜的美好事情。

【编辑: 有人告诉我,一些读者误解了这篇文章,以为我在说「你可以随意定义词语,不用担心」。事实上,虽然没有人能阻止你随意定义词语,但你绝对应该对此保持警惕。我希望上面以色列/巴勒斯坦为例的讨论已经清楚地表明,你必须承担你的定义带来的后果,这可能包括引起混淆、妨碍沟通,以及为一些具有欺骗性的修辞策略留下可乘之机。在大多数情况下,合理的定义应该限于该领域所暗示的几种可能性,如果你的定义偏离这些可能性越远,可能面临的负面后果就越严重。】

Thoughts Memo 汉化组译制

感谢主要译者 claude-3.5-sonnet,校对 JarrettYe

原文:The Categories Were Made For Man, Not Man For The Categories | Slate Star Codex

发表于 2014 年 11 月 21 日

作者 Scott Alexander

和性别认同相关的作品:

《放浪息子》

《含羞草的告白》

《不可解的我的一切》

《前辈是男孩子》