先亮明身份:知乎钦定的性健康领域答主(雾

好,不抖机灵。这是为什么能闹那么大?为什么各方大 V 纷纷下场?其实类似的事情已经在某西方大国上演过了。

究其原因,无非二点:

- 在有疑点的案件中亮出鲜明的立场,是一个极佳的信号。如果你想表明自己的立场是多么坚定,你就会选择在你能找到的最缺乏可信度的案件背景下来讨论这个问题。

- 一件事越有争议,就越能引发讨论。每天都有无数令人发指的事情发生,你需要拿出比这更有力的东西才能让人们打破沉默。

以下内容节选自 @Thoughts Memo 汉化组的译文《愤怒的弓形虫》

《滚石》杂志报道的弗吉尼亚大学强奸案已经证实不实。这桩案件也由此加入了那由来已久的一长串广受关注、最终却被推翻的强奸案之列。研究有时声称,强奸指控中只有 2% 到 8% 是虚假的。然而,那些在媒体上被极度疯传的指控,其虚假率必定比这个数字高出一个数量级。正如老话所说,一次是偶然,两次是巧合,三次就是敌对行为了。

令人费解的是,人们观察到,通常正是女权主义活动家在将这些故事推向病毒式传播的过程中起到了最关键的作用。这并非是某个支持强奸的记者阴谋团伙,故意挑选最可疑的指控来破坏公众信任。恰恰是那些致力于让强奸受害者得到相信和信任的人们,特意将这些事件选作其运动的标杆案例。那么,为什么那些最广为人知的案件,相比于几乎总是真实的普通案件,反而更有可能是虚假的呢?

一些人评论说,虚假的指控者拥有更大的自由度,可以将他们的故事编造得尽可能骇人听闻、引人注目。但我想要关注的是另外两个较少被提及的因素。

《后果主义常见问题解答》对道德决策中的信号传递是这样解释的:

在传递信号时,物品越是昂贵且缺乏实用价值,其作为信号就越有效。眼镜虽然昂贵,但却是很糟糕的财富信号,因为它们非常有用;一个人买眼镜可能并非因为他极其富有,而是因为他确实需要。另一方面,大钻石则是绝佳的信号;没有人「需要」大钻石,因此无论如何都要买一颗的人,必定是钱多得没处花。

对于道德困境的某些特定回应也能传递信号。例如,一位反对使用避孕套的天主教徒,以此向他人(以及他自己!)表明自己是多么忠诚和虔诚的天主教徒,从而赢得社会信誉。与钻石的例子类似,如果信号的核心是某种在其他方面并无用处的事物,那么这种信号传递就更为有效。假如这位天主教徒仅仅是选择不去谋杀,那么即便这也符合天主教教义,却是一个很差的信号,因为他这么做可能有着除信仰之外的其他充分理由——正如一个人买眼镜也可能并非因为富有。恰恰是因为反对避孕套是一个如此糟糕的决定,才使其成为如此有效的信号。

但在更普遍的情况下,人们可以利用道德决策来传递他们自身道德水平的信号。此时,他们会基于某个道德原则,选择一个灾难性的决定。他们所支持的苦难与破坏越大,所依据的原则越是晦涩,就越能清晰地显示出他们对绝对遵循其道德原则的决心。例如,伊曼努尔·康德声称,如果一个持斧杀人犯问你挚友的下落,并且明显打算找到后将其杀害,你也应该告知实情,因为撒谎是错误的。这种做法在展示你个人道德水平方面非常有效——此后无人会再质疑你对诚实的执着——但对你的朋友而言,这显然不是什么好结果。

同理,去宣传你多么坚信一个明显真实的指控,并不能传递任何信号。即便是铁杆反女权主义者,对于有视频为证的强奸指控也会选择相信。如果一项道德行动,无论是内群体成员还是外群体成员都能轻易做到,那么它作为信号传递和身份政治的工具就非常拙劣。如果你想表明自己是多么坚定地要认真对待受害者,你就会选择在你能找到的最缺乏可信度的案件背景下来讨论这个问题。

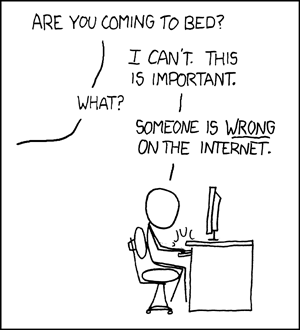

但除此之外,还有所谓的 PETA 原则:一件事越有争议,就越能引发讨论。

一桩证据确凿的强奸案?就算你把它怼到人们脸上,他们也会承认这很令人发指,就像他们承认工厂化养殖令人发指一样。但他们不会过多地谈论它。每天都有无数令人发指的事情发生,你需要拿出比这更有力的东西才能让人们打破沉默。

另一方面,围绕着可疑强奸指控的争议本身——恰恰就是一场争议。人们开始互相尖叫,指责对方是厌女者或厌男者之类的,Facebook 的动态消息被数百条全大写字母的评论淹没,内容都是关于我的内群体如何受到你的内群体的迫害。每一步都有越来越多的人被激怒并感到不安。一些被激怒的人会采取紧急的自我防御机制,转发文章来控诉那个激怒他们的群体有多么糟糕,这又会激怒更多的人,形成雪球效应,每一次的互动都让事件传播得更广。

[来源]

只有具备争议性的话题才能得到传播。一桩强奸指控,只有当它足够可疑,能够依据身份政治的界线将人群分裂成两派时,才会被广泛传播。而一桩证据确凿的强奸指控,只有当对其的回应方式足够具有争议性,能够依据身份政治的界线将人群分裂成两派时,才会被广泛传播——这也就是为什么如此多的报道都聚焦于那个「所有被控强奸者都应被假定有罪,直到证明无辜为止」的提议。

每个人都厌恶强奸,就像每个人都厌恶工厂化养殖一样。「强奸文化」并非指大多数人喜爱强奸,而是指大多数人对其视而不见。这意味着女权主义者面临着与 PETA 相同的双重困境。

其一,她们可以采取克制且负责任的方式来回应强奸事件,这样一来,所有人都会表示反对,但没有人会去讨论它。

其二,她们可以采取骇人听闻且极具争议的方式来回应,这样一来,所有人都会参与讨论,但这将自动催生一个反对派,这些人憎恨女权主义者,并且会执着地试图证明尽可能多的强奸指控是虚假的。

我还没见过有谁举着纸牌宣称要通过强奸来激怒女权主义者,但这恐怕只是时间问题。如同 PETA 一样,她们所处的激励结构注定了她们会一次又一次地搬起石头砸自己的脚。

不久前,我写过一篇题为《对 Moloch 的沉思》的文章,其中指出,在任何复杂的多人系统中,系统会依据其自身混乱的激励机制行事,而这些机制未必符合系统中任何个体的意愿。典型的例子就是「囚徒困境」,其结局通常是双方都选择背叛,即使参与其中的两名囚徒都更倾向于双方合作。我将这种恶性的失调比作艾伦·金斯堡(Allen Ginsberg)笔下描绘的 Moloch——那个象征着资本主义走向歧途的恶魔。

如果设立一个「国家议题总管」能让我们摆脱掉那些名人八卦,我会举双手赞成。

— Steven Kaas (@stevenkaas) 2010 年 8 月 26 日

Steven 以其智慧提醒我们,根本不存在什么「国家议题总管」。某些话题能够上升为全国瞩目的焦点,而另一些话题则被流放到报纸第八版的角落里,这一切都是通过一个自发涌现、缺乏协调的过程发生的。当我们说「媒体决定报道 Ferguson 案而非 Eric Garner 案」时,我们是在将一个本身无法做出目标导向决策的实体进行实体化和拟人化处理。

不久前曾有过一桩关于 JournoList 的小风波,那是一个供左倾记者们私下交流想法的群组。我记得保守派对此的解读是:「掌控自由派媒体的秘密阴谋——终于曝光了!」我倒真希望他们说的是对的。如果真有一个掌控自由派媒体的秘密阴谋集团,他们大可以一致决定要提高公众对种族主义警察暴行的关注度,然后挑选一个最清晰明确、最能引人同情的案件,在接下来两个月里持续不断地让它占据新闻头条。那样的话,所有人都会认同这确实是极其残暴和带有种族主义色彩的行为,并且会采取实际行动来改变现状。

但现实情况是,即便许多记者有意提高公众对警察暴行的关注,鉴于他们完全缺乏协调,也无能为力。编辑可以发表一篇关于 Eric Garner 的报道,但在缺乏一个能引发分裂的「引爆点」的情况下,人们关注它的唯一理由就只剩下「因为这是正确的事情」以及「这能帮助他人」。但这本质上属于「慈善」范畴,而我们从我的博客标签统计中早已得知,慈善没有市场。少数人或许会嘟囔几句深感不安,但无论是黑人群体还是白人群体都不会真正产生兴趣——那种「持续锁定本地新闻频道以获取案件最新进展」式的兴趣。

那种认为自由派策略家们会坐下来精心挑选「反对警察暴行运动的标杆案例」的想法,纯属无稽之谈。Moloch——那种失调与混乱激励反应的抽象体现——会自行决定要将什么推上风口浪尖。而媒体,只要它们想要观众和广告收入,就会选择与 Moloch 同行。

这意味着,我们最终看到的那个用来反对警察暴行和种族主义的标杆案例,恰恰是可能最糟糕的那个,这并非巧合。那些最终得以病毒式传播的、用于呼吁相信强奸受害者的标杆案例,恰恰是可能最糟糕的那些,这并非巧合。我们唯一能听到关于工厂化养殖讨论的时候,恰恰是有人在做某些几乎让我们开始同情这种养殖方式的事情时,这并非巧合。这不是巧合,甚至不是偶然,这就是敌对行动。在 Moloch 的统治下,活动家们被一股不可抗拒的力量激励着去自掘坟墓。而媒体则被一股不可抗拒的力量激励着去助纣为虐。

我们失去了就简单的事情达成一致的能力,比如共同反对工厂化养殖或强奸。我们甚至失去了谈论那些我们都渴望之事的能力:终结企业福利(译注:corporate welfare, 指的是政府向大型企业提供的资金或援助)、消除不公正的选区划分、剥夺恋童癖神父的教职、制止监狱中的强奸、惩治政府的腐败和浪费、让饥饿的儿童得到食物、简化税法。

但同时失去的,还有我们以团结和尊重之心对待彼此的能力。

在 Moloch 的统治下,每个人都被一股不可抗拒的力量所激励,去忽视那些能让我们团结的事物,转而没完没了地纠缠于那些分裂我们的议题,并且恰恰是以最可能加剧分裂的方式来进行。美国的种族关系之所以处于历史低点,并非因为白人与黑人在根本问题上分歧巨大,而是因为媒体绝对是拼了老命去挖掘出那个双方分歧最大的单一议题,并确保除此之外,再无他事可谈。男权活动家与女权主义者之所以相互仇视,也并非因为不同性别的人们在思想上存在巨大鸿沟,而是因为只有双方阵营中最极端的言论才能获得关注,并且只有当这些言论被包装成对另一方的攻击时,它们才能获得关注。

人们谈论着从旧有的印刷媒体时代向社交媒体及其衍生网站构成的新世界的转变。新媒体迅捷、反应灵敏,并且才刚刚开始发掘争议所蕴含的力量。它们是进入了超高速模式的模因进化,其最终归宿将是一台精密调校的机器,专门优化用于在全世界搜寻最具争议性、最适得其反的议题,然后确保没有人能够谈论任何其他事情。这是一台通过燃烧仅存的合作、两党共识和社会信任的残余碎片来创造利润的引擎。

想象一下 Moloch 俯瞰着广袤的世界,目光如鹰隼般锐利,搜寻着任何能够让兄弟反目、夫妻成仇的缝隙。最终他决定:「你们知道现在还有什么事儿是大家没能互相仇恨的吗?观鸟。让我想个法子,找个由头让人们因为观鸟而互相憎恨起来。」于是第二天,全世界一半报纸的头条赫然写着:「政治正确警察是否已占领观鸟界?」,另一半则写着:「观鸟是否涉嫌种族主义?」紧接着,观鸟爱好者、非观鸟爱好者以及观鸟爱好者内部的不同亚群体之间便开始了长达六个月的恶毒攻击,彼此煽风点火,陷入恶性循环,最终整个事件以相互发出死亡威胁、又一个原本纯粹无辜的活动演变成第一次世界大战式的堑壕战而告终。

(你以为我在夸大其词?听好了:「你们知道现在还有什么事儿是大家没能互相仇恨的吗?电子游戏。」)

译者:作者是美国人,本文写自 2014 年。反观现在,游戏社区已经是各种节奏满天飞了。

Thoughts Memo 汉化组译制

感谢主要译者 gemini-2.5-pro-exp、校对 Jarrett Ye

原文:The Toxoplasma Of Rage | Slate Star Codex

作者:Scott Alexander

发布于:2014 年 12 月 17 日

感兴趣的可以看完整译文:

愤怒的弓形虫 - 知乎