问题描述

【【睡前消息901】“西方伪史论”对西方表达了最大敬畏-哔哩哔哩】 https://b23.tv/pn3TmVX

哥白尼革命是科学史上的一个转折性事件。然而,我坚信人们通常从这段历史中汲取的教训在很大程度上与史实不符,而那些最重要的教训基本上根本无人提及[1]。事实证明,哥白尼革命的历史承载了关于理性的重要且出人意料的启示——揭示了探明世界真实运作方式的真实(与非真实)样貌。此外,它也与深度学习相关,但我大约需要花费五千字的篇幅来阐述文艺复兴时期的天文学,才能把这一点讲清楚。

我过去常常将哥白尼革命视为理性战胜迷信、开放科学战胜封闭教条的一场史诗般的胜利。基本过程如下:哥白尼洞察到太阳而非地球才是我们行星系统的中心。这一理论一经提出,便完美地解释了当时已有的数据,以其令人目眩的简洁与优雅,让先前那些复杂扭曲的理论相形见绌。然而,天主教会竭尽全力阻挠真相的传播,导致该理论的普及受阻。最终,随着牛顿著作的问世以及启蒙运动的到来,日心说变得无可辩驳,其被广泛接受也成为必然[2]。

这种看法并不准确。哥白尼的体系并非一经提出便显现出优越性。许多并非教会傀儡的人们也拒绝了它。而在那些确实接受了该理论的人当中,更好地拟合观测数据也并非主要原因。事实究竟如何,下文将逐渐清晰。但在阅读过程中,我希望引导你从一个非常独特的视角来审视这些事件:即,如果身处其中,它们会是什么样子。扪心自问,这些事件对于一个拥有强大后见之明的千禧一代来说可能显得清晰明了,但对于一位普鲁士天文学家、一位英国贵族或一位多明我会的教士而言,又会是怎样的感受呢?

更确切地说,这里有两个关键问题。

首先,如果你生活在哥白尼革命时代,你会接受日心说吗?我并非从社会层面提问,探讨你是否有勇气和资源去对抗当时权势滔天的天主教会。确切地说,这是一个认识论层面的问题:基于你当时所能获得的证据和论点,你会接受日心说吗?我想,对于我们大多数人而言,答案不幸是斩钉截铁且出人意料的——不。我对哥白尼革命了解得越多,就越不认为它是一个关键洞见之后紧随着一场社会抗争那么简单。相反,我现在视其为一团彻底的混乱:其中夹杂着不一致的数据、独特的神秘主义色彩、正确的论证、同样有说服力却最终被证明是错误的论证,以及也卷入其中的各种社会和宗教纷争。在我看来,尝试从内部去感受这种混乱是一项极具价值的操练,它能让我们体会到历史上智识进步的真实面貌。因此,撰写本文的一个主要目的并非提供任何明确的答案——尽管我会提出一些尝试性的看法——而是为了激发一种合理的困惑感。

如果情况果真如此混乱,那么这就引出了第二个问题。你应该如何在认知层面进行发展,才能使自己成为那种在哥白尼革命时期会接受日心说的人?哪些思维习惯(如果存在的话)能够将哥白尼、开普勒、伽利略和笛卡尔这些日心说思想家联系在一起,同时又将他们与托勒密和第谷这类思想家区分开来?同样,我的答案也将是初步且有限的。但另一方面,我提出的这些问题,可以说是切中要害的。

究竟发生了什么

我过去对哥白尼革命的看法是,当人们最终转向日心模型时,仿佛瞬间顿悟了。数据突然变得可预测且易于理解。这有点像安德鲁·怀尔斯(Andrew Wiles)描述他从事数学研究时的体验:

「……就好比进入一栋黑暗的宅邸。你走进第一个房间,里面漆黑一片,伸手不见五指。你四处摸索,磕磕碰碰,撞到各种家具。渐渐地,你弄清楚了每件家具的位置。最终,大约六个月后,你找到了电灯开关并按了下去。霎时间,一切都被照亮,你清晰地看到了自己身处何方。」

然而,当时的情况绝非如此。让我们从头说起。

1. 经院哲学(Scholasticism)

中世纪占主导地位的物理学理论,并由此延伸至天文学领域的,是经院哲学——一种亚里士多德物理学与基督教神学相结合的产物。经院哲学持地心说观点。它将地球牢牢地置于宇宙的中心,并由一系列同心的、旋转的「水晶球层」所环绕,日月星辰便附着在这些球层之上。

2. 托勒密(Ptolemy)

约公元100年,亚历山大港的托勒密为地心说奠定了数学基础。他试图解释两个棘手的观测现象。其一,行星在不同时间似乎以不同的速度运行,这与亚里士多德认为它们应以恒定速度运动的论点相悖。其二,某些行星,例如火星,在沿着其轨道运行时,偶尔会看似短暂地向后移动,然后才恢复其常规轨迹。如下图所示:

7 秒视频链接

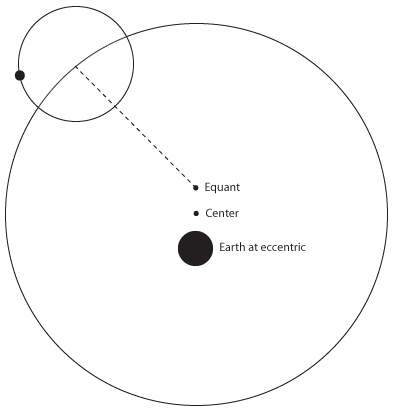

为了解释这些现象,托勒密引入了均点和本轮这两个几何工具。他将地球的位置设定为略微偏离行星轨道的中心,让行星本身沿着其原始轨道在一些被称为「本轮」的小圆周上运行,并引入了另一个偏离中心的点,称为均点。相对于均点,行星的运动是匀速的,托勒密还声称均点「控制」着行星沿其较大轨道(均轮)运行的速度。如下图所示:

[3]

以下是这些新增设想如何解释逆行运动的[4]:

9 秒视频链接

托勒密体系能够解释这些现象,并将行星位置的预测精度控制在几度以内(Brown, 2016),这是其广受欢迎的一个关键因素。事实上,托勒密模型非常出色,以至于至今仍在天文馆中用于生成和演示天体的运行轨迹(Wilson, 2000)。

3. 哥白尼(Copernicus)

哥白尼于1543年临终之际发表了他的日心说理论。该理论保留了行星的圆形轨道。更重要的是,它理所当然地将太阳置于宇宙的中心,并提出地球围绕自身轴线旋转。哥白尼对他所深恶痛绝的托勒密均点体系急欲弃之而后快,为此他引入了「小本轮」(epicyclet)的概念(公平地讲,这有点像一个带有自身微型轨道的均点)[5]。托勒密的体系需要巨大的本轮,而哥白尼则成功地大幅缩小了它们的尺寸。

他的理论对逆行运动的解释如下:

9 秒视频链接

为了准确地描述行星的实际运动,托勒密和哥白尼都不得不使用远超上图和视频中所示数量的本轮,乃至本轮上再叠加本轮,来不断完善各自的模型。哥白尼甚至考虑过引入「本轮上再叠小本轮」(epicyclepicyclet)的概念——即「一个小本轮,其圆心由一个本轮承载;而这个本轮的圆心,又在一个以太阳为宇宙中心的同心均轮的圆周上旋转」……(《完整科学传记词典》,2008)。

哥白尼在沉思其创造时,在一份早期手稿中如此概述他的理论:「水星总共在七个圆周上运行,金星在五个上,地球在三个上,月球则围绕地球在四个圆周上运行,最后,火星、木星和土星各在五个圆周上运行。因此,总共34个圆周便足以解释整个宇宙的结构以及行星们上演的整场芭蕾」(MacLachlan & Gingerich, 2005)。

这些设计或许看起来像是为了让一个有缺陷的系统去拟合观测数据而采用的极其笨拙——即便不失其巧妙之处——的方法。然而,它们之所以如此有效,背后却有一个相当优雅的理由:它们构成了傅里叶分析(一种现代函数逼近技术)的原始版本。因此,在不断扩展的本轮与小本轮的复杂机制中,托勒密和哥白尼实际上掌握了一种强大的计算工具,这种工具事实上能够让他们逼近包括正方形和三角形在内的多种形状的轨道(Hanson, 1960)!

尽管运用了这些复杂的几何技巧,哥白尼的理论在拟合当时已有数据方面的表现,并没能优于托勒密的理论。在16世纪下半叶,著名的皇家天文学家第谷·布拉赫(Tycho Brahe)进行了当时最为严谨的天文观测——结果发现,在某些方面,哥白尼理论对数据的拟合甚至比托勒密理论更差(Gingerich, 1973, 1975)。

这一点似乎早已被启蒙时代的学者们清晰地认识到,他们中的许多人转而选择赞扬哥白尼体系所提升的简洁性和连贯性。然而,正如前文所述,该体系是否真的带来了这些改进尚不明确。正如库恩(Kuhn)所言,考虑到最终体系的复杂性,哥白尼的变革显得「伟大,却又出奇地微小」(Kuhn, 1957)。数学家兼历史学家奥托·诺伊格鲍尔(Otto Neugebauer)写道:

「现代历史学家们,凭借后见之明的巨大优势,极力强调日心说的革命性意义及其带来的简化。但事实上,行星位置的实际计算完全遵循古老的方法,其结果也并无二致。……若非第谷·布拉赫和开普勒的出现,哥白尼体系或许只会以一种略微更复杂、但更迎合哲学家口味的形式,促成托勒密体系的继续存在。」(Neugebauer, 1968)

4. 开普勒(Kepler)与伽利略(Galileo)

17世纪之交,开普勒(Kepler)凭借第谷·布拉赫(Tycho Brahe)前所未有精确的观测数据,修正了哥白尼的理论,并引入了椭圆轨道的概念[6]。他还放弃了行星必须以匀速运动的坚持,这使他得以摒弃那套繁琐的本轮体系。

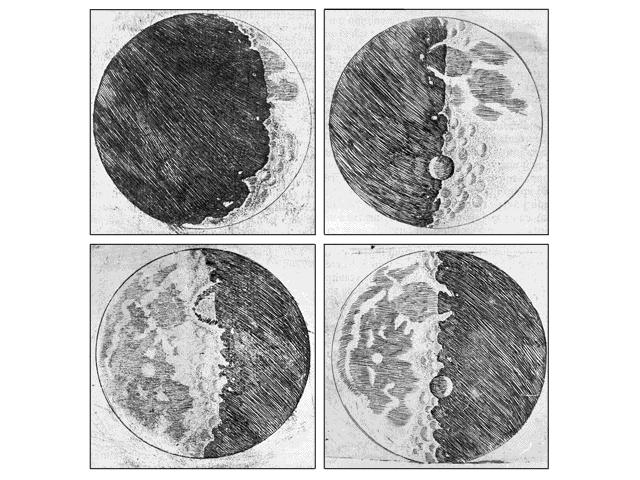

大约在同一时期,伽利略(Galileo)发明了望远镜。在观测天体时,他发现了一些不规则现象,这些现象似乎与经院哲学所认为的天界是一个完美且恒定不变的领域的观点相矛盾。太阳上出现了黑子……

……月球表面有陨石坑和山脉……

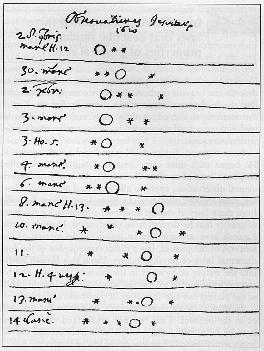

……以及四颗环绕木星运行的新卫星。

在他的观测结果的激励下,伽利略很快便开始了他对日心说的热切辩护。尽管伽利略和开普勒取得了这些创新,但前方的道路并非一帆风顺。

伽利略将其论证的焦点集中在哥白尼的体系上,而非开普勒的体系。这样做,他不仅要面对拟合行星位置数据方面的问题(开普勒已经解决了这个问题),还要应对理论层面的诘难,而这些诘难对于开普勒的体系而言同样棘手。

不妨思考一下「塔楼论证」。这是一个简单的思想实验:如果你从塔顶释放一个物体,它会垂直落在你释放点的正下方。但是,如果地球在运动,那么这个物体难道不应该落在偏离你释放点一定距离的地方吗?

读到这个论证时,你可能会感到震惊,就像你听到祖父在圣诞家宴上发表固执己见的言论,或者朋友试图拉你加入传销骗局时所感受到的震惊一样。仅仅是写下这个论证,我就感觉自己像在炮制某种荒诞不经的、鼓吹地平说的檄文。但是,如果你的反驳理由是「嗯,物体显然不是那样下落的……因为牛顿定律什么的……」,那么请提醒自己一个事实:伊萨克·牛顿当时还未出生。那个时代占主导地位的物理学和宇宙学理论仍然是亚里士多德的学说。如果你对「塔楼论证」的回答在任何程度上需要援引牛顿,那么在1632年,你很可能无法给出有力的回应。

你是否想出了其他什么方法来解释物体从塔顶直线坠落的现象呢?你或许可以花几分钟思考一下。

[……思考时间……]

好了,如果在思考之后,你让自己信服了诸如「物体沿直线运动的物理学原理如此这般」之类的说辞,那么你就不幸地弄错了。塔楼论证本身是正确的。由于地球的自转,物体在坠落时的确会发生偏移——但其偏移的程度,对于大多数合理高度的塔来说,是微乎其微、难以察觉的。这种现象被称为「科里奥利效应」,直到19世纪才在数学上得到正确的阐释。

此外,相当数量的天文观测结果似乎在性质上与日心说相矛盾——因为日心说未能预测出某些本应出现的现象——而不仅仅是在行星位置的量化预测上存在差异。不妨思考一下恒星视差。「视差」效应你或许在透过车窗向外看时曾注意到过:离你较近的物体似乎比远处物体移动得更快。如下图所示:

15 秒视频链接

如果地球环绕太阳运行,那么在夜空中也应该能观测到类似的现象,即邻近的恒星相对于更遥远恒星的位置会发生显著变化。如下图所示:

22 秒视频链接

在文艺复兴时期,没有人成功地探测到恒星视差。这其中就包括第谷,如前所述,他收集了当时最为精确和详尽的观测数据。他得出的结论是:要么遥远的恒星距离实在太远,以至于用他的仪器无法探测到视差——这意味着宇宙大部分是难以想象的广阔虚空——要么根本就不存在所谓的恒星视差。

再一次,凭借后见之明,我们很容易对这场争论做出判断:宇宙确实是极度、极度、极度浩瀚的。但值得注意的是,此处的情况与罗素的茶壶式论证[7]有相似之处。日心说的捍卫者们在一连串的两个关键问题上,都被逼入了无法证伪的境地:

日心说者:「物体从塔顶坠落时确实存在偏移——只是我们测量不到而已!」

地心说者:「那你倒是提供一个我们能够测量的现象啊。」

日心说者:「嗯,根据我最近的计算,在这些条件下应该可以观察到恒星视差……」

地心说者:「但是第谷的数据——那是我们有史以来最好的天文数据——却丝毫未能发现任何类似视差的迹象。就连第谷本人都认为这个想法很疯狂。」

日心说者:「第谷探测不到它,并不意味着它不存在!可能是因为恒星距离太遥远了,所以探测不到。而且,并不能因为著名科学家说某个事物荒谬,它就真的荒谬。」

地心说者:「等等……你的新理论不仅与所有既有的物理学相矛盾,而且每当你被要求提供一种验证方法时,你提出的现象都几乎无法检验……当检验结果是否定时,你又归咎于检验方法本身,而不是你的理论!」

日心说者:「好吧好吧,我再给你提供一个……日心说预测金星有时会和地球位于太阳的同一侧,有时则在另一侧……」

地心说者:「然后呢?」

日心说者:「这意味着金星的视直径看起来应该会发生变化……大约……」日心说者在他的笔记本上潦草地计算着,「……最大可达……六倍。」

而这个关于金星视直径变化的预测,确实是由日心说的支持者们提出的。

并且,再一次地,尽管我们今天知道这种现象确实存在,但17世纪当时的天文观测水平未能探测到它。

这一切或许显得混乱、复杂且令人失望。如果这就是智识进步史的真实面貌,我们又怎能指望在探求真理的道路上取得有意识的进展呢?

考察一下几位确实接受了日心说的思想家——哥白尼、开普勒、笛卡尔、伽利略——并尝试更深入地理解他们这样做的原因,或许会有所帮助。

关于哥白尼的智识发展历程和动机,我们所知甚少,因为他唯一的学生为他撰写的传记已经失传。尽管如此,一个初步的推测是,他在诸多领域都掌握了严谨的技术知识,并且他所处的环境,即便算不上是打破传统的,至少也是异常思想开放的。根据历史学家保罗·诺尔(Paul Knoll)的记述:

「[哥白尼曾就读的克拉科夫大学文学院]展现了三个方面的潜力:其数学和天文学水平与欧洲其他任何地方的发展并驾齐驱;其哲学思辨精神动摇了许多典型的中世纪观念的根基;其批判性人文主义态度正在转变着旧有的文化和教育价值观。」(Knoll, 1975)

后来,在博洛尼亚大学学习法律期间,哥白尼曾与天文学教授多梅尼科·马里亚·诺瓦拉(Domenico Maria Novara)同住,后者被描述为「一位敢于挑战[托勒密]权威的人物,而托勒密在他所选择的研究领域中是最杰出的古代学者」(Sheila, 2015)。哥白尼本人也是一位博学家,除了数学和天文学,他还研究法律,并发展了早期的通货膨胀理论。他的学生雷蒂库斯(Rheticus)是一位杰出的数学家,在协助哥白尼完成其最后一部重要著作方面给予了关键支持。

除此之外,一些学者声称哥白尼受到了某种新柏拉图主义思想的影响,该思想将太阳视为半神圣的存在,是生命与能量的源泉——这使得他更倾向于将太阳置于宇宙的中心(Kuhn, 1957)。然而,这些说法尚存争议(Sheila, 2015)。

这些条件——技术能力、跨学科知识和思想的开放性——对于哥白尼的发展而言似乎是必要的,但同时也显得明显不足。

至于开普勒和笛卡尔,他们接受日心说并非是出于对当时已有数据的审慎考量,而是源于他们对更宏大的哲学体系的追求与承诺。开普勒以数学家和天文学家的身份闻名于世,但在他所处的时代,他坚持认为自己应被视为一位哲学家,致力于理解宇宙的终极本质(Di Liscia, 2017)。他确实比他之前的大多数人能接触到更优质的数据——即第谷的观测数据——并且他以极其审慎的态度钻研了这些数据。尽管如此,他对椭圆轨道而非圆形轨道的偏爱,同样受到了关于宇宙基本几何和谐以及太阳作为主要动力来源的神秘主义观点的影响(Ladyman, 2001; Di Liscia, 2017; Westman, 2001)。

笛卡尔的情况与此类似,尽管他潜在的哲学议程截然不同。一个体现这些哲学承诺的显著例子是,开普勒和笛卡尔都认为日心说的世界观是不证自明的,也就是说,它可以从第一性原理推导出来,而无需诉诸经验观察(Frankfurt, 1999)。

除此之外,我对他们各自的观点所知有限,尚无法就他们为何偏爱日心说提供任何更为详尽的、机制性的阐释。

伽利略——哥白尼理论的「斗牛犬」——同样是一个令人困惑的人物。如同哥白尼、开普勒和笛卡尔一样,伽利略的行动也并非纯粹受到严谨实验和数据分析的驱动——尽管大众史学常常将这些特质赋予他并大书特书。正如爱因斯坦在为伽利略《对话》现代版所作的序言中写道:

「人们常说,伽利略以经验的、实验的方法取代了思辨的、演绎的方法,从而成为了现代科学之父。然而,我相信这种解读经不起仔细的审视。没有思辨的概念和体系,便不可能有经验方法;而任何思辨的思维,只要稍加深入考察,便会发现其概念无不源于经验材料。」(爱因斯坦,2001)

对伽利略而言,这种思辨体系在于以单一、统一的物质理论取代亚里士多德的四元素说,并以一种决定论的、机械上可理解的过程的视角取代视自然为目的论过程的观点。爱因斯坦后来指出,在某些方面,鉴于伽利略当时可用的实验方法有限(例如,他只能测量长于一秒的时间间隔),这种研究路径是不可避免的。

伽利略也是一个充满勇气且好斗的人。他的优点之一是,对于缺乏实验证据或严谨推理的权威论断,他绝对拒绝接受。吊诡的是,他的好斗性格似乎几次三番地以一种颇具讽刺意味的方式帮助了他。他用来反驳其反对者的许多论证,要么本身就是不正确的,要么就是基于不正确的观察。一个例子是他试图从地球的运动推导出潮汐理论,他在其名著《对话》中花费了约四分之一的篇幅来阐述这个项目。爱因斯坦再次评论道:「正是伽利略对地球运动的机械证明的执着渴望,误导他构建了一个错误的潮汐理论。[这些]引人入胜的论证……如果不是他的性情占了上风,伽利略本人几乎是不会接受它们作为证据的」。

此外,伽利略对太阳黑子和月球陨石坑的观察也并非全无问题。在这两个案例中,都有证据表明他受到了视错觉的误导。而且,尽管他也正确地指出了木星拥有环绕其运行的卫星,这与地球是唯一拥有卫星的行星这一独特性观念相矛盾,但他实际观察到的,似乎更像是土星的光环(Ladyman, 2001)[8]。

尽管如此,读到这里,你可能迫不及待地想要反驳:即便不考虑那些不一致的数据、理论上的缺陷、失败的预测以及错误的潮汐理论表述……伽利略的《对话》难道没有提供其他具有说服力的论证,最终使得历史的天平向日心说倾斜吗?

唉,历史是一团乱麻。

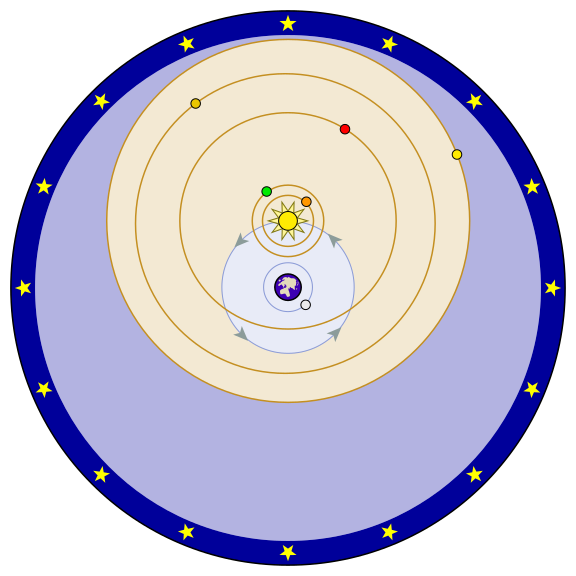

回想一下,伽利略捍卫的是哥白尼的体系,而非开普勒的体系,因此他不得不应对前者固有的缺陷。更令人瞩目的是,在前文的讨论中,我甚至还未提及当时存在着第三种与托勒密及哥白尼理论相抗衡的主要理论:第谷·布拉赫提出的混合地日中心说。该理论保留了月球和太阳环绕地球运行的观点,但将所有其他行星都置于环绕太阳运行的轨道之上。

伽利略的《对话》完全没有提及第谷的理论。一种被提出的解释(来自一位匿名的维基百科贡献者)是,假如伽利略的潮汐理论是正确的,那么托勒密体系和第谷体系便是等同的,因此只需驳斥前者就足够了。然而,伽利略的潮汐理论是错误的。

这些理论之间唯一的区别在于,它们对我们是否应该能够观测到恒星视差做出了不同的预测。而如前所述,第谷的数据未能探测到任何恒星视差,他将此视为其理论的关键证据。

然而,最终,这场历史的混乱得到了澄清,一个关键性的实验对伽利略、第谷和托勒密的理论做出了裁决。德国天文学家弗里德里希·贝塞尔最终在1838年成功地观测到了恒星视差。这大约晚了200年。到那个时候,哥白尼革命无疑早已尘埃落定——就连天主教会也已将哥白尼的《天体运行论》从其禁书名录中移除,因为它已被普遍接受为真理(Lakatos & Zahar, 1975)。

5. 牛顿(Newton)

后来,牛顿(Newton)也登上了历史的舞台,但他出生之时,伽利略已辞世约一年。牛顿将物理学与数学完美结合,其宏伟的理论体系将开普勒定律作为一个特例囊括其中,这对于最终证明日心说的可行性起到了至关重要的作用。然而,即便如此,在这位来自剑桥的天才出现之前的数十年里,一些思想家已经做出了非常正确的探索与贡献,对此牛顿本人也心知肚明。因为哥白尼革命或许是由牛顿最终完成的,但他终究还是站在了巨人的肩膀之上。

那么,接下来呢?

本文的目的之一,是以一种比其他流行描述更为写实的方式,来描绘一个重要的历史时期。我在开篇提出了两个问题:

- 如果你生活在哥白尼革命时代,你会接受日心说吗?

- 你应该如何在认知层面进行发展,才能使自己成为那种在哥白尼革命时期会接受日心说的人?

前文论证了第一个问题的答案很可能是否定的。本节将更深入地探讨第二个问题。然而,在提出这些建议之前,我想预先声明,我自己对这个问题并没有一个完美的答案,并建议你花些时间思考一下你对这些问题的个人见解。我非常期待在评论区看到你的想法。

伊本·沙提尔(Ibn ash-Shãtir)的情况又如何呢?

似乎有一些伊斯兰学者比哥白尼早数百年就得出了与他类似的结论。我非常希望能更多地了解他们的生平事迹和思维习惯。

警惕表象

地心说者喜欢声称,看起来确实像是太阳围绕地球运行,而非反过来。这种说法有些古怪。不妨思考一下维特根斯坦的这则轶事:

「他[维特根斯坦]曾问我[安斯康姆]:『为什么人们说,认为太阳围绕地球旋转比认为地球围绕自身轴线旋转更合乎逻辑?』我回答道:『我想是因为看起来太阳确实像是在围绕地球旋转。』『很好,』他说,『那么,如果看起来像是地球围绕自身轴线旋转,情况又会是怎样呢?』」(安斯康姆,1959)

希望这段引言在你心中激起了一种奇妙的困惑感。如果还没有,请尝试再读一遍。

当我在上文说「看起来确实像是太阳围绕地球运行而非反过来」时,我真正想表达的是,它确实像是「看起来太阳围绕地球运行而非反过来」的那种感觉[9]。

人们有一种倾向,会以相当随意的方式使用「看起来」这个词。例如,大多数人可能会同意,看起来,如果一位宇航员把一个保龄球推向太空,它最终会减速并停下来,因为物体通常就是这样运动的——至少大多数生活在20世纪之前的人会这么认为。然而,我们,以及他们,其实早就知道这不可能是真的。我们只需思考一下在地毯上、在像抛光木材那样光滑的表面上、或是在冰面上推动保龄球的区别就够了——这里存在一个「越光滑阻力越小」的趋势,如果将此趋势推向逻辑极端(真空环境),那么保龄球在太空中不会停止运动就应该显得合情合理。我发现一个有用的思考引导是:尝试去理解,鉴于保龄球在地球上的行为方式,它在太空中的行为为何不可能是其他任何样子。也就是说,尝试去理解,如果我们真的认为保龄球会在太空中减速,这将意味着宇宙的运作方式与其实际情况有着怎样不可思议的差异。

我们感觉太阳围绕地球运行的情况似乎与此类似,这一点在维特根斯坦的轶事中得到了体现。我们所认为的「看起来好像太阳围绕地球运行」,实际上不过是我们不假思索地将一种机制(太阳绕地球)强加于一种完全不同的感觉之上,而这种感觉其实是「天体看起来的运动方式,与地球(自转并)围绕太阳公转(而非太阳绕地球公转)时它们本应呈现的运动方式完全一样」。无论生活在一个与此相反(即太阳真的围绕地球旋转)的世界里会是什么样子,它肯定不会是我们现在所观察到的这个样子。

慎用归谬法

日心说的反对者们所犯的许多主要错误在于,他们在使用归谬法(reductio ad absurdum)进行论证时,并没有真正考虑其得出的结论是否真的荒谬到足以推翻最初的论点。第谷正确地指出,要么不存在恒星视差,要么他测量不到,但他错误地认为前者更为可信。塔楼论证的支持者们则预设物体会直线坠落而不会发生偏移,并且任何其他情况都会被肉眼察觉。在这两种情况下,人们或许本应硬着头皮接受日心说所带来的推论。当然,这就引出了一个问题:究竟应该接受哪些「子弹」(即那些看似荒谬但可能是正确的推论)——而这个问题超出了本文的讨论范围。

仅有数据是不够的

对于科学,存在一种朴素的看法,即科学家首先观察所有可获得的数据,然后构建一个与之相符的假说,最后通过进行新的实验来尝试证伪这个新假说。哥白尼革命告诉我们,数据与理论之间的关系实际上远比此微妙得多。

一个正确的理论,并不一定需要立即比其前辈理论更好地解释所有数据,并且它可能在很长一段时间内都与部分数据不相符。

数据与理论之间的关系并非单向的靶场射击,而是一种错综复杂的双向互动。数据能够揭示我们的哪些理论或多或少是合理的;但反过来,我们的理论也能指引我们判断哪些数据或多或少是值得信赖的[10]。对于持有上述朴素科学观的人来说,这种说法可能听起来像是对科学的亵渎:「忽略数据?!那不就是不合理的断章取义吗!」诚然,不诚实的断章取义是不可取的。然而,正如哥白尼革命所展示的那样,基于原则、有选择地忽略某些与强烈先验预期不符的数据,对于科学的进步而言至关重要[11]。

当爱因斯坦说出那句著名的「上帝不掷骰子」时,他可以说也秉持着类似的思维方式。他构建了一个以某种数学规律性为特征的复杂世界观,并且对其抱有坚定的信心,以至于如果量子力学威胁到其核心原则,那么错的便是量子力学——而非他本人。

有时候,科学家必须有足够的胆识——或者说傲气——去相信自己的先验判断胜过眼前的数据。

……以及,最后的深度学习

注意到哥白尼革命时期的天文学状况与当前深度学习研究的状况之间存在一些相似之处,似乎是恰当的。

两者都是新兴领域,都缺乏一个能够像牛顿物理学最终为天文学所做的那样,从第一性原理出发解释所有现象的统一理论。

在这两个领域中,都曾出现过研究人员在缺乏令人鼓舞的数据的情况下,数十年如一日地坚守其模型的现象:当今许多最成功的深度学习技术(例如卷积神经网络、循环神经网络和长短期记忆网络LSTM、梯度下降算法等)实际上都发明于20世纪,但直到数十年后,随着计算能力的充分发展,它们才展现出惊人的成果。探究像杰弗里·辛顿(Geoffrey Hinton)和杨立昆(Yann Le Cunn)这样的人物是否与哥白尼和伽利略等人拥有相似的思维习惯,将会是一件非常有趣的事情。

最后,我尤其注意到一个表面上的相似之处:托勒密和哥白尼偶然发现了一种通用的、功能异常强大的函数逼近工具(即傅里叶分析的雏形),这使得他们能够围绕数据构建出看似合理但实则具有误导性的错误理论;与之类似,现代机器学习也常被批评为一堆高深莫测的线性代数运算和超高效图形处理器(GPU)的堆砌。我尚未深入探究这些相似之处的内在联系,但一个可能的启示是:深度学习的强大功能和广泛适用性,或许会使得一些次优的架构也能表现出具有欺骗性的良好性能(正如本轮的复杂运算使得地心说得以长期维系一样),从而可能分散我们的注意力,使我们偏离了探寻认知与智能背后真实架构的道路。

脚注

[1] 当然,这些教训确实是被传授过的,因为我本人就是这样学到的。但这主要是在大学的科学哲学课程中。伽利略的故事或许在大多数中学课堂上都有提及[此为个人猜测,并无确切来源]。然而,在美国的大学生中,大约只有0.5%的人主修哲学[来源],而我估计在这些哲学专业的学生中,大约也只有三分之一的人会选修科学哲学相关的课程。

[2] 这最后一步(指日心说的最终被接受)有点像一个「黑箱」。我过去的理解模型大致是:「一个正确的理论存在了足够长的时间,并获得了足够多的支持,于是最终被人们所采纳。」这种说法听起来颇为浪漫,甚至带有些许魔幻色彩。但究竟这是如何发生的,尤其是教会在此过程中犯了哪些战略性错误才导致了这一结果,我们并不清楚。

[3] 图片来源:爱荷华州立大学北极星研究所,该研究所提供了一份关于中世纪及文艺复兴时期天文学的精彩教程,可点击此处查看。

[4] 我曾花费了过多的时间试图理解这一点,但这个动画对我很有帮助。

[5] 我曾花了两个小时试图搞清楚这种几何关系,在此就不拖着各位一起掉进这个「兔子洞」了。但如果你有兴趣自行探索,可以参考以下链接:[1],[2]。

[6] 然而,一个常见的误解是将这些轨道想象成非常扁长的椭圆:实际上它们的偏心率非常小。除了用于精确测量和预测之外,在大多数实际应用场景下,它们看起来更像是圆形(Price, 1957)。

[7] 「罗素的茶壶」是一个怀疑论的思想实验,旨在揭示那些无法被证伪的观点的荒谬性。其内容是假设有一个茶壶正环绕木星运行,它小到无法被探测到,但(提出假设者)仍然坚称它确实存在。

[8] 而我的那些哲学家朋友们竟然认为盖梯尔问题是无稽之谈!

[9] 这其中当然带有一丝神秘主义的色彩,而这种神秘主义——如同维特根斯坦其余的神秘主义思想一样——是我不喜欢的。神秘主义在大多数情况下,不过是一种在并未真正理解世界的情况下,巧妙地获取社会层面「理解世界」得分的手段。或许,从我们人类的视角来看,日心说和地心说确实是无法区分的,若是如此,那么此处产生的困惑便仅仅是一种语言上的花招,而非我们感知世界方式上真实存在的怪异之处。但这似乎并不正确。毕竟,我们最终还是能够从我们自身的视角弄清楚日心说的,这表明从我们的视角出发,日心说与地心说是可以被区分开来的。

[10] 用贝叶斯术语来说,你的后验概率是由你的似然估计和先验概率共同决定的。

[11] 而且,从贝叶斯的观点来看,这(指有原则地对待数据,结合先验预期)正是理性本身的核心所在。

参考文献

Anscombe, E. (1959). An Introduction to Wittgenstein’s Tractatus. pp. 151.

Brown, M. (2016) “Copernicus’ revolution and Galileo’s vision: our changing view of the universe in pictures”. The Conversation. Available online here.

"Copernicus, Nicholas." Complete Dictionary of Scientific Biography. Retrieved October 26, 2017 from Encyclopedia.com, here.

Di Liscia, D. A. "Johannes Kepler". The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition), Zalta, E. N. (ed.).

Einstein, A. (2001). (Foreword) Dialogue Concerning the Two Chief World Systems: Ptolemaic and Copernican.

Frankfurt, H. (1999), Necessity, Volition and Love. pp. 40.

Gingerich, O. J. (1973) “The Copernican Celebration”. Science Year, pp. 266-267.

Gingerich, O. J. (1975) “‘Crisis’ versus aesthetic in the Copernican revolution”. Vistas in Astronomy 17(1), pp. 85-95.

Hanson, N. R. (1960) “The Mathematical Power of Epicyclical Astronomy” Isis, 51(2), pp. 150-158.

Knoll, P. (1975) “The Arts Faculty at the University of Cracow at the end of the Fifteenth Century”. The Copernican Achievement, Westman, R. S (ed.)

Kuhn, T. (1957) The Copernican Revolution. pp. 133.

Ladyman, J. (2001) Understanding Philosophy of Science. Chapter 4: Revolutions and Rationality.

Lakatos, I. & Zahar, E. (1975). “Why did Copernicus Research Program Supersede Ptolemy’s?”. The Copernican Achievement, Westman, R. S (ed.)

MacLachlan, J & Gingerich, O. J. (2005) Nicolaus Copernicus: Making the Earth a Planet, pp. 76.

Neugebauer, O. (1968). “On the Planetary Theory of Copernicus”, Vistas in Astronomy.,10, pp. 103.

Sheila, R. "Nicolaus Copernicus". The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2015 Edition), Zalta, E. N. (ed.), available online.

Price, D. J. (1957) “Contra Copernicus: a critical re-estimation of the mathematical Planetary Theory of Copernicus, Ptolemy and Kepler”. Critical Problems in the History of Science, Clagett, M. (ed.).

Westman, R. S. (2001) "Kepler's early physical-astrological problematic." Journal for the History of Astronomy, 32, pp. 227-236.

Wilson, L. A. (2000) “The Ptolemaic Model” in the Polaris Project, Iowa State University. Available online here.

Thoughts Memo 汉化组译制

感谢主要译者 gemini-2.5-pro-exp、校对 Jarrett Ye

原文:The Copernican Revolution from the Inside — LessWrong

作者:Bird Concept

发布于 2017 年 11 月 1 日