因为经典的古德哈特定律:一项指标一旦变成了目标,它将不再是个好指标,因为这项指标会开始被玩弄。

学历作为衡量个体能力的指标,在教育信号传递模型中被异化为目标后,其反映真实认知能力的有效性便大幅衰减,由此催生了高学历与低认知并存的现象。

教育的信号传递模型

我先介绍一下什么是教育信号传递模型。想要了解信号模型,就得先了解经典的唯人力资本模型。

唯人力资本模型认为,教育是对人的投资,受教育程度越高,学到的知识就越多,技能就越强。

而信号传递模型认为,教育只是一种信号,它不一定具有内在价值,但它能让人在筛选中胜出。

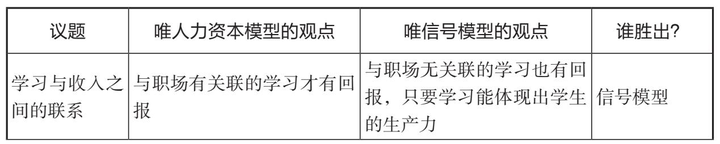

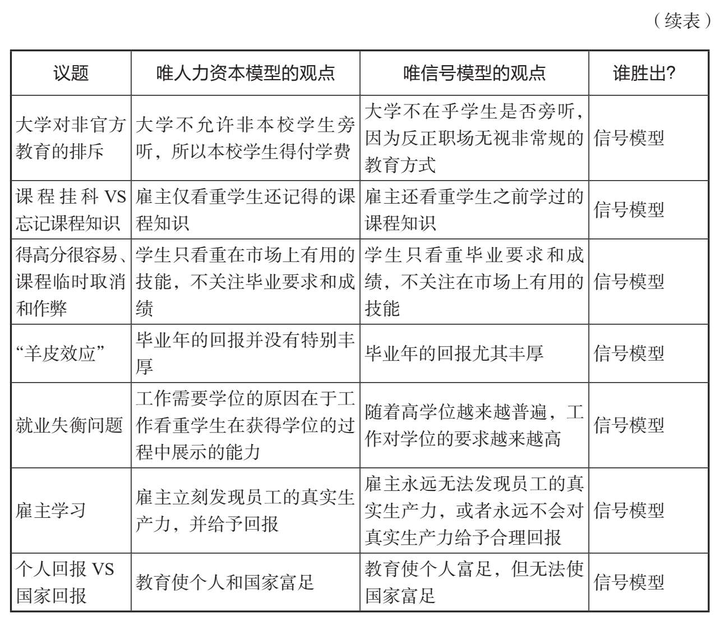

以下这一系列关键议题上,就可以看出这两种模型之间的主要差异:

上图选自《教育的浪费》,作者是美国经济学家布莱恩·卡普兰(Bryan Caplan)

现实世界更符合教育的信号传递模型,因为

- 学校教育传授的实用知识不多,而且大部分都会在考试后被遗忘。

- 虽然教育与职场的关联度极低,但用人单位筛选时依然首选学历。

那这会导致什么问题呢?

用人单位依赖学历筛选求职者,本质是将其视为智力、责任心、服从性的综合信号。但当个体追求学历的核心动机变为「满足筛选标准」时,学习行为就会开始异化。

学生会优先钻研应试技巧,反正学到的知识以后也用不上,那只要考试能拿高分就行。他们会专注于「猜出题者的密码」(如死记硬背、套路化答题),而非知识内化或独立思考。

而学校呢,则会通过考勤、标准化考核来强化服从性,但这会抑制自主探索与质疑精神。

最后两者结合,导致学历仅证明学生「能适应这套信号游戏规则」,而不是有什么高认知。

而这个问题会随着文凭通胀恶化,引出更多学历投机者,让能力脱钩现象更加严重:

- 学历贬值:全民教育扩张使文凭泛滥,雇主被迫抬高学历门槛(如保安要求本科学历),但岗位实际技能需求并未变化。还有政府为了稳定就业人口,设置了一堆狗屁工作。

- 筛选失真:为了获得好工作,会有大量「信号投机者」(如靠补习机构刷分、论文代笔)出现,混杂在高学历者中,这稀释了学历的能力指示价值。

学历沦为「入场券」、「敲门砖」,至于认知能力,是什么?可以写在简历上吗?

学校教育对认知能力的系统性排斥

让我们看看文凭泛滥最严重的西方大国是什么情况吧:

以下内容节选自 @Thoughts Memo 汉化组的译文《反对学校教育的理论依据》

1999 年的一项民意调查显示:在 18 至 29 岁的美国人中,只有 66% 的人知道美国摆脱的是英国的殖民统治(而不是其他国家)。仅有 47% 的美国人能说出三大政府部门的名称(行政、立法、司法)。只有 37% 的人知道距离太阳最近的行星(水星),58% 的人知道是什么气体导致了全球变暖(二氧化碳)。44% 的民众知道奥斯威辛曾是纳粹的集中营。而在一道判断电子与原子大小的判断题中,答对的人竟然不到一半(比乱猜还低)。

这些调查结果散落在多份民意测验中,这使得它们容易受到发表偏见的影响。我无法找到一项全面、权威、针对大众常识的调查。但有一份针对大学生的调研非常出色。请记住,这是一个经过精心挑选的、超级聪明的群体,以下是一些数据:

- 85% 的人知道《罗密欧与朱丽叶》是谁写的(莎士比亚)

- 56% 的人知道太阳系最大的行星(木星)

- 44% 的人知道 1775 年奔走呼号「不列颠人来了」的人是谁(Paul Revere)

- 33% 的人知道分泌胰岛素(insulin)的器官(胰腺(pancreas))

- 31% 的人知道俄罗斯的首都(莫斯科)

- 30% 的人知道相对论是谁发现的(爱因斯坦)

- 19% 的人知道珠穆朗玛峰在哪个山脉(喜马拉雅山脉)

- 19% 的人知道《1984》是谁写的(乔治·奥威尔)

- 16% 的人知道在爱伦坡的诗作《乌鸦》中,乌鸦反复念叨的台词(「永不复述!」)

- 10% 的人知道《白鲸记》中船长的名字(Ahab)

- 7% 的人知道日心说是谁在 1543 年提出的(哥白尼)

- 4% 的人知道老子创立的中国宗教是什么(道教)[1]

- 不到 1% 的人知道名将汉尼拔来自哪里(迦太基)

值得注意的是,调查对象都是大学生,普通民众的知识水平只会更低。

呃呃,这就是 25 岁以上有一半人口上过大学的美国人民的知识水平吗?他们在大学到底读的啥?说好的宽进严出呢?

原来,他们在大学学到的还是应试思维,这一点在保罗•格雷厄姆的观察中亦有记录:

以下内容节选自 @Thoughts Memo 汉化组的译文《摒弃应试思维 - 保罗•格雷厄姆(硅谷创业教父)》

那么,将学习和分数划等号真的很糟糕吗?答案是肯定的,糟糕透顶。然而,直到大学毕业多年后,当我开始创办 Y Combinator 时,才恍然大悟,意识到问题的严重性。

学生时代,我就明白临时抱佛脚和真正掌握知识完全是两码事。考前一天晚上死记硬背的内容,显然不会在你的脑子里停留太久。但问题远比这更严重。更大的症结在于,绝大多数的考试根本无法检验学生真正学到了什么。

倘若考试真的能够检验学习效果,情况或许还不至于太糟。学到真材实料和取得优异成绩最终总会殊途同归,只是时间早晚的问题。然而现实是,如今学生们参加的绝大多数考试都过于套路化(hackable),学生很容易就能掌握试题模式。许多考试成绩优异的人对此心知肚明,习以为常。当你意识到凭真才实学去考试有多么幼稚天真时,你就明白应试技巧才是法宝。

举个例子,假设你正在学习中世纪历史课,期末考试近在眼前。期末考试本该全面检验你对中世纪历史知识的掌握,对吧?那么,如果你在考前还有几天时间,又想考个高分,最明智的做法必然是博览群书,查阅这一领域最权威的资料。唯有如此,你才能透彻理解那段历史,在考场上脱颖而出。

但是,有「经验」的学生可绝对不会这样做。如果你只是阅读一些讲述中世纪历史的经典著作,那么你学到的大部分内容都不会出现在考试中。面对考试,你真正需要读的是这门课的讲义和指定读物。即便如此,你也可以忽略其中的大部分内容,因为你只需要关注那些可能会变成考题的知识点。你要找的是界定明确的信息块。如果指定材料中有关于某个细微观点的有趣讨论,你大可略过,因为它不太可能出现在试卷里。但如果教授告诉你,1378 年教会大分裂有三个根本原因,或者黑死病有三个主要后果,你最好记牢。至于它们是不是真正的原因或后果,那并不重要。对这门课而言,它们就是标准答案。

在大学里,旧试卷的复印件通常广为流传,这进一步缩小了你需要学习的范围。你不仅可以了解这位教授出题的套路,还能拿到真题。许多教授都会重复使用考题,即便不愿重复,如果已经教了 10 年的课,也很难避免这种情况。

在某些课程中,如果教授怀有某种政治立场,那么你也得持相同立场。这种要求因课程而异。在数学、硬科学*或工程学课程中,很少有此必要,但在其他课程中,如果你不迎合教授的观点,就别想拿到好成绩。(*译注:硬科学,学术口语,指物理学、计算机科学等依赖可量化数据的学科,注重准确性和客观性)

在一门课程中取得优异成绩和真正掌握知识是两码事,学生必须二选其一。如果他们选择了前者,我们也不能责怪他们。毕竟,研究生课程、用人单位、奖学金,甚至父母,全都用成绩来评判学生。

我喜欢学习,很享受在大学写论文和编程的乐趣。但当我交完一篇论文后,我会再写一篇只是为了享受吗?当然不会。我还有其他课程的任务要完成。如果必须在学习和分数之间做出选择,我会选择后者。我来大学不是为了让成绩一塌糊涂。

追求高分的学生都必须参与这场竞赛,否则就会被其他渴望高分的对手超越。在顶尖大学,几乎人人如此,因为不在乎分数的人一开始就不会出现在这里。结果就是,学生们争夺更高的分数,优异成绩和真才实学之间产生了一道鸿沟。

为什么考试这么不可靠(hackable)?更确切地说,为什么考试的套路这么容易被掌握?任何有经验的程序员都知道答案。如果软件开发者根本没有设防,那它会有多容易被钻空子?通常如同筛子一般千疮百孔。

套路化、模板化是所有正式考试的通病。你所参加的考试之所以总是那样不可靠——总是和其应有的评估效果相距甚远——原因很简单,出题人根本没有下功夫去防止学生利用应试技巧拿高分。

然而,如果老师出的考试存在套路化的现象,我们不能责怪他们。老师的本职工作是教书育人,而不是设计无懈可击的考试。问题的根源在于分数,或者更准确地说,是分数所承载的过多功能。如果分数只是老师告诉学生哪里做得好、哪里有待改进的一种方式,就像教练给予运动员指点一样,学生就没有研究应试技巧的动力。但遗憾的是,过了某个年龄,分数不再只是建议,在求学的过程中,「唯分数论」无处不在。