问题描述

近日,多所高校宣布将延长部分专业的研究生学制,引发广泛关注。

据悉,根据国家高等教育基本制度规定,硕士研究生教育的基本修业年限为二至三年,博士研究生教育的基本修业年限为三至四年。非全日制高等学历教育的修业年限应当适当延长。高等学校根据实际需要,可以对本学校的修业年限作出调整。

截图来源:广西师范大学研究生招生网

7月16日,广西师范大学研究生招生办公室发布《关于调整2025级部分研究生招生专业学制的公告》,明确为进一步提高研究生培养质量,结合研究生教育实际,经学校研究决定,将对2025级部分全日制研究生学制进行调整。

其中,化学与药学学院的化学专业博士研究生,学制由3年调整为4年。教育学部的教育管理、现代教育技术、心理健康教育、学前教育专业学位硕士研究生学制由2年调整为3年。此外,文学院的学科教学(语文)、外国语学院的学科教学(英语)、历史文化与旅游学院的学科教学(历史)等学科教学类专业的硕士研究生学制均从2年调整为3年。

记者关注到,近年来,国内多所高校已开始对研究生学制进行调整,明确延长学制,尤其是专硕学制。近期,沈阳理工大学、西安外国语大学、内蒙古师范大学等高校也陆续发文,宣布将延长部分专业的研究生学制。

截图来源:沈阳理工大学研究生院网站

7月8日,沈阳理工大学发布《关于调整部分全日制硕士研究生学制的公告》,明确机械工程、信息与通信工程、材料科学与工程、化学工程与技术等20余个专业从原学制2.5年调整为3年。学校指出,此次调整是考虑到该校硕士研究生培养的需要。

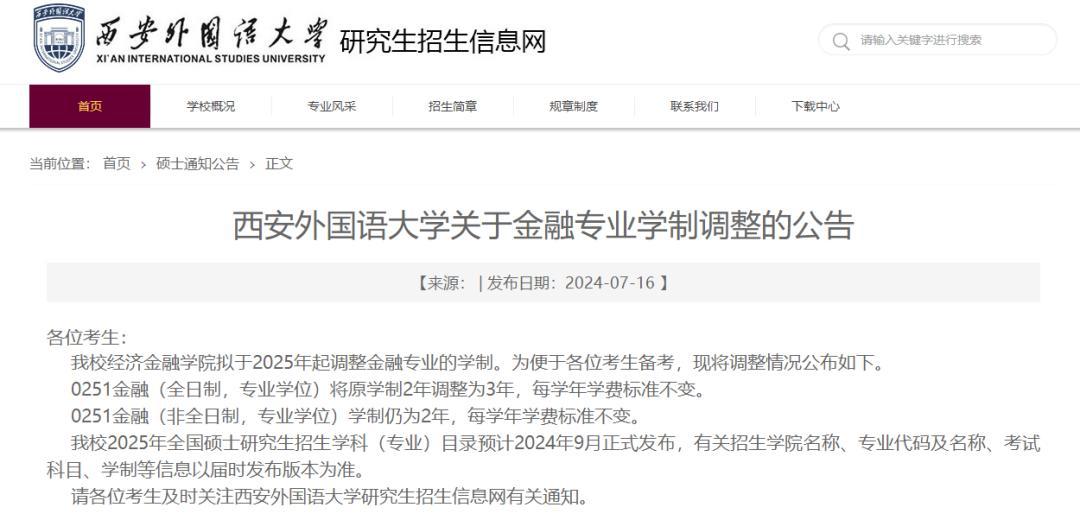

截图来源:西安外国语大学研究生院网站

西安外国语大学研究生院7月16日宣布,学校经济金融学院拟于2025年起调整金融专业的学制。其中,0251金融(全日制,专业学位)将原学制2年调整为3年。0251金融(非全日制,专业学位)学制仍为2年。

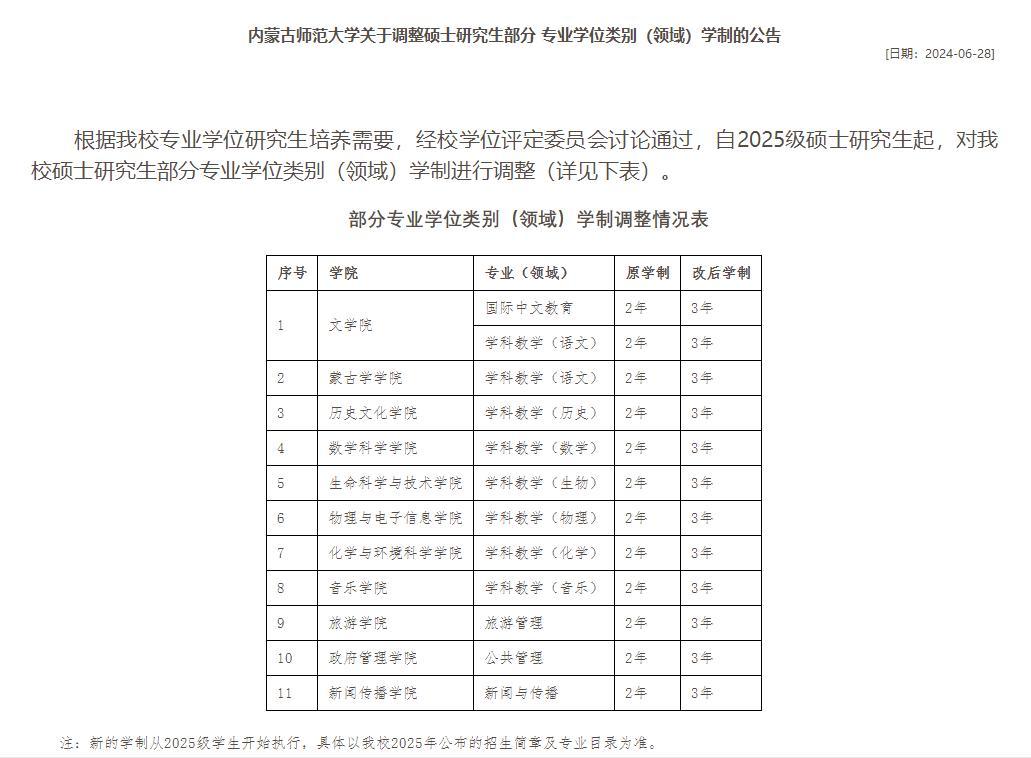

截图来源:内蒙古师范大学网站

今年6月,内蒙古师范大学研究生院也发布公告称,根据学校专业学位研究生培养需要,经校学位评定委员会讨论通过,自2025级硕士研究生起,对学校硕士研究生部分专业学位类别(领域)学制进行调整。

其中,学科教学(语文)、学科教学(历史)、学科教学(数学)、学科教学(生物)、学科教学(物理)、学科教学(化学)以及学科教学(音乐)等10余个专业学制从2年改为3年。

原标题:《2年→3年,3年→4年!多所高校延长研究生学制》

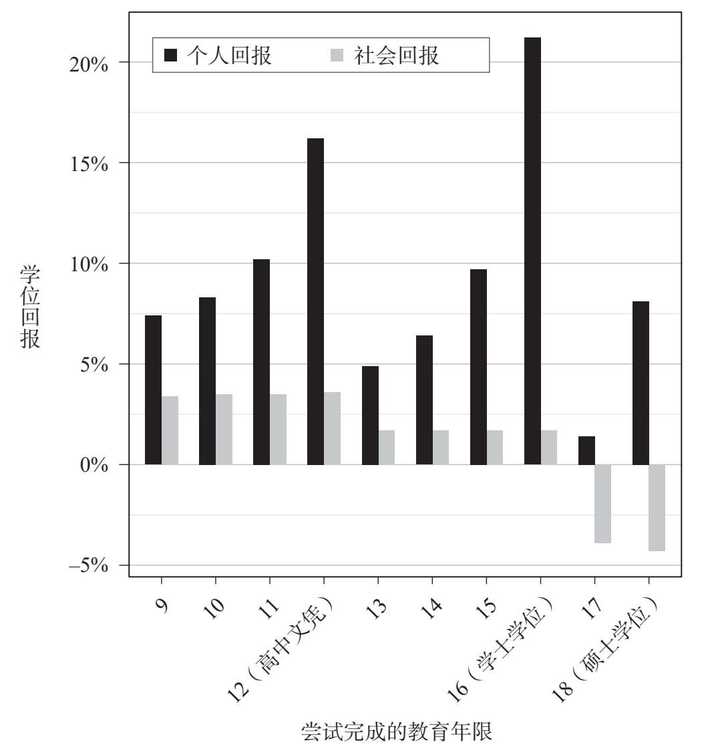

多所高校延长研究生学制浪费教育经费有一手的。哪怕是在谨慎的信号假设[1]下,读硕士的社会回报率都只有 -4%(每年),延长年限只会浪费得更多。而且对个体而言也是不利的,因为本来两年就能通过羊皮效应拿到的回报,现在需要三年了,多出的那一年对个体的回报,相对于那张文凭而言,几乎可以忽略不计。

以下内容摘自《教育的浪费》,作者美国经济学家布莱恩·卡普兰

「羊皮效应」(The Sheepskin Effect)

假设你只差最后一堂课就能获得文学学士学位。现在,你骑着自行车急冲冲地往教室赶,去上最后一堂课。课上要进行期末考试,而你已经做好了万全的准备。突然,一辆车撞上了你。虽然你伤得不重,但还是错过了那场重要的考试,严苛的教授拒绝给你补考机会,结果你挂科了,导致没能顺利毕业。等待愤怒慢慢平息下来后,你开始权衡自己该何去何从——再注册一个学期重修课程来获得毕业证?还是干脆放弃那一纸文凭,继续你的生活?

按照单一的人力资本模型,答案无疑是后者。虽然一场突发事故夺走了你本该得到的文凭,但你仍然拥有获得该文凭所需的全部技能。雇主为你提供一份面向「大学毕业生」的工作是完全合情合理的。由于雇主看重的是技能,而不是文凭,如果再多花一个学期的时间重修课程,只会白白浪费你的时间和金钱。

相反,信号模型建议你重修课程,拿到那张毕业证。在我们的社会中,毕业仿佛是一项「神圣」的仪式,在人生中具有重要的里程碑意义。毕业就等于告诉雇主:「我重视社会规范,并且拥有服从社会规范所需的智力水平和职业道德。」中途放弃学业就等于告诉雇主:「我蔑视社会规范,或者缺乏遵守社会规范所需的智力水平和职业道德。」如果你顺利毕业,按照信号模型,市场会将你纳入优胜者的队伍,为你的文凭奉上一份「特殊」的奖励——我们通常称这种现象为「羊皮效应」(在过去,文凭是印在羊皮上的,所以人们经常把文凭带来的效应称为「羊皮效应」)。如果你中途放弃学业,按照信号模型,市场会将你归入失败者的行列,并扣留那张「羊皮」带来的回报。毕竟,雇主根本不会知道为何你没有获得学位。他们只知道一个事实:你没有文凭。

劳动经济学家通常会忽略「羊皮效应」。他们认定,教育年限中,每一年的回报是相同的,基于此,他们对「一年的教育对收入的影响」展开研究。然而,研究结果几乎总是与预期相背离:「毕业年」的教育回报往往飙升至峰值。高中毕业那一年(即美国的高四年级),回报出现峰值:其回报比高一、高二和高三学年的回报总和还要多。从百分比值来看,研究普遍发现,毕业年的回报相当于 3.4 个普通学年的回报。大学毕业年的回报同样剧增:大学毕业年的回报是大一、大二和大三加起来的2倍多。研究发现,按百分比值,毕业年的平均回报相当于 6.7 个普通学年的回报。针对高级学位(高于学士的学位)的研究结果如出一辙:多项研究发现,毕业年的回报剧增,「羊皮效应」显著。

人们受教育的程度与教育回报的趋势高度吻合。「获得学位,然后躺在荣誉簿上睡大觉」是学生采取的经典策略。1/3的美国人苦苦熬过12年,拿到那张高中文凭后就不读了。只有 2% 的人选择在高二辍学。1/7的人在学校待上足足16年,拿到学士学位后就立刻不读了。仅有 2% 的人选择在大三时辍学。

信号可以很好地解释教育回报峰值出现的原因。为什么在颁发文凭的毕业年,教育回报出现峰值呢?因为比起中途放弃,获得学位才能向雇主发出一个更强的信号。为什么人们受教育程度的峰值出现在毕业年呢?因为教育好似一场马拉松,通过了终点线,才能获得奖杯、享受鲜花和掌声,学生拼尽全力向前跑,跑不动就走,走不动就爬——无论如何,一定要迈过那道终点线。

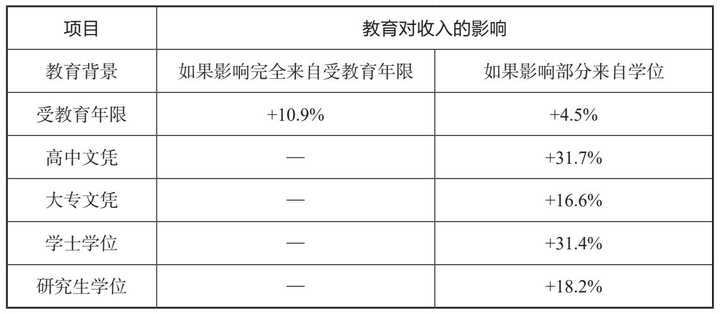

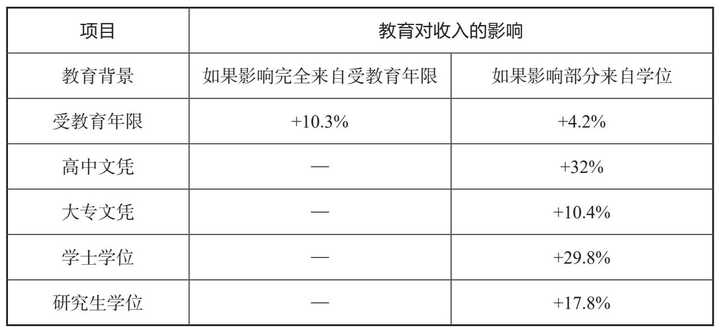

为了更直观地感受「羊皮效应」,我们来看看「综合社会调查」中受访员工的相关数据。「综合社会调查」是一项面对广大美国民众的大型调查研究,始于 1972 年,目前仍在进行中。这项调查是审视「羊皮效应」的理想选择:99.5% 的受访者明确告知了个人受教育年限和最高学位。调查结果显示,如果教育对收入的影响完全来自受教育年限,多上一年学,就能多获得 10.9% 的回报,教育溢价规模巨大(见表 4.1)。然而,研究人员在对学位指标进行修正后发现,年溢价率降至 4.5%。可见,超过 60% 的教育回报被证明是「羊皮效应」。高中和四年制大学文凭的回报尤为丰厚:通过这两道「门槛」后,收入增加近1/3。不出所料,回报最丰厚的年份也是最受学生「欢迎」的年份。30% 的人拥有高中毕业证书,他们刚好完成12年的正规教育,不多不少;只有 5% 的人,在读完高三后拒绝读高四。11% 的人拥有学士学位,他们上了整整 16 年的学,不多不少,够拿学士学位就行;只有3%的学生读完大三后就不读了。

表 4.1 综合社会调查(1972—2012年)中的「羊皮效应」

注:所有结果均已对年龄、年龄平方、种族和性别指标进行修正;统计对象限于劳动力人口;原始统计结果(以美元计)已转换为百分比。

多年前,当「羊皮效应」是否真实存在尚无定论时,经济学家认为,「羊皮效应」和信号之间必然存在某种联系。因此,在信号模型和人力资本模型的「对垒」中,如果某一篇论文发现「羊皮效应」存在,信号模型得一分;如果另一篇论文未能发现「羊皮效应」的存在,那么,人力资本模型得一分。但现在,「羊皮效应」的存在已是不争的事实,一些经济学家却想方设法重新解读研究证据,试图否认羊皮与信号的联系。

为什么到了今天,「羊皮效应」反倒无法反映信号了呢?最简单的说法是,学校把最好的「东西」留到最后——毕业年,学生会获得额外的回报——这一年,学校会突然把重点放在培养学生的实用工作技能上。但据我所知,没人赞同这种荒诞的说法。实际上,毕业年是最「游手好闲」的一年,而不是「终于要开始学一些工作技能」的一年。

不过,大多数的质疑声是基于一个截然不同的角度——能力偏差,质疑者希望借能力偏差之手来割断「羊皮」和信号之间的联系。诚然,顺利毕业、拿到文凭就能获得丰厚的回报。然而,据他们推测,真实原因在于,比起辍的学生,大学毕业生拥有更强的能力,因而拥有更好的职业前景——这是能力使然,和文凭没太大关系。如果能力偏差能够很好地解释「羊皮效应」,那么,即便那一场不合时宜的自行车事故夺走了你的文凭,但是,只要你能力够强,你的职业生涯也不会因此受到任何影响。真的如此吗?

和之前我们讨论的一样,测试能力偏差的最好方法是先测量能力、再进行修正。多篇论文对「羊皮效应」进行了这种测试。无任何一项研究表明,「羊皮效应」会在能力修正后消失。相反,研究者在修正能力指标后发现,受教育年限的影响和文凭的影响仅略微下降——文凭带来的相对回报仍保持稳定。

「综合社会调查」的结果颇具代表性。表 4.2 显示了对表 4.1 进行认知能力修正后的结果,其中,最明显的变化是:大专文凭的「羊皮效应」下降了约 1/3。其他文凭的「羊皮效应」变化不大。高中文凭、学士学位和研究生学位的绝对回报几乎没有变化——相对而言,它们的相对回报实际上有所增加。

表 4.2 综合社会调查中的「羊皮效应」与能力偏差(1972—2012 年)

注:所有结果均已对年龄、年龄平方、种族和性别指标进行修正;统计对象限于劳动力人口;原始统计结果(以美元计)已转换为百分比。

用能力偏差来解释「羊皮效应」,不仅与统计证据相冲突,而且与一个明显的事实相左:人们受教育程度的峰值出现在颁发文凭的毕业年。如果劳动力市场忽视文凭,只重视能力,为何许多高中毕业生不继续读大学,哪怕只读一年半载?为何许多大学毕业生不继续攻读研究生,哪怕只读一个学期?1/3 的美国人拥有高中文凭,1/7 的美国人拥有本科文凭,难道我们应该相信,这些高中毕业生都没有能力上大学吗?这些本科毕业生都没有能力考上研究生吗?你可能会说,「大学的知识比高中难多了,很多人就算在高中阶段表现不错,也很可能在大学碰壁」。然而,现在的高中课程和大学课程在知识结构上是高度雷同的,据统计,走传统学术路线的本科生中,约 40% 的人修读过一门基于高中基础知识的补习课程。

还有一些质疑者不肯让步,他们坚称:「一旦让我们找到更好的能力指标,『羊皮效应』就会消失。」坦率地说,这样的预测只是在开空头支票。「羊皮效应」看起来如此巨大,想要证明它不存在,研究人员必须找出一些异常强大但遭到忽视的能力指标。此外,他们还得确保,对那些能力偏差进行修正后,学位回报(不是受教育年限的回报)将会大幅削减。不过,我还有一点小小的疑惑,哪有什么「异常强大但却遭到忽视的能力」呢?本身这种说法就是一个悖论。

本回答收录于知识库:

教育的信号传递模型