这个问题,大学老师不一定解释的清楚。。。英语里有句俗语叫做 Those who can, do; those who can't, teach. 啥意思呢?就是水平高的人都去投入实践了,水平低的才留在学校里教书。

不过这也要分领域,Paul Graham 在他的文章《边缘的力量》中如此总结到:

判断一个领域是否有一致标准的途径之一,是看该领域中顶尖的从业者与大学里教授该学科的人之间的重合度。在这一尺度的顶端是像数学和物理这样的领域,几乎所有的教师都是最优秀的从业者。在中段是医学、法律、历史、建筑和计算机科学,其中许多教师是该领域的佼佼者。在底部是商业、文学和视觉艺术,教师和顶尖从业者之间几乎没有重合度。「能者上,不能者教」这句话,正是从这一端产生的。

至于有没有必要,我认为这不是任何人的义务,大学老师想说可以,不想说也无所谓,反正我上大学的时候也不怎么听课,只要不强迫我只能听大学老师的话就行了。

关于美国高等教育所教知识与美国就业实际所用知识之间的断裂,有一位大学教授在他自己写的书中直言不讳地说了出来,我这里直接分享给大家:

以下内容节选自《教育的浪费》,作者是布莱恩·卡普兰

与现实脱节的教育

学生毕业后会找一份入门级的工作,就任某一初级职位。而他们的工作实操能力,大多是通过在职培训这种不同于传统校园教育的方式所获得的。

——莱斯特·瑟罗《教育与经济平等》

问题的关键是,为何雇主如此看重学生在校的成绩和文凭呢?社会上有一个通俗易懂的说法:学校教给学生实用工作技能。如果 1 个学生成绩差,未能获得文凭,那么他习得的技能必然很少。这种说法并非绝对错误。的确,学校传授的读写能力和计算能力在大多数职业中都起着至关重要的作用。不过,「教育旨在培养工作技能」这一说法(社会科学家称之为「人力资本理论」)却回避了一些令人费解的问题。

首要的问题是:从幼儿园开始,学生花费数千小时的时间来学习各种科目,但是这些科目与现代劳动力市场并不相关。为什么会这样?为什么英语课把重点放在文学和诗歌上,而不是侧重于工作实践的商务与科技写作上?为什么高等数学课上要费心研究几乎没有学生能听懂的证明题?对于普通的学生来说,他们何时才能用得上学校教的历史知识、三角学知识、艺术知识、音乐知识、物理知识,甚至体育知识以及学校教的外语呢?比如西班牙语、法语,还有拉丁语(信不信由你,高中阶段的学校仍然在教拉丁语)。班上的捣蛋鬼总是喋喋不休地嘲讽道:「学校教的这些东西与现实生活能有什么关系呢?」的确,这就是问题所在。

关于学校课程与职场脱节的问题,有一个俗套的解释:老师只教自己会的东西——而且,大多数老师从未有过真实的职场经历(我就是其中之一)。但是,这种陈词滥调只会徒增更多的疑惑:如果学校希望通过教授实用工作技能帮助学生增加未来的收入,那为何要雇用与现实世界严重脱节的教师呢?如果教师自身不具备实用工作技能,又如何培养学生的技能呢?

学校教授的技能和职场所需要的技能大相径庭,这绝非夸大其词。如若不信,请看看我个人的教育经历吧。我的高中母校是格拉纳达山高中 (Granada Hills High School),现在叫格拉纳达山特许高中 (Granada Hills Charter High School)。我们研究了一下现在这所学校的毕业要求,学生必须完成以下必修课的学习:(1) 4 年课程:英语课;(2) 2 年课程:代数、1 门外语、体育;(3) 1 年课程:几何、生物学、物理科学、世界历史、美国历史、政府经济学、艺术(视觉艺术或表演艺术)。此外,学生还得上 10—14 门选修课。上述所有课程中,只要有超过 2 门课挂科,学生就无法毕业。

顺利修完所有这些课程,意味着大学的大门已经向你敞开了,因为格拉纳达山特许高中的毕业要求几乎完美地匹配加州大学 (the University of California) 和加州州立大学 (California State University) 的入学要求。但除此之外,这些课程还有什么实际用处呢?老实说,对于即将上大学的学生来说,用处「不大」,因为大学毕业后,高等数学、外语、历史或艺术这些知识很少能用在工作上。而对于不准备上大学的学生来说,这些课程的用处更是「几乎为零」。可以肯定地说,如果你不上大学,你的工作几乎不需要任何几何学知识、法语知识、世界历史知识或戏剧知识。

再看一看我的大学母校,我在加州大学伯克利分校获得学士学位。这所大学的毕业要求同样近乎严苛。假设你是这所学校文理学院的一名大学生,若想顺利毕业,你得修满 120 个学分——大约每学期学 4 门课程,一直持续 4 年。你必须通过所谓的「广度要求」,也就是在以下五花八门的领域中各选修 1 门课程:艺术与文学、生物科学、历史研究、国际研究、哲学与价值观、物理科学,以及社会与行为科学。当然,你还得顺利完成所有专业课程的学习。再假设你主修的是经济学——这门被普遍认为「实用的」「与现实接轨」的学科。你需要修完以下课程方能毕业:经济学入门、统计学、中级微观经济学、中级宏观经济学、计量经济学五门高级课程。对了,你还得学整整 1 年的微积分。客观地说,这些课程的设置能为学生毕业后攻读研究生奠定一定的基础,但是,绝大多数学生并不会选择继续深造,而且,如果他们毕业后从事非学术类的工作,可能只有统计学和计量经济学这两门课程的知识能派上用场,但又能派上多大用场呢?务实一点说,就算是在一流的大学,统计学和计量经济学课程重点在于偏理论的数学证明,而不是基于工作技能的统计实操训练。

象牙塔的常住民(我指的是从未有过任何现实职场经历的大学教授)经常暗自庆幸,自己又帮助某某学生拓宽了视野。然而,大多数情况下,拓宽并非好事,因为拓宽实际上意味着让学生又接触到一个「新」的学科,而在现实生活中,他可能永远不会用到这门学科。让我们再做一个有趣的假设。假设你是一位火星上的社会学家,全然不知地球上的情况。现在,给你一个任务:请根据我们的大学课程表,对地球上的经济社会状况做出合理猜测。大学课程的育人机制应该是符合社会生产需求的,基于此,你开启了合理的逆向推理。扫视一下课程表,你发现阅读、写作和数学这 3 门课是必修课,因此,你推断出:地球上的现代经济社会中需要识字和算术。正确!到目前为止,你干得还不赖。

不过接下来,你这位火星社会学家可能就不会那么幸运了。课程表上显示,学生花费数年时间学习外语,因此,你推断出,人类社会上应该有很多翻译家。错!课表上有不少古典文学和诗歌类的课程,按正常的逻辑推断,人类的文学批评界应该是一派欣欣向荣的景象。错!继续往下推断,因为每个学生都必须学代数和几何这两门课,那么人类社会上,即便是普通的工作,也需要时不时用到高阶的数学知识,比如求解二次方程,检查三角形是否全等。错!总之,你按照课程表推断出的芸芸众生相,与我们这里的真实情况大相径庭。

如果教育希望通过提高学生的技能来增加未来收入,为什么学生必须学习那些不切实际的科目呢?同样令人疑惑的是,为什么学校不开设一些实用性强的科目呢?为什么教育工作者不告诉学生普通职业的薪酬情况和工作满意度呢?为什么不教他们怎么进入各种不同的行业呢?为什么不传授前沿的知识和技能,助他们在瞬息万变的职场中谋得一席之地呢?为何不花上一年时间,指导他们写出漂亮的简历,或培养他们乐观进取的工作态度呢?如此疏忽,实在不该。

既然学校课程与就业市场的关联不大,那么,为什么学业优异的学生大多能在就业市场上大放异彩呢?着实令人费解。教育系统培养学生成为职场上的工作者,整个过程就像魔法一样,颇为「神奇」。政府将巨大的教育权力下放给大学这座象牙塔中的教师,教师按照要求,行使教育权力:学生必须学习教师所钟爱的科目。然后,教师根据学生对学习材料的掌握程度,对他们进行成绩排名。学生很快就会忘记所学的大部分内容,因为「他们再也用不上那些知识」。虽然没人强迫雇主们在招聘毕业生时必须参考(或者多大程度参考)象牙塔对学生的「裁决」——学习成绩,但是,雇主们却纷纷自发地把成绩单当作决定雇用对象和判定薪酬等级时的黄金标准。

既然说教育的过程像魔法一样令人费解,那么假如你是象牙塔中的一位魔法师(即大学教师),你肯定知道真相吧?不,你只会更加难以理解,现在的教育为何是这番模样?我是一名经济学教授,假如在上课时,我和学生讨论我个人的种种另类兴趣,从婚姻市场聊到黑手党经济学,再探讨到选民利己主义。学期结束时,我会测试学生对于这些知识掌握的程度。我深知,自己教的所有内容中,唯一在市场上有用的技能是向学生展示了「如何成为一名经济学教授」。然而,雇主们的看法却不同。

不仅是雇主们,绝大多数人都会认为,我在课堂上说的每一句话都是有市场价值的。但是,事实真是如此吗?学生难道需要深谙婚姻市场、黑手党经济学或选民利己主义的知识,才能成为称职的经理、银行家或推销员吗?答案当然是否定的。作为教师,选择教什么内容纯属个人行为,即使有些主题和市场没有任何联系,只要我认为值得教的东西,我就会教。但是,要是有一位学生没掌握我讲的内容,导致最后挂科,雇主们会有什么反应呢?他们会毫不犹豫地拒绝招聘这位学生,甚至连面试机会都不会给。

我们前面把教育的过程比作令人费解的魔法。但是教育的魔法与一般的魔术不同:对一般的魔术来说,速度一旦放慢,会立马露馅,观众马上就能明白背后的真相。但是现在,我们以慢动作回顾教育的全过程,看完后还是一头雾水。

第 1 步,我讲授自认为能引发学生思考的话题;

第 2 步,学生对相关话题有一定的理解;

第 3 步,到了见证神奇魔法的时刻!但是,为何不见任何魔法的迹象呢?

第 4 步,学生在管理、银行、销售等领域的就业前景并未获得神奇的提升。

我培养博士生,引领他们成长为经济学教授,整个过程很简单,根本没有什么神奇的魔法发生。他们想和我一样,毕业后当一名经济学教授,而我只需要向他们展示一个经济学教授的日常工作形态即可。但是,绝大多数学生的最终归宿不是象牙塔,不会去担任经济学教授或其他学科的教授。那么,我的课程如何让学生获得更强的就业能力?我教不了陌生的职场知识,而说到大多数学生毕业后从事的工作,我更是一窍不通。象牙塔里绝大多数的教授亦是如此。

小麦 VS 麦麸?

教育与现实世界关联不大,为何回报如此丰厚呢?社会上有一种通俗易懂的说法,叫「小麦/麦麸理论」(Wheat/Chaf Theory),不过信号模型却不认同这套理论。按照小麦/麦麸理论,教育是小麦和麦麸(即小麦的麸皮)的混合体,小麦的回报丰厚,象征着读写、算术、批判性思维、技术培训等知识;麦麸没有价值,象征着历史、拉丁语、体操、法语、诗歌等知识。学校教育的回报之所以丰厚,得益于那些「真正有用的」课程和专业,而不是另外一些「无用的」课程和专业。

小麦/麦麸理论并不能真正解释我们当前面临的教育谜题。「学校课程就像一个大袋子,里面装满了价值巨大的小麦,和没有任何价值的填充物——麦麸,前者代表实用的知识和技能,能为学生进入职场做好准备,而后者则代表毫无价值的知识」,这种说法实际上有太多可商榷之处。有人甚至会抛出过激的言论,称小麦/麦麸理论看似赞美教育,实则充满诋毁。不过,要是这种理论所言属实,那么,我们的教育系统——尽管存在种种缺陷——确实做到了点石(学生)成金(工作者)。

如果我们拿证据来说话,小麦/麦麸的说法有些言过其实,甚至根本站不住脚。诚然,小麦比麦麸更具价值,但麦麸也并非毫无用处。绝大多数专业的录取条件和毕业条件中,均明确要求学生需要积累大量的「麦麸」。所以,「麦麸」所带来的经济回报也相当可观,你不必惊讶这一点。

「小麦、麦麸与课程」。若干研究小组通过高中成绩单来预测学生成年后的收入。最早也是最有影响力的一篇论文发现,如果不考虑学生的既有能力,额外参加数学、外语和工艺美术课程的学习会小幅增加收入,但额外参加英语、社会研究和美术课程会小幅减少收入。然而,经修正能力指标后,额外学习数学课程的收入回报急剧下降。多学一年外语的回报比多学一年数学和科学的回报总和都要大。

后期的研究人员得到了一个普遍的结论,数学的回报比科学大。一组研究人员发现:高中多上一些数学课,可以提高女性大学毕业生的工资;然而,对于男性和受教育程度较低的女性来说,多上数学课的回报尚不明确。据另一个研究小组的报告,经修正能力指标后,参加以下课程可增加学生成年后的收入:代数/几何(收入增加 1.9%)、基础英语(收入增加 1.5%)、英语文学(收入增加 1.5%)、高级英语(收入增加 2.5%)和外语(收入增加 1.6%)。在英国,数学课上取得 A 级成绩的高中生在毕业 6 年后,几乎可以多挣 10%。然而,自然科学的回报不如人文科学或社会科学的回报大。关于中学数学的好处,最乐观的估计是,选修高等数学课的丹麦中学生最终收入增加了 21%,原因在于:选修高等数学课的学生有更大概率被大学录取。当然,这些学生中的一部分人,如果后期没有上大学,那么这段数学学习经历带来的回报甚微,甚至为零。

总的来说,这些结果可能出乎小麦/麦麸理论拥护者的意料。是的,上数学课很可能带来额外的回报,但上自然科学课很可能不会。是的,上英语课或许可以增加未来的收入,但上一门外语课似乎总能带来回报。作为回应,小麦/麦麸理论的忠实拥趸大可宣称物理学是一门「毫无用处」的学科,而法语是一门「真正有用」的学科。不过,这种理论显然被吹过头了,合理的解释是——既然雇主看重文凭,而「麦麸」是拿文凭的必要条件,那么麦麸就有价值。

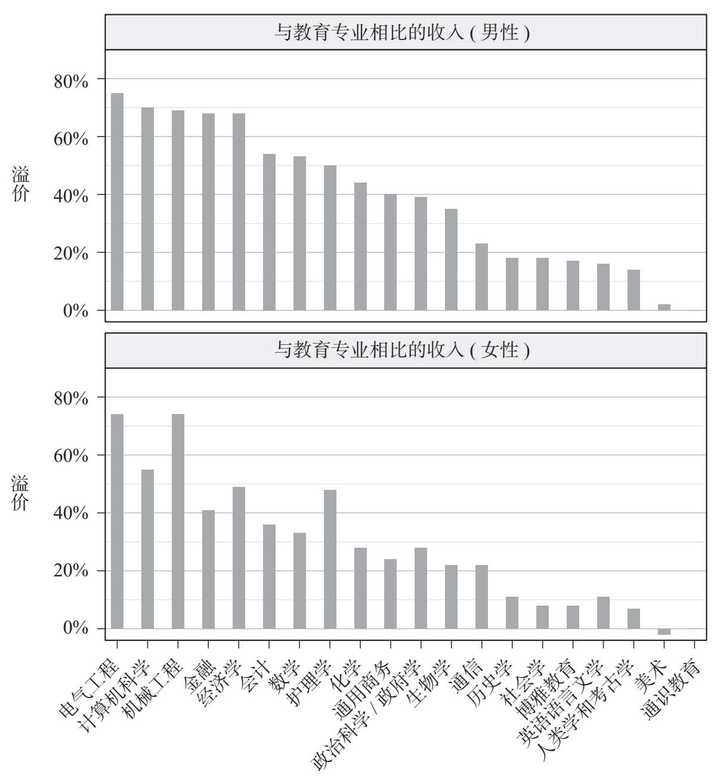

「小麦、麦麸与专业」。小麦/麦麸理论只在一件事上的判断是正确的:专业。工程学专业在教育回报排行榜上名列前茅;商科专业大体处于居中位置;教育类的专业则几乎垫底。一项规模宏大的调查——「美国社区调查」衡量了大学各专业的收入,有些专业的名字甚至你可能闻所未闻。

幸运的是,对于教育专业的学生来说,平均大学溢价很高(见图 3.2)。在「美国社区调查」中,大学毕业生比高中毕业生收入多增 78%。商科是最常见的专业,其教育回报处于中位值。因此,悲观主义者可能会说,「商科专业比教育专业收入多增 40%」;乐观主义者则会同样准确地道出事实,「教育专业比高中毕业生收入多增 27%」。

还是那句话,不要轻信数字。任何过于夸张的溢价(包括教育溢价),一旦经过能力修正,往往会急剧下降。优秀的学生倾向于选择能带来高收入的专业。例如,自然科学专业的学生在 SAT 考试的数学和语文模块,比社会科学和人文专业的学生表现更好。比起教育专业,工程专业的回报看似丰厚,但这仅是因为专业不同吗?为弄清楚真实情况,我们必须对学生的标准化考试成绩、高中成绩、数学背景等进行修正。而当研究者完成这些重要的指标修正后,结果显示,工程专业的收入回报下降近五成。

以工程为例。如果对图 3.2 做一下简单解读,我们发现,如果教育专业的学生转到工程专业,平均收入增加 75%。但是,千万不要忽视这一点:教育专业学生的平均 SAT 分数、高中 GPA 和数学背景比不上工程专业的学生。那么,他们转到工程专业,到底能多挣多少钱呢?据 10 篇不同论文的研究发现,大约在 +25% 到 +60% 之间,平均为 +44%。这些修正后的数据实际上有些夸大了,因为研究者理所当然地认为教育专业的学生具备完成工程课程的能力。在实践中,即使是渴望学习工程学的学生,也常常转到难度没那么大的专业。记得我在加州大学伯克利分校读本科的时候,校园里流行一种T恤,上面写着:要是考试不及格,快去读政治科学。当时的那些工科学生似乎没能读懂其中的幽默。

图 3.2 大学毕业生的收入:各大专业与教育专业相比

资料来源:Altonji,et al. 2012a,p.216.

注:修正最高学历指标后所选专业毕业生的收入情况。观测对象同时具备以下条件:学士及以上学位,每周工作时间大于 34 小时,每年工作时间大于 40 周,年龄介于 23—59 岁之间。原始金额已转换为百分比。

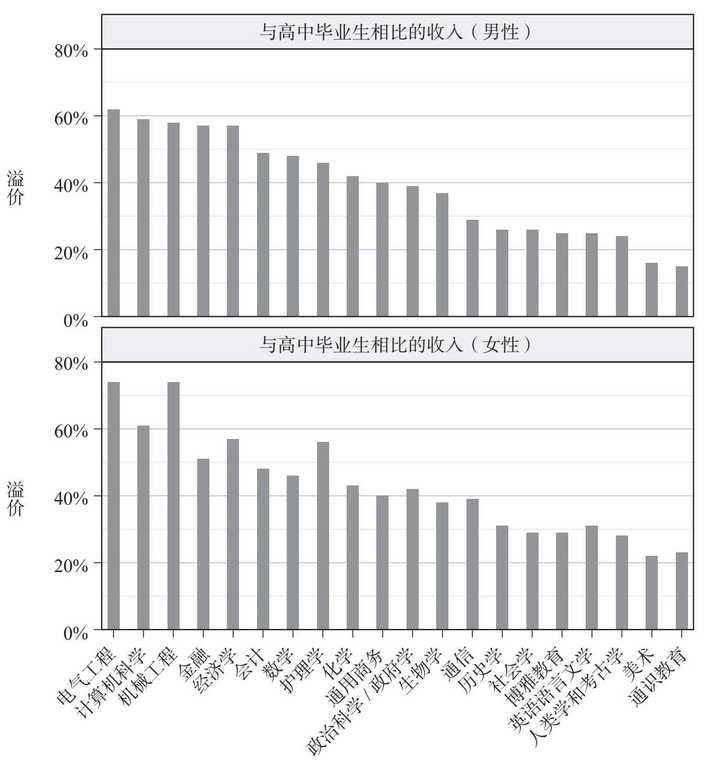

因此,要检验小麦/麦麸理论的合理性,我们不应该把收入回报高的专业与收入回报低的专业进行比较。既然该理论认为,「麦麸」在就业市场上毫无价值,合理的测试方法应该是:将收入回报低的大学专业的毕业生和高中毕业生做比较。图 3.3 显示了不同专业毕业生的收入情况,其中,大学回报的溢价和学生既有能力的主要溢价均已修正。

图 3.3 经能力指标修正后大学毕业生与高中毕业生的收入对比

资料来源:图 3.2 和文本,假设条件。

注:(1) 大学溢价和专业溢价的能力偏差为 45%。

(2) 商科专业男性毕业生获得的回报为男性收入回报均值;商科专业男性毕业生的平均回报为女性收入回报均值。

原始金额已转换为百分比。

如果只盯着收入回报最高的专业,小麦/麦麸理论似乎说得通。不过,要想检测这一理论的适用性,我们必须把目光放在收入回报最低的专业上。情况如何呢?我们看看学生手册,收入回报最低的专业的收入溢价约为 20%,许多不受待见的专业——人类学、考古学、英语、文科、社会学、历史、传播学——居然可以使收入提高 30% 左右。政治科学专业毕业生的收入和商业专业学生大致相当,且均略高于生物学专业毕业生。

经济学专业的毕业生的收入几乎赶上了工程专业的毕业生,在经济学教授看来,这无疑是对小麦/麦麸理论最有力的抨击。我向你保证,作为一名经济学教授,我的教学中几乎没有如何帮学生适应就业市场的环节。我们对学生无比宽容,即使是在加州大学伯克利分校和普林斯顿大学这样的精英大学中亦是如此。坦白地说,我们可以用一句苏联的谚语来解读大多数经济学教授的教学理念:「我们假装教,他们假装学。」经过漫长的 4 年学习生涯,我们的优秀学生只掌握了两项在市场上有用的技能:基本的统计计算与计算现期贴现值。

那么,经济专业的学生要上足足 4 年 8 个学期的课,他们到底学了些什么呢?教师就自己感兴趣的话题讲授一些「皮毛知识」,比如,供给需求问题、数理经济学、经济增长,以及一大堆「实用性」极小的领域知识——宏观经济学、产业组织、劳动经济学、监管、公共选择、经济史。从工作技能的角度来看,经济学学位几乎完全是无用的(对于有志于当经济学教授的学生来说当然有用)。然而,尽管我们没有为经济专业的毕业生的职业生涯做好准备,就业市场对他们的优待不亚于工程专业的毕业生所享受的待遇。

公平地说,经济学专业是小麦/麦麸理论下的「异类」。最赚钱的专业往往是偏职业技能类的,看看专业回报排名,工程专业和计算机科学专业占据领先地位,金融、会计和护理紧随其后。不过,即便学生从「无用专业列表」中随便选择一个专业,无忧无虑地混完 4 年后,也能获得丰厚的回报——比那些说「我不上大学,因为这是浪费时间」的同龄人收入多增 25%。

「小麦、麦麸和不相关现象」。学生从事的工作和大学专业的关联有多大?约 55% 的大学毕业生回答「密切相关」,25% 的称「有一点相关」,20% 的说「不相关」。考虑受访者自尊心作祟的情况——谁愿意承认自己的工作和专业「不相干」呢?调查结果可能会存在一些水分,不过,依然具有一定的参考意义。经调查,同一专业的毕业生中,承认工作与专业不匹配的人收入平均减少 10%—12%。大学专业越重视职业技能,工作与专业不相干的情况就越少。

这些事实符合小麦/麦麸理论,但是,最大的分歧在于:对于职业导向明显的专业来说,如果毕业生找到一份不相干的工作,收入将会锐减,此类情况如果发生在工程与计算机科学专业的毕业生身上,收入降幅达 20% 以上;对于公共卫生专业的毕业生来说,降幅高达 30%,相比之下,对于职业导向不明显的专业毕业生来说,这种情况对于收入的影响几乎为零,比如英语和外语专业,收入只低 1% 左右,哲学和宗教专业甚至可以多赚 20%!要充分利用「有用专业」的优势,你需要一份能充分发挥所学知识的工作。相反,要充分享受「无用专业」的好处,你只需寻找一份要求大学学位的工作就行。因此,无用专业的毕业生的收入回报也是客观的,并非不值一提。在这一事实面前,小麦/麦麸理论不成立。

喜剧演员杰·雷诺可能是小麦/麦麸理论最著名的鼓吹者,他曾经戏称,「在大学里,哲学专业的学生总是研究一些玄乎的问题,比如,拿一个杯子,朝里面倒半杯水,那么杯子是半满状态还是半空状态呢?学这些东西有什么用?只能为以后当服务员倒水做一点准备吧」。雷诺所说并非一无是处:哲学的确是一个回报率很低的专业,而且,有些哲学专业的毕业生确实在做服务员。不过,从统计学上讲,雷诺有些言过其实了。哲学学士的平均收入几乎比与他们能力相当但没上过大学的员工高出 30%。学位也许不能帮助你把工作做得更好,但仍然可以帮助你得到一份更好的工作。诚然,哲学专业并没有教什么使用技能,不过,只要拿到学位,回报肯定比没读过大学的人强。