问题描述

很多中国人对中国学生数学好这件事情非常自豪。可是我就有一点疑惑,中国高中以及高考涉及到的数学知识,到底有多少是你真的以后在工作中会用到的?即使是用到了一部分,那么剩下来没用到的那部分学的不就浪费了?而且很多人数学好不意味着数学研究方面能够领先。因为众所周知,数学成果都是由最顶尖的数学家推动的,极其依靠天赋。而即使大多数中国学生数学平均水平比同期外国学生好,不意味着有潜力成为顶尖数学家的人比外国多。

很多人可能此时会反驳我说数学应用范围很广,在很多工作中都需要数学。可是那些工作需要的数学大不相同。比如从事会计需要的数学知识和从事物理需要的数学知识可能是两种完全不同的类别。那么为什么不能细分数学,把数学拆成比如低数中数高数,然后让学生学他们以后理想工作或者专业所需要的数学类别。而不是眉毛胡子一把抓,让学生学一大堆他们不需要的数学知识。高考既然把数学列为必修,那么就应该意味着每个人都会用到它,那么如果那么多的人花时间精力学了很多他们完全用不到,或者很大一部分用不到的知识,那么不是浪费学习精力和资源吗?

我的评价是看看 @勇敢的小火花 写的《现在,“拴”是比“卷”更大的教育问题》,且不论中国高中的数学课本中有多少用处不大的基础知识点,那些纯粹为区分度服务的题型知识,才是中国高中生的主要学习内容。

我直接摘录他文章中的相关片段:

2.高中教育和高考的根本性变化

过去,高考主要考查“高中课本知识”;而现在,虽然课本知识仍然是基础,但高考已经变成了考查“各种复杂题型”。

高中教育有一个反常识的事实:最近20到30年,高中课本的知识不仅没有明显增加,很多方面反而减少了。并且知识也没有变难,反而有一些难学的知识(比如反三角函数、牛顿-莱布尼茨公式)被删除了。

删除的原因很简单:学生学不会;很多老师自己也搞不懂,更别提教学生了。也就是说,很多老师的水平,其实不如课本。所以,为了降低教学难度,自然要把课本改简单一些。

与此同时,随着一届届大学生毕业后去当老师,高中教师的整体水平也在提高,结果达成了双向奔赴。到了2020年左右,高中教育达到了一个临界点:教师的整体水平终于超过了课本水平。换句话说,大部分老师终于能教明白课本上的知识了。那些自己看不懂课本、只会念网上找的ppt的老师,虽然还是很多,但终于是少数了。

然而,课本变简单了,高考却越来越难。如果你去微信搜一下80年代的高考题,会惊讶地发现,考查内容非常之简单、基础。即使是00年代和10年代初的高考题,难度也只是略高于课本练习题。但时至今日,只会课本知识的学生,在高考数学中怕是连50分都拿不到。

高考变难不是因为课本知识变难,而纯粹是因为学生水平提高了。集中在重点中学的少数优秀师生,水平早已超出课本。为了让高考保持区分度、避免出现大面积满分,高考必须跟随水平最高的这一批师生,去不断提升难度。

这一趋势发展至今,从根本上改变了高考的性质:高考的重点,已经不再是课本基础知识,而是一系列复杂题型。这些题型虽然以课本为基础,但难度远远超出了课本。

题型的前世今生(下)题型知识的爆炸性增长

3.大部分高中生眼里的高中

在此基础上,思考一下:对那些考不上公办本科的学生(占高中生的60%左右)来说,高中学习到底意味着什么?

我的答案是:在任何时代,高考所需的大部分知识,他们都无法掌握。

但是不管怎么讲,老师都得教。在过去,课本内容就是高考内容,你必须得教。而今天,只教课本内容,学生甚至连练习册都写不了。所以,老师必须教课本之外的题型。

同样的道理,现在的作业难度也远超课本。十几年前,作业可能只是课本上的习题;而现在,作业的难度早已不是普通学生能应付的。他们学会课本就已经要竭尽全力了,但费了很大心思学会点东西之后,作业题还是写不出来几道。结果是,大部分学生陷入了一个无解的困境:

如果他们把所有时间都用来学课本基础知识,虽然能学会一些,但是没用,因为高考题太难,只会基础知识根本做不出来。

如果他们分出一部分时间学题型,结果可能更糟,因为题型比基础知识难得多,他们甚至学得更少。

实际情况比这还要糟糕:学生无法选择自己的练习材料,他们的练习题要么是学校统一采购的教辅,要么是学校自己组织编写的。但无论哪种,练习题的难度都是根据学校里优秀学生的水平设置的。对大部分学生来说,这些题太难了——既不是容易理解的基础知识,也不是通过反复练习就能掌握的题型,而是他们死活都学不会的高难度题目。

大多数学生把大量时间花在了根本学不会的东西上,但他们自己并没有意识到这一点。他们只是觉得上课听不懂、作业也不会写,偶尔写对了几道也是蒙的。而这种无解的学习状态,会伴随他们整整三年。

所以,尽管高中生的生活非常辛苦,但大部分人其实并没有学会多少东西。这并不是因为他们不努力,而是因为当前的高考对学生的要求实在太高了,高到大部分学生无论如何都无法达到。他们上课听不懂、作业不会写,即使想学也不知道该干什么,事实上他们也确实干不了什么。他们的大部分学习时间,实际上都没有任何效果。他们不是“卷”了三年,而是单纯被“拴”在学校里,浪费了三年。

所以,有意义吗?如果你说的意义就是为了高考,那确实有一点,但不多。

那怎么才能更有意义呢?我认为这需要将数学和实际用途结合起来。毕竟不是每个人将来都要像陶哲轩那样,去做数学研究,而是在工程中应用数学。比如我是算法工程师,我平时用到的数学就是微积分、线性代数和概率统计。之前学计算机的传统算法,用到的是离散数学里面的集合论和图论。选修密码学的时候,学过一点抽象代数(群论)。其他工科专业我没学过,所以就不太清楚了,知道的朋友可以来补充一下。

Math Academy 他们就有专门为做机器学习而设计的数学基础课程,我之前在 B 站录播过我的重学过程,感兴趣的朋友可以看看:

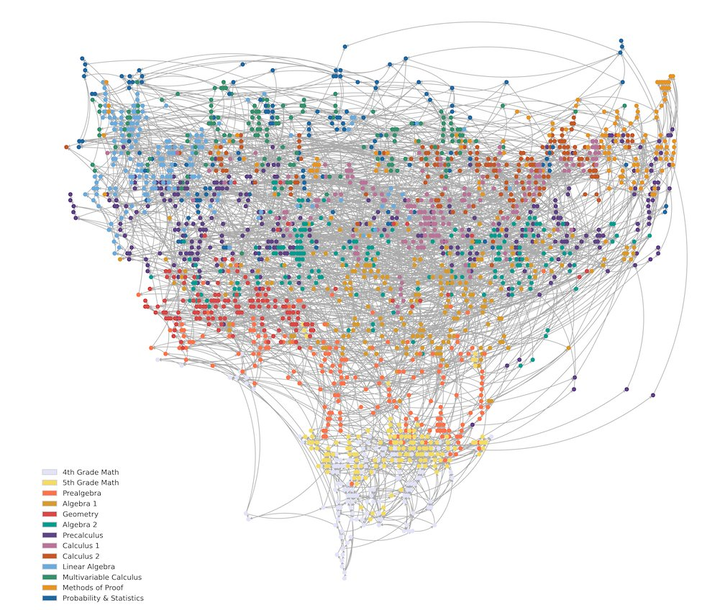

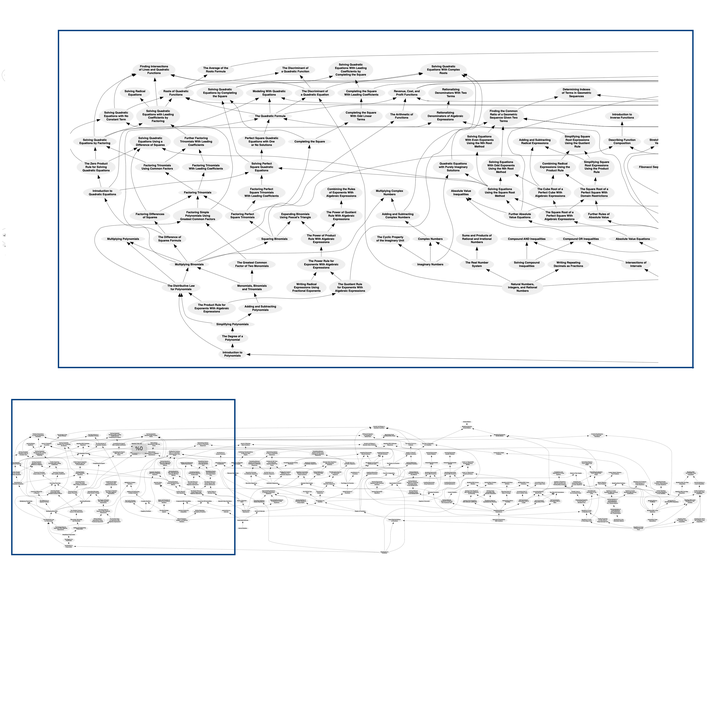

[Math Academy] 重学机器学习数学基础数学这个学科的特点就是,知识之间的前置关系是比较明确的,为任何一个特定目标而学习数学,都可以设计出一条最短路径,只把时间花在有关的知识点上。我认为在这基础上,以更好地使用数学来创造实用价值为目标来学习数学,要比通过考试而卷那些刁钻古怪的题型,要有意义的多。

更多关于技术驱动的数学教育,请见我们汉化组的这个专栏:

The Math Academy Way