把学习知识本身当作上大学的唯一意义,才是从开始就搞错了。

听教授在台上念 PPT ,效率真的比我们自己看书、看全世界的公开课、做名校的大项目要高吗?更何况,大学里教的大部分理论知识,在大部分学生毕业后的工作中可能根本就用不上。

所以,你不应该去上大学浪费自己的四年时间还有精力和学费,对吗?

恰恰相反,这是错误的。哪怕在学习知识和技能上,去大学的确是浪费时间,但上大学的意义并不在此。上大学的真正意义在于拿到那张文凭,向你未来的老板证明三件事:你智力正常,很有毅力,且服从主流社会规则。

这可不是我现编的论点,而是诺贝尔经济学奖得主 Michael Spence 所提出的教育信号模型的结论。在大学不断扩招的当下,高等教育已经逐渐沦为一场「信号游戏」。下面我用一个简化的例子来说明这场信号游戏的玩法:

牛马市场的战争迷雾

想象你是老板,要招牛马。牛马市场上有两种牛马:「优质牛马」和「普通牛马」,数量差不多各占一半。

- 一个「优质牛马」可能干活效率高,或者愿意多加班,还很服从指示,能为你创造 2 万元的价值。

- 一个「普通牛马」可能工作效率低,或者上班爱摸鱼,可能不太听话,只能创造 1 万元的价值。

问题来了,隔着一张简历和半小时面试,你根本分不清谁是谁。怎么办?你只能给出一个「平均工资」: (2 万 + 1 万) / 2 = 1 万 5 千元

昂贵的「信号发射器」

这时候,「大学」出现了。它就像一个信号发射器,但启动它的成本,因牛马而异。

- 对「优质牛马」来说,他们更聪明、更自律、更服从,所以获得大学文凭的综合成本(时间、精力、学费)只要 6 千元。

- 对「普通牛马」来说,这一切都更吃力,所以成本高达 1 万 2 千元。

核心设定: 在这个游戏里,我们假设大学本身不增加任何生产力,它唯一的用处就是区分牛马。

游戏如何走向均衡?

作为老板,你很快就发现了一个规律:好像来应聘的有文凭的都更厉害。于是你决定改变招聘策略:

- 有大学文凭的,我默认你是优质牛马,工资开 2 万元。

- 没有大学文凭的,我默认你是普通牛马,工资只给 1 万元。

现在,我们来看两类牛马的选择:

- 优质牛马的计算:

- 去上大学:挣 2 万 - 成本 6 千 = 净赚 1 万 4 千元。

- 不去上大学:只能拿 1 万元。

- 他的选择: 果断去上大学。

- 普通牛马的计算:

- 去上大学:挣 2 万 - 成本 1 万 2 千 = 净赚 8 千元。

- 不去上大学:直接就能拿 1 万元。

- 他的选择: 上大学是亏本买卖,当然不去。

你看,一个稳定的局面形成了:优质牛马都跑去上大学,普通牛马都选择直接工作。老板的策略也得到了验证,这场信号游戏就这么运转起来了。

游戏的「陷阱」

注意,最有趣的部分来了。回头看,你会发现一个奇怪的结论:

- 在信号游戏中,优质牛马净赚 1 万 4,普通牛马净赚 1 万。

- 但如果压根就没有大学这个东西呢?所有牛马都拿平均工资 1 万 5。

这意味着,普通牛马在没有大学的世界里,本可以过得更好(1 万 5 > 1 万)。而优质牛马为了证明自己,付出了 6 千的成本,最终到手的钱(1 万 4)甚至比一开始的平均工资(1 万 5)还要少!

那为什么优质牛马还要主动玩这个游戏?

因为这是一个「囚徒困境」。只要有一个优质牛马想「秀」出自己,跑去上大学拿到了 2 万的工资,老板们就会立刻注意到。那么,剩下没上大学的牛马池里,「普通牛马」的比例就变高了,他们的平均价值就会从 1 万 5 向 1 万滑落。

于是,其他优质牛马为了不被「拉下水」,只能被迫跟进,也去上大学。最终,所有优质牛马都被卷入了这场信号竞赛,谁也无法单方面退出。

这就是教育信号模型的残酷之处:它解释了为什么即使大学教育的内容价值存疑,文凭的价值却依然如此之高。它不是一张学习证明,而是一张昂贵的「能力」入场券。

疯狂的「军备竞赛」

正当所有人都默认了这套游戏规则时,一个最大的变量出现了:高校扩招。

一夜之间,大学的门槛变低了。这意味着,获取「大学文凭」这个信号的成本,对所有牛马来说都大幅下降了。

我们再来算算「普通牛马」的那笔账。以前他需要付出 1 万 2 的昂贵成本,现在可能只需要 9 千就够了。这时他会发现:

- 花 9 千成本,去竞争那个 2 万的工资,净赚 1 万 1 千元!

- 这比他直接工作拿 1 万元,要划算多了!

于是,大量的「普通牛马」也开始涌入大学。

现在,轮到老板们头疼了。他们看着满大街的大学毕业生,彻底无法分辨谁才是真正的优质牛马。以前「大学文凭 ≈ 优质牛马」这个等式,彻底失效了。信号失灵了!

结果就是,本科学历这个信号,迅速「通货膨胀」,贬值了。

那么,真正的优质牛马怎么办?他们好不容易才把自己和别的牛马区分开,现在又被淹没在了牛马海里。为了再次脱颖而出,他们别无选择,只能开启下一轮更残酷、更昂贵的信号游戏——学历的「军备竞赛」。

- 当本科学历不够用时,他们就去考研。

- 当硕士学历也开始普及,他们就去读博士,或者去申请「985/211」这样的名校。

- 当国内名校的信号也不够强时,他们就去留学,去常春藤,去 G5。

你看,高校扩招并没有终结这场信号游戏,它只是让游戏的入场券变得不值钱,然后残酷地开启了一个新篇章。每个牛马,都被迫投入更多的时间、金钱和精力,去赢得这场不断升级的竞赛,仅仅是为了向世界证明:「我,真的不一样。」

就业冰河期

前面的剧情,都发生在一个大前提下:经济在增长,就业市场的「坑」还够用。

现在,终极挑战来了:经济下行,就业市场进入冰河期。企业不再扩张,甚至开始收缩,职位被大量削减。但与此同时,扩招后毕业的大学生数量,却达到了历史顶峰。

供给(毕业牛马)史无前例地过剩,而需求(工作岗位)史无前例地萎缩。这一下,信号游戏的规则被彻底改写了。

1. 信号不再是「入场券」,而是「生存权」

在过去,一个好信号(比如名校硕士)是帮你拿到好工作的「入场券」。但在冰河期,由于每个岗位都有成百上千的合格牛马竞争,这个信号变成了你简历不被扔进碎纸机的唯一「生存凭证」。

老板们根本没时间去看你有什么独特的才华和潜力。他们唯一能做的,就是用最简单、最粗暴的信号来进行「海选过滤」:

- 「不是 985 的简历,直接筛掉。」

- 「没有大厂实习经历的,直接筛掉。」

- 「GPA 不到 3.8 的,直接筛掉。」

这场游戏从「比谁更优秀」,退化成了「比谁的硬伤更少」。你的任何一个信号短板,都可能让你瞬间出局。

2. 信号的「边际效益」趋近于零

对于优质牛马来说,情况也变得无比艰难。他们被迫参与的「军备竞赛」已经到了极致的内卷。

你以为 985 硕士就够了?对不起,你的竞争者是常春藤的硕士。 你以为有大厂实习就稳了?对不起,你的竞争者手握三份大厂实习,还有一篇顶会论文。

所有人都被迫疯狂地「堆砌信号」,把所有能拿到的证书、实习、奖项全部堆在自己身上。但因为好工作实在太少,你付出的巨大成本,可能换不来任何优势,仅仅是让你和其他同样优秀的人站在了同一起跑线上,去争夺那个渺茫的机会。

付出的成本越来越高,预期的回报却越来越低。信号的价值,在残酷的竞争中被稀释到几乎为零。

3. 「伪信号」与「逆向选择」的出现

当正常的信号无法让你胜出时,一些牛马开始寻求捷径。比如,花钱买一段无关痛痒的实习经历,或者找代笔写一份天花乱坠的简历。这些「伪信号」进一步污染了整个信号池。

这导致老板们更加不信任求职者,只能更加依赖那些最难伪造的硬核信号,比如「第一学历」——你高考那一锤子买卖的成绩。这甚至导致了某种「逆向选择」:一个能力很强但高考失误的普通本科生,可能在简历关就输给了一个能力平平但在名校「混」了四年的毕业生。

终局:游戏的惩罚

至此,信号游戏走到了它的终章。它不再是一场为了更好分配资源的理性博弈,而演变成了一场消耗巨大社会财富和个人心力的「生存逃杀」。

在这场冰冷的终局里,获胜不再带来巨大的喜悦,而仅仅是劫后余生的喘息。而对大多数玩家来说,当他们耗尽了青春、金钱和热情,堆砌了一身昂贵的「信号」之后,却发现游戏已经结束,场上根本没有留给他们的位置。

当信号淹没一切时,信号本身,就成了对所有玩家的最终审判。

相关知识库

教育的信号传递模型附录

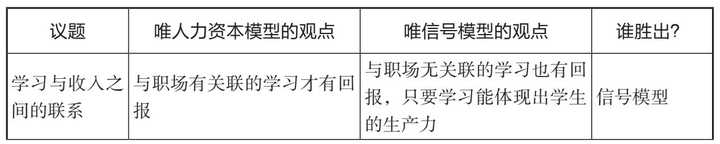

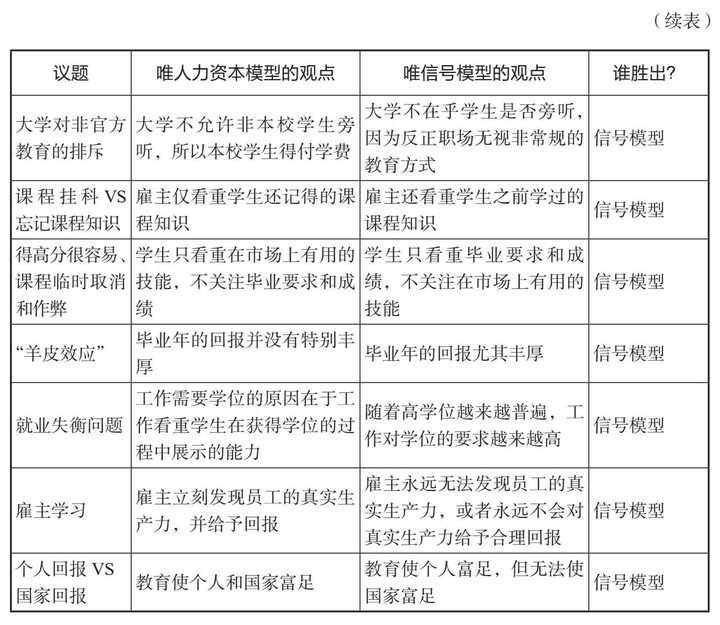

关于教育的人力资本理论和信号传递理论的对比:

推荐书籍: