注意:这是本系列文章的第一部分,总结了我在提升决策与思维能力方面的心得体会。在此之前我们已在 Commonplace 博客上探讨过许多想法。本次创作的动机是想要分享我的一个发现:「心智模型」的价值,取决于它在多大程度上是可付诸实践的。

本系列针对我在《心智模型的谬误》一文中所提出的批评,提供了一个建设性的替代方案。那篇文章的主要批评对象是 Farnam Street 博客。Farnam Street 的 Shane Parrish 读到我的批评后联系了我,并邀请我加入他的私密讨论组。因此,本系列文章最初是在 Farnam Street 学习社区中撰写并发表的。

问题的提出

1994 年,查理·芒格(Charlie Munger)在南加州大学商学院发表了一篇著名的演讲,题为《普世智慧的基本原理》[1]。芒格在演讲中主张:你应该从众多学科中学习大量的心智模型,并以此为你的决策过程提供背景信息、增添多元视角。芒格断言,这种实践方法将引导人们走向智慧。而他本人也正是凭此在投资和人生中取得了巨大的成功。

自芒格那场演讲以来的数年间,专注于此类主题的励志书籍和博客如雨后春笋般涌现。其核心理念是,如果你能从五花八门的领域中总结出大量的心智模型,你就可以利用这份清单来「提升」你的思维能力。在这类博客中,最受欢迎的当属 Shane Parrish 的 Farnam Street,他是第一个注意到这种方法,并率先就此展开广泛论述的人。

然而,我对这种方法有一个疑问。我认为芒格开出的这剂「药方」并不具备严格的可操作性。或者换句话说:我把它付诸实践了,但似乎并未让我变得更强。

我猜有此困惑的并非我一人。单是在 Farnam Street 的学习社区里,我就见过不止一个人发帖询问应如何将心智模型付诸实践。而至今我所看到的答案,都未能尽如人意。

我这么说并无不敬之意。五年前,当我初听芒格的演讲时,我认为这是由一位全球顶尖投资人提出的非凡方法,理应设法学习他所谈及的这套新思路。

然而,采纳芒格的建议——广泛阅读,并从物理、化学、生物和心理学中汲取基本原理——并没能让我在追求个人目标时取得实质性的进步。(我的计算机科学学位要求我们修几门基础科学课——大一水平的化学、物理或生物——我们对这些课都深恶痛绝——所以,我不需要刻意去获取那些领域的模型,只需在心理学方面多下些功夫阅读即可。)

讲到这里,就有人要说了:「心智模型是看待世界的方式,我不认为这东西真能练习。」我对此观点嗤之以鼻,这样想未免太过绝对,不亚于海洋排斥倾覆油轮泄漏的原油。屏幕前的你可能也认为心智模型是一种自我提升的方法。所以你花时间钻研心智模型,希望在决策和生活中更有效率。

怀着这个目标,想象一下你现在是一名职业篮球教练,队里有位 NBA 球员对你说:「哦,我认为技术只是一种看待世界的方式,我不觉得这能靠练习掌握。」你会怎么做?

你会炒了他,就这么简单。

若不经过严格的检验,你又怎能确定自己的心智模型是正确的呢?

我相信,只有通过实践才能真正理解一件事物,这就好比在教科书上读到一个数学工具,与用它来解决一道数学题,是两种完全不同层次的理解。同样,倘若缺乏实践的反馈闭环,那么妄言「心智模型是看待世界的方式,能借此发现世界的真实运作规律」便显得偏颇。若不经过严格的检验,你又怎能确定自己的心智模型是正确的呢?

因此,我认为对于其中的争议,有两种可能的解释。我尚不确定哪一种才是对的。

第一种是,或许芒格当时讲话的对象并不是我。他不是在对初级或中级实践者讲话。他或许是假定,他传授普世智慧的对象(提醒一下,是南加州大学商学院的学生)未来会通过常规的技能叠加方式成为各自领域的专家,一旦他们技艺精湛,芒格相信「拥有一个多元的心智模型网格」将赋予他们一种优势,他本人正是凭借这一优势在商界叱诧风云。换言之,我不认为芒格推荐《普世智慧的基本原理》是作为一条精通之路。我认为,这是他给那些已经通过常规路径精通某一领域之人的额外建议。

第二种解释是,或许芒格的建议更适用于投资和金融领域。在我看来,投资者在工作中必须运用多种模型,这一点合情合理;芒格本人就在最初的演讲中详细阐述了「选股的艺术是普世智慧基本原理的一个分支」。为了选出好的投资标的,你很可能需要大量的模型来理解不同市场中的多元业务、主导其外部环境的经济基本面、评估领导层的管理原则、洞察消费者心理等等。关于这一论点,可以参见 Scott Page 的相关文章。

投资者比我们其他人还多一个优势:他们的领域能提供良好的反馈闭环,因为业绩的定义非常明确。假以时日,你便知晓自己是否选对了股票,因为衡量业绩相对容易(相比之下,管理、教学或计算机编程等领域则要混乱得多)。正如我在第四部分中所发现的那样,这是不正确的。

这似乎也解释了为何 Farnam Street 在金融界读者甚众。

那么,为了更进一步决断。让我们来思考一下以上两种解释的引申义。

如果你是投资者或金融专家,你很可能会从 Farnam Street 的方法中受益——为掌握心智模型而广泛阅读,不断充实你评估投资机会的「透镜」工具箱。你工作的性质会让你有机会检验模型的正确性,因为金融业能提供紧密的反馈闭环。

但如果你和我一样,并从事非金融行业,那么你就需要一种不同的方法。

我的背景是软件开发和管理,目标是创办自己的企业。我知道,对心智模型和自我提升感兴趣的并不只有投资者,还包括教师、作家、设计师、数据科学家等等。

本框架正是为这第二类人群准备的。

稍作引申:认识论的设定

在本系列的后续文章中,我会就此话题作更详细的讨论,但现在我们有必要花点时间,浅谈一下我们这个框架中的认识论评估。

「认识论评估」只是一个比较空泛的说法,意思就是「你怎么知道这是真的?」我们之所以要讨论这个,是因为在接下来的段落中,我将提出一系列论断(实际上,我在前面已经提出了一些)——而我们需要在一个评估基础上达成共识。换句话说,为了做到严谨,我们需要一个经得起检验的框架。

在科学领域,「真理」的定义是由一群哲学家在一个被称为科学哲学的知识分支中阐明的。评估科学主张的方法众所周知:你明白真理总是有条件的,你只能证伪,却永远无法真正「证实」。对于当代科学,你知道该问这样的问题:「这项研究的统计功效如何?」「关于这个主题有元分析吗?」如果都没有,则问:「有相关的双盲研究吗?」并且,你会因为 p-hacking(p 值篡改)的风险而小心翼翼,避免相信单一的小样本研究。(若想更深入、更严谨地了解零假设显著性检验的问题,我推荐 gwern 在 LessWrong 网站上那篇精彩的总结)。

但也存在其他形式的知识。例如,你想学防身术,会去找一位武术师傅,而非武术科学家。纳西姆·尼古拉斯·塔勒布(Nicholas Nassem Taleb)就曾提到这类知识,比如他说,若想做出更美味的鹰嘴豆泥,你应该求教于厨师,而非食品科学家。古希腊人称这种知识为「techne」,即技艺或手艺。我称之为「实践」。

我们必须厘清这两者的区别,因为聪明人时常将科学与实践的知识标准混为一谈。例如,经济学家罗宾·汉森(Robin Hanson)就是用科学标准去衡量瑞·达利欧(Ray Dalio)的《原则》一书的。他认为这本书充满瑕疵。但一位实践者却能从达利欧的《原则》中挖掘出可行的技巧,并应用到自己的生活中,取得显著成效。

我将会就这个话题写一篇更详尽的论述,但眼下,我想聚焦于两条原则。

第一条——也可能是最重要的一条——原则是「以现实为师」。也就是说——假如你对某项技术抱有某种期望却未能实现——那么,要么是这项技术本身有问题,要么是它不适用于你的具体情境,要么是你的执行方式不当,要么是你的期望出了错。

然而,从实践的角度看,现实这位老师比书本上的文字或实践者的指导要更加强硬。行不通就是行不通。或许你还没准备好,或许它不适合你。那就去试试别的。

当然,你不应该轻易否定前人的经验——前提是这些方法已被证明对他们本人有效。举个例子,如果像安迪·格鲁夫(Andy Grove)在英特尔使用的某项技术在你的组织里根本行不通,那么不妨去探究为什么这项技术在他的组织里能奏效,并在你的组织因地制宜。

第二条原则由第一条衍生而来。在实践领域,我们应当关注真正的实践者。因为他们的方法都经过了现实的检验。

这条原则在瑞·达利欧的书中被正式定义为可信度指标。这很有道理,因为你的确需要一个过滤器来筛选建议,对达利欧而言,这意味着要更重视那些在特定领域里值得信赖的人。也就是说,你应该根据他们实际取得的成就来评判他们,同时要记住,对他们有效的方法未必对你有效,因为你们的个人情况或所处环境存在潜在差异。

一个更深层次的推论是,如果你告诉我某件事是你亲历过的——我会格外留意!即便你尚未达到达利欧可信度指标所要求的标准(即,在你的领域至少取得三次成功 + 对你的方法有可靠的解释),我依然会如此。因为你已在自己的生活中检验过它,这意味着你已经做到了以现实为师。

举个更具体的例子。网上有许多关于刻意练习的励志博文,但有一个快速筛选其有效性的方法:浏览文章,寻找作者是否真的尝试过将刻意练习付诸实践的线索。如果他们没试过,那你应该忽略这篇文章。如果他们试过,那么请仔细阅读。

为一项非结构化的技能创建一套刻意练习方案是极其、极其困难的——就连安德斯·埃里克森(Anders Ericsson)本人都承认,他不知道如何将刻意练习应用于解决填字游戏和跳民间舞这类技能。那些从未真正尝试过的励志「大师」们不会告诉你这有多难——在某些情况下几乎不可能——因为他们自己就没做过。因此,你从他们那里得不到多少价值。

总结本节:这套方法是否不如科学方法严谨?是的,绝对如此。当科学已有定论时,实践者的知识应当让位。但这不意味着实践者的知识毫无用处,也不意味着我们不能以严谨的态度去评估它。

框架

这里不做过多解释,我的框架如下:

- 运用明智的试错法来解决问题。这包含两种子方法:第一,借鉴工具理性领域的知识,提升试错效率。第二,运用一种我称之为「技能提取」的元技能,从你所在领域的实践者身上提炼方法。

- 同时运用两种公认的建立专业技能的方法(刻意练习和感知暴露)来构建技能,以应对更困难的问题。

- 定期尝试将你在上述步骤中所学的经验,提炼总结为明确的心智模型。

当然,若没有一个框架——即一个用以组织这些概念并解释其运作原理的结构——这一切都将毫无意义。因此,在接下来的几篇文章中,我将探讨:

- 为什么我们应将理性研究作为构建「心智模型实践框架」的起点 (t)

- 工具理性如何教我们减少成功所需的试错周期 (t)

- 如何衡量你的决策能力是否正在提升 (t)

- 实践的认识论基础 (wip)

- 工具理性与建立专业技能之间的关系

- 如何应用「技能提取」,并附上实例解析 (t)

- 如何真正地运用刻意练习,附带注意事项、笔记、思考和参考文献 (wip)

- 如何运用感知暴露来辅助学习 (wip)

- 如何从实践中提炼出心智模型 (t)

我将上述已通过实践检验、或论点相当成熟的主题标记为 (t)。而那些在我生活中仍在探索中、或其深层含义我仍在思考的主题,则标记为 (wip)。例如,我的写作能力相当不错,但这是我用十年时间磨练出来的,并非通过严谨的刻意练习过程。后来,我通过类似刻意练习的方法(在腐败、欠发达的东南亚国家,用了三年时间管理工程办公室)使自己的管理能力大有长进,但其严谨程度尚未达到理想状态(也就是我将要写到的那种)。同样,我直到最近才了解到感知暴露,并开始将其应用于我的生活。这些方法的成效如何,尚需数年方能知晓。

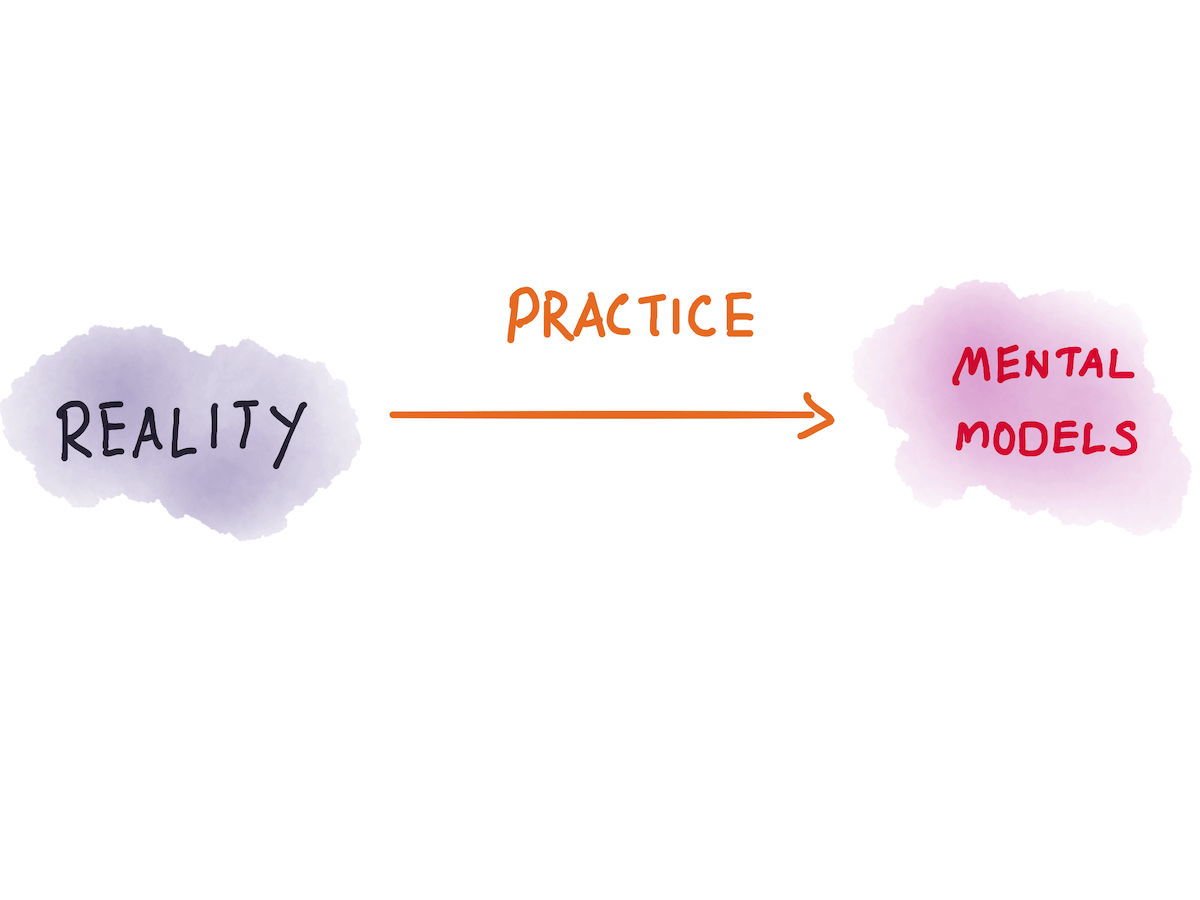

我的方法可以简要地概括为:我相信,源于实践的经验,能塑造出真正可用的心智模型。

(敏锐的读者会发现,这正是达利欧《原则》一书的核心所在,嘿嘿。)

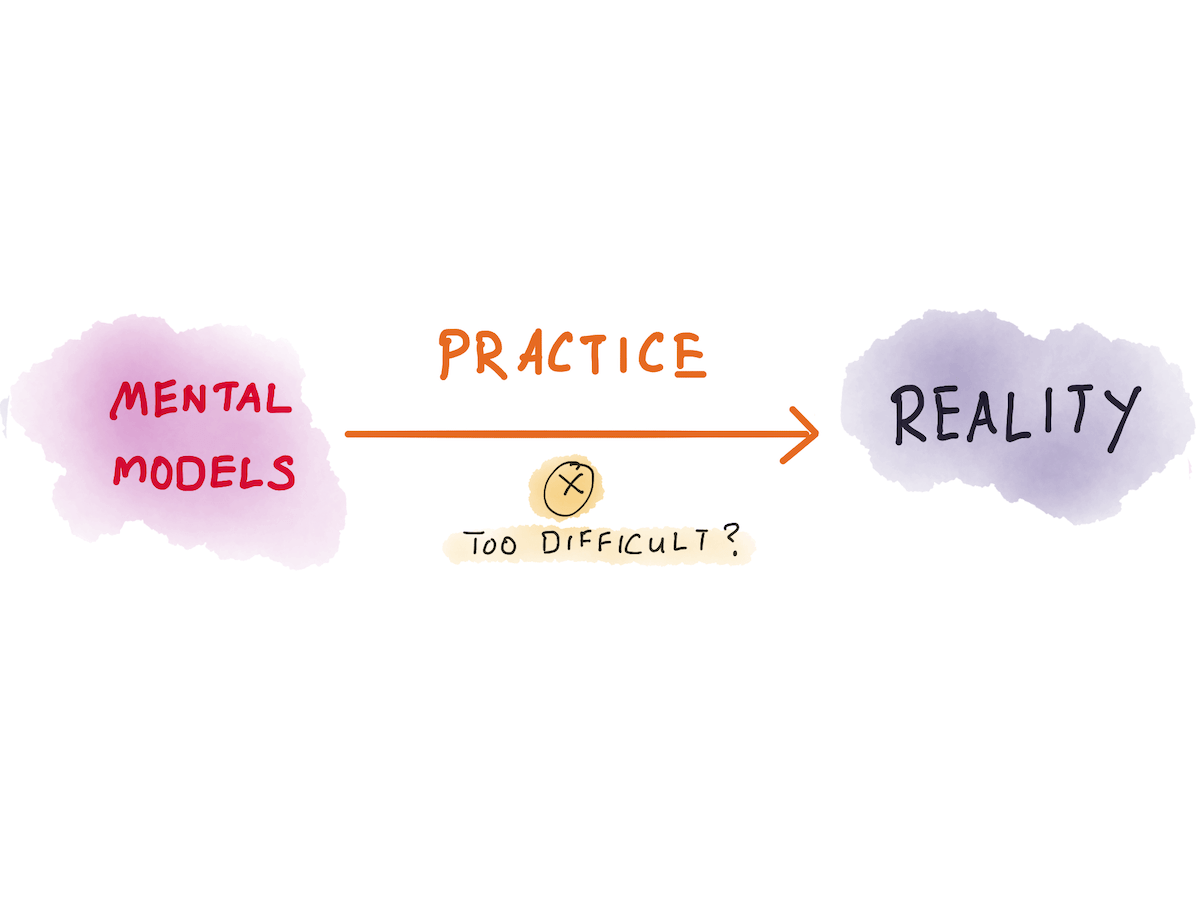

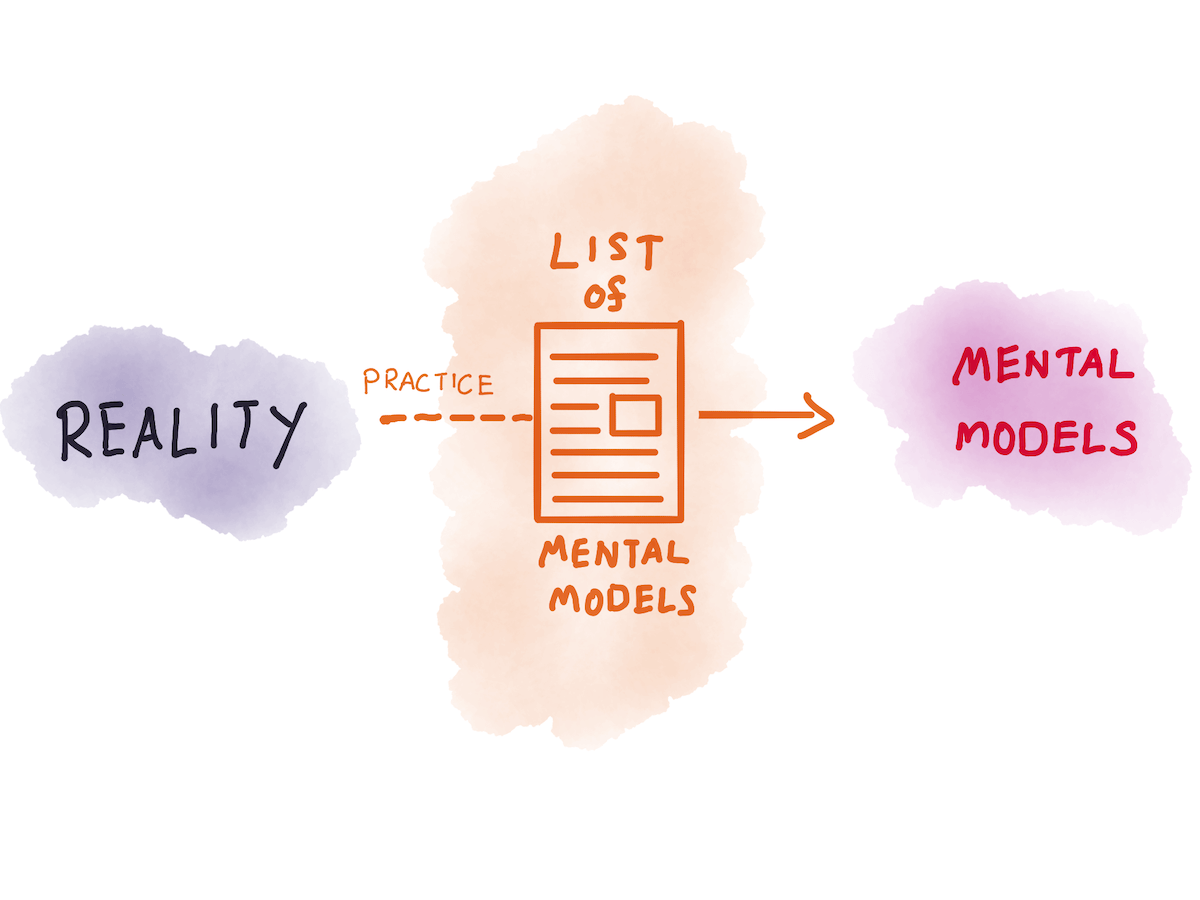

如果将上图反过来看,敏锐的读者也会发现,我并不同意 Shane 的那种反向方法,即拿一份心智模型清单,试图将其套用到现实中。我认为对于金融领域以外的实践者而言,这种方法效率太低——尽管我承认,这并非一个非常有力的论断。

然而,我坦然承认,利用 FS 的心智模型清单,为你在实践中可能留意到的模式提供一个框架,确实有其可取之处。在这种情况下,阅读他人的心智模型,或从其他领域寻找新模型,偶尔会得到一段文字描述,恰好捕捉到你实践中某些已察觉的模式或直觉。这个借来的模型,便能赋予你能力,去文献中检索类似论述,或为你提供语言,来描述你在实践中所观察到的现象。

我确信,在阅读 Shane 的文章时,我有过这样的体验——尽管,说实话,次数寥寥。

在第二部分,我们将探讨理性研究这一领域,以及我们能从该知识体系的研究成果中学到什么。

前往第二部分:理性导论[2]。

查理·芒格的照片由 Nick Webb 拍摄。

Thoughts Memo 汉化组译制

感谢主要译者 gemini-2.5-pro,校对 Horla lu、Jarrett Ye

作者:Cedric Chin

原文:Mental Models: Munger's Speech - Commoncog

初版于 2018 年 12 月 24 日,最新更新于 2022 年 7 月 21 日。

参考

1. 《论基本的、普世的智慧,及其与投资管理和商业的关系》 https://www.bilibili.com/video/BV1aK411Y7Ha/2. 将心智模型付诸实践(二):理性导论 ./1969405487754739808.html