相关阅读: 伪装的问题, 词语中的隐含推论, 解构问题的本质, 关于借口的八项简析

当今盛行的治疗理念推崇治愈而轻视判断,反映了自由主义倾向于将犯罪和其他问题行为归因于社会或生物因素。这种观点虽然免除了个人责任,但同时也剥夺了个人的人格特质和道德尊严

——George Will, townhall.com

Sandy 是一位病态肥胖的女性,正在寻求建议。

她的丈夫对她毫无同情心,直言不讳地告诉她显然需要停止像猪一样吃东西,还带着讽刺意味地问她偶尔去健身房难道会要了她的命?

她的医生则告诉她肥胖主要是由基因决定的,并建议她服用减肥药奥利司他,同时建议她咨询外科医生讨论胃旁路手术的可能性。

她的姐姐告诉她,肥胖完全是一种可以接受的生活方式选择,而对肥胖者的歧视,就如同种族歧视一样,不过是社会用来压制她的一种手段。

当她把每个人的观点转述给其他人时,局面顿时变得火药味十足。

她的丈夫指责医生和姐姐用一些听起来很舒服的漂亮话,为她开脱了个人责任,这最终只会妨碍她培养真正开始严格节食所需的意志力。

她的医生指责丈夫对肥胖的真正病因和最有效的治疗方法一无所知,同时也批评她的姐姐,认为她的行为等同于为一种危险的健康风险开绿灯,这种风险可能最终导致 Sandy 住院,甚至丧命。

她的姐姐指责丈夫是个混蛋,还指责医生企图把她的行为医学化,将其变成一种所谓的「病症」,这样就能让她终生服药,为大型制药公司创造源源不断的利润。

虽然 Sandy 是我虚构的,但类似的讨论在现实生活中每天都在上演。这些讨论不仅涉及肥胖问题,还包括许多其他存在争议的状况。对于这些状况,人们的看法大相径庭:有人将其视为性格缺陷,有人认为是疾病,还有人则认为这只是人类状态的正常变化。例如,注意力缺陷障碍、网络成瘾、社交焦虑障碍(有怀疑者曾问:「这不就是我们过去所说的『害羞』吗?」)、酗酒、慢性疲劳、对立违抗障碍(「这不就是我们曾经理解的青春期叛逆吗?」)、强迫性赌博、同性恋、亚斯伯格综合症、反社会人格,甚至抑郁症,都曾被不同的人归类为上述两种或更多类别。

虽然 Sandy 姐姐的观点可能有一定道理,但本文将重点探讨她的丈夫和医生之间的辩论。值得注意的是,我们用来分析这场辩论的方法同样适用于评估她姐姐的观点。Sandy 的丈夫和医生之间的分歧主要围绕「疾病」这个概念展开。如果将肥胖、抑郁、酗酒等状况归类为疾病,大多数人会倾向于接受医生的观点;相反,如果这些状况不被视为疾病,人们则更可能赞同丈夫的看法。

关于这些边缘状况的辩论,本质上是在探讨它们是否构成「真正的」疾病。通常用来支持或反对这一观点的表面论据往往难以得出明确结论。然而,本文将运用先前在 Less Wrong 平台上讨论过的一系列技巧,以期更深入地阐明这个问题。

什么是疾病?

在《伪装的问题》一文中,Eliezer 阐述了词语如何指代在多个维度上相关联的一组对象。他举了一个生动的例子:假设有一家公司,需要将装有钒的红色光滑透明立方体与装有钯的蓝色毛茸茸不透明蛋形物分类。为了便于交流,你可能会创造「rube」这个词来代指红色立方体,用「blegg」来代指蓝色蛋形物。这两个词之所以有用,是因为它们「准确划分了现实」——它们分别指代两类完全不同且在实际操作中需要分开处理的物品。

用「blegg」来形容某物,就能快速简洁地描述出它的颜色、形状、透明度、质地和化学成分。虽然可能偶尔会出现紫色的「blegg」,但总的来说,「blegg」的各种特征之间存在足够强的相关性,使得这个词能够发挥实际作用。如果这些特征之间没有什么相关性——比如说蓝色物体既可能是含钯的立方体,也可能是含钒的蛋形物——那么「blegg」这个词就失去了意义;即便你对某人说「这是个 blegg」,对方对这个物体的特征的了解也不会比之前增加多少。

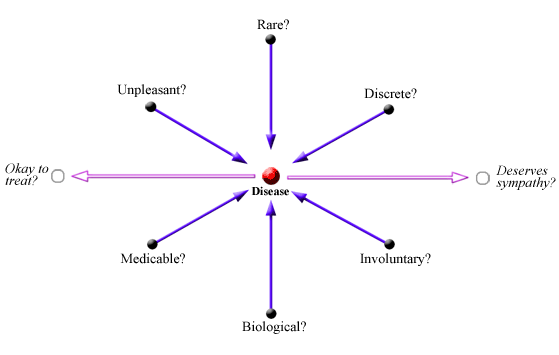

「疾病」这个词,就像「blegg」一样,暗示着某些特征总是一同出现。我们对疾病特征的粗略概括可能包括:

- 由生物学研究的对象引起,如蛋白质、细菌、离子、病毒、基因等。

- 非自愿且完全不受个人意志控制

- 罕见情况;绝大多数人不会遭遇

- 令人不适;一旦出现,人们都希望摆脱

- 可明确区分;若用图表表示,会呈现患病和健康两个截然不同的群体,而非正态分布

- 通常需要借助科学手段(如化学药物或放射治疗)进行干预

癌症完全符合上述每一个标准,因此我们毫不犹豫地将其归类为疾病。它是疾病的典型代表,就像在鸟类中,麻雀是典型,而鸵鸟则不然。心脏病、流感、糖尿病等许多其他疾病也同样符合这些标准。

有些状况只满足部分标准,而不符合其他标准。例如,侏儒症似乎不符合第 5 条标准,它可能只有在研究证明所谓的侏儒身高远低于正常人类身高变异范围后,才被认定为疾病。尽管超人类主义者竭尽全力,但很难说服人们接受衰老是一种疾病,部分原因是它不符合第 3 条标准。将同性恋归类为疾病是不恰当的,原因有很多,其中之一肯定是它不符合第 4 条标准:同性恋并非必然令人不适。

前文提到的一些边缘状况也属于这一类。比如,肥胖在某种程度上可能符合标准 (1)、(4) 和 (6),但很难证明它符合 (2)、(3) 和 (5)。

肥胖到底算不算一种疾病?这个问题就像问冥王星到底是不是行星一样难以定论。一旦我们承认肥胖符合某些疾病标准但又不符合其他标准,继续争论它是否「真的应该被归类为疾病」就变得毫无意义了。

如果不是因为那些令人烦恼的隐含推论…

疾病概念背后的隐含推论

疾病这个概念本身可能没有实质意义,但它被用来预测一些非经验性的判断。换句话说,我们基于是否将某种状况称为「疾病」来做出价值判断。

如果某种状况被认定为真正的疾病,患者就会得到我们的同情和支持。比如,癌症患者总是被描述为「勇敢的」。反之,如果不被视为真正的疾病,人们更容易受到谴责。例如,Sandy 的丈夫因她无法控制饮食习惯而侮辱她是「猪」。「害羞」和「社交焦虑障碍」之间的区别在于,前者的人会被贴上「怪异」的标签并被要求振作起来,而后者则能获得特殊待遇和他人的同情。

当一种状况被认定为真正的疾病时,社会不仅普遍接受,甚至可能要求人们为此寻求医疗治疗。然而,如果它不被视为疾病,那么寻求医疗干预就可能遭到嘲讽,被贬低为「投机取巧」或「逃避个人责任」的行为。我曾与多位医生交流,发现即使对于那些从医学角度确实需要进行胃旁路手术的患者,他们也感到难以开口建议。这是因为他们认为,用医学手段来解决本质上属于个人品格问题的事情在道德层面上是不恰当的。

尽管某种状况是否为「真实疾病」的状态在所有其他节点状态确定后应成为一个无关紧要的「悬挂节点」,但由于其在决定患者是否获得同情以及是否允许他们寻求医疗救治方面的作用,它已获得了政治和哲学上的意义。

如果我们能够确定一个人是否应获得同情,以及他们是否应被允许寻求医疗治疗,而不依赖于中心节点「疾病」或其相关标准,我们将成功地回避了「这些边缘状况是否为真实疾病」的问题,并澄清了困惑。

同情还是谴责?

我们对处于边缘状况人群的态度,主要反映了一种基于义务论的自由意志观(这里的「自由意志」指的是个人的自主选择能力,而非政治上的「反政府」立场)的责任归属模式。在这种观念中,人们被认为是通过自由意志做出决策的,这种意志被视为一种不受生理或环境因素影响的精神实体。那些做出正确决策的人被认为本质上是好人,应当受到善待;而做出错误决策的人则被视为本质上的坏人,应当受到惩罚。然而,如果一个人做出了错误的决定,但原因超出了他们自由意志的控制范围,那么他们可能不会被视为本质上的坏人,因此可能免于应受的惩罚。举个例子,假设一个平日温和的人因为患有影响恐惧和攻击性相关脑区的肿瘤,而突然犯下了一连串疯狂的杀人案。如果随后通过手术切除了肿瘤,此人又恢复了往日的温和性格,那么很多人会愿意接受这样的观点:这次连环杀人并不能反映这个人的本质,也不该因此而受到惩罚,因为这一行为是由生理因素而非精神因素导致的。

在这种思维框架下,判断一种状态是源于生理还是心理变得至关重要,而人们之所以纠结于某种情况是否构成「真正的疾病」,其原因也就不言而喻了。若不能厘清这个极其棘手的问题,我们就可能陷入两难:要么错误地谴责无辜之人,要么对真正的过错网开一面。对于主张自由意志的义务论者来说,这两种情况都是不可接受的。然而,要准确判断抑郁症等边缘情况的根源是心理还是生理,却是一项艰巨的任务,目前尚无可靠的方法。

相比之下,决定论的结果主义者则能提供一个更为可行的解决方案。在他们看来,一切现象归根结底都是生物学的。试图将心理疾病与生理疾病截然分开不仅是徒劳的,也是没有必要的。从脑瘤到音乐品味欠佳,每一种状态都可以被视为「生物学的」,因为它们都以细胞、蛋白质等形式被编码,并遵循基于这些结构的规律。

然而,决定论者并非忽视脑瘤与糟糕音乐品味之间的本质区别。某些生物学现象,比如音乐品味,其编码方式使其极易受到社会因素的影响,如赞美、批评、自省等。而另一些生物学现象,如脑瘤,则完全不受这些因素的影响。这一认识使我们能够建立一个更为合理的责任归属模型。

后果主义的责备观与义务论的截然不同。后果主义认为,所有行为都是由生物学因素决定的,因此从形而上学角度来看,没有哪种行为比其他行为更应受到或少受到责备,也没有任何行为能给一个人贴上「坏人」的标签,使其「应该」遭受惩罚。从根本上讲,后果主义者不希望任何人受到伤害,就是这么简单。正如某处所言:「萨达姆·侯赛因甚至不该受到脚趾头被撞到的惩罚。」然而,虽然后果主义者不相信为惩罚而惩罚,他们却相信为了,呃,后果而惩罚。伤害银行抢劫犯本身或许不是什么好事,但这样做能预防未来的银行抢劫。按照这种逻辑,人们可能会推断,尽管酗酒者本不该受到谴责,但社会对酗酒者的谴责能让酗酒这一选择变得不那么诱人。

那么,我们终于得出了一个判断标准:对哪些疾病应该给予同情,对哪些应该给予谴责。这个标准是:如果谴责而非同情能够显著降低疾病发生率,且这种效果足以弥补因谴责造成的情感伤害,那么就应该谴责;否则,就应该表示同情。尽管这个标准基于大多数人可能不认同的哲学观点,但它却能得出符合直觉的正确结果。对着癌症患者咆哮,「你怎么敢让你的细胞这样肆无忌惮地分裂?这就是你父母教育你的方式吗?!」可能会让患者感到极度痛苦,但绝对不会治愈癌症。而对一个懒散的人说「赶紧起来干点正事,你这个没用的废物」,却很可能会治愈懒惰。癌症是一种不受社会影响的生物状态,而懒惰则是一种易受社会影响的生物状态,所以我们尝试通过社会影响来改变懒惰,而不是癌症。

因此,「肥胖者应该得到我们的同情还是谴责」这个问题,实质上是在询问:谴责作为一种治疗肥胖的方法,其效用是否大到足以超过因此对肥胖者造成的情感伤害。这个问题的答案可能会因具体的肥胖个体、实施谴责的具体人以及其他可用的肥胖治疗方法而有所不同,这就引出了我们的下一个话题……

边缘状况治疗的伦理考量

对于某些可通过社会干预改善的状况,如果同时存在有效的生物学治疗方法,人们选择后者而非寻求社会解决方案是否恰当?我的直觉反应是「当然可以,为什么不呢?」但似乎许多人莫名其妙地认为这存在争议。

在自由主义的义务论体系中,用生物学方法解决精神问题可能被视为不尊重或有悖人性,或者只是治标不治本的权宜之计。然而,对于那些认为一切问题本质上都源于生物学的人来说,这种担忧就显得不那么重要了。

还有一些人抱怨,容易获得的医疗解决方案会阻碍人们培养个人责任感。但在这里我们可以看到现状偏见在起作用,因此可以应用偏好反转测试。如果有人真的认为培养个人责任感比避免海洛因成瘾更重要,那么按照这种逻辑,他们应该支持故意让学童染上海洛因瘾,以便通过戒毒来培养个人责任感。任何反对这个令人震惊提议的人,在某种程度上必然认为,让人们远离海洛因比让他们通过传统戒毒方式获得所谓的个人责任感更为重要。

关于为何如此多人反对用医疗手段解决社会问题,我读到的最具说服力的解释来自 Robin Hans…不,等等!…是 Katja Grace 提出的一个信号理论。她在博客中这样阐述:

…这种情况让我联想到我此前注意到的类似案例中的一种模式。其大致是这样的:一些人会做出个人牺牲,声称是为了解决那些并不直接威胁到他们的问题。他们会进行垃圾分类、购买散养鸡蛋、选择公平贸易产品,或者为财富再分配发起运动等。这些行为被视为高尚,而他们则认为不参与这些行为的人是冷漠和不道德的。随后,有人提出了一个更有效的解决方案,而这个方案不需要个人牺牲。那些此前没有做出牺牲的人支持这个方案,而那些曾经做出牺牲的人则反对,理由是这只是人们逃避做出牺牲的借口。原本作为关心表现的工具性行为,本身已经成为了一种美德。而有效地解决问题反而成了对这些自诩道德之人的一种冒犯。

举个例子,一些人通过食用不那么可口的食物和坚持锻炼来避免肥胖,然后却反对一种能轻松预防肥胖的药丸,这恰恰体现了同样的原则。

对于使用药物治疗各种状况,无论是癌症这样的典型疾病,还是酗酒等边缘状况,都存在几个颇为合理的反对理由。药物可能会引起副作用,价格昂贵,容易形成依赖。它们可能最终被证实只是安慰剂,其效果被不道德的制药广告过分夸大。对于儿童、心智能力受限者和其他无法自主决定是否用药的人群,还可能引发伦理问题。然而,这些问题并不会因为所治疗的是通常被视为「性格缺陷」而非「疾病」的状况就变得更加危险。那些适用于癌症或心脏病的足够有效的解决方案,同样也适用于酗酒等类似状况(但请参阅这里)。

我认为,无论某种状况是否被传统归类为「医疗」问题,都没有理由拒绝那些寻求有效治疗的人,或是因他们寻求治疗而被污名化。

总结

人们经常争论社会和心理状况是否属于真正的疾病。这表面上是个医学问题,但其影响主要体现在社会和伦理层面。我们使用「疾病」这个概念来决定谁应该得到同情,谁应该受到责备,以及谁应该接受治疗。

与其继续在「疾病」定义问题上进行无益的争论,不如直接面对这些实质性问题。采取决定论的结果主义立场能让我们更有效地应对这些问题。对于那些通过责备和污名化能最有效地治愈或预防的状况,我们就应该采取这种方式对待相关人员;同时,只要有可用且有效的治疗方法,我们就应该允许患者寻求治疗。

Thoughts Memo 汉化组译制

感谢主要译者 claude-3.5-sonnet 校对 Jarrett Ye

原文:Diseased thinking: dissolving questions about disease — LessWrong

作者:Scott Alexander

发表于 2010 年 5 月 31 日