问题描述

哈佛大三学生安吉丽娜发现,自己选修的一门秋季研讨课从课表中消失了,她本以为是教学网站出现了技术性问题,直到她发现了,并不只有她遇上了这个问题。

在今年秋季,哈佛本科生学院取消了至少30门课程,涉及20多个系。无一例外,这些大多是文科专业,消息一出,立刻在全世界引起了广泛热议,但只有少数学院负责人对此作出了回应,理由无非是教师请假、离职或者转入其他项目。

但在安吉丽娜看来,这只是一种托辞。她告诉@南风窗 ,她猜测,这一决定可能与艺术与人文学院之前要求学生提前一个学期注册课程的新政策有关。也许在当时,学院就想通过提前确定课程注册人数,进行某种优化。

在众多文科专业中,历史与文学的研讨课受到影响最大,被取消的课程包括“从莎士比亚到杜阿·利帕的英国软实力”“购物中心的马克思:消费文化及其批评”“全球变性史”“北美土著性别与性”“拉丁美洲种族的形成”以及“全球资本主义历史”。对于感兴趣的学生而言,他们几乎难以在课表中翻出替代品。

即便是哈佛大学,也不得不面对所谓“文科衰败”后的世界。在2022年,哈佛只有7%的新生计划主修人文学科。像研讨课这类本就是旨在运用小班化特质,拓展互动深度的课程,也因为过于小众面临被腰斩的境地。

文科消亡,在全世界形成了一股浪潮。不少国家就面临着人文学科专业毕业人数不断下降的问题。当新冠疫情的爆发、财政压力进一步加大时,诸多高校都选择对“边缘学科”开刀。美国、英国、澳大利亚、韩国,包括中国,都在这场文科取消潮中经历着不同程度的颠簸。

文科消亡成为一股全球性浪潮文科的知识完全可以在网络上获取,不需要做实验,为什么还要去学校学?

以下内容摘自《教育的浪费》,作者是美国经济学家布莱恩·卡普兰。他关于文科教育的论述,可谓一针见血。

功德无量的教育

子曰:“古之学者为己,今之学者为人。”

——孔子《论语》

“功用性教育”无须具备塑造学生灵魂之功用。只要学生毕业时掌握了可以应用在课堂之外的技能,再枯燥的学习煎熬也变得有意义。在“功用性”思想的指引下,人人都希望获得教育的工具价值(Instrumental Value),没人会关心它的内在价值。然而,要想实现教育的真正价值,我们必须对教育提出更高的标准。只有具备以下三大要素,教育才能成为真正意义上的“有益品”。

第一个要素:富含价值的内容。学习伟大的思想和灿烂的文化可以塑造灵魂;学习不甚成熟的想法和乏善可陈的文化则意义不大。“与错误作斗争”素来是人文精神的追求,不过,人文强调以人为本,鼓励人们通过充分的论证、缜密的思考来判断价值,去伪存真。

第二个要素:高明娴熟的教学方法。向深谙专业知识、循循善诱的教师学习,学生的灵魂能得以塑造;向照本宣科、缺乏创见的教师学习,则意义不大。退一步说,在训练实操技能时,枯燥平庸的教学方法尚能被学生忍受,但是,对于启发知识或艺术灵感来说,将毫无价值。

第三个要素:求知若渴的学生。与求知若渴的学生分享伟大的思想和高雅的文化,能塑造他们的灵魂;强行把伟大的思想和高雅的文化灌输给那些满不在乎的学生,则意义不大。事实上,这种强迫式的做法,对学生和教师来说是一种侮辱,对人文学科本身来说,更是一种赤裸裸的亵渎。歌剧是神圣的,但是,强迫那些摇滚歌迷进歌剧院,满心期待他们受到高雅文化的熏陶,不仅徒劳无功,更是一种残忍的行为。出于教书育人之神圣使命,许多教师坚称,向孩子们强行灌输人文思想终归是有价值的,总有一天,他们会懂得欣赏高雅文化。如果成年人的高雅文化修养源自多年前教师的强迫灌输,而并非被人文自身的价值所吸引,这不禁令人唏嘘。

拿上述三大“价值”要素为标准来衡量当前的教育体系,情况如何呢?即使你只接受过一小段的典型教育,答案也已经了然于胸。参照第一个标准,我们教育的内容价值不大:只有很少一部分富含营养价值,其他大部分只能用“白开水”来形容;参照第二个标准,我们的教学方法很差劲:坦率地说,大多数老师甚至都没法让学生打起精神;参照第三个标准,学生的情况更糟:不管老师多么伟大,都很少有学生渴望充实自己的精神生活。私立教育的情况可能稍微好一些,但是在本质上和公立教育并无差异。哈佛大学的知名教授史蒂文·平克指出了这一凄凉的事实——课堂上,世界上最好的学生对着世界上最好的老师打起了大大的哈欠。

尽管本人连续多年被评为“哈佛大学最受欢迎的教授”;尽管我的课没有“补听”的机会——因为我的课从不录视频;尽管期末考试的知识点完全来自课上讲的内容,每个学期过了几周后,偌大的教室还是空了一半。我想,不只是我会碰到这种情况,哈佛学生翘课尽人皆知。学生每一次翘课,就相当于烧掉了父母50美元的现钞。

我们的教育体系是“中空”的,这不仅是我的个人观点,我想,作为读者的你可能也会赞同。为什么呢?老实说,当年上学时,有几个老师的授课能吸引到你?可以说是凤毛麟角。既然如此,你当真觉得我们的孩子会被课堂吸引吗?即使孩子们拒绝嘴上说出真相,他们也用自己的行为表现出来了。即便是现代教育最忠实的拥趸,想来也不会通过观看视频网站YouTube上乏味的授课视频(现实世界中的课堂情况如出一辙)来充实自己的灵魂。没人会这样。前文我们讨论过,学生在学校感到百无聊赖、乏味至极,这凸显了一个显而易见的事实:我们的学校在“激励学生”上搞砸了。

听起来,人文主义者对庸俗的经济学家的批评似乎有理有据,经济学家给出了一记重拳作为还击:成本问题。就算歌剧能极大地滋养心灵,就算教育能真切地提升人们对歌剧的喜爱,我们也必须估算达成此项崇高目标所需的人均成本,否则纠结这些事实没有任何意义。“看歌剧很有意义,花多少钱都值得”,这样说只是嘴上逞能罢了。如果你得自掏腰包,成本永远摆在第一位。为什么当你花纳税人的钱时,成本就不重要了呢?那些白白浪费的钱,原本可以用在更有价值的地方。

这种基于经济因素的反驳比以往任何时候都更令人信服。我们生活在一个如科幻小说中描述般的时代:在富裕国家中,几乎每个人——约占地球人口的一半——都可以使用各种万能的智能设备,这些机器几乎可以回答你所有的疑问,也能教授几乎所有的学校科目。互联网不仅满足了我们的好奇心;它将我们与全球性的社区联系起来,为我们提供了无数分享好奇心的机会。这些全球性的社区可不是新手教师的“俱乐部”;它们中有许多是世界上最伟大的老师。互联网不仅提供了意识流上的启蒙,而且提供了优秀的正规课程。除了极少数例外,互联网上知识盛宴24小时免费并对任何人开放。如果教育是“有益品”,那么互联网就是生产“有益品”的“价值机器”。

仔细一想,互联网这台“价值机器”正在迅速淘汰传统的人文主义教育政策。一旦每个人都能以免费的方式充实自己的灵魂,政府就不能继续堂而皇之地为教育提供惊人的补贴。有人表示反对,理由是“大多数人并不用互联网来丰富精神生活”。这实际上变相承认了教育的失败之处——渴望学习的学生很少。享受巨额补贴的教育,并没有让那些拥有人文品味的人接触到伟大的想法和高雅的文化,反倒是强制那些对人文无感的人,去接受伟大的想法和高雅的文化。

互联网的兴起也削弱了一种类似“马基雅维利主义”(Machiave llian)的教育理念,即强制给孩子灌输人文知识,孩子成年后终有一天会懂得欣赏高雅文化。今天的成年人至少接受过10年的抽象思想和高雅文化的强制灌输。如果这种强迫式的教育有效的话,大多数受过教育的成年人应该会由衷地赞同高雅文化,时不时利用互联网,免费重温高雅文化带来的心灵感动。事实上呢?鲜有人如此。娱乐明星金·卡戴珊的名字在谷歌上的点击量是著名浪漫主义作曲家理查德·瓦格纳的20倍,是哲学巨匠大卫·休谟的200倍。强迫式教育没有表现出任何积极的迹象,如果我们还倔强地坚持“为了正当的目的可以不择手段”,岂不是太过于滑稽?

对高雅文化无感的庸俗之辈可能会回答:“当然,成年人很少在网上学习思想和文化。学了也没有什么回报。”本章并不会对这一类人做出回应,而是向那些坚称当下的教育对灵魂有益的人发起挑战。互联网的兴起给后者带来了两个不安的事实:首先,从人文主义的角度支持教育补贴的说法在今天已经站不住脚,因为互联网已经使思想启蒙这一使命几乎变成免费项目;其次,从人文主义的角度支持教育补贴,在过去也站不住脚,互联网很好地证明了人们对于伟大思想和高雅文化的消费需求很低,原因既不在于贫穷,也并非缺乏信息获取的渠道,而是令人咂舌的冷漠和无感。看看吧,人文教育的成本降到了零,我们的人文底蕴如此之薄弱,令人尴尬。

被置若罔闻的高雅文化

教育者希望用一百种不同的方式来充实学生的灵魂。但是对于“灌输学生对高雅文化的欣赏”,高中和大学的追求最为直接,也最为热烈。英语课上,老师敦促学生阅读古典小说、戏剧和诗歌,去追随那些文学巨匠的脚步——威廉·莎士比亚、华盛顿·欧文、埃德加·爱伦·坡、马克·吐温、伊迪丝·沃尔顿、辛克莱·刘易斯、罗伯特·弗罗斯特。音乐课上,老师推崇传统音乐,他们鼓励学生去接受音乐名家作品的熏陶,尤其是古典音乐,诸如安东尼奥·维瓦尔第、路德维希·范·贝多芬、沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特,尤其是约翰·菲利普·索萨;艺术课上,老师虽然更多地强调动手操作,但是从不会忘记向学生激动地介绍顶级博物馆中的经典视觉作品。甚至,学校在推行“破坏偶像主义”时,采取的也是一种有倾向的保守做法。学术课程通常包括黑色幽默作家库尔特·冯内古特、作曲家阿诺德·勋伯格或抽象表现主义绘画大师杰克逊·波洛克的作品,但很少能看到一些当代通俗流行的文艺作品,比如,乔治·R. R.马丁、嘎嘎小姐或弗兰克·米勒的作品。尽管不同的学校推广高雅文化的力度不一,但所有学校在课程中都呈现了一个明显倾向——反对流行文化。

这种“倾向”在培养高雅文化上的效果如何呢?在书的前半部分,我提出了一个不言自明的道理:我们所知道的一切并非100%是教育之功。同样,我们也应该为教育对文化的影响设定一个上限:当下社会对于高雅文化的消费也并非100%是教育之功。

我们先看看美国人阅读书籍的情况。总体而言,美国人的阅读需求低得惊人:美国人买书花的钱只占收入的0.2%,平均每个家庭每年在购买书籍上只花100美元多一点。在过去,美国人在书籍上的支出稍多出一些,但同样低得可怜——在互联网还未兴起的1990年,阅读支出仅占据家庭预算的0.5%。今天的美国人花在烟草上的钱是书籍上的4倍,花在酒精上的钱是书籍上的5倍。“池塘”如此之小,高雅文化自然而然也没有机会长成“大鱼”。表10.1显示了历史上最畅销的英语小说的三大排名榜单。因为销售数字还包括学校采购书籍和指定读物的数据,所以,人们对经典书籍的“真实”喜爱度还要更低。

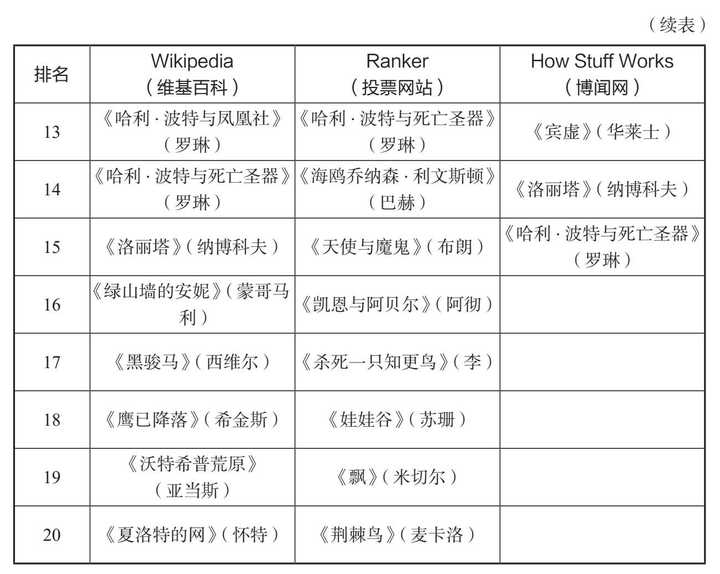

表10.1 有史以来最畅销的英语小说

资料来源:Wikipedia 2015c,Ranker 2015,HowStufWorks 2015。非小说和非英语作品已省略。

虽然销售数据明显有瑕疵,夸大了人们对于文学的热爱,但是,三大榜单共同呈现了公众长期以来的文学品味——高雅文化只是一个小众市场:狄更斯的《双城记》在三个榜单中名列前茅;《麦田守望者》、《宾虚》、《杀死一只知更鸟》、《飘》和《洛丽塔》都至少在一个榜单上出现;但是虚幻作品——托尔金、罗琳、刘易斯的作品——在三大榜单上体现出压倒性的优势。关键的问题不是虚幻作品缺乏文学价值——就我个人的品味而言,《指环王》比《麦田守望者》更胜一筹。关键是,高中和大学认定具有极高文学价值的书籍,居然输给了不那么著名的题材。总的来说,文学课教师所推崇的文学价值和大众所追随的不在一个频道上:老师很少能真正激发学生对阅读的热爱,更别指望学生愿意追随老师推荐的文学题材了。

在音乐方面,流行文化更是以绝对优势击败了高雅文化。《三大男高音音乐会》是有史以来最畅销的古典音乐专辑。虽然该专辑的销售量达到1 200万张,但是根本排不进历史专辑销量排行榜前50名。从整体销量来看,古典音乐仅占美国音乐市场的1.4%;乡村音乐的受欢迎程度是古典音乐的8倍;而摇滚/流行音乐的受欢迎程度是古典音乐的30倍以上。古典音乐在全球范围内的表现稍好一些,但也仅占据全球音乐市场5%的份额,只是超过了更冷门的爵士乐的市场份额。古典音乐当然具有美学价值。老实说,虽然朋克乐队——“邪教乐队”(Bad Religion)受到了不少人的欢迎,但是他们的音乐价值自然比不过巴赫。问题的关键是:学校心中的“审美排行榜”对大众的文化追求偏好几乎没有任何影响。即使美国所有古典音乐的消费都是由学校完成的,全部学校在古典音乐熏陶上的努力,也只换来了区区1.4%的古典音乐市场份额。

为什么高雅文化遭遇了如此严重的边缘化问题?人文主义者可能会倾向于指责学校缺乏推广高雅文化的技巧:如果有合适的老师引导,学生一定会喜欢莎士比亚和勃拉姆斯。然而,更直截了当的说法是——要想欣赏高雅文化,人们需要付出额外的精神努力——而大多数人讨厌动脑子。学生讨厌透了莎士比亚,也许,只有极其少数的高雅文化追随者会爱上这位游吟诗人。当考试有需要时,学生才可能硬着头皮尝试读一些高雅文化作品。然而,一旦完成了期末论文,绝大多数学生就会迫不及待地回到他们“通俗文化”的舒适区,拿起他们熟悉的、通俗易懂的作品。

这个时候要是谁拿起莎士比亚的作品,他准会被周围的同学视为怪咖。

不知你是否还记得,在前文中,我请你回想自己在学校的青春岁月,你还记得为你打开高雅文化大门的老师吗?我把自己对古典音乐的热爱归功于扎纳先生(他是我上七年级时的“普通音乐课”老师);我把自己对文学的热爱归功于拉格斯夫人(她是我上十一年级时的“荣誉英语课”老师)。然而,看一眼周遭的情况,我立马醒悟过来:我不能拿自己代表大多数人。我当年的绝大多数同学同样接受了多年的文化灌输,但据我所知,他们的审美情趣大多没有任何改变。

愤世嫉俗的理想主义者

经济学家是一个愤世嫉俗的群体。对于“教育能丰富灵魂”的人文主义论点,大多数经济学家选择充耳不闻。他们满门心思计算教育对职业的好处。他们的结论是:教育具有很大的消费效益。然而,对于教育内在价值的种种说法,大多数经济学家持怀疑态度。本书中,作为经济学家的我,详细计算了教育的个人回报和社会回报。我还呼吁,要采用教育紧缩政策并大力推进职业培训。如此种种,人文主义者便难以接受。他们认为,我就是一个典型的愤世嫉俗的经济学家——鼠目寸光,斤斤计较,忽视许多教育家所推崇的理想主义变革倡议。

我是一名经济学家,自然,我也是愤世嫉俗的经济学家群体中的一员,但是,我并非典型的经济学家。我既愤世嫉俗,又拥有理想主义情怀。我拥护那些理想主义的教育变革倡议。我崇尚精神生活的重要性。我的确愤世嫉俗,但是,我愤世嫉俗的对象是人。

我对学生愤世嫉俗,绝大多数学生都是庸碌之辈,即便是最好的老师,对思想文化倾注最真挚和持久的热爱,也无法启发他们的灵魂。我对老师愤世嫉俗,绝大多数老师不具备启发学生的能力,他们甚至无法说服自己去热爱思想文化,也就更不能指望他们能说服学生去热爱思想文化。我对“教育决策者”愤世嫉俗,那些身居高位的学校官员大多认为,只要学生服从他们安排的学习内容,他们的工作就算圆满完成,一切万事大吉。

也许,听起来令人沮丧,但是,任何人,只要回想一下自己在教育之旅中的所见所闻,都会拍着胸脯称有“特例”存在。当然,就我个人而言,我认识许多求知若渴的学生和热情洋溢的教育者,我也结识过不少高瞻远瞩的教育决策者。他们是我们社会的中坚力量。不过,依照我在教育界40年的经验(其中大部分时间是在几所“世界上最好的学校”)来判断,求知若渴的学生、热情洋溢的教育者和高瞻远瞩的教育决策者的数量少得可怜。功德无量的教育形式并非不存在,只是远远谈不上繁荣。

我不讨厌教育。相反,我发自内心地热爱教育。正因为如此,我难以接受当前“奥威尔式”(Orwellian)的教育现状,而其最根本的特征是使用强迫的做法来丰富学生的灵魂。为了替这种荒唐的做法洗白,教育者通常声称——学生很少有兴趣去探索思想文化。对,他们对学生的口味判断很准确,但是,他们似乎忘记了一个更深层次的事实:只有极少数求知若渴的学生,才会向往教育的内在价值;强迫所有学生去学习思想文化有违学习的本质。

即便你坚持认为,“只要能达成目标,我们可以不择手段”,实话告诉你,强制性的方式不会带来真正意义上的思想启蒙。学校经常陷入自我陶醉,为自己“奥威尔式”的启蒙方式感到骄傲,但是,真实效果呢?不具说服力。尽管学校占尽天时地利,但是,它们从来没有真正赢得过学生的心——它们从未使高雅文化或自由主义政治哲学在学生中更受欢迎。强迫式的做法可能是塑造学生外部行为的好方法,但是,这种办法永远无法赢得学生内心的拥护,自然也无法培养他们主动思考的习惯。正如斯坦福大学教育学教授大卫·拉巴里所说:“任何心理治疗师都可以证明,积极配合的人要想取得进步很容易,消极配合的人要想取得进步则很困难。教师每天在课堂上都要面对什么样的学生呢?不情不愿、消极配合的学生。”

在打着“丰富灵魂”旗号的学校课程和活动上,即使是顶尖的学生,往往也不会发自内心地接受学习内容,而是在表面上配合,竭力获得好的表现,从而为未来申请大学增加筹码。与美国的大学不同,英国大学不太看重此类活动,它们基本上以纯学术表现作为录取学生的标准。当著名英国教授格雷格·克拉克开始在斯坦福大学任教时,他的美国精英学生“看起来”比最优秀的英国学生还要出色。但是,很快他便发现,那只是一种假象:

在斯坦福大学担任助理教授的第2年,我被分配指导6名大一新生的任务。这些孩子只有18岁,但是,令人不可思议的是,他们的大学申请书上展现出远远超出年龄的广泛兴趣和充沛的热情:国际象棋俱乐部成员、辩论俱乐部成员、历史俱乐部成员、校跑步队经历、在收容所担任志愿者等。不过,我很快发现,这些所谓的兴趣,只是美国大学录取过程中的产物——用来照亮升学的道路,增加被录取的概率。而目的一旦达到,这些兴趣和热情将被毫不留情地抛弃。

尽管如此,人文主义者不应感到绝望。教育变革的救星——互联网——已经到来,那可是一台真正的“价值机器”。尽管在线教育的兴起不会造成实体学校倒闭,但是,在启蒙思想上,它已经击败了传统教育。互联网丰富了那些囊中羞涩者的思想:他们无须支付贵到离谱的学费,在互联网上学习的成本接近零;互联网还启发了不遑暇食者的思想:他们无须再花费宝贵的时间,往返于实体学校和工作场所,在互联网上学习的通勤成本通常也是零;互联网还启发了孤陋寡闻者的思想:他们可以利用各大搜索引擎和评分榜获得宝贵的信息,找到一条最适合自己的自学之路。

许多理想主义者反驳道,互联网只能为那些新科技迷提供启蒙。他们说的不无道理,但是有些言过其实。思想启蒙关乎的是心态,而非技巧——与技巧不同,心态是很容易作假的。当学校将思想启蒙纳入硬性考核机制时,学生会佯装对思想文化感兴趣,给教育者带来一种错误的成就感。

相反,即使学校不再将思想启蒙纳入硬性考核机制,由于教育者本身缺乏说服力,我们也别指望他们能丰富学生的灵魂。至此,愤世嫉俗者可能失去对教育的最后一丝幻想,进而陷入绝望。但是,对于那些既愤世嫉俗又拥有理想主义的人(包括我)来说,他们心里想的是:怎样才能挽救当前教育事业在丰富灵魂上的颓势呢?显然,最直接的办法是打造出一套更好的教学方法,并将之广泛推广。这不是一厢情愿的想法,宏观上说,在线教育每天都在改进教学方法和推广方式。也许,我们还应该扩大教育的受众面。我们不要只盯着年轻的学生,而应该注意到,对抽象思想和高雅文化感兴趣的大多是成年工作者。既然坐在教室里的年轻人总是以冷漠和敷衍来应对思想文化熏陶,热情洋溢的教育者大可以把精力和热情倾注在那些真正渴望获得思想启蒙的成年人身上。互联网提供了绝佳的渠道,虽然把授课的内容放到博客、播客或YouTube上,几乎赚不到什么钱。但是,如果你像我一样,从灵魂深处热爱教育,这样的努力本身就是一种极大的回报。