一、参与政治的道德义务?

近期,在社交平台 Tumblr 上,有这样一段引人深思的评论:

「我知道这个观点可能不讨喜,但我注意到有些人不愿意转发与弗格森事件有关的内容或世界各地意识觉醒的帖子。理由是,他们不想负面情绪侵扰自己的生活,也不想因此焦虑。他们觉得自己来 Tumblr 是为了逃避现实、寻求快乐,我认为这纯属无稽之谈。现实中有人正在失去生命,每天生活在一踏出家门就可能遭遇枪击的恐惧中,而你却因为感到『略微不适』就连转发一张相关图片都不愿意?」

「你们能不能暂时放下那些饭圈琐事和搞笑段子,多花点时间去了解、转发关于巴基斯坦的帖子?你们享有安全庇护的特权,但并非每个人都如此幸运。」

不谈一些可能引发争议的表述方式,这段文字确实包含了一个值得深思的重要观点。大意是:「长期处于愤怒、卷入接连不断的社会争议话题确实很累,能够置身事外,和家人享受美好时光,或者悠闲地看猫咪照片之类的,也确实很吸引人。然而,当这些争议涉及无辜者被残酷杀害或生活在恐惧中等严重问题时,作为一个正直的人,我们有责任去关心这些事情,理想情况下,我们甚至应该组织大型抗议之类的来履行这种责任,但即使做不到,至少转发几条相关的口号标语也是我们能做的最起码的事情。」

我认为 Cliff Pervocracy 在这篇文章中试图表达的就是类似的观点。以下是关键摘录:

当你从小被灌输「自己无法做出决策、自己不配拥有任何东西、自己永远不够好」这样的观念,[保守派]所描绘的「坚韧的个人主义」(rugged individualism)幻想就会看起来非常吸引人。

理智告诉我,我目前所处的女权主义、进步主义和社会正义的政治环境更为正确,对世界和我个人都更有益,毕竟现实中我并非生活在与世隔绝的小木屋里。

但是,老天,它就是让人不舒服。这种不适是刻意制造的——它迫使我们对不公正感到愤怒,质疑自己的行为是否正当,并为许多人仍在水深火热中挣扎感到悲伤。你不能只是看着自己的小屋,沾沾自喜地宣称「我要把它命名为…克利福德森庄园」。相反,你需要认识到,你能在树林里买下这栋华而不实的大房子,全靠你的白领工作,而这背后是一连串残酷的不公:这片土地的原主人要么遭到杀害,要么被强行驱逐。

而且你永远都不够好。你可以做好事,比如慈善、社会活动、为正义而战,这些都能为你加分,但仍然不够好。无论你做什么,你依然在参与那些维护压迫的腐败体系。除非你能彻底改变一切,否则你的任务永远无法完成,你永远做得不够好。

我再次强调,我并不认为这种观点是错的,只是觉得它让人沮丧。

我不知道该如何解决这个问题。(又是一个令人沮丧的事实。)我不认为进步主义能与小屋幻想带来的舒适自满相抗衡,也不认为它应该这样做。世界需要改变,而人们只有在不满足时才会改变,因此不适是必要的。

我想对 Cliff 的观点做一个善意的补充。他以为自己在讨论进步主义与保守主义的区别,但实际上并非如此。一个安于小木屋、偶尔外出打猎的保守派,与一个满足于纽约苏豪区小公寓、偶尔参加诗歌朗诵会的进步派,在心理状态上其实非常相似。同样地,一个放弃安逸生活、到城市贫民区当社区组织者、致力于消除贫困的自由派,与一个放弃优渥生活、去阿富汗当步兵打击恐怖主义的保守派,本质上也没有太大区别。Cliff 试图区分的其实不是政治光谱上的左右立场,而是积极行动者与消极旁观者之间的差异。

作为近来被归类为「后政治」运动的一分子,我不得不承认,至少从这一界定来说,我更偏向于消极主义者这一方。我只在感兴趣或觉得享受的时候才会谈论政治,并且我认为自己有责任不主动让局势变得更糟。但我不觉得自己有必要不停地讨论那些指定的「热点议题」,直到让自己和读者都身心俱疲。

我听说过人们给出的各种各样的不愿涉足政治的理由。有些人一听到世界各地发生的种种罪恶,就想蜷缩成一团,痛哭数小时;有些人则是对所听到的任何事情都深感自责,他们近乎病态地认为,世界上任何地方有人受苦都是自己未能阻止的错。还有一小部分人长期摇摆不定,不知该站在哪一边,担心自己的行动反而带来更多伤害;还有些人则是因为创伤经历而对加入某一阵营心存戒备,比如,你知道吗,弗格森案的检察官,他父亲正是一位被黑人嫌疑犯所杀害的警察。当然,还有一些人非常单纯,只是想转发小猫咪的照片。

Pervocracy 也认同这一点,而且表达得比我更为贴切:

但是,老天,它就是让人不舒服。这种不适是刻意制造的——它迫使我们对不公正感到愤怒,质疑自己的行为是否正当,并为许多人仍在水深火热中挣扎感到悲伤。你不能只是看着自己的小屋,沾沾自喜地宣称「我要把它命名为…克利福德森庄园」。相反,你需要认识到,你能在树林里买下这栋华而不实的大房子,全靠你的白领工作,而这背后是一连串残酷的不公:这片土地的原主人要么遭到杀害,要么被强行驱逐。而且,你永远都不够好。你可以做好事,比如慈善、社会活动、为正义而战,这些都能为你加分,但仍然不够好。无论你做什么,你依然在参与那些维护压迫的腐败体系。除非你能彻底改变一切,否则你的任务永远无法完成,你永远做得不够好。

这种观点似乎相当准确。Pervocracy 最终感到不适,我的感受也差不多。然而,其他一些心理状态不那么稳定的人可能会陷入自我厌恶。甚至有些人会更进一步,陷入加尔文主义式的「也许我只是一只不配存在的卑微虫子」的思维。从 moteinthedark 对 Pervocracy 的回应中,我感觉她有时也在与这种想法抗争。对这些人来说,远离政治成了他们唯一的应对方式。

然而,批评者仍然认为,当白沙瓦、弗格森或伊拉克的人们无法获得这种应对方法时,你提出这种借口实在太过厚颜无耻。你不能只是简单地拿出一张医生证明,然后宣称「精神病医生说我有心理健康问题,所以我不必关心那些不幸的人」。

有一种选择是拒绝承担这种责任。我非常赞同这个观点。实际上,我的存在对世界上贫困和受苦群体的边际影响为零,甚至可能是正面的。我的经济活动主要包括治疗病人、购买商品和缴纳税款。第一项活动帮助穷人治疗疾病,第二项创造就业机会,第三项为政府援助项目提供资金。那么,我到底应该为此道歉什么呢?我可能确实从印第安人的种族灭绝中受益了,因为我现在生活的土地曾经属于他们。但要这么说的话,这片土地还曾经属于恐龙,我也从导致恐龙灭绝的小行星撞击中受益了。我不认为自己与小行星撞击有任何关系,那么为什么我要觉得自己与印第安人的种族灭绝有关呢?

我并不反对持这种观点的人。它的问题不是哲学层面上的,而是在情感层面。对大多数人来说,仅仅认识到这一点还远远不够。正如古语所言:「你无法用理性说服自己放弃一个并非源于理性的想法」。那种认为生活安定、富足的人需要「回报社会」的观念,比指责他们「参与压迫体系」的说法要古老得多,甚至可能比《圣经》的历史还要悠久。人们内心深处有一种强烈的需求,想要表明自己深知自身的幸运,并帮助那些没自己那么幸运的人。

那么,面对「我们在道德上有义务成为政治活动家」这一论点,我们该如何应对呢?是否应该像有些人所建议的那样,不加选择地转发所有与弗格森事件相关的新闻?

二、慈善对比政治参与

我们不禁要问:为什么我们要特别强调「改善世界」这一广泛范畴中的某个特定方面呢?

Pervocracy 说过:「除非你能彻底改变一切,否则你的任务永远无法完成,你永远做得不够好。」然而,这种看法未免过于乐观。即使你实现了彻底的革命,难道就能解决缺血性心脏病?治愈疟疾?让老年人不用进养老院?如果都做不到,那你还没还清你所谓的「无限债务」!

要成为一个完美的人,远不只是跟风参与每一个网络热点那么简单。它意味着你需要把你全部的时间都奉献给救助站的志愿服务,严格奉行素食主义,把所有积蓄都捐给慈善机构,每周给奶奶打电话嘘寒问暖,甚至放弃自己的真爱,和需要签证的第三世界难民结婚。

然而,这些事情并不都是同等重要的。

以「#BlackLivesMatter」(黑人的命也是命)这个推特运动为例,它吸引了五百万人参与。假设仅凭这场运动的影响,所有在职警察从此再也不会伤害任何手无寸铁的黑人。这相当于每年挽救 100 条生命,乘以假定警察平均剩余的 20 年职业生涯,总共可以拯救 2000 条生命。平均到每个参与者身上,相当于每人拯救了 1/2500 条生命。巧的是,这个数字恰好等同于向抗疟疾基金会捐赠 1 美元所能挽救的生命。更具讽刺意味的是,如果人们参加「黑人的命也是命」抗议活动的往返车费用于捐款,本可以挽救比抗议本身多出十倍的黑人生命——即便我们对抗议活动的效果做出了极其夸张的高估。

这个故事的寓意是,如果你觉得自己有义务回馈世界,参与激进的政治活动恐怕是最糟糕的选择之一。其实,哪怕你只是给慈善机构捐一点点钱,效果也可能比你做任何形式的政治活动高出几百倍甚至几千倍。就算你坚信某个政治议题是世界上最重要的事,通过向相关非营利组织捐款支持其游说活动,效果也比在网上随便转发要大得多。

对于一个真正想要「跳出特权圈子」或「帮助那些生活在危险中的人」的客观理性者来说,根本没有理由特别关注政治。那些声称想做好事就必须传播某种政治主张的人,其可信度就像电视布道者宣称想做好事就得给他们捐钱建新总部一样低。也许电视布道者拥有豪华总部比有个破旧总部稍微好那么一点点,但这绝对不是一个真心想改善世界的明智之人首先会考虑的事。

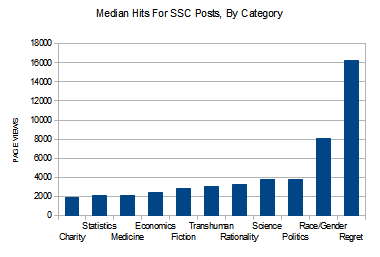

本博客文章的平均点击量,按主题分类

如今,人们对慈善事业漠不关心,却对政治议题极为关注,尤其是涉及种族和性别的话题。这种现象有点像某些电视布道者,他们过分热衷于改善自己的居住环境,甚至将捐款给他们的建筑基金当作衡量一个人品德的唯一标准。同样地,我们普遍也普遍热衷于政治、种族和性别议题,这使得人们会提出这种看似有理有据的论点——衡量一个人品德的唯一标准就是在这些问题上持有并传播「正确」立场。

这为我们提供了一个新的视角来审视我们最初的问题:「不那么关心政治就代表我个坏人吗?」事实上,其他所有的善行方式,特别是做慈善,都比关心政治更为重要。因此,这个问题完全可以被另外一个问题所替代:「我没有参与其他各种行善方式,尤其是慈善活动,我就是坏人吗?」在回答了这个问题之后,我们还可以进一步追问:「除了因不参与慈善而背负的道德责任外,我们是否还应该因为我额外地没有参与政治,而再加上大约原来的 1%的道德责任?」

那么Cliff Pervocracy 提出的担忧:「即使我积极参与政治,但因为没有参与『所有』政治活动,我是否仍然是个坏人?」就可以被这个问题所替代:「即使我做了很多慈善,但因为没有参与『所有』慈善活动,我是否就是个坏人?更进一步,除此之外,是否还应该因为没有参与所有政治活动而再背负额外的、大约原来 1% 的道德责任?」

对于这个问题,实际上并没有一个令人满意的答案。如果你执意要因为没有将收入的 100%(除去基本生活开支)全部捐给慈善而自寻烦恼,陷入焦虑和自我厌恶的情绪中,那么恐怕没有人能够阻止你这样做。

相比之下,我更愿意将这种情况称为「不追求完美」。我的观点是,如果你觉得在向慈善机构捐赠一定数额的钱之前会一直生活在焦虑和自我厌恶中,那么不妨将这个数额定为你收入的十分之一。

为什么选择十分之一呢?

之所以是十分之一,是因为这是「Giving What We Can」组织和有效利他主义社区所倡导的标准。那么,我们为什么应该采纳他们的标准呢?我认为我们应该接受这个标准,原因如下:如果我们拒绝它,转而支持「除非你把所有钱都捐出去,否则你就是个坏人」这种观点,那么很可能每个人都会陷入极度的内疚感而无所作为。但如果我们明确表示「只要你捐赠十分之一或更多,就算履行了道德义务」,那么许多人就会愿意捐出十分之一或更多。最关键的是要有一个共识点,而十分之一这个数字恰好是一个很好的、四舍五入的、在宗教传统中也有渊源的数字。更重要的是,它已经成为我们普遍接受的共识点。这是一个正在发挥实际作用的共识点。如果你捐赠十分之一,你不仅可以让自己的名字出现在一份体面的名单上,还能获得进入「Giving What We Can」网站上一个秘密论坛的资格 —— 尽管那个论坛其实挺无聊的。

之所以是十分之一,正是因为定义应该为人服务,而不是人为定义服务。如果我们把「好人」定义得过于严苛,导致每个人都因无法达到这个不切实际的标准而痛苦不堪,那我们就是愚蠢的定义制定者。相反,如果我们是明智的定义制定者,我们应该采用最有效的方式来定义「好人」,以此来激励人们至少付出那么多的努力。

最后,我们选择十分之一这个比例,是因为如果你认同普遍化原则是道德的基础,那么在一个每个人都将收入的十分之一用于慈善的世界里,每年将有约七万亿美元流向慈善事业。要知道,永久解决全球贫困问题,估计每年需要 1000 亿美元,持续几十年。这仅仅占到突然可用慈善资金的百分之二左右。如果慈善事业每年能获得七万亿美元,仅第一年就足以解决全球贫困问题,消除所有可治疗的疾病,为不可治疗疾病的研究提供几乎无限期的资金支持,教育所有需要接受教育的人,养活所有挨饿的人,推动艺术领域前所未有的复兴,永久保护世界上所有的热带雨林,还能有余力发射五到六个不同的载人火星探索任务。而这仅仅是第一年的成果。谁能想象第二年会发生什么样的奇迹呢?

(与此形成鲜明对比的是,如果世界上的每个人都只是转发最新的话题标签,Twitter 可能会因为无法承受如此大的流量而崩溃。)

慈善堪称是最纯粹的无私之举。假如你认为治疗疟疾是当务之急,那么慈善捐款就是在全身心地投入这项事业。我曾经论述过,我们之所以无法解决世界贫困和疾病等问题,是因为我们的财力资源被无序的利益驱动所操控。既然如此,还有什么方式能比这更有力地反击呢——「不,谢谢,我要将这些象征我劳动成果的资源,用在我认为最有意义的地方」。

如果你每年都捐出十分之一的收入,那么你就已经为创造那个理想世界尽了自己的一份力。你可以理直气壮地说:「嘿,这可不能怪我,是其他人还在拖后腿呢。」

三、捐赠与道德责任

一旦我们将捐赠比例固定在十分之一,就能更好地回答最初的问题:「如果我想成为一个回馈社会的好人,但又对政治敏感,我该怎么办?」答案是:你可以选择不触及你敏感神经的方式行善。将义务限定在 100% 以下的另一个好处是,它给了你进行预算和权衡的空间。假设你年收入 3 万美元,并且认同十分之一是一个理想的捐赠比例,那么你可以选择直接捐出 3000 美元,或者参与政治抗议活动,直到你挽救的生命数量、创造的价值或改善的生活质量(按伤残调整寿命年 DALY 计算)相当于这个数字。

人无完人。这给了我们不必追求完美的理由。与其设定一个遥不可及的目标,最终只能望洋兴叹、无所作为,不如制定一个看似随意但切实可行的目标,以此鼓励更多人尽己所能。这个目标就是十分之一。

万物皆可衡量。这使我们能够精确地决定如何实现那十分之一的目标。有些人对政治敏感且心生恐惧;有些人因病无法从事志愿服务;还有些人因为经济拮据而捐不出太多钱。然而,金钱会不断提醒我们,所有资源和贡献最终都会汇集在同一目标上,我们可以通过多种等效的方式来履行义务。对于有些人来说,捐出收入的十分之一可能很痛苦,但我敢说,如果他们将自己的贡献视为一种可替代品,就能更好地权衡需要多少志愿服务或社会活动来达到同等价值。

Cliff Pervocracy 说:「你的任务永远无法完成,你永远做得不够好。」这种观点似乎是一个引发问题的方程式,即使是在最好的情况下,它也会让人失去方向,迷茫痛苦,陷入自我厌恶的泥潭,并使人对首个出现的寄生性观念毫无抵抗力,任由其驱使自己参与进最新的冲突里,否则就会被贬低为废物。在最坏的情况下,甚至它会自动催生出一群利己主义者,他们嘲笑帮助他人的想法。

另一方面,耶稣说:「你们要背上我的轭......你们的心里就必得安息。因为我的轭是容易的,我的担子是轻省的」这话听起来就像是在诱导人们说:「好啊,我愿意背起你的轭!感谢你的慷慨!」

波斯诗人奥马尔·海亚姆在思考伊斯兰教严苛的律法与自己享受人生的欲望之间的矛盾时,总结出了这样的准则:

无需严守教规,亦或神圣律法;

只要你慷慨济贫,不吝施舍,

从不伤害他人,也不出言不逊,

我保证你既能享天堂,又能品美酒!

我并不是说,把你十分之一的收入捐给慈善机构就能让你成为一个高尚的人,从而免除了其他所有的道德义务。我也不是说,选择不这样做的人就一定是坏人。我只是想表达,如果你感到有道德责任去帮助他人,而且你想要明智地履行这一责任,那么这种方式比大多数其他选择都要好。

本月,「尽己所能施予」(Giving What We Can)组织正在开展会员招募活动。这个组织的成员都会承诺将个人十分之一的收入捐给慈善机构。我自己是这个组织的一员,Ozy 也有加入意向,计划在有了稳定收入就加入进来。我们社区中有很多评论者也是会员——例如,我在他们的会员名单上看到了 Taymon Beal 的名字。一些著名的道德哲学家,如 Peter Singer 和 Derek Parfit,也都是会员。除此之外,还有 700 多人加入了这个组织。

我建议你不妨了解一下这个组织。

Thoughts Memo 汉化组译制

感谢主要译者 claude-3.5-sonnet,校对 Tyooov、JarrettYe

原文:Nobody Is Perfect, Everything Is Commensurable | Slate Star Codex

作者:Scott Alexander

发布于 2014 年 12 月 19 日