问题描述

有一种说法西方的历史与文明是文艺复兴时期对中国文化的伪造。这就是为什么在学习完东方智慧之后的现代西方再也无法诞生出什么绝世天才的原因了,大家怎么看呢?

我觉得不妨看看西方人自己怎么说。

太长不看:作者认为,低垂的果实越来越少不能完全解释天才的减少,同时互联网极大地加速了知识的传播,却没有改变这一趋势,这一定有什么其他原因。作者认为贵族式辅导的衰弱可能也是关键因素之一。

(不代表西方人的普遍观点,但此文确实在前几年发布时得到了热烈反响。)

为什么西方不再出产爱因斯坦

我认为,人类最令人沮丧的事实是,在 21 世纪,世界上大多数人获得了基本上免费获取全部人类知识的机会,这竟然没有催生一个黄金时代。

只要你深入思考互联网的降临,就似乎无法不开始抛弃那些关于天才是如何产生的固有观念。如果天才的产生仅仅关乎基因或天赋,那么在过去一个世纪里,随着世界人口急剧增长、大众教育飞速普及、全球范围内的种族和性别壁垒不断被打破,尤其是在近几十年来自由信息渗透到社会各个角落的背景下,我们理应见证一场天才的井喷——最顶尖的数学家、最伟大的科学家、最令人惊叹的艺术家竞相涌现、百花齐放。

如果你认为期待一场文艺复兴太过宏大,那么你至少会承认,我们应该期待出现某种程度的提升吧?

然而,这个伟大的现实世界实验不仅没有产生任何效果,甚至可能产生了完全相反的效果——天才的衰落。想想如今真正具有世界历史意义的天才是多么罕见,而过去的情况又是多么不同。在《伟大的书籍都去哪了?》一文中,塔纳·格里尔引用了奥斯瓦尔德·斯宾格勒的观点——这位早在 1914 年就开始记录天才衰落现象的先驱——来指出我们当前面临的天才衰落现象。

[斯宾格勒]反复将托尔斯泰(卒于 1910)、易卜生(卒于 1906)、尼采(卒于 1900)、赫兹(卒于 1894)、陀思妥耶夫斯基(卒于 1881)、马克思(卒于 1883)以及麦克斯韦(卒于 1879)描述为具有划时代「世界历史性」意义的人物:换言之,他们是与柏拉图、阿基米德、奥维德、莎士比亚和牛顿同一层面的巨匠。斯宾格勒并未论证他们的功绩;在他看来,这些人理所当然应被视为「世界历史性」人物,这一点显而易见。并且,从他论述的方式可以清楚地看出,他料定自己的读者对此早已心照不宣。

仔细想想吧!斯宾格勒于 1914 年开始撰写《西方的没落》。那时,托尔斯泰仅去世四年,马克思也才去世三十年。但斯宾格勒却能够断言——并且完全相信他的读者不会质疑——这些人已跻身于人类最伟大人物的全球先贤祠。然而,持有此类判断的远非斯宾格勒一人。十年之后,约翰·厄斯金开设了他那门关于西方传统伟大著作的课程——该课程堪称哥伦比亚大学共同核心课程、圣约翰学院课程体系以及《西方世界伟大著作》系列的开山鼻祖——其内容同样涵盖了上述所有名字。在此基础上,厄斯金还增补了威廉·詹姆斯、西格蒙德·弗洛伊德、托马斯·哈代和查尔斯·达尔文的名字……

在过去十年间去世的人物中,有谁能让你理直气壮地赋予如此评价吗?

过去二十年呢?

过去三十年呢?

或者说,当今在世者中,又有谁担得起这样的描述呢?

我可以列举出一系列其他性质类似的分析(实际上是哀叹),从《自然》杂志的《科学天才已经灭绝》到《新政治家》的《知识分子的衰落》,再到《高等教育纪事报》的《天才们都去哪了?》,以及《连线》杂志的《发现的困难》,哲学家埃里克·施维茨格贝尔(Eric Schwitzgebel)的《福多尔们都在哪里?》,以及我自己关于缺乏领军小说家的哀叹。

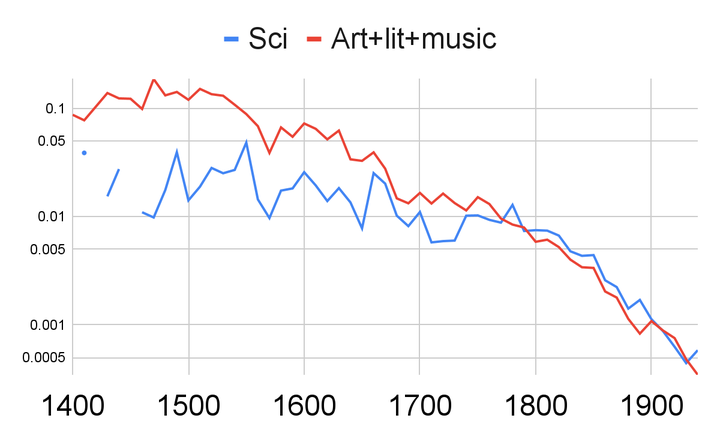

如果你不同意,我当然承认要为天才的衰落找到无可辩驳的证据是困难的——智力贡献极难量化,天才的定义总是存在争议,而且任何讨论都必然会回避各种观点和反驳。但至少乍看之下,数据似乎支持了这种坊间说法。以下是 Cold Takes 博客文章《今天的贝多芬在哪里??》中的一张图表。在下图中,我们可以看到备受赞誉的科学家(蓝色)和艺术家(红色)的数量,除以有效人口(指拥有教育和渠道能够为这些领域做出贡献的总人口)。

来自《今天的贝多芬在哪里?》

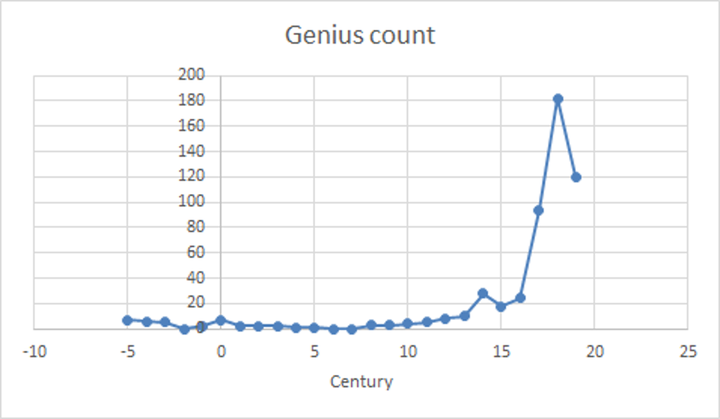

这个特定的数据集截止于 1950 年,但下降趋势已经非常明显。而《奇怪的循环卡农》则根据维基百科的提及次数整理了这张关于天才的图表。

来自《天才的神话》

这些图表甚至还没有量化互联网所代表的有效人口爆炸式增长(及其令人不安的、伴随而来的天才井喷的缺失)。

当然,有人可能会反驳说,现在仍然有许多爱因斯坦,他们只是没有显现出爱因斯坦那样的特质,因为现在的思想成果更难获得了。这个「思想越来越难获得」的论点确实有数据支持,尽管并非所有人都认同。然而,即便思想真的(在某种程度上)越来越难获得,这真的能完全解释我们天才匮乏的现状吗?难道在过去二十五年里,思想变得更难获得的程度,恰好就完全抵消了地球上几乎每个人都能免费获取海量信息所带来的爆炸性影响吗?而且,「思想越来越难获得」的说法,在硬科学之外的领域,比如音乐或小说创作中,似乎尤其缺乏说服力。

我们可能不愿承认这一点,但天才的缺席是一个重大问题。全球文化和智识的枯竭,对人类的长远存续构成了生存级别的风险。天才能阻止这种情况的发生;他们使我们革新,使我们恢复活力、重焕生机。我们不应回避这一点。

那么,所有的爱因斯坦都去哪儿了?

答案一定隐藏在教育领域的某个地方。而如果我们审视关于不同教育策略及其有效性的研究,确实会看到关于最佳实践、学习风格、班级规模、教育投入和公平性等各种各样的争论。但实际上,我们主要看到的是,这些因素大多影响甚微。教育研究者、同为 Substack 作者的 Freddie deBoer 指出:

……在芝加哥,通过抽签进入一所据称更好的学校,对教育成果并无影响。在纽约呢?也无影响。决定大学毕业率的是高中质量吗?不,那并无影响;真正起作用的是「入学前的能力」。私立学校对比公立学校呢?在校正了潜在的人口统计学差异后,并无影响。许多城市的家长执着于将孩子送入需要通过竞争性考试才能入学的高中,但当你调整了能力差异后会发现,就读这些学校并无影响。那些刚好低于录取分数线的孩子和刚好高于录取分数线的孩子,其基础能力非常相似,因此,尽管他们去了截然不同的学校,最终结果却非常相似,这一点我们丝毫不会感到惊讶。(人们之所以认为这些学校很重要,其背后的错误逻辑,与让哈佛大学从中受益的逻辑完全相同。)同样,肯尼亚那些备受追捧的公立学校也无影响。在中国通过抽签选择初中呢?还是没有影响。

许多人将学校的这种零效应视为基因决定论的证据,认为某些先天能力(如智商)才是真正重要的因素,而教育充其量只是一种传递事实知识库的载体。

我认为情况并非如此。因为,颇具悖论意味的是,对于教育孩子的唯一最佳方式,其实存在一个公认且具体的答案,这种方式具有清晰、明显且强大的效果。问题在于,这个答案是不可接受的。这种优越的教育方法极不公平,并且让那些处于社会经济阶梯最顶端的人享有特权。这个答案在历史上是众所周知的,如今也被教育研究者们所观察到:那就是家教辅导(tutoring)。

家教辅导,即一对一教学,能够显著提升学生的能力和成绩。在教育研究领域,这种效果有时被称为「Bloom 的两个标准差问题」,因为在 20 世纪 80 年代,研究者 Benjamin Bloom 发现,接受一对一辅导的学生

……比采用传统教学方法的学生表现好两个标准差——也就是说,「接受一对一辅导的平均学生超过了对照班级 98% 的学生。」

然而,尽管一对一辅导的有效性已被广泛认可,其现代形式几乎普遍只关注特定的标准化考试:在美国,AP 考试、SAT 和 GRE 构成了私人辅导的「圣三角」。这意味着当代最有效的教育方法——一对一辅导,绝大部分只针对那些能在大学申请简历上增色的少数可量化指标。

这只是历史上一对一辅导的一个狭隘版本。回溯历史,一对一辅导曾有着更为广泛的应用范围,至少对于精英阶层而言,它是早期教育的主要方式。

让我们将这种古老的形式称为「贵族式辅导」,以区别于你在咖啡馆里匆忙复习 SAT 数学题的那种辅导。它也不同于「虎妈式教育」,后者特别专注于为孩子们包装简历,以满足顶尖大学近乎苛刻的录取要求。贵族式辅导并不关注可量化的指标。在历史上,它通常涉及一位受聘的成年导师,这位导师在其领域内是专家,会花费大量时间陪伴一个年幼的孩子或青少年,不仅指导他们,还与他们进行讨论,常常以住家形式进行,旨在培养知识,同时也激发他们对智识性主题和领域的兴趣与投入。顾名思义,这主要为贵族所保留,这意味着——毋庸置疑——它带有深刻的不平等性。

这是一个可以追溯到极其久远年代的传统。例如,想想有史以来最伟大的政治家之一、少数真正的哲学家王之一——罗马皇帝马可·奥勒留(Marcus Aurelius)。威尔·杜兰特(Will Durant)在其著作《文明的故事:第三卷,凯撒与基督》(The Story of Civilization: Vol III, Caesar and Christ)中如此评价奥勒留的教育:

从未有一个男孩接受过如此坚持不懈的教育……马可喜欢游戏和运动,甚至捕鸟和打猎,也有人努力训练他的身体以及他的心智和品格。但在童年时期拥有十七位导师是一个沉重的负担(或曰「甜蜜的负担」)。四位语法学家、四位修辞学家、一位法学家和八位哲学家瓜分了他的灵魂。这些老师中最著名的是科尔内利乌斯·弗龙托(M. Cornelius Fronto),他教他修辞学……马可敬爱他,向他倾注了一个充满深情、出身皇室的学生所能给予的一切善意,并与他互通充满私密魅力的书信……

贵族式辅导跨越了不同王国和大陆,持续了数千年之久。如果我们将时间快进近 2000 年,我们会看到伯特兰·罗素,20 世纪无可争议的天才之一,他正是贵族式辅导的典型案例——由富有的祖父母抚养长大,他直到 16 岁才开始正式上学,并且拥有一系列轮换的导师,其数量堪比马可·奥勒留。其中许多人本身就是杰出的科学家和知识分子,例如,罗素的一位导师 J. 斯图尔特(J. Stuart),他本人就曾是开尔文勋爵(Lord Kelvin)(就是那个「开尔文」温标的命名者)的学生。罗素,得益于他详尽的自传,让我们得以清晰地了解贵族式辅导究竟是怎样的。以下摘自罗素生平的图像小说改编版 Logicomix:

罗素那位著名的同胞路德维希·维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)也享有类似田园诗般的学习环境,他在家接受私人辅导直到 14 岁。随便点一个天才的名字,你就能找到一位导师:约翰·冯·诺伊曼(John von Neumann)的女家庭教师[1]教他语言,他后来也有其他的导师。即使在孩子们并非完全在家接受教育的情况下,直到 20 世纪后半叶,贵族式辅导也是对传统教育的一种常见且持续的补充。想想达尔文(Darwin)是多么轻松自然,年仅 16 岁、已经进入大学的他,亲自雇佣了约翰·埃德蒙斯通(John Edmonstone)——一位曾经的奴隶、后来的黑人自由民——在他的课余时间教授他动物标本剥制术(这些课程后来对他乘坐贝格尔号考察船收集标本起到了关键作用)。年轻的达尔文在他的信中如此描述埃德蒙斯通:

……靠制作鸟类标本为生,他手艺精湛:他收费给我上课,我常常和他待在一起,因为他是一个非常和蔼可亲且充满智慧的人。

当你回溯更远,到 17、18 世纪,贵族式辅导更是常态,导师们往往本身就是贵族阶层的一员。伏尔泰(Voltaire)年轻时的导师是博学且见多识广的夏多内夫神父(abbe de Chateauneuf),他同时也是伏尔泰的教父。反过来,伏尔泰也曾是埃米莉·杜·夏特莱(Émilie du Châtelet)的导师,后者是一位早期的女科学家和数学家(她对导师要求苛刻是出了名的)。第一个算法的发明者阿达·洛芙莱斯(Ada Lovelace),年轻时由玛丽·萨默维尔(Mary Somerville)辅导,后者是另一位早期的女科学家(实际上,「科学家」(scientist)这个词正是为了以性别中立的方式指代萨默维尔而专门创造出来的,而非此前使用的「有学问的男人」(man of science))。

伟大的哲学家笛卡尔可以说是因为当家教而丧命的——53 岁时,他不得不在清晨 5 点这个反人类的时间点给克里斯蒂娜女王授课,而早上步行前往寒冷的城堡(他讨厌那里)让他患上了肺炎。[2] 但大多数时候,作为导师的生活本质上是一份舒适的、受人资助的工作,你向年幼的孩子灌输探索知识的乐趣,以换取丰厚的薪水,并保留大部分空闲时间——住在托尔斯泰(Tolstoy)庄园的导师们肯定有这种感觉,在早上教育完年轻的作家后,晚上则消磨时光、追逐当地的农家姑娘。

确实,贵族式辅导曾是何等普遍,令人瞩目。基本上可以说是标配。你或许听说过年轻的欧洲贵族们所进行的「壮游」(Grand Tour),他们游历各国,访问大学,体验不同的文化、美食和名胜。但你是否知道,这些年轻贵族出行时总是有导师随行呢?

年轻人(无论男女)都不会独自旅行。通常是先前已经教导过这个男孩的导师,在其旅行期间继续陪伴左右。也可能是一位特别指定的旅行导师来负责监督整个旅程。

历史上,通过辅导刻意培养出天才的最清晰案例,或许当属约翰·斯图尔特·密尔(John Stuart Mill):他是哲学家、经济学家、政治家、早期的女权主义者,也是一位全能的文艺复兴式人物。他的父亲,本身已是一位著名知识分子,明确地将约翰培养成一位天才,以期他能继承哲学上的功利主义事业,并刻意让年幼的约翰远离同龄的孩子。其结果是:

从三岁开始学习希腊语,八岁学习拉丁语,密尔到十二岁时已经掌握了大部分古典经典——同时还学习了代数、欧几里得几何以及主要的苏格兰和英国历史学家的著作。在他十几岁早期,他学习了政治经济学、逻辑学和微积分,并利用业余时间将消化实验科学的论著作为消遣。十五岁时——在结束了为期一年的法国之行(他最终将法国视为自己的家)归来后——他开始研读哲学、心理学和政府学方面的主要论著。所有这一切都是在他父亲严格的日常监督下进行的……

这最后一点揭示了一种常见的模式:父母与导师之间的界限常常是模糊的,而贵族式的家教辅导正是通过这种方式,有时也影响到了非贵族阶层的生活。卡尔·马克思(Karl Marx)的父亲(他富有到拥有自己的葡萄园)就曾私下辅导他直到 12 岁,之后他才开始接受正规的学校教育。再想想后来的汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)的例子,她是 20 世纪哲学界的巨擘;在希特勒崛起的德国,她出身于上层中产阶级的犹太家庭,并非贵族出身,但她在年轻时期的不同阶段都接受过拉比和教授的独立辅导,而且,或许更具相关性的是,她自己的母亲就扮演了一个典型的贵族式导师的角色[3]:

汉娜·阿伦特的母亲自认为是思想进步的人,力求按照严格的歌德式路线来培养女儿,这其中就包括阅读歌德的全集……在当时,歌德被认为是 Bildung(教育,即有意识地塑造思想、身体和精神)不可或缺的导师……汉娜的成长进步(Entwicklung)被她母亲仔细地记录在一本名为 Unser Kind(我们的孩子)的书中,并根据当时所谓的 normale Entwicklung(「正常发展」)标准来衡量她的成长。

Hannah Arendt 和她的母亲

另一个父母担任贵族导师角色的案例是弗吉尼亚·伍尔夫。尽管伍尔夫以未接受正规教育而闻名,但她实际上接受了严格的在家上学。

在成长过程中,伍尔夫没有上学。然而,她有一位专门教导她英国文学和经典著作的导师。她的父亲也积极参与她的教育,为伍尔夫和她的兄弟姐妹提供私人课程,在课程中推荐文学作品并帮助提升他们的写作能力。

考虑到这些例子,很可能天才在家族中世代相传这一现象的一个重要贡献因素是,家族中的天才成员充当贵族式导师,鼓励学习和思考,并向年轻一代灌输对更高层次知识的追求精神。当伯特兰·罗素的哥哥在他 11 岁时向他介绍几何学时,罗素后来在自传中写道,那是:

……我生命中的重大事件之一,如同初恋般令人目眩神迷。

这真的仅仅源于他先天的遗传天赋,还是数学因为他哥哥的关爱而染上了色彩?

最近,我与一位朋友讨论一个假设:贵族式辅导(那种我们如今已不再实践的方式)是唯一已知的、至少能偶尔产生天才的一贯方法。他反驳道:「那爱因斯坦呢?」这确实是一个很好的反例。爱因斯坦的声誉使他看起来是天才中最具民主色彩的一位,他几乎就是天才的同义词;他的例子似乎强调了天才的内在性,即天才可能来自任何地方,甚至可能是一位卑微的专利局职员。不是流传着他中学成绩不好的故事吗?

嗯,事实证明,那些关于他学校表现不佳的说法大多被夸大或纯属杜撰。爱因斯坦在成长过程中,在数学和哲学等学科上有多位导师,比如他的叔叔雅各布·爱因斯坦(Jakob Einstein)就教他代数。事实上,爱因斯坦家还有一位家庭导师,名叫马克斯·塔木德(Max Talmud)(这可能是有史以来最棒的导师名字了),而正是这位马克斯·塔木德,在阿尔伯特 12 岁时向他介绍了几何学,为年轻的阿尔伯特最终将我们对时空的理解转变为几何化的洞见埋下了伏笔。或许我们如今不再产出爱因斯坦,正是因为我们不再有马克斯·塔木德这样的人了。

马克斯·塔木德,爱因斯坦儿时的导师

我当然不是说贵族式辅导是通往天才的唯一途径。比如拉马努金(Ramanujan),他的父亲只是一名职员,但他却是有史以来最伟大的数学家之一(不过我得简要提一句,他家确实曾接待过寄宿的大学生,有人认为这些人可能充当了非正式导师的角色)。有些天才并未接受过辅导,尽管要证实「完全没有辅导」这种情况是出人意料地困难;除非是在详尽的传记中,否则辅导经历往往被略而不提。然而,可以肯定的是,那些未来的天才儿童似乎都曾与具有智识倾向的成年人有过极不寻常的大量一对一相处时间,后者常常向他们介绍远超其年龄的高深主题。一旦你开始留意,就会发现导师简直像蘑菇一样在历史上的天才人物周围冒出来。

关于为何历史上几乎所有知识分子都出身贵族的传统解释是,他们是唯一有闲暇时间来追求精神生活的人。但如果这从来不仅仅关乎闲暇,同时也关乎一种如今已不再受青睐的教育方式呢?

因为天才的减少确实似乎与贵族时代的终结相吻合。欧洲在天才史上占据着举足轻重的地位,原因固然很多,但或许也包括其长达数世纪的贵族接受家教辅导的传统。而且这种传统一直延续到相当晚近的现代。例如,如果有人用枪指着我的头,让我说出 20 世纪最伟大的两位思想家,我会选择伯特兰·罗素和约翰·冯·诺伊曼。他们基本上都是贵族出身,这真的是巧合吗?毕竟,「冯」(Von)本身就是一个贵族头衔。他们是那个可耻地、迅速地抛弃了他们这类人的世纪里的遗迹和不合时宜者,如同来自旧世界的异乡人。

现在再来看看我们目前的状况。尽管口头上宣称的恰恰相反,但总的来说,美国的教育体系完全是建立在基因决定论的基础之上的。一个孩子出生时就被假定拥有一系列天赋特质,例如,包括他长大后想成为什么(这偏好不知怎地似乎在他们六岁时就已完全成型、等待发掘)。然后,他们被投入学校系统——一个竞争性的学业精英管理制度,包裹在迟钝的层级官僚体制之中——他们将在这种结构里度过大部分青少年时光,被迫主要向那些和他们一样知之甚少的同龄人学习。那些无法安坐课堂的孩子会被喂药,直到他们能坐住为止。如果他们碰巧考试成绩好,或者他们的父母舍得花钱,他们或许能进入稍小一点的班级,遇到稍好一点的老师和稍聪明一点的同伴,但整体结构并无二致。大多数孩子亲身遇到的第一位真正的知识分子是他们的大学教授——而那时他们已经十八岁,并且置身于一个几十人的大课堂之中(即使在哈佛,入门课程通常也有数百人之多)。这样的方法无法稳定地培养出天才,这难道有什么好奇怪的吗?这难道不是与人类通常对事物产生兴趣的方式背道而驰吗?我们将孩子与伟大的头脑隔离开来,而且,或许也值得一提的是,我们也将伟大的头脑与孩子们隔离开来了。

如今,辅导主要被视为对教育官僚体系内部失败的一种纠正措施,就像是帮助应对某门课程、某个年级或某次考试的干预手段[4]。总的来说,那些在学校表现优异的学生并不会接受辅导——这感觉就像是,我们把那神秘的「天才酱汁」仅仅涂抹在了那些注定不会成为天才的孩子身上。

科技能否再次扮演救世主的角色?或许,贵族式辅导不必再是贵族的专属。近期的研究已经显示,与传统的在线课程相比,使用 AI 导师可以产生两个标准差的效果提升。或许在未来,我们可以想象个性化的 AI 家庭女教师和 AI 导师。但到那时,我们是否还需要人类天才呢?

回到当下,尽管在线课程日益普及,但互联网这一宏大实验已经向我们证明,仅仅获取信息对于培养天才的作用微乎其微——甚至可能几乎毫无作用。YouTube 上的数学教程固然很棒,但它们本身并未催生数学的黄金时代。从历史来看,天才的出现不在于能否接触到知识,而在于能否在早期深度参与知识探索。对人类而言,这种参与本质上是一种社交活动;特别是对儿童来说,这需要与成年人的互动,成年人不仅能给予他们个性化的关注,还能为他们示范严肃的智识投入是何种模样。想想看,对于青春期前的爱因斯坦而言,二十多岁的马克斯·塔木德递给他斯宾诺莎和欧几里得等人的伟大著作时,该是多么具有影响力。

你能为自己的家庭聘请一位马克斯·塔木德吗?我完全可以想象会有创业公司专门提供在线贵族式辅导服务,其目标并非应试或包装大学简历,而是专注于基础知识的培养,与学术大规模生产的常规范式截然不同。这实际上也契合了近期的一些其他运动,比如「慢食」运动。如今,在家上学甚至「非学校教育」(后者听起来在某些情况下可能本质上就是由父母主导的贵族式辅导)已经显著兴起。然而,对于这样一家初创公司而言,问题是显而易见的:家教辅导凸显了经济特权。正如托克维尔(Tocqueville)所指出的,对贵族制度的排斥是美国精神特质的基础。很能说明问题的是,尽管我确信其真实性,但在写这篇文章时我仍感到不适。

因此,即便成本对于上层中产阶级来说可以承受,这样的体系会被允许存在吗?

并非一切都会随着时间推移而变得更好。有些事物在过去做得更好,这既因为智慧的失传,也单纯因为过去的东西不是大规模生产的。漂亮的旧式连衣裙、手工缝制的毛毯,甚至厨房用具,过去都更坚固耐用。你可以在网上购买大规模生产的廉价武士刀,但如果用它对抗一把经过二十次折叠锻造的钢刀,你就是在自寻死路,即使后者已经年代久远。由意大利斯特拉迪瓦里家族成员手工制作的斯特拉迪瓦里小提琴,传奇般地被认为拥有比即使用最现代技术制作的小提琴更为卓越和独特的音色。

一个孩子,从女家庭教师教授多种语言,到知名学者辅导高等数学,这样的经历在当今世界同样是无法复制的。在将教育转变为大规模生产体系的过程中,我们创造了一个极其民主的制度,让大多数人以及整个世界都受益匪浅。这是正确的决定。但我们失去了那些最优雅、最美丽的头脑,那些如同精神上的斯特拉迪瓦里琴一般、经由手工匠心般的培养过程而诞生的心灵。

不幸的后果是,在非常真实的意义上,我们的知识文化中充斥着这样的人物,他们本质上是其贵族先辈的大规模生产的廉价仿制品。他们质量尚可,能够发挥作用,而且,毫无疑问,生产成本确实低廉。但我认为,他们发出的「声音」,与先辈们不尽相同。

[1]

女家庭教师(governesses)似乎是这段历史叙事中被忽视的一部分——她们通常不被明确称为导师(tutors),但实际上扮演了完全相同的角色,特别是在教育最初阶段,比如语言学习方面。而且,在那些最终成为当代天才的贵族中,女家庭教师的普及程度甚至超过了导师。

[2]

笛卡尔因家教而死的事件远不是学者们最不光彩的死亡方式中的佼佼者——那个「荣誉」是留给那些因与狗相撞而死的人,例如,让·雅克·卢梭被一只活蹦乱跳的灰猎犬撞倒。库尔特·冯内古特在幸存德累斯顿大轰炸数十年后,被一只小狗的牵引绳缠绕在腿上而绊倒。但弗朗西斯·培根超越了他们所有人,他因尝试用雪填塞一只死鸡而著名地离世。

[3]

就连汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)的情人,也扮演了贵族式导师的角色。当阿伦特还是个年轻的大学生时,她与她的教授、哲学家马丁·海德格尔(Martin Heidegger)有染,她(或许有些反常地)将这段关系描述为「我一生的幸事」。据称:

对海德格尔而言,阿伦特是一位年轻貌美、且能跟上他复杂思辨路径的女性;而他对阿伦特而言,则是通往存在主义哲学和智识生活的启蒙。

[4]

或许超级富豪们如今仍在私下里进行贵族式辅导?事实证明,即使我们看看那些收费最昂贵的辅导,他们提供的服务也大多属于「干预措施」的范畴:

……他曾为西海岸一个富裕家庭安排过一位年薪高达 40 万美元的导师。那家的孩子在学业上遇到了困难,并且有药物滥用问题,因此这位导师不仅要在家辅导这个学生,还要指导他和他的家人完成康复治疗。

Thoughts Memo 汉化组译制

感谢主要译者 gemini-2.5-pro-exp,校对 Jarrett Ye

原文:Why we stopped making Einsteins - by Erik Hoel

作者:Erik Hoel

2022 年 3 月 16 日

对贵族式辅导重要性的几点反驳

有时,当一篇文章引起巨大反响后,我会像这样写一篇后续文章;这算是在文章走红后对一些衍生问题进行梳理澄清。

我并没有不高兴。上一篇文章《我们为什么不再出产爱因斯坦》[1]收到了难以置信的众多反馈,该文认为,通过一对一辅导进行学习的方式在历史上曾是贵族的普遍做法,但后来衰落了,这使我们失去了一些最卓越的头脑。

评论和回复中的许多讨论线索都值得跟进,因为它们涉及到一些重要问题,例如:富人是否仍在秘密进行贵族式辅导?贵族式辅导在当今世界是否可行?以及对该理论本身的反驳。先从这个问题开始:

富人阶层是否仍在进行贵族式辅导?

一些回复推测,超级富豪们正在秘密地进行贵族式辅导,而我们对此一无所知。在我看来,根据我对超级富豪的粗浅了解,他们大多还是希望将子女送入哈佛。大学招生对教育的主导作用如此之强,以至于贵族式辅导已经不再受青睐,因为它并非明确针对(比如说)SAT 备考。几位为精英阶层服务的专业导师联系了我,并证实了这一点。以下是其中一位的说法:

真希望我们有更多客户能要求您在(精彩的)文章中所提倡的那种辅导。在与世界各地的精英共事超过 15 年里,恐怕我只能想到两三位寻求过您所建议的那种辅导。其余的客户——都只关心备考 :(

在超级富豪中也有一些例外,比如 Elon Musk,他对子女的教育采取了一种独特的方式,将他们送往自己创办的私立学校 Ad Astra。但根据描述,我不确定这是否算得上是贵族式辅导:

2015年,Musk 谈到了 Ad Astra,解释说这种教育模式将面向技能培养,并设定了如下目标:

- 作为年龄分层模式的一种替代方案。Musk 认为,按年龄将孩子分开进行教育没有意义,因为学生们的兴趣和能力各不相同,这与他们的年龄无关。

- 侧重于解决问题。与其在脱离实际的情况下给孩子提供「工具」,不如教他们如何解决问题。

- 游戏化。这位商业巨头指出,他不必「鼓励孩子们去玩」,因为通过游戏进行教育对孩子们来说是自然而然的事情。

与普通学校不同,这些 7 到 14 岁的孩子不分年级,而是以团队形式进行学习。

因此,看起来即便是超级富豪们,如今也不再实践贵族式辅导了,他们转而寻求其他形式的教育,比如游戏化。这或许是一个重大的、被错失的机会。

如今,贵族式辅导是否有可能以某种方式实现?

有几家公司联系过我,表示他们愿意尝试贵族式辅导,或者将业务扩展到这一领域,或者利用人工智能来实现(例如,The Collins Institute)。

但这样的公司屈指可数——非常少。如果你想创办一家贵族式辅导的初创公司,看起来竞争并不激烈!或许更棘手的方面在于需求。一个大问题是,贵族式辅导,仅从实际操作层面来看,往往需要在家上学(正如过去常常如此)。而在家上学并不流行,尤其是在精英阶层中。

有人向我提到了经济学家兼教育研究员 Bryan Caplan,认为他目前正在(通过在家上学的方式)对自己的孩子进行贵族式辅导。讽刺的是,Caplan 的著作大多是关于先天因素如何胜过后天培养,比如书名就叫《反对教育的理由》[2](The Case Against Education)。但 Caplan 似乎和我一样认为,教育之所以收效甚微,很大程度上恰恰是因为标准化的教育有多糟糕,因此他对自己的孩子采取了一种不同的方法[3],让他们在家上学,同时借助外部专业知识进行补充,这种方式看起来非常像贵族式辅导:

……我的儿子们很可能是全美国唯一在上大学劳动经济学课程的 12 岁孩子。……他们现在的同伴群体包括 Robin Hanson、Alex Tabarrok、Tyler Cowen、Garett Jones 和 Nathaniel Bechhofer。这可以说比他们在传统中学可能拥有的任何同伴群体要高出四个标准差。

Caplan 似乎正利用教育体制的空隙,悄悄尝试这种现代版的贵族式辅导,他表示:

……据我所知,现实世界根本不关心学生在中学阶段做了什么。「Caplan 家庭学校」不会妨碍我的孩子们进入好的高中;他们可以在 9 年级重新进入费尔法克斯县公立学校(Fairfax County Public School)。这也不会妨碍我的孩子们进入好的大学;大学并不知道申请者在中学时做了什么。而且这也不会妨碍我的孩子们找到好工作;国内大概没有哪个雇主会问申请人 7 年级时的表现如何。因此,尽管让孩子在高中阶段在家上学感觉有风险,但我们接下来的两年看起来将一帆风顺。

换句话说,你可以让你的孩子在家上学,从而有时间对他们进行贵族式辅导(特别是如果你本人就是专家,或者,如果你家境优渥,也可以聘请导师),直到他们必须进入 9 年级为止,这一切并没有太大的弊端——他们仍然可以进入哈佛(这正是精英阶层出于传递信号的目的所希望的),因为大学甚至不会看高中之前的在校记录。我认为这是一个有趣的可能性,或许我也会在自己的孩子身上尝试一下。

反驳意见,或曰「驳 Scott Alexander」

博客作者兼精神病学家 Scott Alexander 写了一篇题为「反驳」的回应文章,文中他并不同意贵族式辅导在历史上具有重要意义,也不同意其衰落导致了天才人物的减少。在我看来,他的反驳理由并不十分有力。

首先,Scott 试图举证说明并非所有历史上的天才都接受过辅导。为了佐证其观点,他说道:

Hoel 认为贵族式辅导的衰落是「我们为什么不再出产爱因斯坦」的原因。但既然如此,为什么我们也不再培养出牛顿、莫扎特、达尔文、巴斯德、狄更斯和爱迪生这样的人物呢?

我不确定他为何选择这些例子,因为名单上大部分人都接受过一对一辅导。正如我在文章中所说,要弄清历史上的人物是否没有导师和/或女家庭教师(她们也承担了辅导职责)其实相当困难,而且很多时候,像母亲、父亲这样的家庭成员就扮演了传统贵族式辅导者的角色,但这些细节往往在维基百科这类概括性信息源中被认为不值一提。就拿他提到的这些人来说:

莫扎特 由他的父亲(一位音乐家,或许更重要的是,一位音乐教师)进行一对一辅导,这种父子关系,从其父亲的角度看,被形容为「近乎痴迷」。他没有接受过其他正规教育。

托马斯·爱迪生 很可能由曾是职业学校教师的母亲在家进行教育和辅导。

查尔斯·狄更斯 由他的母亲辅导(她懂拉丁语,并且作为 Barrow 家族的一员,比她所嫁入的家庭受教育程度更高)。事实上,查尔斯对文学的热爱正是源于此。根据《查尔斯·狄更斯传》(Charles Dickens: A Life),狄更斯母亲在文学和阅读方面的辅导使得

「……伊丽莎白·狄更斯听起来像是一位通过悉心教导来呵护儿子的母亲,这激发了他的想象力。从那时起,文字便与愉悦联系在一起,他也由此踏上了自己的人生道路。」

查尔斯·达尔文 在一个有女家庭教师的家庭中长大(女家庭教师不仅照看孩子,也负责教学):

……随着孩子们逐渐长大,家里接连聘请了几位女家庭教师。其中一位深受喜爱的是 Miss Thorley,她待了很多年;之后是一位德国家庭女教师 Miss Ludwig,她似乎被正式雇佣了几年,之后则是断断续续地受雇。

而且我认为他很可能也有导师——当然,他自己的孩子就是在这样的家庭环境中长大的,他们在信件中提到了自己的家庭教师,很难相信他们(一个拥有庞大庄园、仆役住所、男女家庭教师的富裕贵族家庭)的境况会与查尔斯本人成长时的环境有所不同。而且我们确切地知道,查尔斯在日后的生活中也确实额外聘请过导师;我在文章中就举过一个例子:达尔文年仅 16 岁时就聘请了一位被解放的奴隶作导师,这足以说明在当时,聘请导师作为教育补充是多么随意和普遍。他尤其在数学方面需要帮助:

暑假期间,家里为他请了一位私人教师,与其说是为了帮他温习「数学」,不如说是想硬塞些数学知识给他;但他自述对数学「没有天生的悟性」,在掌握代数第一部分之前就放弃了,并且「极其厌恶无理数和二项式定理」。晚年他非常后悔没有掌握数学的基本原理,因为那或许能对他的研究有所助益。确实如此。倘若他是一个对数学哪怕略知皮毛的人,或许就能抢在孟德尔之前发现遗传规律,遗传机制也就会由他揭示给世人,而不必等到 1900 年德弗里斯、科伦斯和切尔马克重新发现孟德尔的研究成果后才得以公之于众。

所以,尽管难以想象,但有历史证据表明,如果达尔文接受了比他实际得到的更多的一对一辅导,他本可能成为一位更伟大的天才。

牛顿呢?情况更为复杂。牛顿 12 岁才首次入学。在此之前他在做什么?我能找到的细节很少,但如果他是在家接受教育,那很可能是由父母辅导的。更为关键的是,当时的教育本身与现在大相径庭。即便是在大学的学习,也远比现在更接近我们所理解的辅导模式。Aneesh Mulye 在 Scott 的博客上留言指出了这一点:

牛顿和达尔文恰恰是反例……牛津和剑桥之所以闻名,其主要的教育方式正是……辅导……我指的不是一对多,而是最多 1 对 1 到 1 对 3 的师生比。这正是它们赖以成名的原因。正是这种方式培养出了一代又一代我们所见的天才,甚至包括像道金斯这样的现代杰出人物(道金斯的导师是尼科·廷贝亨,动物行为学的奠基人,后来的诺贝尔奖得主;道金斯对其经历的描述令人惊叹,并与如今默认的绞肉机/工厂式教育模式形成了惊人且令人沮丧的对比——你会意识到后者或许根本不配称为「教育」)。

所以所有诸如「然后他去了牛津/剑桥,接受了完全正常的教育」之类的说法,都是一个重大的范畴错误。那不是他们在那里做事的方式;在那里,他们实际上会偶尔不厌其烦地按下那个「成功」按钮。

关于当时在剑桥求学的情形,历史资料也印证了这一点。以牛顿传记《永不停歇》([Never at Rest])为例,书中提到:

[剑桥]各学院内部的导师制……已在很大程度上取代了大学讲座……牛顿的导师 Benjamin Pulleyn 在牛顿读本科期间,是三一学院最善于招揽和指导学生的导师(champion pupil monger)……[牛顿的]导师 Pulleyn 或许认识到了他学生的才华,并试图通过引荐艾萨克·巴罗(Isaac Barrow)——三一学院里唯一有资格评判牛顿所进行的非正统研究能力的人——来帮助他。

因此,牛顿在家学习直到 12 岁,然后在 17 岁时,在剑桥一个已经取代了讲座的辅导体系中接受一对一辅导,这再次说明,将他作为反例是很有争议的。

路易·巴斯德 是这些例子中唯一一位明确未接受过辅导的人……除非你再次将以下情况考虑在内:即当时顶尖大学的教育模式在更大程度上是基于辅导的——而且,路易·巴斯德本人后来也确实被任命为一名「导师」。

因此,在 Scott Alexander 提出的六个所谓未受辅导的天才案例中,有两位是由他们的父母辅导的(而他们的父母恰好是专业教师)。另一位,达尔文,家里有女家庭教师,并且肯定通过辅导补充了他后期的教育,可能早期教育也是如此(至少,我们知道他富裕的贵族家庭有此习惯)。还有两位,牛顿和狄更斯,情况更具争议,但都显示出接受过某种辅导的迹象,具体取决于如何填补信息空白(这方面专家或许比我了解得更清楚),尽管狄更斯的辅导经历结束得相当早。只有最后一个例子巴斯德,是以非常接近现代的方式完成了学校教育,除非我们把当时精英大学仍依赖辅导体系等方式运作的情况也算进去。

总而言之,如果我们深入考察这些人物中大多数人的人生,会发现那是一个辅导之风盛行的社会——我们看到母亲辅导、父亲辅导,看到受雇的导师和女家庭教师,看到一个围绕辅导建立的精英教育体系,也看到这些人物自己后来成为了导师。

问题似乎在于,Scott 读完文章后形成的印象是:「天才培养过程中肯定只有一个环节出了问题,就是这个」。他甚至说:

我认为像 Hoel 这样试图找出天才培养中「出错的那一件事」的努力注定要失败。

他还用下面的话暗示了同样的意思:

……Hoel 提出了一个更绝对的主张:即当今几乎没有天才了。要让贵族式辅导来解释这一点,就需要几乎所有过去的天才都接受过贵族式辅导。但据我所知,事实并非如此。

然而,我在文章中从未说过天才人物的减少完全且彻底地是由于缺乏辅导。就我个人而言,我确实认为「新思想越来越难发现」。事实上,原文中就链接了支持这一假说的证据。我只是不认为这能解释全部的衰落现象,而贵族式辅导是那块缺失的拼图。因此,我们理应能找到历史上未接受贵族式辅导的天才案例,同时也理应能在贵族式辅导结束后(甚至在今天)仍然发现天才,只是相对于有效人口基数的比例有所下降(这确实是观察到的现象)。这就使得 Scott 的大部分批评失去了针对性,因为他反驳的是一个被歪曲的、强调单一因果关系的稻草人论点。

为什么要在天才减少的现象中寻找那块缺失的拼图呢?正如我所指出的,「新思想越来越难发现」这一论点隐含了两个值得商榷的假设:(a) 科学和艺术是以完全相同的方式「可被挖掘」或「可被穷尽」的,因为两者衰落的趋势看起来相似;(b) 新思想变得更难发现的程度,足以抵消掉互联网在不到 20 年内为地球上每个人带来的免费信息爆炸式增长的影响。Scott 对这两点都未作回应,而正是诸如此类的复杂因素让我认为,仅仅用「新思想越来越难发现」来解释是不充分的。

最后,Scott 还简要提出,在某些领域我们仍然在进行贵族式辅导(他提到了音乐和国际象棋)。Scott 用以支持音乐案例的证据是他自己的兄弟,他曾受教于一位著名的爵士音乐家,后来也成为了……一位著名的音乐家。这在我看来就是一个当代贵族式辅导的成功案例。但 Scott 似乎认为这种情况非常普遍,以至于我们现在应该随处可见莫扎特式的人物,然而事实并非如此,所以他认为我的整体假说是错误的。一位古典音乐家对此表示异议,评论道:

在作曲方面,这门艺术确实衰落了,事实上,针对作曲的私人辅导基本绝迹(这在过去很普遍)。在我作为古典音乐家的职业生涯中,我只听说过当在音乐学校那些常规、枯燥且缺乏启发的教学时段里进展不顺时,才会把私人作曲辅导当作一种权宜之计。这和普通学校的情况类似。

国际象棋(以及体育)是我认为我们仍然经常进行历史上在智力学科领域常见的那种密集型一对一辅导的两个领域。而且确实,国际象棋和体育领域的记录数十年来一直被持续稳定地打破:Magnus Carlsen 比 Bobby Fischer 更强,Roger Federer 比 Andre Agassi 更出色,等等。

因此,尽管我感谢 Scott 对这篇文章的参与和回应,但在我看来,这些对理论的反驳意见都不是很站得住脚,因为它们要么忽略了历史细节,要么假设如今贵族式辅导的发生频率与过去相同(这一点精英阶层的导师们并不同意),要么就是假设我的论点意味着单一因果关系或普遍适用性。

Thoughts Memo 汉化组译制

感谢主要译者 gemini-2.5-pro-exp,校对 Jarrett Ye

原文:Objections to the importance of aristocratic tutoring

作者:Erik Hoel

2022 年 3 月 23 日

昔日的天才是如何培养的

近来,大公司似乎特别热衷于用机器取代人类天才,但我认为,现在就对人类失去信心还为时过早。为此,我写了《为什么西方不再出产爱因斯坦》[4]一文,探讨历史上那些天才人物往往是工匠式教育精心塑造的结果——尤其是许多贵族出身的天才,他们身边围绕着成群的家庭教师和私人导师(而这些导师本身,往往就是了不起的科学家或各自领域的顶尖专家)。

这种不平等的贵族式教育显然无法匹配现代教育体系的大规模培养需求,而放弃贵族式辅导很可能导致了天才和通才的减少。尽管今天的孩子们接触成年知识分子的机会更加平等,但这种接触往往变得零散而稀薄,远不如旧时特权阶层孩子所享受的那种「集中熏陶」(我必须强调,这极其不公平)。物理学家理查德·费曼在他 1961 年的讲座集《物理学之美》(Six Easy Pieces)中,总结了一对一辅导的益处及其规模化实施的困境:

但是,我认为,要解决教育问题,必须认识到:最好的教学,只可能发生在师生之间直接建立的个体连接中。唯有学生与良师一对一探讨观点,自由交流,探讨想法,思考问题,教育才能达到理想状态。仅仅坐在教室听讲,甚至只是完成布置的作业,能学到的东西非常有限。但在我们这个时代,学生太多了,我们不得不在这种理想状态之外,寻找一个替代方案。

那么,如果能不计成本投入教育,能达到的理想状态是什么样子?什么样的日常教育方法能稳定地「出产」天才?

首先说明,我研究贵族式辅导,是要梳理出一套关于其结构和理念的指南,尽管比较抽象,但或许有助于复兴这种教育方式。当然,最好更加公平,比如借助新技术,让中产家庭也负担得起。一对一辅导可能永远无法普及,说实话,精英教育本就不是人人负担得起的。教育成本一路飙升,顶级私立高中一年学费高达 7 万美元,可统计数据却很难证明把孩子送进去就能带来什么明显的好处。学生贷款债务逼近两万亿美元,而大学(我在里面待了快二十年,深有体会)却似乎越来越官僚化、越来越营业化,更像是给年轻人提供的服务场所,而非培养天才的殿堂。教育陷入如此困境,我们有理由憧憬一个不同的教育图景。

作为培养众多(即便不是大多数)杰出人才的摇篮,贵族阶层自启蒙运动早期就盛行一对一辅导。长达几个世纪,辅导都是教育的主流形式。它在贵族阶层发展成熟,而后被社会各阶层效仿实践:比如富一代(new money)模仿贵族聘请教师,或者少数情况下,中产或贫困家庭的父母亲自上阵。

就连孤儿,有时也能得到贵族式辅导。亚历山大·汉密尔顿(Alexander Hamilton),通常被描绘成(比如音乐剧《汉密尔顿》里那样)完全白手起家、简直是天纵奇才、聪明得不可思议。但事实并非如此。汉密尔顿给母亲当过记账员,母亲去世后,这段经历帮他在一家国际贸易公司找到份文员工作,替老板尼古拉斯·克鲁格(Nicholas Cruger)处理物流事务,而克鲁格对这个年轻人也格外用心培养。此外,汉密尔顿还有另一位尽心尽力的导师,一位才华横溢的牧师:

诺克斯(Knox)在汉密尔顿的母亲雷切尔去世不久后便开始照顾他。这位苏格兰长老会牧师因坚信自由意志而反对加尔文主义的预定论教义,与主流信仰格格不入。对汉密尔顿这种似乎注定一生默默无闻的人来说,诺克斯的哲学无疑有着巨大的吸引力。这位牧师的鼓励和影响,无疑点燃了汉密尔顿内心的雄心壮志。诺克斯不仅布道词写得出色,偶尔也行医,他将这名年轻孤儿护在翼下,亲自辅导他学习人文和科学。工作之余,汉密尔顿总爱泡在诺克斯的藏书室里,如饥似渴地研读各类经典著作、文学作品和历史典籍,持续拓展着知识边界。

除传记所载的诸多案例外,还有证据显示,剑桥和牛津大学曾有几十年根本不开讲座,教育体系完全围绕一对一辅导展开,这恰好和牛顿等诸多伟人就读的时期重合。当时的导师们不仅主导大学的管理,甚至直接向学生收取费用。古典教育著名的收官环节「欧洲壮游」(Grand Tour),也是由这些富家子弟的导师带队。纵观历史,从笛卡尔到巴斯德,众多学者都通过担任贵族私教谋生。甚至早在罗马帝国时期,富家子弟就聘请私人教师在家授课,只有平民子女才会进入类似我们今天这种形态的学校。

那么,从这些历史片段中,我们能提炼出哪些切实可行的见解?

以约翰·斯图尔特·密尔为例,他堪称历史上「精心培养的天才」中最典型的案例之一。他在经济学、哲学和政治学领域都成就斐然,是那个时代的巨擘。密尔写了一部详尽的自传,向后人披露了他的教育历程(下文所有引用的密尔的话均源于此)。这可能是那个时代关于贵族式辅导最翔实的记录了。而辅导他的,正是他父亲詹姆斯·密尔(James Mill)。密尔写道:

记录下这样一种与众不同、引人瞩目的教育或许是有意义的。且不论它还有何建树,这种教育起码证明:在那些普遍的所谓「教学」模式中几乎被荒废的幼年阶段,能教授并被有效接受的东西,远比人们通常以为的要多得多。

密尔这样描述他父亲詹姆斯·密尔的付出:

在那整个时期,父亲几乎每天都花费大量时间教导子女:尤其对我,他更是倾注了超乎寻常的精力、心血和耐心,极力按照他的教育理念,给予我最高水平的心智培养。

詹姆斯·密尔本人就是一位杰出的知识分子。他的教育方法(在另一位天才人物杰里米·边沁的建议下),采用的正是那种贵族式的辅导模式,这在当今时代已无法复制。例如:

父亲从不允许我将学到的任何东西退化成死记硬背。他坚持让理解伴随教育的每一步,甚至争取超前。凡是能通过自己动脑解决的问题,他绝不会直接给出答案,直到我自己用尽方法独立思考找出答案。凭心而论,我在这方面做得相当笨拙;回忆起来几乎全是失败的经历,少有成功的时候。

也就是说,贵族式辅导者会尽可能地引导学生关注过程和基本原理,避免无效记忆(这和现在的学校教育背道而驰)。当然,有些情况下大量记忆在所难免,比如密尔三岁时他父亲教他希腊语的情景:

我对此最早的记忆,是背诵父亲称之为「词根」(vocables)的东西,就是父亲写在卡片上的一系列常见希腊词列表,配上英文意思。

密尔后来写道,他阅读了:

在父亲指导下,我读了很多希腊散文作家的作品,我记得的有希罗多德(Herodotus)的全部著作,还有色诺芬(Xenophon)的《居鲁士的教育》(Cryopaedia)和《苏格拉底的回忆录》(Memorials of Socrates)……

但这并不意味着密尔什么都学——他父亲的教学目标明确,重点突出。先是希腊语,然后是算术和历史,初期很少碰其他科目。从语言入手是贵族式辅导的常见路子,通常由家庭女教师负责,有时也像密尔这样,由父母或男导师亲自教导。当时普遍认为,数学需要心智更成熟才能领悟,而语言、历史和文学则天然适合早期学习(注意,这和现代学校试图让所有学科齐头并进的做法形成鲜明对比)。

此外,密尔从小就被允许自主研读、探索课题。以算术为例:

这也是父亲教我的:它是晚上的任务,我清楚记得那有多么枯燥。但这些课程只是我日常学习的一小部分。更多来自我自发阅读的书籍,以及父亲对我的言传身教,尤其是在我们散步的时候……读书时我会在纸片上记笔记,然后在晨间散步时,就依据这些笔记向他复述内容……

想想这和现代的一对一辅导有多大差别:如今的辅导多半是找个学长学姐在咖啡馆刷 SAT 题。而贵族式的方法则更从容,也更灵活,有时甚至在散步时效果最好。

密尔自己也常常担任「贵族式导师」的角色,去辅导弟弟妹妹。

我八岁开始和一个妹妹一起学拉丁语。我边学边教她,她学完再向父亲复述……不过,我从这种锻炼中获益良多:那些需要教给别人的知识,我学得更扎实,记得也更牢固;或许,在那个年纪练习向别人解释难点,本身就是一种有益的锻炼。

这同样是宝贵经验:让孩子亲自当老师颇有益处。在以讲授为主的标准化教育体系里,很难想象让这么小的孩子去教别人——如果他们自己从未经历过辅导,他们怎么知道如何辅导别人?可见,早期的儿童辅导能打开常规教学模式难以实现的可能性。

学完算术后,密尔又在父亲指导下学了欧氏几何几何与代数。到十一二岁,密尔已经开始开始撰写历史和研究文章,算得上是短篇论文了。父亲对此表示鼓励但从不审阅,以免过于严厉的评价打击他的热情。我再次认为这是宝贵经验:对一个用心良苦且有才华的导师来说,最大的风险就是变成一个权威的批评者,这会扼杀创造的乐趣,让智力探索索然无味,甚至让人心生畏惧。所有早期的智力成果,都注定如同孩童堆砌的沙堡,短暂而脆弱。

在我们现行的教育体系,尤其是在大学招生时,「全面发展」最为吃香。但在天才的成长故事里,我们常看到导师鼓励他们尽早钻研特定领域。密尔还不到十几岁,就开始帮父亲做学术研究(布莱士·帕斯卡开始帮父亲时也差不多这么大),这表明贵族式辅导在某个阶段应该升级为更高级的模式,类似学徒制或合作制——很像现在教授和研究生的关系,只是发生的年龄要早得多。

就密尔而言,这种合作大致是这样:他和父亲每日散步时围绕同一主题展开深度探讨,父亲会从不同角度深入阐述,密尔则保持着一贯的笔记习惯。这种聚焦式讨论持续多日。之后,密尔会整理出一份结构清楚的初稿,以帮助父亲写出一本政治经济学著作。最终父子二人会共同审阅这些初稿,进行深入推敲:

直到它清晰、准确、内容也像样了。我就这样把整个学科过了一遍;我每天提交的 compte rendu [报告]整理成的书面大纲,后来就成了他写《政治经济学原理》时的参考笔记……这种教学方式堪称培养思想家的绝佳方法,但需要由像我父亲这般严谨有力的思想家来实施……我不相信还有哪种科学教学能比这更透彻,更能锻炼思维能力……他极力(甚至有些过度地)激发我的能力,让我凡事自己去探索,他的讲解总是在我探索之后,而不是之前……

想想看,詹姆斯·密尔仅仅通过散步,就如此自然地推动了儿子的进步。起初,儿子只需记录父亲即兴讨论的内容,隔日共同温习笔记。几年过去,这逐渐演变成了学徒模式,父亲重拾旧题,而儿子则帮他写下他的下一部著作。

这和亚里士多德教导学生(包括亚历山大大帝,据说他行军时总带着亚里士多德赠送并批注过的《荷马史诗》)的方法如出一辙,或许并非巧合。实际上,许多我们现在认为是亚里士多德著作的作品,比如他的《修辞学》,最初可能只是学生为辅助教学整理的笔记,而非为了出版。这些在我们看来是划时代的宏篇巨著,在当时也许只是辅导过程中的练习而已。

现在,我们再来看另一个有详实自传记录的贵族式辅导案例——伯特兰·罗素的教育。但他的经历大相径庭。不同于密尔有父亲专职辅导,罗素的导师换个不停,可能多达几十位。不过,他的家庭依然扮演了关键角色,这在《罗素自传》(The Autobiography of Bertrand Russell)中有细致描述。

我的罗洛叔叔(一位气象学家)在我早期成长中很重要,他常常跟我聊科学,他在这方面懂很多……他的谈话极大地激发了我对科学的兴趣。

他的阿加莎姑姑也是。罗素这样回忆和姑姑的相处:

我六七岁时,她又开始教我,教的是英国宪法史。这让我兴趣盎然,她教的很多东西,我至今还记得。

放眼今天,你能想象哪个姑姑会这样教孩子历史,而且还是每天坚持、一丝不苟地教吗?这种情况在罗素家屡见不鲜:11 岁时,罗素的哥哥就开始教他欧氏几何。

事实上,和密尔相似,罗素那些极为聪慧的家人进行的早期辅导,常常让他的笔记本里充斥着成年人的长篇大论和各种解释,而年幼的罗素更像是个速记员。其他时候,他们只是单纯地一起读书,比如罗素回忆给祖母朗读的场景:

在我能流利阅读后,我常读书给她听,就这样,我广泛接触了标准的英国文学。我和她一起读了莎士比亚、弥尔顿、德莱顿、库珀的《任务》、汤姆森的《懒散之堡》、简·奥斯汀以及其他许许多多的书。

正是罗素的祖母精心规划了他所受的教育,而她这么做是为了避免重蹈长孙的覆辙——那位长孙因为受不了她那种咄咄逼人的宗教热情,把她的信看都不看就烧了。根据《伯特兰·罗素传》,她这么做的原因是:

至少要让伯蒂(Bertie)保持纯洁、虔诚和友爱;必须把他培养成能接替祖父首相之位、继续推进神圣改革事业的人才行。

(注意这和詹姆斯·密尔的想法多么相似,对他来说,儿子就是承载并延续功利主义思想的希望)。也正是罗素的祖母让导师们像走马灯似的换个不停,罗素自己猜测,这或许是为了避免削弱她对他的掌控力。同时,她又怕他太累,所以尽量压缩罗素的正式课业时间。

罗素身边还有几位住在彭布罗克庄园(Pembroke Lodge)的家庭女教师,比如德国保姆威廉明娜(Wilhelmina),她们在奖惩方面通常有很大的自主权。

……我变得非常依赖她。她教我写德文信…… 她偶尔也会打我,我记得被打时会哭,但这从未让我觉得她因此就不再是朋友。她一直陪我到六岁。

(关于家庭女教师对天才成长的影响,真够写一篇历史学博士论文的了,因为太多人在默默无闻中扮演了早期启蒙者的角色。)

男导师不仅和家人同住,有时甚至就在彭布罗克庄园的地界上搞科学研究。罗素在描述一位这样的导师时写道:

他信奉达尔文主义,当时正在研究小鸡的本能。为了方便他研究,那些小鸡被允许在屋里每个房间「横行霸道」……

学习过程并非一帆风顺,罗素的进步似乎常取决于导师的水平。最差劲的导师只会照搬上课的那种死记硬背和照本宣科。

我发现代数入门难多了,也许是教得不好。我被要求死记硬背:「两数和的平方等于两数的平方和加上两数乘积的两倍。」我压根不懂这是啥意思,记不住时,导师就把书往我头上一扔,这对启发我的智力没任何帮助。不过,熬过代数入门的坎儿后,后面就都顺利了。我以前还挺喜欢用自己懂的东西给新来的导师一个下马威。

到了 18 岁,罗素和密尔一样,从被辅导者变成了学徒,给传奇数学家阿尔弗雷德·诺思·怀特海(Alfred North Whitehead)当助手并合作,最终共同完成了名垂青史的《数学原理》(Principia Mathematica)。然而,他们的关系最终和许多紧密的师徒关系一样,以决裂告终。因为《数学原理》虽然才华横溢,却终究不过是试图填补逻辑与数学核心缺陷的悲壮尝试。但他们确实密切合作了整整九年,关系近到有时会在对方家一住就是几星期。持续的讨论与辩论对这位未来的诺贝尔奖得主而言是至关重要的精神刺激,罗素想必时刻都感受着电流穿身般的思维激荡。对此我深有体会,——我曾与一位导师共同挑战另一个「不可能完成」的智力项目,当时至少在心理层面有类似的体验。那个项目也试图填补我们知识体系中的一个巨大空白——我们当时想通过所谓的「整合信息论」来建立一门意识科学。

一个简单的事实是,历史上关于年轻天才们的日常作息,留下来的细节寥寥无几。很多时候,唯一的详细信息来源就是天才本人的自传。

尽管如此,我们还是能从中得到一些实实在在的启示。首先,并不存在什么从一门学科到另一门学科的「标准最佳学习路径」,也没有引入某个特定学科的「最佳时机」,更找不到放之四海皆准的完美教学方案。以布莱士·帕斯卡(Blaise Pascal)为例——他与约翰·斯图尔特·密尔虽同享父亲的贵族式辅导(其父身为税务官员,家境优渥、学识渊博,对教育理论也颇有研究),但培养规划和科目顺序大相径庭。这位后来的伟大数学家直到十多岁才接触数学,此前其父刻意将数学书籍锁在家中别处,以免儿子过早分心。语言学习同样被推迟到12岁;在此之前,他父亲先讲授通用的语法规则,习得基本原理后才学习具体语言。(根据《布莱士·帕斯卡:心灵的理由》(Blaise Pascal: Reasons of the Heart),帕斯卡的父亲也辅导了他的女儿杰奎琳·帕斯卡(Jacqueline Pascal),把她培养成一位文学神童。)

因此在我看来,真正重要的既不是辅导课程的时间安排,甚至也不是所授科目选择。纵观历史上那些最杰出且详实记载的案例,关键要素在于:(a) 孩子与热衷智力探索的成年人进行一对一深度交流的总时长;(b) 有一位强有力的主导者,以培养卓越人才为明确目标,从宏观层面把控教育方向(比如密尔的父亲、罗素的祖母、汉密尔顿的导师诺克斯,以及现代例子如数学家陶哲轩的父母);(c) 充足的自由时间,即每天的辅导时间比传统学校少;(d) 教学要避免死记硬背和应试导向,转而鼓励从第一性原理出发思考,鼓励讨论、写作、辩论,或者仅仅是一起梳理基础;(e) 在这些活动中,最好让学生自己主导(比如写文章、作诗、推导证明);(f) 导师或整个家庭必须对智力生活抱有异乎寻常的认真态度;(g) 天才往往很早就显露出专业化倾向,且常常就是他们日后大放异彩的领域(比如汉密尔顿童年处理物流的经验,让他成了华盛顿麾下理想的幕僚长);(g) 在某个阶段(通常很早),辅导会转变为学徒模式,采用项目合作的形式,比如一起完成论文、专著或书籍;(h) 最后一步通常是在刚成年时,拜入另一位正值巅峰的天才门下(如密尔师从边沁父子等早期功利主义者,罗素师从怀特海,汉密尔顿追随华盛顿)。自此,他们便开启了自己的征程。在更早的年代,这些天才功成名就后,自己往往也会成为导师,仿佛生命走完一个轮回,又回到了起点(例如,曾受教于当时名噪一时的科学家的惠更斯,后来又辅导了莱布尼茨)。

那么,今天的罗素们、密尔们,甚至是爱因斯坦这样的天才将面临怎样的命运?在某些情况下,他们或许能得到父母的精心呵护,比如陶哲轩:被留在父母身边,就读一所压力不大的本地大学,遵循一套与标准学术晋升路径迥异的、量身定制的培养方案。但在更多情况下,这些潜在的天才很可能只会被塞进那个擅长打造「平均水平」、却不利于培养顶尖人才的大规模生产体系。结果会如何?

我想,他们本人的话最有说服力。听听伯特兰·罗素怎么说他与考试的关系:

钻研考试技巧的过程,让我误以为数学就是些投机取巧的解题捷径,就像在玩填字游戏。等……我考完最后一场数学考试,我发誓再也不碰数学,还把我所有的数学书都卖了。

再看爱因斯坦——这位群星璀璨的天才殿堂中最耀眼的存在——从苏黎世联邦理工学院毕业后不久写下的文字:

(考试带来的)强制感对我产生了强烈的抑制作用,以至于在我通过期末考试后,整整一年里,一想到任何科学问题就犯恶心。

Thoughts Memo 汉化组译制

感谢主要译者 Tegridy,校对 Bai2035、Jarrett Ye

原文:How geniuses used to be raised - by Erik Hoel

作者:Erik Hoel

2022 年 11 月 2 日

进一步阅读

非凡人物的童年生活 - 知乎Thoughts Memo:杰出科学家在学校丧失动力:一种不治之症?参考

1. 为什么西方不再出产爱因斯坦 ./1893975631710102445.html2. 《教育的浪费》 https://book.douban.com/subject/36333171/

3. 我们的在家上学之旅 ./990666286.html

4. 为什么西方不再出产爱因斯坦 ./1893975631710102445.html