问题描述

5月23日,上海市教育委员会发布《上海市教育委员会关于优化上海市义务教育学校作业管理提高作业育人水平的通知》。

《通知》提到,规范作业时长和总量。小学一、二年级不布置书面回家作业,可在校内适当安排巩固练习;小学其他年级每天书面作业平均完成时间不超过60分钟,初中每天书面作业平均完成时间不超过90分钟。

此外,上海市义务教育学校作业管理负面清单中还明确,作业内容不得超出课程标准要求,不得布置超量作业,不得随意拔高作业难度;不得要求学生利用课间完成作业,不得占用学生体育、艺术、劳动等课程时间对学生进行作业辅导;不得给家长布置或变相布置作业,不得要求家长检查、批改作业,不得要求或变相要求家长给学生布置作业等。

上海:不得要求家长批改作业,初中生每天书面作业不超过1.5小时_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper怪不得我在 Math Academy 的国内交流群里看到好多上海家长(

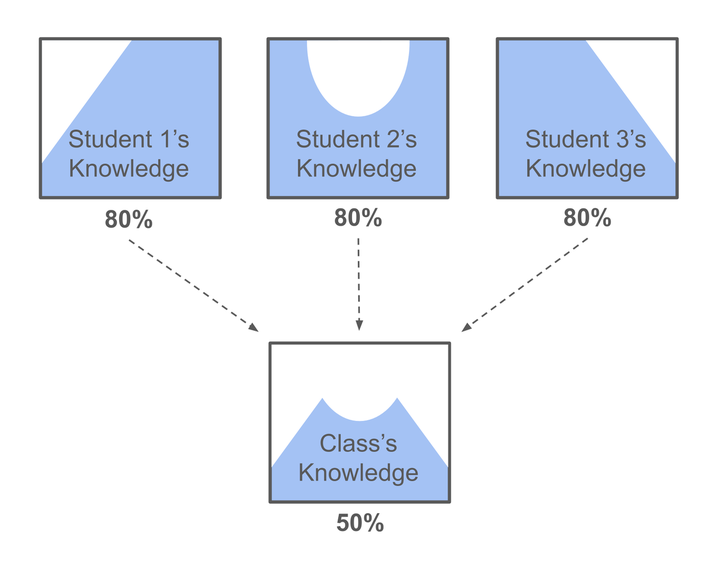

学校布置作业的一大问题就是不够有针对性,一个班的学生都做同样的一份作业,这对于知识背景会自然分化的学生群体而言,无疑是低效的。

少做点这些针对性差的作业,多做点有效的练习,利好学生的才能发展。

就是不知道限制书面作业平均完成时间,能不能倒逼学校和老师提高作业质量和教学水平了。

多引入点教育技术,少让学生吃没用的苦。

以下内容摘自 @Thoughts Memo 汉化组的译文《第二十三章 利用认知学习策略需要技术》

| 背景知识的差异

在前置数学课程中获得不同成绩的学生,通常在进入下一门课程时带着截然不同的知识基础。例如,在前置课程中获得 C 级成绩的学生,往往比获得 A 级成绩的学生有更多的基础知识缺口(尽管即使是获得 A 级成绩的学生通常也存在一些基础知识空白,只是这些空白往往较少且/或不那么严重)。

更为微妙的是,即使在前置数学课程中获得完全相同成绩的学生,彼此之间的知识画像也常常大相径庭。两名在前置课程中掌握了相同数量知识的学生,在他们未能掌握的内容上可能完全不同。一个学生可能在理解分数时遇到困难,而另一个则可能在理解小数时感到棘手。一个学生可能在解方程时感到吃力,而另一个则可能在绘制函数图像时遇到障碍。

| 学生知识画像自然趋向多样化

即使在一个不切实际的假设情境中,班级里所有学生都是彼此的学业「复制品」,拥有完全相同的知识画像、学习速度和学习动机,随着课程的进行,他们的知识画像也会随着时间自然地呈现分化。尽管拥有相同的学术背景,每个学生会在不同时间缺课或走神,这导致某些学生在特定主题上比他人遇到更多困难。(缺课和走神本质上是同一回事,只是时间尺度不同:它们仅在频率和持续时间上有所区别。)

每个人都会有走神的时候——即使是成年人也不例外。这种情况频繁发生,哪怕是那些有意识地试图保持专注的人也会如此。当人们脑海中有其他事情时,很难保持专注:比如思考午餐要吃什么,周末的计划,对个人关系的焦虑等等。本书作者在撰写本小节的四段文字时也至少走神了两次。

对于学生来说尤为如此,他们在教室里还面临着无数微小干扰。例如,一个学生可能需要花 30 秒钟翻找背包寻找另一支笔或一张纸(或者被朋友借用这些物品)。又或者,一个学生可能需要离开课堂几分钟去上洗手间。

无论是否出于他们自身的原因,学生会在不同时间短暂分心,因而错过一些内容。这些差异会随着时间不断累积,除非教师能在问题出现的瞬间立即发现并完全补救——但这需要超出人类能力的工作量,所以除非教师有能实现这一点的技术支持,否则他们无法做到这一点。

| 班级中的每个学生实际上都需要一位私人导师

学生知识画像的多样性意味着不同学生在不同时期需要针对不同技能进行不同量的练习。因此,要为班级中的每位学生提供最佳学习体验,教师必须有效地扮演每个学生私人导师的角色。不言而喻,无论教师如何努力,只要班级规模超过几名学生,这就成为一个无法攻克的难题。即使教师竭尽全力,也无法为班级中的每位学生提供最佳的学习体验。

要充分运用本书探讨的认知学习策略,并为班级中的每位学生提供最佳学习体验,每个学生都需要全身心投入到有效的问题解决活动中,获得即时反馈(必要时包括补救性支持),专注于特定类型的问题,并在特定的学习情境中(例如,有参考资料与无参考资料的环境、集中式与交错式练习、限时与不限时条件),以最能促进其个人学习进步的方式学习。这一过程需要贯穿整个课堂时间,唯一的例外是学生接触新主题时,在开始主动解决问题前观察示范案例的那些短暂时刻。

然而,当学生拥有多样化的知识画像时,要找到一种对班级所有学生都有效的问题类型,即使在最理想的情况下也极为困难,而在最糟糕(也是最常见)的情况下则完全不可能。即使教师选择了他们认为适合「班级平均水平」的问题类型,对许多学生来说往往过于困难,对另一些学生而言又过于简单(无论是哪种情况,对这些学生而言都是时间的无效利用)。

要想掌握每位学生需要针对性练习的具体问题类型,教师必须单独追踪每个学生在各种问题类型上的进展,管理每个学生何时需要复习各个主题的间隔重复计划,并根据学生表现不断更新这些计划(这极其复杂,因为每当学生学习或复习一个高级主题时,他们实际上也在隐性地复习多个基础主题,所有这些主题的重复规划都需要根据学生的表现进行相应调整)。这种记录和计算工作量已经超出了人类能力范围。

此外,即使在极少数情况下,教师成功找到了对全班学生都有效的问题类型,不同的学生仍然需要不同数量的练习才能掌握解题技巧。有些学生领悟很快,仅需解决几个同类型问题就能准备好迎接更具挑战性的问题;而其他学生则需要多次尝试才能独立成功地解决给定类型的问题。另外,有些学生解题速度快,而其他学生则需要更多时间。

在缺乏技术支持的情况下,一位教师单独面对一个班级里知识水平参差不齐的众多学生时,不可能为每个人提供最佳的学习体验,因为学生们需要解决不同类型的问题并在每次尝试后获得即时反馈。