这是隐性知识系列[1]的第七部分。点击此处阅读第六部分[2]。同时,这也是商业领域隐性知识新系列的开篇。

如果你是 Commonplace 的长期读者,想必早已熟悉我对隐性知识[3]的痴迷 —— 即某些专业技能被锁在专家的头脑中,他们难以用语言充分表达这些技能,而我们需要探索获取隐性专业技能的方法(如模仿、场景训练和学徒制)。

在系列首篇[4]中,我曾写道:

期待专家系统复兴并不现实,指望关键决策法(CDM)被应用于你的领域,或期待出现博伊德式的天才也徒劳无益。我们应当承认隐性知识的客观存在,因为直接思考如何获取这些隐性知识,比寄希望于某种突破使其显化更有意义。

然而,在撰写本系列的过程中,我逐渐意识到:或许可以从身边专家的头脑中提取隐性知识。这一认知转变的转折点,是我发现了关于应用认知任务分析(ACTA)的论文[5]—— 它提出了一种极度简化的认知任务分析方法。(认知任务分析,即 CTA,是自然决策(NDM)研究者用于从领域专家头脑中提取专业技能隐性心智模型的技术集合。)

即便如此,从现有文献中挖掘已被提取的专业心智模型往往更高效。几周前,我了解到自然决策(NDM)研究者 Lia DiBello—— 她专攻商业领域专业知识的隐性心智模型提取。

DiBello 的研究发现极具说服力。她在《牛津专业知识手册》中写道:

经过多年运用不同方法的研究,我们发现顶尖商业人才之间具有惊人的相似性。就像国际象棋大师破解了棋局的奥秘一样,这些商业精英也破解了商业领域的密码。这使我们意识到 —— 商业领域本身就是一个由各种原则构成的、有序且封闭的关系系统,而那些所谓的商业直觉专家们,其实都隐性地掌握了这个系统。 如果这个观点成立,那么所有高水平的商业专家都应该能互相识别,并共享这些原则的共同心智模型 —— 尽管在不同行业可能表现出不同形式。鉴于商业领域近年来的发展演变,个模型必然具备超越时代变迁的稳健性。 (重点为笔者所加)

这些论断听起来简直匪夷所思。原则构成的封闭关系系统?共享的共同心智模型?简直天方夜谭。

受这一章节启发,我深入研究了 DiBello 的学术发表记录。出乎意料的是,她的出版物相当有限 —— 与其他专业技能研究学者相比尤其明显。起初我对此感到沮丧,但随后意识到:过去 20 年间,她将主要精力投入到大企业的咨询工作中,将研究成果付诸实践。(在 NDM 播客访谈中 [54:04 处],她不无自嘲地说:「为了获取大量研究数据,我最终向大企业出卖了灵魂,让很多富人变得更富。但唯有如此,才能验证我们方法的有效性。」)如今,她正致力于改进培训方法,使其更普惠化,让无力承担完整咨询的商业人士也能受益。在我看来,这反而增强了她的可信度。

而她积累的研究成果确实令人叹服。

本文即是对这些发现的高度概括,标志着「商业隐性专业技能」新系列的开端。后续文章将深入探讨她研究中更为精微的启示,并附上完整的参考文献清单、论文链接,以及我扫描的《牛津专业知识手册》中她撰写的章节。

让我们先从 DiBello 的核心发现开始。

《牛津专业知识手册》是一部体量惊人的巨著。

DiBello 的核心观点

DiBello 研究的独特价值在于她对商业本质的深刻理解。在 NDM 播客访谈中,她解释自己出身商业世家,获得博士学位后自然将研究方向转向商业专家。

她的研究主要基于三大核心理念:

- 商业专业技能具有三大特征:(a) 团队性 —— 商业专业技能实质上是一种分布式认知,专业技能分散在高管团队中;(b) 包含两个要素:既包含业务领域的特异性心智模型,又需要认知敏捷性;(c) 存在一个支撑所有领域特异性心智模型的元模型,这解释了为何优秀的商业人士能识别其他行业的佼佼者。

- 她提出在商业领域,通用问题解决能力远不如认知敏捷性重要 —— 后者是根据新信息更新心智模型的能力。

- 其标志性创新是「未来视野评估系统」(FutureView Profiler)。该系统能:(a) 识别高管团队商业心智模型的盲区;(b) 评估认知敏捷性;(c) 通过要求商业人士对同行业相似企业进行逐年预测,实现对其商业专业技能的量化评估。

前文已强调了她研究中最具实用价值的部分,但需要指出的是,这些理念建立在专业技能研究领域的多项原创性贡献之上:

- DiBello 提出「领域特异性预测任务」是评估商业技能的有效方法,这对专业技能研究领域是重大贡献。她在 2010 年论文 [2] 中用数段篇幅解释为何 FutureView 工具有效,而其他商业技能评估方法失效(核心论点:应评估商业人士心智模型如何随动态情境更新,而非静态知识储备)。

- 她创立的「职场科技研究公司」(WTRI) 多年致力于虚拟世界中的企业培训模拟系统开发。除技术层面的突破(她在文献 [3] 中提到,团队选择自主基于游戏引擎开发完整虚拟世界,主要因合作方频繁被收购或倒闭),更是对「利用虚拟游戏世界开展商业模拟教学的有效性」 提出了创新见解。

- 最关键的是,DiBello 认为商业专业技能本质上是组织方式问题。如她在《牛津专业知识手册》所述:「商业专家依赖的不是更多分析或信息,而是更优的知识组织结构。此外,商业专家对商业图景的观察方式存在差异 —— 尤其体现在『哪些要素相互关联』『哪些要素需要重点调控』等判断上。」WTRI 的培训方法核心是「认知重构」——即不教授商业人士新领域概念,而是重组其头脑中已有的特定领域心智模型

这些洞见 —— 特别是关于认知重构的观察 —— 在概念层面颇具启发性,对企业落地 DiBello 培训方法至关重要。但就当前讨论而言并非必需,且理解门槛较高。事实上,能否复现 WTRI 的训练方法仍是未解之谜 ——DiBello 曾表示,即便在专业指导下,多数尝试者仍以失败告终)。

暂且搁置这些复杂观点,本文剩余部分将聚焦 DiBello 二十年前成功提取的「商业专业技能隐性心智模型」。

商业的心智模型

在《牛津专业知识手册》中,DiBello写道:

在国家科学基金会资助的一项为期四年的研究(NSF 资助编号 ENG 9548631)中,我们发现那些在商业领域展现出卓越且持续才能的人士,都具有这样一种心智模型 —— 表现为可预测的信息处理方式。借助与企业和客户的特殊合作关系,我们得以罕见地近距离研究大量高层领导者。通过对这些商业精英的深入研究 —— 他们即使在极具挑战性的市场中也屡获成功,攀升至大型企业董事长等高位,并能在商业环境日趋复杂的情况下保持卓越 ——我们发现他们共享一种通用心智模型。[1]

这一共享心智模型本质是一个三要素模型:

我们的研究表明,具备高水平商业专业技能的人士对以下三大核心领域有着深刻理解: (1)影响高效运营的关键要素,(2)左右市场的动态力量,以及(3)驱动商业财务与经济环境的底层逻辑。持续成功的商业领袖被证明能凭直觉把握这些领域的相互作用,并在战略决策框架内以独特动态的方式关注这个根本性的三要素体系。 例如,这些专家能通过他人可能忽略的环境信号感知市场变化,进而预判对运营与财务的影响,从而主动做出必要调整。与普通商业从业者不同,他们能敏锐捕捉全局性变革的早期征兆。更重要的是,他们擅长保持三要素的平衡,或在外部条件允许时主动调整权重(例如在经济景气时期侧重市场营销) 。(重点为笔者所加)[2]

DiBello 在论文中用不同术语描述这个三要素模型。一种表述是「供给/ 需求 / 资本」,另一种是「领导力 / 战略 / 财务」。具体而言:

- 供应或领导力 - 代表与业务运营相关的要素,即 DiBello 所称「影响有效运营的因素」。不同行业的运营重点自然不同(例如消费软件公司必须擅长产品开发,而像 Chobani 这样的企业则需精通生产制造)。理解这一维度需要开阔的思维 —— 它包括组织设计、激励机制、执行节奏,甚至公司内部的推动能力(比如高管必须对组织架构和人员有清晰认知,并具备克服内部阻力推进计划的能力)

- 需求或战略 - 体现高管对市场的理解,即 DiBello 所说的「影响市场的力量」。市场动态涵盖范围极广,包括市场形态、竞争分析、定位策略、消费者需求变化,以及我们在关于《7 种力量》的讨论中提到的「权力路径」等所有内容。

- 资本或财务 - 基础层面指高管对现金流锁定、投资资本回报率、利润率等财务概念的理解,以及这些要素与其他两个维度的关联(DiBello 称之为「驱动商业财务与经济环境的因素」)。根据企业类型不同,这一维度可能涉及融资专业技能(如股权融资、债务处理),或把握资本环境变化影响的能力(例如 John Malone 最早在有线电视行业利用垃圾债券融资扩张;更近期的例子则是那些懂得在流动性极强的私募市场中获利的初创企业创始人)。

正如 DiBello 所言,商业专业技能的核心特质在于理解三要素中任一维度的变化如何影响另外两个维度 —— 至少在特定行业背景下如此。专家能比新手更早察觉环境中的信号,并前瞻性地推演出三要素中另外两个维度所需的调整。举例来说,当资本环境发生变化时,资深商业人士会立即思考:这将如何影响竞争格局?(这属于市场维度 —— 即三要素中的需求端)紧接着他们会追问:企业必须对供给端做出哪些相应调整?(这属于三要素中的供给端)

这套商业心智模型虽然高度抽象,却蕴含着深刻洞见:

例如,它指出:可通过高管对三个维度的掌握程度来评估其专业水平。DiBello 写道:

相比之下,普通管理者(次于专家级)通常只精通其中一两个维度,但他们通常无法像「超级明星」那样深刻理解这些领域间的动态关系。 当市场或经济大趋势契合其特定技能时,普通管理者也可能取得成功。(重点为笔者所加)[2]

这意味着,若想在商业领域真正出类拔萃,你需要系统性地掌握与自身业务相关的三大类别技能,更重要的是 —— 领悟三者之间的关联机制。

这也解释了 DiBello 的另一项观察:

同一领域的专家能轻易识别彼此。即便不认同对方的决策,他们也能立即感知到专业经验层面的共鸣。[2]

借助三要素模型,我们终于能理解:为何经验丰富的商业人士即使对另一个行业的业务细节一无所知,也能识别出对方的专业程度。答案在于 —— 他们能感知对方在分析供给、需求和资本时的直觉思维!当我读到 DiBello 对这个模型的阐述时,突然想起某些商业人士常说「能感觉出某人是否懂行」,尽管他们无法具体说明判断依据;现在我终于明白,他们的大脑其实是在识别对方思维中是否存在这个三要素模型。

我是否认可这种商业专业能力模型?答案是肯定的。我掌握的绝大部分商业知识与这个框架高度契合。在我看来,这个模型能解释诸多长期困扰我的、看似无关的商业现象,例如:

- 为何 MBA 应届毕业生虽然系统学习过财务知识,却无法真正理解现金流对具体业务的影响?答案显而易见:他们尚未将 a) 市场环境、b) 运营实际,与 c) 他们在学校学到的财务概念之间的关联内化。每个企业都是一个动态系统,要培养商业直觉就必须观察系统的实际运作。缺乏实战经验的商学院学生通常不具备这种心智模型。正如 DiBello 在某咨询项目中指出:「作为流程验证,我们对同等数量的商业知识对照组(未担任管理岗或咨询顾问、也未曾运营过任何规模企业的 MBA 学生)进行了相同测试。他们的表现很差劲,这也在我们预料之中。」[2]

- 在商业中,有多少种不同的方式来构建力量?我曾以为产品力决定胜负,后来信奉渠道为王,直到亲身经营企业才明白:差异化的产品、差异化的渠道、差异化的资本获取方式都可能成为制胜关键,可能性远超最初想象。三元模型让我更清晰地认识到,暂时性竞争优势可能来自任一维度:通过卓越运营建立优势(供给 / 领导力维度),通过产品创新或品类重构把握市场机遇(需求 / 战略维度),甚至通过行业尚未察觉的资本环境变化获利(如 Malone 利用债务融资、税务优惠的扩张策略 —— 这属于资本 / 财务维度)。

- 巴菲特名言「我是更好的投资者,因为我是商人;也是更好的商人,因为我是投资者」在三要素框架下更具深意:股权投资经验与实业运营经历能强化三个维度中的特定领域。譬如,不通晓资本市场的商人缺失了三角中的支点;而对企业实际运营(供给端)缺乏深刻认知的投资者则缺失另一支点。

- 《实业家的 MBA》中的所有内容都能完美归入三要素框架。用这个框架审视 Permanent Equity 的投资清单,你会发现它混合了供给端与资本端的考量... 却未涉及需求端。这种取舍有其合理性 —— 对 Permanent Equity 这类私募基金而言,需求 / 战略维度因企业而异,难以形成普适方法论。

- 管理咨询顾问或前风投人士能否成为优秀企业经营者?借助三要素框架,我们可以更精准分析:咨询顾问通常在需求端更具优势,对财务端亦有涉猎;风投人士精于财务端,在需求端亦有积累。其转型成功与否,取决于能否快速提升供给端能力,并深刻理解三要素间的动态关系。

需要再次强调最关键的观点:DiBello 阐述的三要素心智模型告诉我们,真正需要关注的是三要素间的互动关系。随着商业能力的进阶,对单一要素的精通会逐渐成为标配,而要素间的协同效应才是区分卓越与平庸的关键。

认知敏捷性

DiBello 还指出,商业专业技能还包含另一个重要特质 —— 她称之为「认知敏捷性」:

鉴于市场的波动性与大型组织中团队决策的复杂性,我们不必过度关注当代管理者的通用认知能力,而应聚焦其领域专业技能与认知敏捷性。后者往往与通过经验积累形成的直觉性专业能力密切相关。正是认知敏捷性使管理者能够快速应对变化,适时调整指导性心智模型以满足绩效要求。 (重点为笔者所加)简言之,这些洞见要求我们摒弃将商业领袖的认知能力视为固定不变的观念,转而关注专业能力如何随动态环境演进。这也意味着我们需要放弃将决策专业技能定位为决策者个体内部固定能力的尝试。[2]

基于复杂科学和自然决策理论(NDM)中的涌现、适应与灵活性理论,我们使用「认知敏捷性」指代个体根据环境变化信号调整情境评估的能力。其反面是「认知僵化」—— 受制于僵化框架或范式,个体对新数据视而不见,过滤掉可能相关的新信息,形成认知盲区。 [2]

初读 DiBello 2010 年论文这部分时,我的眼睛几乎要瞪出眼眶。

多年来,我始终尝试从实业经营者视角探讨方法论框架的局限性。我注意到,当市场剧变或身处特定地域环境时,任何框架都无法完整捕捉与现实的真实碰撞。为此我撰写过《无框架的现实》《第一性原理的失效》与优质整合乃高效认知之始等文章,试图阐释这种认知。更重要的是,我曾创造「Dismissively Stubborn(轻蔑型固执)」特质来描述 DiBello 提出的认知僵化现象,并撰文解释为何在创业环境中要规避这类人群。

然而事实证明,DiBello 早在我十年前就已系统思考过这些问题。更令我惊喜的是,商界领袖们确实在严肃对待这种专业能力特质:

(我们展示的)案例涉及某医疗器械公司高管团队的评估。合作始于董事长兼代理 CEO 邀请我们为其继任计划评估高管团队,特别是甄选事业部总裁中具备 CEO 继任资格者。当时公司正处于高速增长期:2005 至 2006 年合作四个月间,公司规模从 3 亿美元跃升至 4 亿美元,拟议收购若完成将使 2008 年规模达 6 亿美元。

这位 CEO 深谙「称职管理者」与「专家型管理者」的本质区别:前者在面试或性格测试中表现优异,后者能在挑战性环境中卓越履职。 在行业高速增长期,他警惕用「称职」标准选拔人才,担心有利的市场环境可能掩盖高管团队(特别是认知敏捷性维度)的能力缺陷。 (重点为笔者所加)

这自然引出一个关键问题:DiBello 及其团队如何评估领域专业技能与认知敏捷性?

此刻正是介绍其「能力评估系统(Profiler)」的最佳时机。

未来视野评估系统

在 2010 年的论文中,DiBello、Lehmann 与 Missildine 提出了优质商业专业技能评估工具的五大设计准则:

有效的商业专业技能评估工具必须:(1)能调动组织成员的直觉性专业能力;(2)聚焦个体处理问题时的特定心智模型,而非基础解题能力或通用决策技巧;(3)在组织分布式认知网络中定位个体角色;(4)识别组织交互记忆系统的优势与盲区,从而凸显支撑高层决策的关键专业技能维度;(5)不仅测量认知能力,更要评估认知敏捷性 —— 即根据动态反馈快速修正心智模型的能力。

该评估系统要求使用者:(1)基于真实企业材料(年报、10-K 文件、分析师报告等)进行分析决策;(2)对企业多领域发展做出预测(如营收);(3)评估企业各维度表现(如管理团队素质)。

具体操作层面,系统会要求用户回答系列问题以预测企业未来五年的财务走势。评估基于德雷福斯五阶段专业技能模型,判定用户在商业战略领域的专业敏锐度。更重要的是,系统能识别思维盲区 —— 即发现用户对企业绩效关键要素的认知缺失。此外,用户需注明每个预测或判断所依据的具体材料(如年报数据矛盾点或整体财务状况),由此揭示其决策背后的启发式思维。[2]

评估机制方面,尽管三要素心智模型(供给、需求、资本)是系统设计基础,但 DiBello 团队指出问题设置并不直接考察这些维度:

三要素并非画像系统问题的直接考察对象。用户回答将对照理想专家标准进行评级。问题均基于可量化的企业绩效成果,要求用户从战略、领导力、财务等高管理应擅长的预测维度进行评估,从而揭示其深层商业专业技能。例如财务类问题可能呈现:「作为业务负责人,当前最需关注的财务指标是?」选项包括「销售成本」、「固定资产」、「应收账款」或「研发支出」。要准确作答,需同步理解运营、财务与市场趋势的互动关系。选项对应Dreyfus模型的五个专业技能阶段,正确答案基于历史案例的实证结果确定。

除Dreyfus模型问题外,用户还需对企业绩效量化指标做出三项预测。具体问题根据企业需求定制,但核心围绕利润、营收等综合信息处理能力的验证。例如:「未来 12 个月企业利润变化幅度?」选项采用五级李克特量表,从「下降 20% 及以上」 到「上升 20% 及以上」逐级分布。这种设计有效检验用户整合企业信息、预测现实结果的能力。

在完成初始问题集后,DiBello 会推进模拟进程,展示首年预测结果。这是评估认知敏捷性的核心机制:

用户随后进入第二年模拟。阅读当年材料后,他们将验证去年预测与公司实际表现的吻合度,即获得预测准确性的反馈。该过程将重复五年,用户持续做出预测并接收验证结果。这种迭代机制能有效考察用户根据企业表现反馈修正思维的敏捷程度:认知敏捷者能从错误预测中汲取教训并持续改进。(重点为笔者所加)

更重要的是,系统能识别贯穿五年的持续性思维盲区。由于所有数据均取自真实企业(特定时期的实际年报与财务数据),画像系统能精准映射用户在复杂商业决策中展现的洞察力、盲点、心智模型与敏捷性。

除了直接评估用户对 Dreyfus 模型问题与 Likert 量表的回答外,系统还要求用户标注决策依据的具体材料段落(如年报声明或财务摘要)。例如,若年报提及近期收购事项(可能暗示战略转折),用户在回答战略类问题后必须指明影响其判断的材料出处(最多选择五个依据项)。理想情况下,用户应识别该收购的战略意义,即使其影响尚未显性化。这种设计不仅验证回答的专业性与准确性,更揭示其决策过程中的信息筛选机制,同时检验用户是否基于供给、需求、资本三要素框架进行专业判断。

DiBello 在 2019 年《牛津专业知识手册》章节中展示了画像系统的第二个应用案例:某经历 2007 年金融危机冲击的金融服务公司复苏评估:

我们在此采用的评估方法,是我们开发的一款在线商业模拟工具的特定版本。在该模拟中,每位参与者都需要破解一桩商业谜案:他们会逐年获得案例公司一年的数据,据此以年为单位预测该公司在其经营周期内将发生的状况,并对案例中企业高管的各项作为进行评判。

我们选用了一个真实案例,该案例与当前这家公司的状况相似,但其遭遇挑战的时代背景有所不同。与他们所在的公司不同,案例中的这家公司并未犯下同样的错误。在隐去所有可识别信息(包括具体日期)之后,我们逐年向每位参与者提供这家公司连续五年的资料,并要求他们审视该公司的各项数据、决策、计划以及公开声明,进而预测其下一年度的经营结果,并对高管的系列举措进行评判。我们采用一套评分机制,旨在评估参与者是否展现出我们所构建的理想商业专家模型的特质。同时,我们还要求参与者指出材料中引导他们形成判断的关键线索。

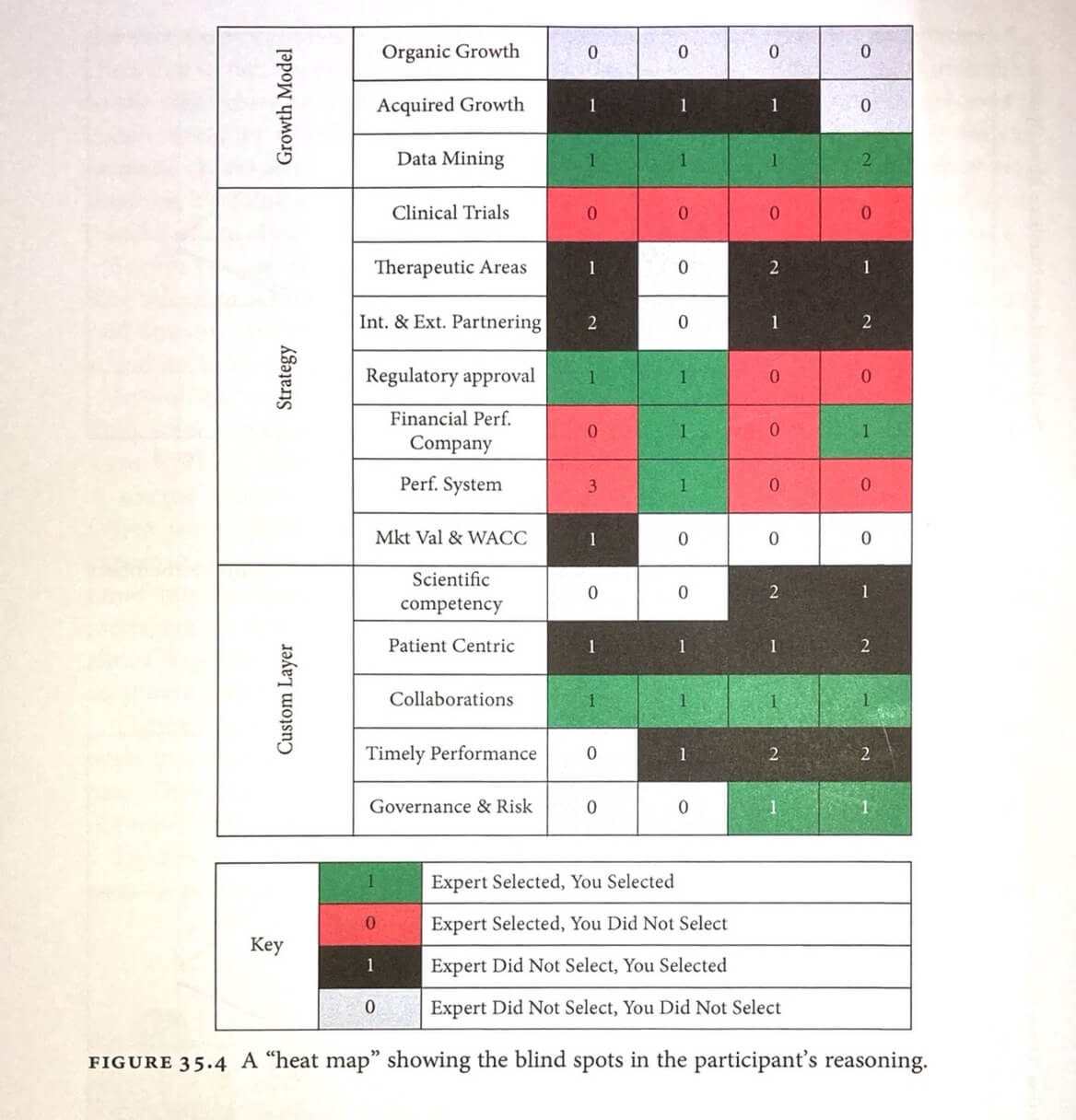

每一条线索都好比是犯罪现场的DNA或指纹。专家不仅能洞察其重要性,更能理解其深层含义。因此,如果参与者能够预测案例中的高管未能预见到市场即将出现的衰退,并能准确找出那些实际上预示着这场衰退的早期警示信号,那么我们就能判定,他们关注到了我们模型中关于市场部分的正确线索。每一个问题和每一条线索都会通过一个关联矩阵进行编码,这个矩阵与我们的专家模型相对应。基于此,我们可以生成图表,将参与者的心智模型与理想专家的模型进行对比,并生成一张热力图,用不同颜色标示出参与者成功识别的关键线索,以及他们所忽略的线索盲点(以黑色标示)。

图 1 展示了参与者需要分析的资料样本。所有问题界面和线索选择界面都在线上完成,只需简单点击操作。参与者可以随时暂停、保存进度,后续再继续。这种设计旨在模拟忙碌的企业高管在现实中的实际决策流程。

现实中,这家银行的高管团队当时正深陷危机。他们在复苏策略上与 CEO 存在严重分歧,部分成员甚至在幕后运作,试图通过董事会罢免 CEO。我们工具的独特之处在于能可视化团队的集体思维模式。当我们从「对复苏至关重要的专业知识维度」 出发,发现团队在「金融与风险管理」 领域存在共同盲区,他们极可能重蹈覆辙。整个团队中,唯一能准确预判事态发展的正是那位被他们激烈反对、意图罢黜的 CEO。

这项研究在两方面颇具启示:首先揭示了团队如何轻易形成经不起推敲的「集体犯罪理论」——这或许解释了为何有些企业会突然崩盘;其次展现了现代商业的复杂性,以及个人洞见难以传递的困境。所幸借助这些数据,顾问团队最终说服执委会:必须重新分配职责,让对「资本风险环境」理解最深的成员主导复苏工作。只有当团队清楚每个专业技能要素的分布时,他们才能像专家般协同运作。

这家公司最终最终实现了复苏 ——在不到一年内实现股价翻倍,但关键在于他们建立了新的共识:既要分工运营业务,又要在委员会会议中保持各环节的联动。最终,他们在一个关键领域听从了那位「独狼」的洞见,放弃了自己原先认定的「可行方案」,转而理解并掌握他所观察到的关键信息。

我完全相信 DiBello 所说的——这套评估系统确实能够检测高管团队的思维盲区、评估认知敏捷性,并用于衡量商业决策者的专业水准。唯一的问题是,如果请不起 DiBello 的咨询服务,普通人该如何运用这套方法?

(理论上可以使用通用版评估系统,但若缺乏特定行业经验,就别指望能拿高分了。)

截至目前,DiBello 的方法体系——包括评估系统与专项训练——已被 7000 多人实践应用。其官方介绍这样描述:

针对全球 7000 多名各层级人员的研究表明,接触 DiBello 方法后,所有案例的学习进程都加快了数月。其他研究显示,采用 DiBello 方法的企业实现了前所未有的绩效提升和显著竞争优势。目前该方法已在四大洲的采矿、运输、金融服务、信息技术(IT)实施、制造、制药等多个行业得到应用[4]。

最终,我从 DiBello 已发表的研究中获得的最宝贵收获,是了解到这类研究竟然真实存在——它已被实际应用并为众多企业创造了价值;尽管商业领域千差万别,却存在着一个共通的商业专业技能心智模型。

更重要的是,根据我判断真实性的实践标准,DiBello 的研究成果值得信赖。二十年间,她将这套方法应用于多个行业的公司干预项目,许多案例都产生了可量化的百万美元级成果。当某个预测模型能经受住现实检验、由躬身入局者持续验证数十年,这在商业这样复杂的领域里,几乎是最具说服力的成果。

DiBello 在《牛津专业知识手册》章节结尾写道:

企业之间的相似性远大于差异性,标准化演练形式的教育应用,可能获得与我们高成本、重投入的定制化面授方案同等的专业能力提升效果。(重点为笔者所加)

若在数月前有人声称这具有可行性,断言商业的相似性居多,我会认为这简直是在讲天方夜谭。而今,实证让我不得不相信这一事实。

参考资料

- Lia DiBello, Expertise in Business, Chapter in The Oxford Handbook of Expertise.

- Lia DiBello, David Lehmann, Whit Missildine, How Do You Find an Expert? Chapter 17 in Informed by Knowledge: Expert Performance in Complex Situations.

- Lia DiBello interview on the NDM Podcast.

- href="https://drive.google.com/file/d/1hok_8gsVPhKz_IXNMbepf-wiGZ_HKD85/view?usp=sharing&ref=commoncog.com">2017, An interview with Dr. Lia A. DiBello, president and director of research, Workplace Technologies Research, Inc, Journal of Information Technology Case and Application Research.

- 2008, Lia DiBello, Whit Missildine, Information Technologies and Intuitive Expertise: a method for implementing complex organizational change among New York City Transit Authority's Bus Maintainers.

- 2009, Lia DiBello, Whit Missildine, Marie Struttman, Intuitive Expertise and Empowerment: The Long-Term Impact of Simulation Training on Changing Accountabilities in a Biotech Firm.

上一篇:

制定培训计划的棘手之处 - 知乎下一篇:

隐性专业知识提取:软件工程实践 - 知乎Thoughts Memo 汉化组译制

感谢主要译者 Spade7 校对 Jarrett Ye

原文:A Tacit Mental Model of Business Expertise - Commoncog

作者:Cedric Chin

最初发表于 2021 年 7 月 21 日,最后更新于 2023 年 6 月 5 日。

参考

1. 隐性知识系列 ./1926283046446937604.html2. 制定培训计划的棘手之处 ./1902453150046205083.html

3. 隐性知识的三种类型 ./1892876585394214618.html

4. 为什么隐性知识比刻意练习更重要 ./1889973887506297083.html

5. 提取隐性知识的一种更简单的方法 ./1900127782547198115.html