问题描述

我是一个高中学生,我经常记笔记,但是感觉成绩都没有提升。有没有谁有比较好的方法也可以提出来,谢谢

是的。

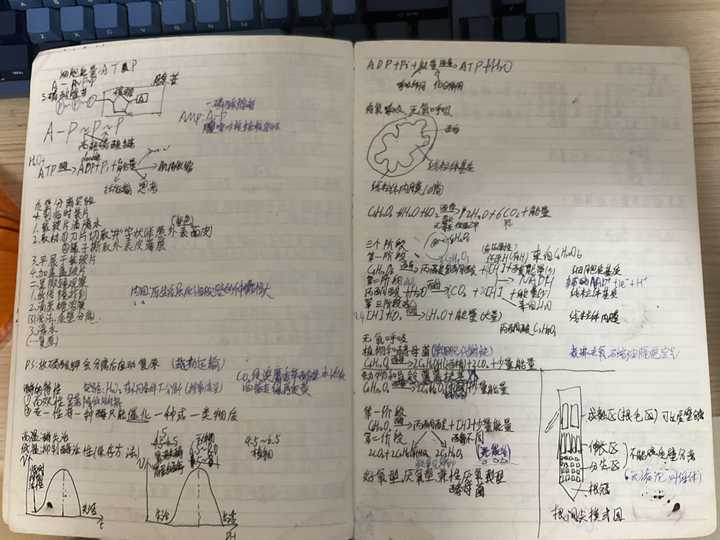

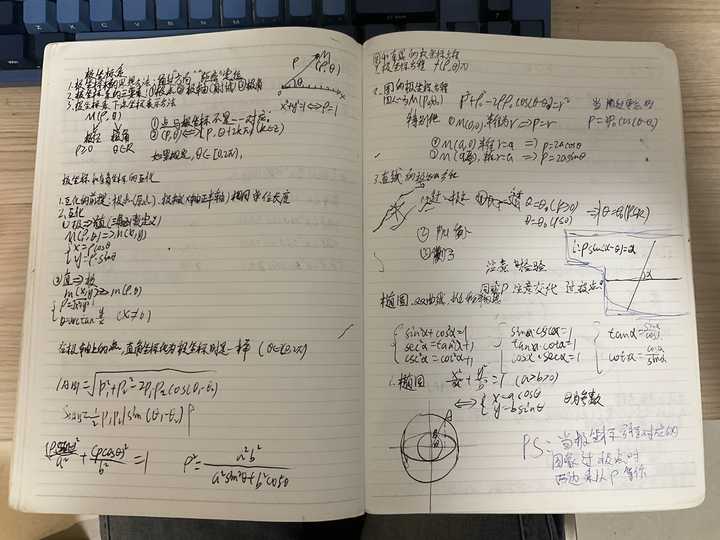

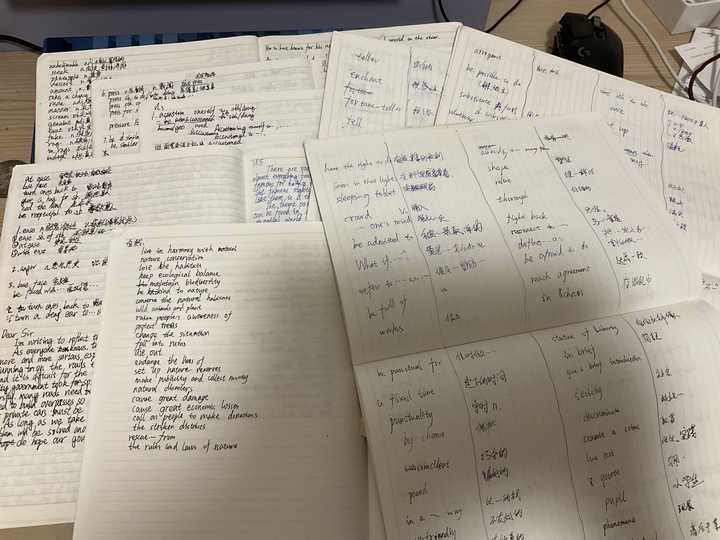

虽然高考对我来说已经是七年前的事情了,从哈工大深圳 CS 毕业也是三年前的事了,但作为一名教育领域的答主,我还保留着高中三年记的 20 本笔记(照片放在文末了,这里直接入正题)。

我高一、高二时,成绩最差的科目就是英语。而英语,则是我记笔记记得最多的一门科目。如果让我现在回到高一(但可千万别,想想就要做噩梦了),我绝不会记这么多笔记。

为什么?因为把知识从书上、黑板上、参考答案上搬到笔记上的这个过程,并不能让知识进入我的长期记忆里!我只是纯纯滴知识搬运工,费了老大劲,记了一大堆笔记,我的英语成绩却一点起色也没有。

当然,有些人可能会说,我记笔记是为了写作业的时候方便参考。

大错特错。这只会让你陷入遗忘的恶性循环:

- 你不断回头看笔记,因为你记不住。

- 你记不住,因为你没有将信息存入长期记忆。

- 你没有存入长期记忆,因为你没有练习从记忆中提取。

- 你没有练习提取,因为你总在回头看那该死的笔记!

那究竟怎么才能避免呢?我后来把英语成绩从 90 多分提高到 130 多分,把理综(当年不分科)提高 40 多分,靠的是间隔重复。

间隔重复是什么?

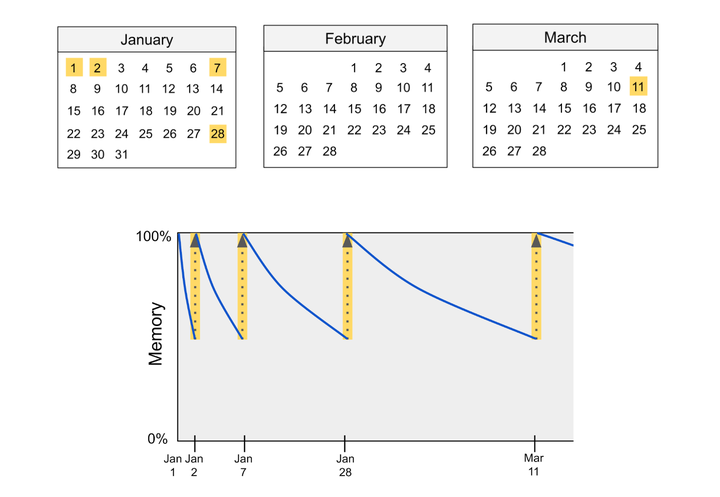

什么是间隔重复?艾宾浩斯听说过吧?他的研究成果不仅仅是遗忘曲线,还有间隔效应。遗忘曲线反应了一个事实:要想记住知识,必须定期复习——否则,知识终将被遗忘。

而间隔效应,则指的是当复习被间隔开来或分散到多个时间中进行(而不是集中在单一时期内)时,不仅能恢复记忆,还能将其进一步巩固到长期记忆中,从而减缓遗忘速度。

间隔效应带来的一个深远影响是:完成的复习次数越多(在适当的间隔下),记忆保留的时间就越长,下一次需要复习前的等待时间也就越长。这一发现催生了一种系统复习先前学习材料的方法,称为间隔重复(或分散练习)。在这里,「重复」指的是在适当时机成功进行的复习。

下面是一个例子,用来说明间隔重复的过程和威力。假设你学习了一个新单词。起初,你可能只能记住这个单词一天。但如果你在第二天测试自己对其含义的记忆,那么你可能会记住它直到周末。如果你在周末再次进行自测,那么你可能会记住几周。如果你坚持这种间隔重复的计划,最终你将能够在两次重复之间间隔多年(Bahrick et al., 1993)。

间隔重复的主要挑战在于如何选择最佳的复习间隔时间。如果间隔时间过长,你可能会遗忘所学的内容,导致你在间隔重复安排中倒退。但如果下一次复习来得过早,你的记忆强度就不会得到充分的提升,学习进度也会相应放缓。

怎么间隔重复?

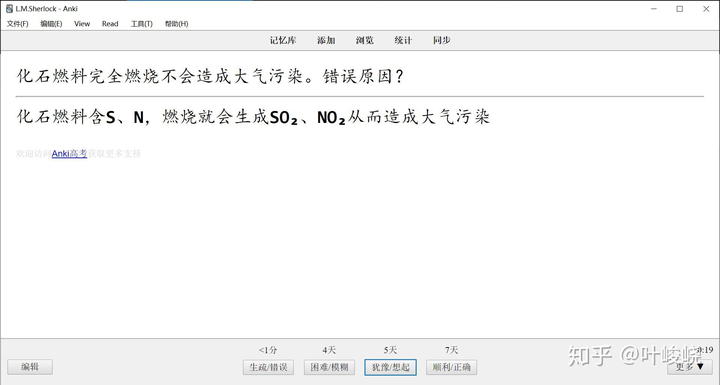

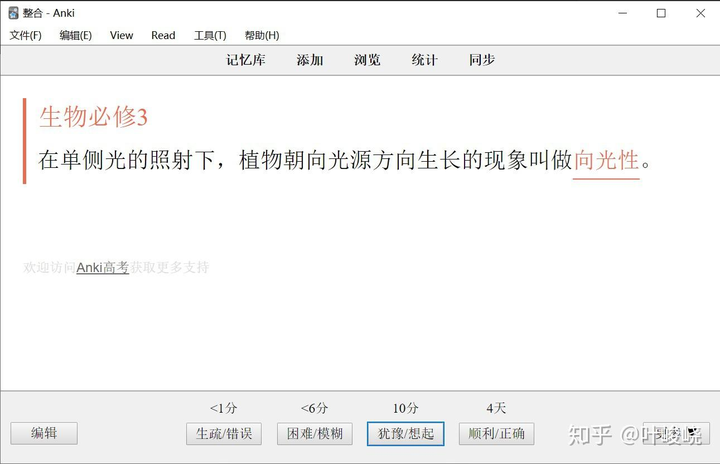

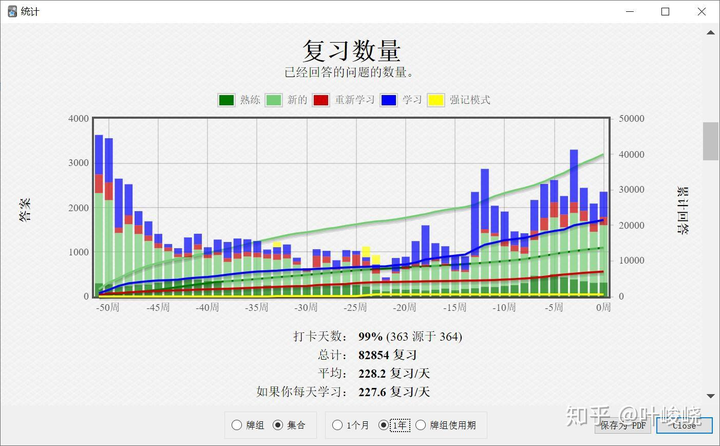

我当年上知乎最大的一个收获就是遇见了 Anki,一款开源的间隔重复抽认卡软件。虽然它长得丑,交互逻辑还反人类,但难以否认的是,如果你要在自己的学习中最大限度地利用间隔重复,Anki 是不二之选(硬广:也可以试试我司的 @Markji APP,记忆算法更专业)。

我当年用 Anki 制作了一万七千多张卡片,涉及语数英物化生所有我要学的科目:

虽然最近很少写 Anki 相关的文章了,但是我以前做的教程合集还可以看看:

【专栏导航】Anki 教程(电子书)与 B 站 Ankidroid 教程(视频)快速通道想要把间隔重复用好并不是一件简单的事,但起码你将走在一条正确的路上,付出的努力都将会有回报。

下面这个知识库是所有用 Anki 或其他间隔重复软件的人都不可错过的:

知识表述与制卡原则接下来是经典的译文摘录环节。

以下内容摘自 @Thoughts Memo 汉化组的译文《技能提升指南》

「跟得上」不等于真学会

人们普遍认为「跟得上」就等同于学习——比如,如果你能跟上视频、书本、讲座等内容而不感到困惑,就说明你在学习。尽管这可能「感觉」像是在学习,但事实并非如此。这种感觉完全是虚假的。

轻松流畅地接收信息,并不能代表你真的学会了。学习是长期记忆发生的积极改变,除非你能持续地再现你所接收的信息,并运用它来解决问题,否则你就不算学会。仅仅「跟得上」,哪怕你完全理解了内容,也无法实现这一点。你在「跟得上」时感到的那种轻松流畅,源于相关的背景信息已经充斥在你的脑海中——你无需从长期记忆中提取它。

当你感觉自己在被动跟随时正在吸收信息,你感知到的信息只是暂存于你的工作记忆中,而非长期记忆。如果你想检验信息是否已进入长期记忆(即你是否真的记住了它),你就必须在它并非唾手可得时,主动尝试去提取它。你必须将自己置于信息不在工作记忆中的境地,迫使自己只能从长期记忆中将其调取出来。

如果你不练习从记忆中提取信息,信息会迅速且几乎完全地消散。你是否有过这样的经历:对某个地址、电话号码或路线方向等信息,尽管反复接触,却总是记不住,因为你习惯性地自动查阅参考资料,而不是尝试从记忆中提取?这种尴尬的情况在我身上发生过很多次。还有你读过的书、看过的电影——你唯一能清晰记得细节的,是那些你会周期性地回想并在脑海中重演情节的。如果你只是一味接收而不尝试再现,你几乎会忘得一干二净。我记不清有多少次,看一部电影直到 20 分钟后,才因为某个场景似曾相识而意识到自己以前看过。即便如此,对于电影剩下的部分,我也几乎什么都记不起来,只剩下一点模糊的熟悉感。

「提取」(Retrieval)是指将信息从长期记忆调入工作记忆的行为。在有挑战性但尚能应对的条件下(例如,当记忆变得模糊或启动效应(priming)较弱时)练习提取,才能提升你记忆和运用信息的能力。每一次你成功回忆起一段模糊的记忆,它在再次变得模糊之前,保持清晰的时间就会更长。每一次你在启动效应较弱的情况下成功回忆起一段记忆,未来它的回忆对启动效应的依赖性就会降低。

但如果你不练习提取,这一切都不会发生。信息会迅速消散。它只在你脑中短暂停留——刚好长到足以让你误以为它会一直伴随着你,而实际上它正悄然溜走。当然,如果你不去实际检验它是否还在,你根本不会注意到它已经消失了。

只接收信息而不练习再现,当信息暂存于工作记忆并被处理时,会产生一种虚假的流畅感。但由于缺乏提取练习来延长信息的存留时间,这些信息会很快消失。信息存在于工作记忆这一事实,可能会让你误以为它会长久驻留,但事实并非如此。

一旦信息消失,如果不从外部参考资料中重新加载,你能将其回忆起来的唯一途径就是从长期记忆中提取。但如果你不练习提取,你就无法成功提取。当你所做的仅仅是接收信息时,你就将自己置于这样一种境地:将信息重新加载到工作记忆的唯一方式,就是再次去接收它。这就是为什么学习的真正意义在于提升你在没有外部帮助的情况下,从长期记忆中回忆信息的能力。这种能力可以通过在难度逐渐递增的情境中反复进行提取练习来培养,就像力量训练一样。

此外,学习者在接收信息时,通常并不会处理(理解并吸收)所有的关键信息,但他们对此浑然不觉,直到他们尝试回答某个问题或解决某个需要从记忆中提取关键信息的难题时才意识到。在那一刻,他们才发现自己从一开始就从未真正处理过那部分信息,必须回过头去查找并进行恰当的处理。这一点同样适用于知识的迁移应用(generalization):学习者通常不会完全将在特定情境下学到的知识迁移应用到新情境中,但他们对此也浑然不觉,直到尝试回答那些需要他们进行理解迁移的问题或解决相关难题时才意识到。

要避免这个问题并最大化你的学习效果,方法就是在接收了「最低有效剂量」的信息之后,立刻切换到主动解决问题的模式。我知道这可能让你感觉有些突兀,似乎拖慢了你的进度,但它实际上并没有减慢你的学习速度——它只是暴露了一个事实:你对学习进度的感知并不能准确反映真实的学习效果。说真的,它其实在加速你真实的学习进程,唯一被「减慢」的,只是你对学习进度的「感觉」而已。

这时,你可能会说:「可我已经学了很多,掌握得滚瓜烂熟了,结果一集中精力去解决某个问题,就全忘了。」但问题在于,如果在思考了其他事情或者将注意力聚焦于某个具体问题之后,你不能立刻(at the snap of a finger)从记忆中提取出那些信息,那就意味着你其实并没有真正掌握得滚瓜烂熟(down pat)。

遗忘的恶性循环

遗忘令人沮丧。在付出了努力学习之后,谁愿意浪费时间稍后又重新学习呢?为了减轻遗忘的影响,边看参考资料边解决问题似乎是个有用的办法。

但问题在于:当你不断地回头查阅参考资料时,信息并不会真正进入你的大脑(长期记忆)。信息只是暂存在短期记忆里,一旦你的注意力转移,它很快就会消散。参考资料变成了你的「拐杖」,离开它你就寸步难行。你可能觉得需要花更多时间复习参考资料,但实际上,你只需要采用正确的复习方式——从记忆中提取信息。

即使是那些对学习非常认真的学生,有时也会陷入这种遗忘的恶性循环。他们可能做了非常详尽的笔记,然后总是翻看笔记,而不是尝试从记忆中提取信息。

关键在于,如果你试图通过做可以随时查阅的详尽笔记来「留住」信息,这恰恰阻碍了你真正记住这些信息。这听起来可能违反直觉,但道理其实显而易见。是什么将信息转移到长期记忆中?是「从记忆中提取」这个动作。当你做了详尽的笔记并频繁查阅时,你恰恰没有在做什么?你没有在「从记忆中提取」。

提取,并非随便将信息加载到大脑中。提取是一个特定的动作:将信息从大脑的一个区域(长期记忆)「提取」到另一个区域(工作记忆)。这就像你的大脑在举起一个重物,将它从长期记忆的「地面」举到工作记忆的高度。记忆越模糊,这个「重物」就越沉——但正如举重一样,通过练习举起更重的重量,你的力量会增强,也就是说,你的大脑激活代表该信息的神经元模式的能力会变得更强。

如果你通过查阅参考资料,而不是从长期记忆中提取,来将信息加载到工作记忆,那么你并没有在强化记忆。这就好比你去健身房举重,却只是装装样子,让你的安全员(spotter)帮你举起重量。这样是练不出力量的。你最终会让自己陷入遗忘的恶性循环:

- 你不断回头看参考资料,因为你记不住。

- 你记不住,因为你没有将信息存入长期记忆。

- 你没有存入长期记忆,因为你没有练习从记忆中提取。

- 你没有练习提取,因为你总在回头看那该死的参考资料!

当你陷入这个遗忘的恶性循环时,你的整个学习过程会彻底瓦解。你学得更慢,忘得更快,并且错失建立知识连接、加深理解的机会。

打破这个遗忘恶性循环的唯一方法,就是进行提取练习。起初,这似乎是个悖论:「如果我都提取不出来,还怎么进行提取练习呢?」但这根本不是悖论。回到举重的例子——你只需要把参考资料当作安全员。你先拼尽全力尝试举起重量,如果实在举不起来,安全员才作为最后一道防线介入,只提供让你刚好能完成动作的最小帮助。保护者的目标是尽可能少地提供帮助,同时确保你能勉强完成一次成功的重复动作(rep)。

同理,每当你要查阅那些你见过、并希望牢记在大脑中的信息时——一定、一定、一定要先尽力从记忆中回忆。绝不能下意识地就去查阅。如果你尽了最大努力仍无法回忆起来,那么可以瞥一眼你的参考资料,但只能作为最后的手段。

只瞥一眼——看一点点,获取最细微的启动提示(priming),仅限于你正试图回忆的那一小块特定信息,其余的绝不看——然后立刻合上参考资料,再次尝试从记忆中提取信息,并在不再次查阅的情况下,依靠记忆继续前进,走得越远越好。绝不、绝不照抄参考资料。你的大脑在举重,参考资料是你的安全员——它只在你实在举不起来时作为最后手段帮你一把,并且援助必须控制在绝对必要的最低限度。

目标是逐步摆脱对参考材料的依赖,尽可能少地使用它,直到完全不再需要。如果你一直依赖参考材料这根「拐杖」,这个过程可能极具挑战性,但这是跳出恶性循环的唯一途径。

你知道什么有助于摆脱「拐杖」吗?让它不那么唾手可得。只要你在忘记信息时,有合理的途径可以查到它,那么就不值得为了图方便而优化查找途径。你恰恰希望查找的过程让你感到麻烦,这样你才有动力尽量避免去查。而且,如果你进行了恰当的提取练习,你根本不需要花费太多时间去查阅资料。

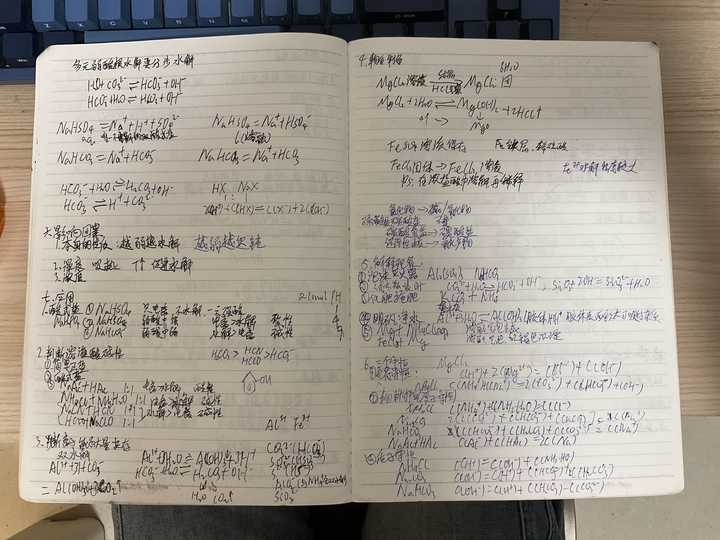

附录:我的 20 本高中笔记

字丑见谅

化学

生物

物理

数学

英语

语文

没有,我从小就学不懂语文,高中直接战略性放弃语文了(逃