问题描述

经常觉得记忆力差是天生的,但又听说能训练。工作记忆容量目前没有证据表明可以训练,但长期记忆是几乎没有容量限制的,关键在于如何高效地将知识存储进自己的长期记忆并不断巩固。

降低认知负荷是提高将信息从工作记忆转换到长期记忆效率的关键,而间隔重复是巩固长期记忆的高效方法。

以下内容摘自 @Thoughts Memo 汉化组的译文《第七章 个体差异:学习过程中的迷思与现实》

暂无证据表明工作记忆容量是可训练的

尽管我们可以通过训练提高在用于测量工作记忆容量的特定任务上的表现,但目前仍缺乏充分证据证明:这种进步能够真正提升工作记忆容量,并将其迁移到更广泛的场景中。Redick et al. (2015) 的研究对此有如下阐述:

⠀⠀⠀「虽然早期研究结果令人鼓舞,但对现有所有工作记忆训练效果证据的全面审视却不那么乐观。我们的结论是,工作记忆训练确实能在与训练项目高度相似的短期任务上带来一定的收益,但在提升学业成就方面,如阅读和算术能力方面,却并未显示出明显优势。

⠀⠀⠀……

⠀⠀⠀先前的研究表明,某些因素确实能提高个体在工作记忆测试中的得分(如重复测试、激励措施、策略指导等),但这种分数的提升未必反映了工作记忆能力的本质改变。举例来说,Ericsson et al. (1980) 的研究中,一名受试者通过记忆技巧成功地将数字连续回忆的数量提升到 79 个,然而在不涉及数字的其他记忆广度测试中,他的表现仍维持在正常水平(7±2)。

⠀⠀⠀……

⠀⠀⠀在经过严谨实验的大量研究中,几乎找不到支持『工作记忆训练能有效提升学业成就(如阅读、拼写和数学能力)』的证据。研究发现,工作记忆训练在较近的迁移任务上呈现积极效果,但在学业或成就测试的远迁移任务上却未见成效,这一发现与先前的元分析研究(Melby-Lervåg & Hulme, 2013; Rapport et al., 2013)结果一致。这表明,与普遍认知相反,工作记忆训练在教育领域的实际效益仍缺乏有力证据支持。」

然而,Anderson (1987) 提出了一个重要观点:通过训练特定领域的技能,可以有效地将长期记忆转化为工作记忆的延伸:

⠀⠀⠀「Chase and Ericsson (1982) 的研究表明,在特定领域积累的经验能够增加该领域的记忆容量。他们的分析揭示了这一现象的本质:随着新信息在长期记忆中的存储变得越来越可靠,长期记忆实际上成为了短期记忆的有效延伸。」

为了更好地阐明这一观点,我们直接引用 Chase and Ericsson (1982) 的原话:

⠀⠀⠀「我们在此强调的主要理论观点是:熟练掌握技能的一个关键要素,是能够快速访问存储在长期记忆中的、可直接检索位置的大量知识结构。我们认为,正是这些因素有效地增加了该知识领域的工作记忆容量。」

基于这些研究发现,自然可以理解Redick et al. (2015) 为何建议学生应该直接针对特定学科技能进行训练:

⠀⠀⠀「我们建议,相比于非结构化、无针对性的一般性干预措施(如认知训练和电子游戏训练),研究应该更多地聚焦于训练那些可能对特定学业成果产生近迁移效应的相似技能和能力。例如,针对阅读理解困难的儿童进行特定语言技能训练(Clarke, Snowling, Truelove, & Hulme, 2010),或者采用计算机辅助教学来提升阅读和数学技能(Rabiner, Murray, Skinner, & Malone, 2010)。」

这些建议与人类专业技能和表现领域最具影响力的研究者之一 K. Anders Ericsson 的观点不谋而合(Anderson et al., 1998):

⠀⠀⠀「长期以来,现代教育工作者一直致力于培养诸如创造力、通用问题解决方法和批判性思维等广泛适用的能力。然而,经过数十年的实验室研究和对人类认知结构的理论分析,人们开始质疑脱离特定知识和任务背景直接训练通用技能和认知过程的可行性。

⠀⠀⠀例如,关于思维和问题解决的研究表明,成功的表现高度依赖于特定的知识储备和已习得的技能。而学习和技能获得的相关研究也指出,个体表现的提升主要局限于特定领域的活动中。」

这些建议也得到了在数学学术干预研究领域拥有丰富经验的研究者 Amanda VanDerHeyden 和 Robin S. Codding (2020) 的支持:

⠀⠀⠀「元分析研究中总结和分析的证据表明:(a) 尽管认知测量与数学成绩存在相关性,但这些测量与学生对干预措施的反应并无关联;(b) 使用认知评估工具无法提供改善学术技能薄弱环节所需的信息;(c) 认知干预对改善学业表现几乎没有效果(Burns, 2016)。

⠀⠀⠀……

⠀⠀⠀[Jacob and Parkinson (2015)]的研究结论指出,很少有严谨的干预研究能够验证执行功能干预与学业成果之间的因果关系。……现有的研究显示,经过干预后,尽管学生的执行功能测量结果有所改善,但其学业成绩并未提高。因此,认为执行功能训练能提高数学能力的观点与现有证据不符。这些研究结果提醒我们,解决数学技能不足的最有效的方法是直接针对数学技能进行补习,而不是试图通过提高工作记忆或执行功能来解决数学技能的不足。」

长期记忆可以减轻工作记忆的负担

以下内容摘自 @Thoughts Memo 汉化组的译文《技能提升指南》

学习的目标是提升你长期记忆中概念和技能的数量、深度、提取便捷性以及知识迁移应用的能力。从生理层面来看,这相当于在神经元之间建立起策略性的连接,使得大脑能够更轻松、更快速、更准确、更可靠地激活更精密的神经元模式。这个过程被称为「巩固」(consolidation)。

但问题在于:信息在能被巩固进入长期记忆之前,必须先经过工作记忆的处理,而工作记忆的容量是极为有限的。大脑的工作记忆容量反映了它能在多大程度上将注意力(激活)集中在相关的神经模式上,并持续维持这些模式的同时激活。

大多数人的工作记忆只能同时容纳大约 4 个有内在联系的信息组块,且只能维持约 20 秒。这还是在不需要对这些信息进行任何心智加工的前提下——如果需要进行加工,那么由于要争夺有限的加工资源,能容纳的信息组块数量还会减少。

有限的容量使得工作记忆容量成了信息向长期记忆转移过程中的瓶颈。当一项学习任务的认知负荷超出了你的工作记忆容量时,你就会经历认知过载,无法完成任务。即便没有达到完全过载,过重的负荷也会降低你的表现、拖慢你的学习速度,并且这种困难并非我们所追求的合意困难。

然而,一旦你将某项任务练习到足够熟练的程度,工作记忆容量对任务表现的影响就会减弱,因为执行该任务所需的信息处理过程已经被转移到了长期记忆中,可以被工作记忆调取,而不会增加工作记忆本身的实际负担。

因此,对于每一个你想学习的概念或技能:

- 它需要在相关的前置知识被掌握之后才引入(这样调用这些前置知识时就不会额外占用工作记忆资源);

- 它需要被分解成足够小的、易于处理的小单元,确保每个单元都不会让工作记忆过载;

- 你需要针对每个单元进行足够的练习,直至掌握(所需的练习量可能因具体的学习任务而异)。

但是,即便你完美地做到了以上所有步骤,你仍然需要应对遗忘问题。长期记忆中的信息表征如果不被使用,会随着时间推移而逐渐衰退,变得更难提取,从而导致遗忘。

解决遗忘的方法是复习——而且不仅仅是被动地重新接收信息,而是要主动地、在没有外部提示的情况下,从长期记忆中提取信息。每一次你成功地主动提取出有些模糊的信息时,你实际上就在刷新和加深大脑中相应的神经表征。但如果你仅仅是通过感官被动地重新接收信息,而不是主动从长期记忆中提取,这种强化效果就不会发生。

间隔重复是巩固长期记忆的高效方法

以下内容摘自 @Thoughts Memo 汉化组的译文《第十八章 间隔重复(分散练习)》

| 间隔效应

学习新知识只是解决学习难题的一半。另一半挑战在于如何牢记所学内容。要想记住知识,必须定期复习——否则,知识终将被遗忘。

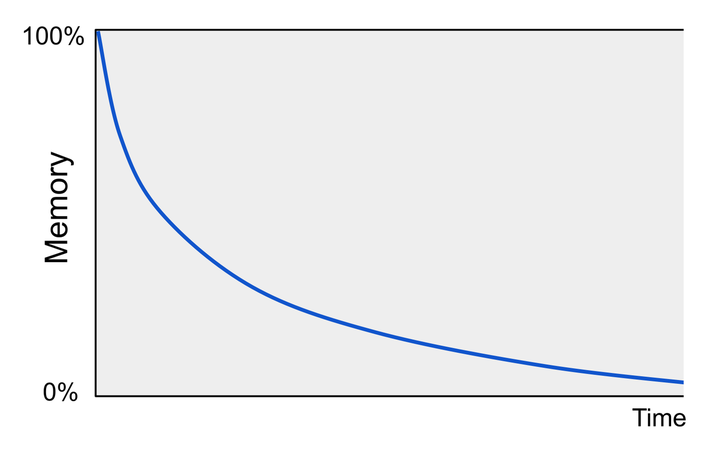

一种常用的可视化记忆遗忘过程的方法是通过遗忘曲线来展示,这一概念最早由 19 世纪末的心理学家赫尔曼·艾宾浩斯提出并研究:

艾宾浩斯(1885)发现,当复习被间隔开来或分散到多个时间中进行(而不是集中在单一时期内)时,不仅能恢复记忆,还能将其进一步巩固到长期记忆中,从而减缓遗忘速度。这种现象现在被称为间隔效应。

| 间隔重复

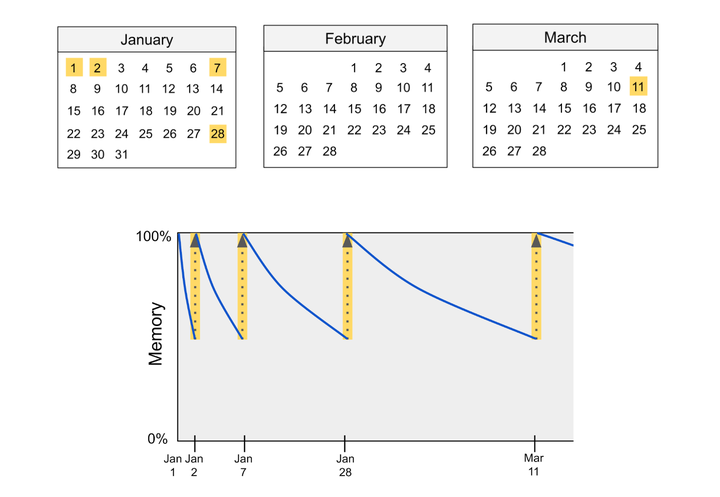

间隔效应带来的一个深远影响是:完成的复习次数越多(在适当的间隔下),记忆保留的时间就越长,下一次需要复习前的等待时间也就越长。这一发现催生了一种系统复习先前学习材料的方法,称为间隔重复(或分散练习)。在这里,「重复」指的是在适当时机成功进行的复习。

下面是一个例子,用来说明间隔重复的过程和威力。假设你学习了一个新单词。起初,你可能只能记住这个单词一天。但如果你在第二天测试自己对其含义的记忆,那么你可能会记住它直到周末。如果你在周末再次进行自测,那么你可能会记住几周。如果你坚持这种间隔重复的计划,最终你将能够在两次重复之间间隔多年(Bahrick et al., 1993)。

间隔重复的主要挑战在于如何选择最佳的复习间隔时间。如果间隔时间过长,你可能会遗忘所学的内容,导致你在间隔重复安排中倒退。但如果下一次复习来得过早,你的记忆强度就不会得到充分的提升,学习进度也会相应放缓。

| 直观理解间隔重复

Qadir & Imran (2018) 通过类比肌肉锻炼来解释间隔重复,帮助我们直观地理解这一概念:

⠀⠀⠀「……集中学习可能会带来暂时的熟练感,就像健身者通过密集训练可以使肌肉短时间内膨胀起来。然而,只有通过间隔锻炼,肌肉才能真正成长(即锻炼和休息交替进行)。同样,要实现长期有效的学习,也需要采用间隔练习的方,而不是依赖于突击学习。」

Brown, Roediger, & McDaniel (2014, pp.9-10, 81-82, 100-101) 对此进行了深入阐述:

⠀⠀⠀「教育工作者普遍认为,掌握新技能的最有效方法是专注且持续地练习,直到完全掌握为止。这种观念根深蒂固,因为在集中练习的过程中,我们常常能看到快速进步。然而,研究表明,这种集中练习带来的进步往往是短暂的,很快就会消退。

⠀⠀⠀……

⠀⠀⠀集中练习之所以能给我们带来掌握的感觉,是因为我们在短期记忆中不断循环信息,而不需要从长期记忆中重构学习内容。但这种方法,就像反复阅读作为学习策略一样,获得的熟练感是暂时的,掌握感也是虚假的。真正触发知识重新巩固和深度学习的,是那个费力重构知识的过程。

⠀⠀⠀……

⠀⠀⠀当你从短期记忆中回忆所学内容时,比如在快速反复练习中,几乎不需要多少脑力,这样带来的长期收益也很有限。但当你在一段时间后回忆,而对内容的掌握已经有些生疏时,你就必须努力重构它。这种费力的回忆不仅强化了记忆,还能让所学内容重新变得灵活,从而促进了重新巩固。重新巩固有助于用新信息更新记忆,并将其与近期学习的内容联系起来。」

重新巩固的过程可以类比为(第 73-74 页)多次修改一篇文章的过程:

⠀⠀⠀「大脑巩固新知识的过程,可以用写作文章的经历来形象地类比。初稿常常是粗糙而不精确的。你是在写作的过程中逐渐明确自己想表达的内容。经过几轮修改,你的文章会变得更加凝练,多余的内容也会被删除。然后你会暂时搁置文章,让思想沉淀。当你一两天后重新审视时,你要表达的内容在脑中会变得更加清晰。这时你可能会发现自己实际上在阐述三个主要观点。你会将这些观点与读者熟悉的例子和佐证材料联系起来。你会重新组织和整合论点的各个要素,使文章更加有力且优雅。

⠀⠀⠀学习新知识的过程也是如此,开始时常常感觉杂乱无章、难以掌握;最关键的内容并不总是一目了然。知识的巩固有助于组织和固化学习内容。值得注意的是,在一段时间后进行复习也能达到类似的效果。这是因为从长期记忆中检索信息不仅能够强化记忆痕迹,还能使这些记忆再次变得可塑,从而能够与新近学习的内容建立联系。这个过程被称为重新巩固。这正是[间隔]提取练习能够修改和强化学习的原理。」

| 研究者之间的共识

值得注意的是,间隔效应仍然是一个活跃的研究领域。正如 Hartwig, Rohrer, & Dedrick (2022) 所描述,除了重新巩固之外,可能还有其他因素在起作用。尽管间隔效应背后的具体机制可能仍有争议,但其效果和实用价值已经得到研究者的一致认可:

⠀⠀⠀「研究者们已经提出了多种解释间隔效应的理论(相关综述可参见 Benjamin & Tullis, 2010; Delaney et al., 2010; Dempster, 1989)。根据这些理论,间隔效应可能源于以下几种机制:编码变异性(即在两次学习之间的间隔使得上下文变化,从而提供更丰富的编码)、加工不足(即如果两次学习时间相近,第二次对材料的加工会减弱)、记忆巩固(即第二次学习受益于间隔期间发生的记忆巩固过程)或学习阶段的提取(即间隔促进第二次学习时的主动回忆)。然而,目前还没有一种单一机制能够完全解释所有与间隔效应相关的研究发现,可能需要多种机制的结合才能最好地解释这一效应(Delaney et al., 2010)。

⠀⠀⠀无论具体机制如何,间隔效应的稳定性是毋庸置疑的——它在各种学习材料、实验程序和学习者特征中都有所体现(Dunlosky et al., 2013)。对本研究而言最重要的是,间隔效应已经在众多基于课堂的随机对照研究中得到证实(例如,Seabrook et al., 2005; Sobel et al., 2011;综述见 Dunlosky et al., 2013)。此外,课堂研究还发现间隔效应在数学学习中同样有效(Barzagar Nazari & Ebersbach, 2019; Hopkins et al., 2016; Lyle et al., 2020; Schutte et al., 2015)。简而言之,大量数据表明,采用间隔练习的方法可以提高学生在延迟测试中的数学成绩。……研究文献明确指出,如果要让学生长期保持所学知识,练习应该分散在多个课堂环节中进行(Rawson et al., 2013; Rawson et al., 2018)。」

正如 Rohrer (2009) 所言:

⠀⠀⠀「……间隔效应可以说是学习研究领域中最显著且最稳定的发现之一,它似乎适用于各种学习情境。」

事实上,研究者 Kang (2016) 指出,数百项研究已经证实,间隔重复能够产生更优越的长期记忆效果。为了生动说明这一点,他描述了一项最早的间隔重复研究,其结果在过去一个世纪中被 254 项后续研究所反复验证:

⠀⠀⠀「以一项早期研究为例,研究者要求大学生学习雅典誓言 (Gordon, 1925)。他们将学生分为两组:一组连续听 6 次誓言朗读;另一组在第一天听 3 次,三天后再听 3 次。

⠀⠀⠀在即时测试中,集中学习组的表现略优于间隔学习组。然而,在 4 周后的延迟测试中,间隔学习组的表现明显优于集中学习组。

⠀⠀⠀这一结果表明,尽管集中练习在短期内可能看似[略微]更有效,但间隔练习才能产生持久的长期学习效果。」

间隔学习的效果如此显著和确凿,以至于它引起了广告领域的高度关注。在这一领域中,众多研究已经复现了间隔效应在增强消费者对品牌记忆方面的有效性 (Schmidt & Eisend, 2015)。