「自由」是我们使用得极其糟糕且怪异的一个词。我们似乎对它心存畏惧。不久前,一位女士给多伦多的一家报纸写了一封怒气冲冲的信,抱怨当下这些关于给孩子自由的言论。她问道:如果我在老板大谈他那一套得意理论时对着他的脸打哈欠,或者如果我为了发泄情绪而砸烂打字机并把所有文件扔到地上,我会面临什么下场?当她想到自由时,她内心真正想做的是对着老板那张脸打哈欠——那个自命不凡、满嘴废话的老傻瓜——把那台破打字机摔在地上,把他那些愚蠢的文件扔出窗外。但她不敢。

为什么不找一个未必让她想当面打哈欠的老板呢?一个她可能乐意为之效力并与之共事,甚至可能信任、尊重并喜欢的人?她无法想象这种人的存在!她的生活被愤怒和仇恨毒害了,而她却不敢将这些情绪发泄出来——因为后果对她来说将是灾难性的。她和成千上万的人一样,认为自由仅仅意味着让人们想做什么就做什么。「如果你让他们那样做,他们就会干坏事。我知道,因为那正是我想做的事。」对她和无数人而言,自由意味着从监工手中夺过鞭子,然后反过来把他活活打死。但是一个没有鞭子和监工的世界?绝不可能!

在一所学校里,我曾听到几位反战学生与一位黑人管理员之间激烈争论的片段——那位管理员虽没受过什么教育,却口才了得。他一遍又一遍强调的是:在任何人类组织中,你都得有个老板。不管老板是谁都没区别,你必须照他说的做。总统说我们要打仗,没得商量,我们就得打。这个人所要求、期望甚至能想象的一切,不过是每隔一阵子能允许他表达一下是否想换个老板。但对于任何在他看来处于权力阶梯上方的人——像大多数人一样,他视自己为底层——除了绝对服从,他想象不出任何其他的行事方式。

不久前的一项民意调查显示,大多数人会将任何形式的针对政府的团体或群众抗议称为「暴力」,无论这些抗议多么和平与合法。反之,如果政府逮捕、殴打、用毒气攻击甚至开枪打死这些人,他们却不会称之为「暴力」。那些感觉不到自己拥有自由的人,憎恨那些拥有自由的人,或者憎恨那些表现得像是有自由或理应有自由的人。他们会说:「搞这些抗议是为了什么?我也有很多想抗议的事,但我闭紧嘴巴,因为我惹不起麻烦。」这种人不想听到你说他们其实一直都可以抗议,而且抗议可能会带来改变。戴着锁链的人看到另一个没戴锁链的人,心里会想:难道我有过可能打碎这些锁链吗?如果我尝试过的话?难道我本来不必戴着它们度过这些年吗?这种念头是无法忍受的。最好给那个家伙也戴上锁链。

只有极少数奴隶会谈论获得自由。剩下的人都在争论谁的主子房子最大、排场最阔、势力最强。「我的队伍能打败你的队伍!」

有一次,我从机场乘出租车进纽约,遇到一位愤怒的司机。市长刚任命了一位新的警察局长,而且是从外地调来的。「那些一直在排队等晋升的伙计们怎么办?他为什么要从外面找人?」他不停地愤怒咆哮。「如果你苦苦等了那么多年才轮到你,结果他们不知从哪儿弄来个小丑插到你前面,这世上还有正义吗?如果到头来得不到奖赏,那你听话照做又有什么意义?」

难怪在实际的日常交谈中——相对于政治演说的真实交谈——我们不得不发明一个「自由」的替代词,一个刻薄、卑鄙的词,让我们能直接说出内心的真实感受。这个词就是「放纵」(permissiveness)。「放纵的」。结果就是,当我们中的一些人呼吁给儿童或学习者自由时,我们发现自己陷入了争论:是否应该允许孩子做任何事——比如折磨动物或放火烧楼。如果我们说「不」,就会被告知我们终究不是真的相信自由。或者人们会说,给孩子自由的想法是胡扯,孩子需要界限。所有这些言论都表明了对自由的极大困惑,这一困惑我在讨论「结构」时已经触及。它暗示自由意味着没有任何界限或约束,并认为这种状态既令人向往又可能实现;它暗示自由的观念与界限的观念是对立的,自由(liberty)与法律是对立的,你必须二选其一;它还暗示,一个自由的社会或政府与暴政的区别不在于种类,而仅仅在于程度。

正如没有结构就没有生命一样,没有约束也就没有生命。我们所有人都无时无刻不受到许多事物的约束、限制和羁绊,其中最根本的一点就是我们都是肉体凡胎,终有一死。我们受限于我们的动物本性,受限于我们对现实的认知模型,受限于我们的人际关系,以及我们的希望和恐惧。追问「没有约束的生活是否令人向往」是毫无意义的。这问题太虚无缥缈,根本无法思考——重要的不是是否存在界限,而是我们在这些界限之内拥有多少选择。监狱里的人有一些他能做的事,也有一些他不能做的事。外面的人也是如此。牢房里的人也有选择;他可以站着、坐着或躺下;睡觉、思考、说话或阅读;往这边走几步或往那边走几步。但这两个人并不是同等自由或同等受限的。说我们都是囚犯,或者说牢房里的人是自由的,这纯属玩弄文字游戏,而且玩得很拙劣。

一个人可以通过两种方式限制另一个人的选择或行动自由。他可以说:「你必须做这个」(Do This)。或者他可以说:「你必须不做这个」(Don't Do This)。这两者是不一样的,其限制程度也不同。这一点虽然显而易见,但我直到在麻省理工学院(MIT)的一个小型研讨会上听 Ivan Illich 指出后才真正明白:告诉人们不可以做什么(如果你说得清晰具体),比告诉他们必须做什么,能给予他们更多的选择和行动自由。「禁止令」(Proscriptions)优于「规定令」(Prescriptions)。一位母亲对孩子说:「出去玩吧,如果你想去的话,但别过马路,别在街上玩,别爬那棵小枫树,别去那栋废弃的房子里玩,还有离 X 太太的花园远点。」另一位母亲说:「该去上游泳课了,或者去少年棒球联盟了。」毫无疑问,哪个孩子拥有更多的选择。

显然——我这么说只是为了省得别人来挑刺——完全可能出现一种「你必须不」的说法,其严苛程度足以摧毁所有的行动自由。

「妈妈我可以去游泳吗?」

「可以,我的宝贝女儿。」

「把衣服挂在山核桃树枝上,但别靠近水边。」

界限的概念本身并不与自由的概念对立。自由社区或社会与暴政之间的区别——这是我在讨论结构时试图表达的观点的另一种说法——并不在于前者有界限而后者没有。区别在于,在自由社会里,你能找出界限在哪里;而在暴政下,你永远无法确定。当人们开始说(正如我们许多公民所说的那样)「最好别干那事,可能会惹上麻烦」时,这个社会就已经在通往暴政的道路上走得很远了。自由公民会说:「你什么意思,可能会惹上麻烦?如果法律没有明确告诉我不能做,那我 TMD 就能做。」我们宪法的制定者明白,构成暴政的一个重要因素就是权力的模糊性。它没有界限。你永远不知道它何时会降临到你头上。诸如「非美行为」、「反革命」或在学校里「不合作」这类假想罪名的问题在于,你无法预先知道它们是什么意思。你只有在做了之后才发现自己做错了。

简而言之,自由社区与不自由社区的区别,首先在于其规则大多是「别做这个」而非「做这个」的类型;其次,在于你「必须不做」的事情是清晰且具体的。第二点与第一点同样重要。我们国会里的人经常提出并太经常通过一些法律,将诸如「破坏武装部队士气」、「威胁美国生活方式」或「密谋制造骚乱」等行为定为犯罪。这类法律在效果和意图上都是暴虐的。它们没有告诉我们必须不做什么。它们告诉我们的是,如果我们做了成千上万件未具体指明的事情中的任何一件,日后可能会有人决定称我们的行为违法。这类法律的潜台词是:别做任何政府可能不喜欢的事。相反,我们希望法律尽可能是否定性的(禁止性的)和具体的。「别在危险的地方玩」远不如「别在那栋废弃的房子里玩」来得好。

最后,我们不希望这类法律太多,因为它们会过度压缩我们的选择自由。在这里,自由观念与界限或法律观念之间看似存在的冲突,有时确实会变得真实。但如果仅仅认为法律越少越好,那是愚蠢且错误的。真正重要的是它们留给我们的选择空间有多大。

让我把话题拉回到儿童的世界。大多数成年人对儿童施加的那种影响、控制或强迫,在上述所有方面都是错误的。有太多的「你必须做这个」、「你必须做那个」:「现在是上厕所时间」、「现在是喝果汁时间」、「现在把纸收起来」、「现在坐下」、「现在站起来」。而当我们说「不」的时候,又太过含糊;我们太多的规则都属于「小心点,别惹祸」那一类。而且我们的「不」实在是太多了。结果就是,孩子们拥有的选择自由太少,或者他们仅有的选择都是些无关紧要的小事。我所说的给孩子——以及给所有人——的自由,意味着:更多的选择,更少的恐惧。为什么这种自由对儿童如此重要?他们如何利用它?它如何帮助他们前进和成长?没有哪本书比 Dennison 的 The Lives of Children (孩子的生活)更充分、生动且有力地回答了这些问题。我在本书别处推荐的其他书籍(在我自己的书中主要是 How Children Learn (孩子是如何学习的))可能也会有帮助。此外,以下这段摘自我就 Summerhill: For and Against (夏山:支持与反对)一书所写的文章,或许也能有所启发:

Summerhill(夏山学校)是如何运作的?它做什么,以及如何做?Neill 的教育艺术有何秘诀?……

多年来,许多被生活彻底击垮、士气低落的孩子来到了 Summerhill,他们被禁锢在绝望的自我防御策略和故意的失败中,内心充满了恐惧、猜疑、愤怒和仇恨。我自己就认识一个这样的孩子。在他去 Summerhill 前仅一年,他看起来离彻底崩溃不远了。在 Summerhill,他康复了。那里的大多数孩子——并非全部,这所学校也有过失败案例——都康复了。他们找回了力量、信心和勇气,转而面对生活并融入其中,正如所有健康的孩子真正想做的那样,而不是逃跑和躲避。在一所不太在乎功课的学校里,这些曾在这一所又一所学校里无可救药的失败者,开始表现出胜任甚至出色的工作能力,其进步速度往往是传统好学校里传统好学生的两倍、三倍甚至五倍。

学校里还有什么在帮助孩子康复?那里的孩子做许多大多数成年人在家或在校都不会允许的事——骂人、弄脏自己、穿得破破烂烂、打碎东西。在我参加的一次会议上,一个约莫十二岁的女孩在整个会议期间都满足地吸着拇指,偶尔拿出来发表一些精辟的评论。没有人取笑她,大家似乎都对此视而不见。能说脏话(four letter words)或好几天不洗澡,本身有什么内在的治疗作用吗?我对此表示怀疑。看起来更重要的是,这些孩子从一直以来压在他们身上的巨大压力中解脱了出来。对他们许多人来说,来 Summerhill 之前的生活肯定像是一场漫长的战争,大部分时候是在对抗那些成年人——那些他们既需要又渴望其爱与善意的成年人。一天一百次,他们不得不面对痛苦的抉择:我是照母亲、父亲、老师或权威说的做,还是不?这么做我能得到什么?会失去什么?这些都不是轻松的算计。不得不日复一日地进行这种算计,对孩子来说一定是精疲力竭的,就像对我们许多人一样。他们不得不把大量的时间和精力花在做或不做别人吩咐的事上,以至于没有时间和精力去做自己的事。无论怎样,他们总是在对他人做出反应,要么屈服要么反抗,但无论哪种情况都不是在独立、自主地行动,不是在追求自己的兴趣和需求。

Neill 对这些孩子之所以如此有帮助和支持,原因之一在于:他们不必担心他。他们不必担心他在想什么。他们不必担心让他失望;他对他们没有任何宏大的期望,不要求他们成为什么样的人或做什么样的事,所以他们不会因为没做到而让他失望。他们不必担心他想要什么;他无所求,至少不向他们索取什么。他喜欢他们,或多或少就按他们本来的样子。

我们都知道 Neill 曾给偷窃的孩子奖励。这激起了许多激烈的、愤怒的,尤其是困惑的讨论。奖励并不代表 Neill 赞成偷窃,甚至也不代表他对偷窃漠不关心。它只是简单而具体地表达了两个相当老派的观念:信念和宽恕。「我知道你偷了东西;但我不会因为你偷了东西就叫你小偷或把你当贼看;我知道总有一天,在你觉得合适的时机,你会停止偷窃;我可以等待那一天的到来。」在我看来,这似乎是 Neill 对孩子的爱的本质——他接纳他们,原谅他们,并相信只要有一点运气,他们最终都会好起来。但他不需要他们,也不需要他们来依赖他。他爱的根源——尽管他可能不赞同这个词,但我认为这正是赋予他的爱纯粹与力量的东西——是一种良性的冷漠。

相比之下,我想起两个孩子,这是我在几年前遇到的众多例子中的两个。他们的父亲爱他们,为他们感到骄傲,并极其坚定地决心要让他们变好——不仅仅是行为端正,还要正直、有德行、坚强、勇敢等等。正因如此,他严格而苛求。但是,尽管孩子只有四岁和六岁,而且也喜欢父亲,但他已经开始失去他们了。对孩子来说,他已经变得不再像一个人,而更像是一股需要对付的力量——只要可能,就得想办法欺骗或躲避。他的关注、期望和关切所带来的重负,超过了孩子们的承受能力。他们已经在试图把这重负从背上甩掉。他们已经学会向他展示一副不同于面对世界时的面孔。许多孩子的背被压弯了,膝盖在过度的成人关切——即使是善意的关切,或许特别是善意的关切——过度的担忧、过度的恐惧、过度的期望的重压下发抖弯曲。孩子们的一言一行都成了一种迹象——他们是在朝正确的方向走吗?还是错了?我们做得对吗?每件事都成了天大的事。

我们从各方听到,孩子们需要和缺乏的是受过专门训练的人员给予的细致入微、充满爱意的关注,仿佛这些人除了关注孩子别无他事。人们可能会认为,成长是一个除非我们去推动否则就不会发生的过程。其实不然。孩子们真正需要和想要的是:有更多机会看到我们成年人忙于自己的事务(无论那是什么),以及有更多时间让他们完全独处。

在 Summerhill,[孩子们]……不必时刻决定如何应对那些试图强迫他们做事的人,因为没人强迫他们。只要不干扰其他孩子的生活,他们想做什么就做什么,想做多少就做多少。终于,他们有了时间。甚至有了「什么也不做」的时间——尽管这在事实上是不可能的,没有活人能「什么也不做」,无论醒着还是睡着,我们的头脑都在运转,通常是在思考对我们重要的事情。那么,那些看似「什么也不做」的孩子们到底在做什么?这对他们有何帮助?在这里我只能猜测,依据是我记忆中自己利用思想、梦境或幻想来克服、消化或战胜那些起初压倒我的经历的方式。我怀疑,大部分时间他们是在回想自己的生活和过去,一遍又一遍地在脑海中重演、重温、重构,直到剥夺了那段记忆致残和伤害的力量。

几年前,我听精神分析学家 Theodore Reik 给年轻恋人(无论已婚与否)提出了一条看似最令人震惊的建议。他说,不要陷入谈论你们相遇、追求、恋爱等美好回忆的习惯中。不要坐在一起深情地说:「记得那次我们……吗?」只要那段记忆活在你的潜意识里,那段经历就会保持其魔力,滋养你们对彼此的爱。但如果你把它拖进意识的明亮日光下加以谈论,它就会像阳光下的旧照片一样开始褪色,失去它的鲜活与强度,变得像你看过、读过或发生在别人身上的事一样。由此似乎可以推断出——我已不记得他是否明说过——剥夺一段过去经历伤害力量的方法,不是试图忘记它,而是试图记住它,一遍又一遍。

照这样做,奇怪的事情就会发生。起初,当你回忆那段经历时,你简直是在重新经历它,仿佛仍置身其中。然后,渐渐地,你开始抽离出来,站到它的外面。无论当时发生了什么,你依然能看到、听到,但越来越像一个旁观者,仿佛在看一部关于你自己的电影。起初,这部电影令人痛苦,全是特写镜头,在那中间受苦的确实是你。但随着你一遍又一遍地播放,它变得不再那么生动和真实;那个在戏中遭遇不幸或出尽洋相的人,不再是此时此地活着的你,而是一个你曾经扮演的角色,一个已不复存在的你。

当你从那段经历中抽身而出,你可能会开始做别的事:让那个角色以不同的方式演绎他的戏份,避免犯错,说些或做些比当时更好、更不一样的事。你开始重塑过去。我们都会这样做。我想起一个琐碎但典型的例子。去年冬天,我要开始一系列相当复杂的飞行旅程,出门时我把机票放进了口袋。快到机场时,因为离家太远已无法折返,我突然意识到我的票分装在两个信封里,而我把更重要的那一个落在了家里。我对自己发了一通火。随后,在我的幻想世界里,我开始重演在我房间里的那一幕——按照我本该做的那样。我看见自己仔细检查放另一张票的文件夹,把它拿出来,放进口袋。我看见自己做了一系列事情,如果当时真这么做了,它们本会提醒我去找那第二本票。过了一会儿,我不再对自己生气,不再为这段经历感到苦恼,能够把它看作仅仅是又一次的「犯傻」,并准备好迎接生活带给我的下一个挑战。

这些心理把戏有什么用?我已经提到了一个:通过重演经历,我们可以从中抽离,置身事外。此外,通过调整过去,我们创造了一个(或多个)新的过去,在那个过去里,我们要明智、谨慎,更接近我们想成为的那种人。这些虚构的过去可以作为对未来的一种准备。这也许是从错误中学习的一种方式,甚至是唯一的方式。我们不仅准备好在未来表现得更好,而且在某种程度上,我们欺骗自己相信我们在过去确实表现得好了一点。我们看到的真实自我——对我们来说最真实的自我——不再是那个在那儿犯傻的人,而是那个想到了(哪怕是事后诸葛亮)该如何明智行事的人。所以,通过想象自己没有忘记而不是忘记那张机票,或者像另一次那样,想象没把钥匙锁在车里,我就能把头上的「傻瓜帽」摘下来。

孩子们很可能也在做类似的事情。同样可能的是,他们用来重构和掌控过去的幻想,要比我自己这些单调乏味的努力狂野得多。小孩子在自由的戏剧性游戏中会扮演各种神话角色和动物角色;也许他们在自己隐秘的脑海中也做着同样的事。无论如何,不管机制如何,Summerhill 和类似地方的经验已经证明,人类的心智和精神中拥有与身体相媲美的治愈力量。如果心灵的伤口不是每天都被磨破、撕裂,它们中的许多将会愈合。这正是 Summerhill 使之成为可能的事。

它还给了孩子们一个机会——这也可能是治愈过程的一部分——去管理他们生活中的大部分事务,去通过生活本身发现哪些决定比其他的更好或更坏。通过这样做,他们开始感觉到自己能做决定,并不是所有的决定都注定是坏的;即使是坏的,他们也能看出来并做出改变;他们足够聪明能干,可以让自己的生活有意义,不需要无限期地依赖他人的指导或命令。简而言之,Summerhill 更多是通过行动而非言语,帮助那里的孩子感觉到——这往往是人生第一次——他们是有尊严、有能力、有价值的人。孩子们在 Summerhill 康复并成长,是因为学校给予了他们自由、支持和尊重。如果我们希望其他学校的孩子也能健康成长,那么这种自由、支持和尊重就是我们必须建立的最低条件。在我看来,任何不从这里起步的教育改革都不值得太多关注,也不可能给我们孩子的生活和学习带来任何真正或持久的改善。

对于上文我所说的关于游戏及其治愈用途和力量,让我再补充一段话,摘自我为 Open Education - the Informal Classroom (开放教育——非正式课堂,见附录)一书写的介绍。关于游戏有什么好处以及为什么它很重要,我想不出比这更好的表述了。

在两段摘录中的第二段,Plowden Report (普洛登报告)详细讨论了为什么游戏对儿童重要且有用,视其为儿童理解周围世界以及自身位置和可能性的最自然、最有效的方式。这话说得极好且千真万确;简直无以复加。但我想补充一点。读这份报告,人们可能会觉得,游戏对小孩子很好,甚至是最好的东西,但过了一段时间,他们必须长大脱离它,去学习更「严肃」或「成人」的学习方式。这将是一个巨大的错误。事实是,孩子们在游戏中经常做着非常像成年人在工作中做的事情。就像经济学家、交通工程师、社会规划师或计算机专家一样,孩子们在游戏中经常构建生活或生活某部分的模型——他们希望这些模型是世界的公平(虽然更简单)代表——以便通过操作这些模型,他们可能获得一些关于世界如何运作、可能如何运作或他们可以在其中做什么的想法。

更重要的是,造就我们真正具有发明和创造力的思想家——无论是政治、艺术还是科学领域的——并使他们与我们大多数普通人区分开来的,首先在于他们仍然能用大脑玩耍。他们没有忘记怎么玩,也不以此为耻或为惧。他们喜欢玩,并抓住每一个机会去玩;这对他们就像呼吸一样自然。那些普通的、「严肃的」、不爱玩耍的人无法逃避事物的现状;虽然他总是把「面对现实」挂在嘴边,但他被自己对现实的观念所困,就像笼子里的老鼠一样。对他来说,存在即一切。而爱玩耍的人总是说,并且忍不住说:「但是假设事情不是这样,不必是这样呢?只是为了好玩,让我们想象一下如果情况不同会发生什么,如果我们那样做而不是这样做会怎样。」只是为了好玩。现在我们从经验中知道,从这样的游戏中可能会产生——而且经常确实产生——能够改变人类生活和思想整体形态的观念。但爱玩耍的人并不一定以此为出发点。他不会像某些运动狂热分子那样对自己说:「如果我咬紧牙关玩得足够卖力,我就能想出一个伟大的主意。」他玩是为了好玩,并准备好毫无遗憾地丢弃大多数涌现的想法,视其为无用,正如他在过去多次做过的那样。当一个好主意出现时,一种更有导向性的思考可能会开始,这不太像普通人所谓的「游戏」,更像他所谓的「工作」,尽管对真正有创造力的人来说,这两者没有区别。

不难看出,为什么一个稳定的社会会发现这样的人令人不安且危险,并尽可能试图让他们沉默或除掉他们。确实,他们这样做也许是对的。但是,像我们这样的社会,正面临着生死攸关的危机和困境——没人知道该怎么办,大多数人认为根本无计可施——为了生存,我们不仅需要几个,而是需要成千上万,确实需要整整新一代会玩耍的人。

上一章:

《自由与超越》第二章 自由的结构下一章:待翻译

Thoughts Memo 汉化组译制

感谢主要译者 gemini-3-pro-preview,校对 Jarrett Ye

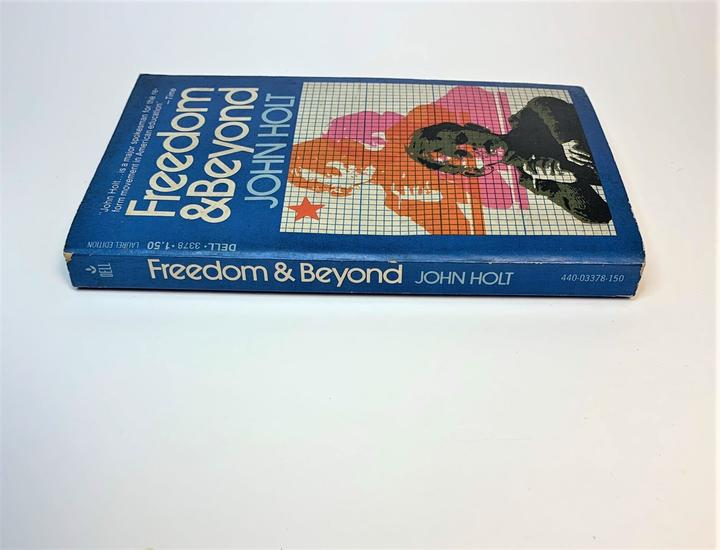

原文:FREEDOM AND BEYOND : JOHN HOLT : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive