在我关于孩子们玩耍的故事中,我提到那个较大的孩子感受到了一种张力(tension)。我在这里是以一种特殊的方式使用这个词。许多人可能会用更熟悉的名字称呼「张力」,比如「问题」(problems)。但我所说的「张力」意思截然不同。当我们称某事为一个「问题」时,我们暗示:第一,正在发生一件我们不希望发生的事;第二,只要我们能找到一个「解决方案」,就能让这件事停止。张力是无法消除的。它们内在于事物的本质之中。我的一位朋友不谈「问题」,而谈「困境」(predicaments),这更接近我的意思。不过,「困境」暗示我们处境糟糕,被迫在所有我们都喜欢和想要的事物中做出取舍。这有点像两难境地(dilemma)——我无法决定今晚是去看戏还是去听音乐会,是去海边还是去山上度假。但我们可以通过选择来解决两难境地。而在一种张力中,就好像有两只手正用力把我们拉向相反的方向。每一只手都在把我们拉向某种好的东西,两股力量旗鼓相当,而且谁都不会疲倦或松手。

我们的语言和思维习惯使我们很难应对这种「张力」观念。当我们想到冲突时,总是在对立面之间,通常是一好一坏。我们逻辑体系的奠基人希腊人告诉我们,一个事物不能同时是某物又是其对立面,不能既是 A 又是「非 A」,从此我们就痛苦地被困在这个观念里。我们固执地认为,在所有冲突中,一方或另一方终究必定是对的;只要我们看得足够清或想得足够深,就能找出哪一方是对的。此外,我们喜欢把事情了结。当一个困难反复出现时,我们会感到恼火。我们会想:「为什么我们还要经历这个?我们以前已经经历过了。」如果我们能在那些冲突的力量或需求之间找到正确的平衡点,它们就会相互抵消,不再困扰我们。但在张力中,这从未发生,也不可能发生。冲突的拉力都是合理的,它们持续拉扯,所以张力是永久的。

当我们试图将更多的自由、自主和选择引入孩子们的生活和学习中——无论是通过使传统班级更开放,还是创办一所新学校——这些张力中的一些就会显现出来。描述它们的一种方式是让两个人,A 和 B,分别陈述各方的理由,就像在互相争论或辩论一样。这并不完全是虚构的。我经历过许多这样的争论,现在尽可能凭记忆还原这些对话。

有序的教室

A:有一件事我肯定不打算做,那就是用尽我在教室里的所有时间去告诉孩子们把这个捡起来、把那个收好,诸如此类。我来这样的学校不是为了像牧羊人一样管着孩子,他们来这儿也不是为了被管着的。让他们自己决定想要多少秩序。

B:是啊,但这有个麻烦:除非有大量的东西供孩子们使用和操作,否则开放式课堂行不通;而如果他们找不到东西,或者找到的时候零件缺了、乱成一团,那他们就没法使用或操作了。这不仅仅是因为整洁看起来不错所以要有秩序。这是一个「拥有一个孩子们能找到所需之物的房间」的问题。

A:我同意这点,但我还是无法接受花一半的时间对孩子们说:「你为什么不把那个收起来?我告诉过你三次了。谁最后用的这块黏土?他把它弄得满地都是。过来把它清理干净。」这让我一下子回到了在常规学校里的那种状态。让孩子们自己制定一套收拾东西的系统吧。

B:当然,但除非你鼓励并帮助他们,否则他们不会去做,可能也做不到——他们还小,没有多少制定复杂计划的经验。你实际上只有四个选择。一是几乎什么都不收,实际上这意味着孩子们能做的事越来越少——这会给你制造其他问题。二是你自己把大部分东西收起来,那样的话你在班里就更像个保洁员而不是老师——这会耗掉你一整天。三是把班里的东西减少到你能应付的程度——但这同样意味着孩子们能做的事变少了。第四是,争取孩子们尽可能多的合作,制定出一套他们大部分时间能坚持且行之有效的清理和收纳系统。

有一点可能对此有帮助。孩子们确实倾向于喜欢把东西放进专门为它们制作和适配的地方。在木工车间里,如果工具挂在绘有每个工具轮廓的挂板(pegboard)上,或者按照某种让孩子能看出每个工具归位何处且除此之外别无他处的计划存放,往往比那些存放随意的车间更整洁。也许某些种类的盒子、拼图、游戏、工具可以存放在只有它们能放得进去的地方。那样的话,收拾东西本身就变成了一种拼图游戏。

也许我们可以制定一套颜色编码方案,特别是针对小孩子。所有某种类型的玩具、游戏或设备都放在某种颜色的盒子里,并存放在相同颜色的橱柜或壁橱里。而且,就像在超市里一样,我们可以从天花板上悬挂标记,指示不同颜色的盒子该去哪里。或者我们可以使用其他代码——不同种类的形状、动物等。长颈鹿代表长盒子,大象代表大的,老鼠代表小的。在 Paul Curtis 和 Roger Smith 为学龄前儿童设计的一个环境中,所有玩具和设备都存放在塑料桶里,这些桶通过绳子悬挂在固定于天花板的滑轮上,孩子们可以升降它们。孩子们发现把东西放进桶里拉上拉下非常刺激。他们会花很多时间讨论和决定想把什么放在哪里。

我想花不了多少钱就能弄到泡沫塑料块,我见过一种锯子,切割器是由手电筒电池加热的细金属丝,切泡沫塑料非常容易。用这个可能从泡沫塑料中切割出专门适配房间里所有玩具或设备的盒子或凹槽。事实上,有些孩子可能会对设计收纳盒感兴趣。就此而言,寻找一种让所有人都能找到东西的存储方法,这一整个难题本身就可以变成一个供所有或许多孩子去解决的问题。他们可能会想出比我们能想到的更巧妙的方案。大一点的孩子可能会喜欢复杂的数字代码,甚至是秘密代码——对房间以外的任何人保密。

公共或共同财产

A:每个自由社区,无论对私有财产持何种态度,都有一套关于公共或共同财产的伦理。没有人有权破坏或糟蹋属于所有人、或供所有人使用或享受的东西。我们在全世界,尤其是在我们自己的国家,都能看到当人们忘记或否认这一点时会发生什么可怕的事情。自由学校在这一点上很混乱。很多自由学校给孩子们的印象是,砸坏属于学校的东西是可以的。即使他们没有明说这可以,他们也没有做多少努力来劝阻或防止这种行为。在我看来,这是一个严重的错误。这也是一个令人惊讶的错误,因为许多创办自由学校的人,在国家或全球层面上都热切地信仰资源节约和环境保护,信仰对地球母亲的关爱。但在他们自己的学校里,他们似乎认为孩子们对环境为所欲为是没问题的。

B:这是一个关于「什么最重要」的问题。谁都宁愿孩子们不砸东西。但是,我们从 Summerhill 和类似学校的经验中学到的一件事是:非常重要的一点是,那些内心可能积压了大量挫折、怨恨和愤怒的孩子,应该有一种发泄和排解的途径,而不是憋在心里让情况恶化。最好让他们拿墙壁或家具出气,而不是对其他人刻薄残忍,或者带着这种情绪进入成年生活,演变成对权力的痴迷或对其他种族的仇恨。这正是为什么 Neill 没有为学校添置好家具,而是弄来了旧公交车座椅,这样如果孩子们没有其他发泄途径,就会觉得砸了它们也无妨。

A:是的,但在我看来这个论点至少有两个错误。第一,如果你在一个地方堆满旧垃圾,你就不只是在让他们觉得必要时可以自由砸烂它,你是在诱惑他们,邀请他们去砸,你是在让「砸家具」成为在自由学校里被认可的行为之一。第二,这会迫使你给孩子们提供一个非常单调丑陋的环境。但孩子们对环境——空间、形式、光线、色彩——是非常敏感的。在一个审美上令人满意的环境中,他们会感到受激励,也会感到安全和快乐。一些最好的英国小学的经验无疑证明了这一点。因为学校设计得好,而且经营者不辞辛劳地布置美好的事物,孩子们自己也热爱并以学校为荣,并在艺术和手工艺方面做出自己美丽的作品。在一个像我们这样丑陋的文明中,这不是我们应该忽视的事情。

B:我不确定孩子们是否真的那么在乎环境美不美。重要的是他们在里面能做什么。让孩子们不快乐、导致他们身心健康状况如此糟糕地来到另类学校的原因之一,就是他们来自那些把东西看得比人重的地方。我们的社会充满了那种随时准备因为打破一扇窗户就杀人的人。当然,我完全赞成美丽的环境,但前提不能是我们必须花一整天告诉孩子要小心、别洒了东西、不能在墙上乱画、别碰这个、别做那个。这种话他们已经听得够多了。让他们自己决定想如何装饰教室吧。

A:你说「让他们自己决定」。事实是,这事儿从来就没有被决定过。一个孩子画了个和平标志,颜料流得到处都是;另一个画个笑脸,也是这副德行;还有人在墙上乱写,甚至写些脏话。没过多久,你得到的不是装饰,而是一面被颜料涂得乱七八糟的墙,一团糟,既不美观,也没地方再画别的了。我见过孩子们画这种东西。他们在画的时候并没有显得特别开心,画完之后也没有表现出任何自豪感。他们不会把你带到墙边说:「看,那是我画的。」但是在那些有着高标准艺术和手工艺要求的学校里,比如 Elwyn Richardson 在《早期世界》(In the Early World)中所描述的那样,孩子们会为自己和朋友们的作品感到自豪。

B:嗯,我不认为孩子在墙上画画——或者应该在墙上画画——是为了以后能告诉大人那是他干的。孩子们做事情太过于为了博取大人的赞扬了。我希望能少一点这种心态。而且,当我听到大人说孩子们多么喜欢安静、整洁、有序或美丽的东西时,我怀疑大多数时候那是大人把自己的品味强加给了孩子。允许孩子在墙上画画,重点不在于他能画出什么美作,而在于:在这个他感觉几乎没有任何东西、任何地方属于他的世界上,这面墙、这个房间、这所学校确实是属于他的。

A:我不是说这些不属于他。我是说这些也属于其他人。我所知道的自由学校在保管工具、乐器、唱机、录音机方面都很头疼。总有人弄丢、弄坏或者砸烂它们,不论是出于粗心、恶意还是为了发泄情绪。结果就是别人没法用了。我们谈论那个想砸吉他的孩子的权利,但那个想弹吉他的孩子的权利呢?吉他坏了,他就倒霉了。而且我对那个踢吉他而不是踢墙壁或篱笆柱的孩子表示怀疑。我不认为他是在「重人轻物」。我认为他是在利用物来攻击人。我想他心里很清楚,如果砸了吉他,想弹的人就弹不成了。

B:……(等等)。

也许提供更广泛的选择可以缓解这种张力。在《本杂志关于学校》(This Magazine Is About Schools)以及后来的《本书关于学校》(This Book Is About Schools)中,多伦多的 Anthony Barton 描述了他所谓的「硬学校」和「软学校」:学校里存在一系列不同程度的结构,从一端非常紧密、僵化、有计划、「无菌」的结构,到另一端非常松散、灵活、有机、即兴、混乱的秩序。英国心理学家 Margaret Lowenfeld 多年前描述过她在伦敦开办(可能现在还在办)的一所学校。那里有一个专门设计的房间供人「搞破坏」(make a mess),还有一个隔音房间供人制造噪音。也许学校里的一些空间可以规划得更正式、更刻意,装饰布置得更优雅,设计得更具美感——尽管即便在那里,学生们也应该有机会时不时讨论和规划重新布置空间的新方法。而学校里的其他空间可以是彻底的「打砸区」或「混乱区」。还有些空间可以介于两者之间——可以装饰,但不许打砸。加州伯克利的 OTHERWAYS 学校曾挂出大张的牛皮纸供孩子们画画、涂色和涂鸦。纸画满了,他们就取下来换张新的。对于超过一定年龄的孩子,我倾向于说:如果他们想要一些可以随意砸烂的东西,行——但他们得自己去弄来。

关于秩序的整个问题是很棘手的。我们需要多少秩序?太少,很难做成事,也难找到事做。太多,我们花在维持秩序上的时间比做事的时间还多。有些人天生比别人更能容忍混乱。有些人则受不了。有些人——像我曾认识的一位律师,他的桌子上堆积如山的文件,任何一份他都能在几秒钟内抽出来——能在别人眼中的混乱里找到秩序。

成年人应该强加多少秩序?孩子们应该自己建立多少秩序?我们要等多久才能等到他们建立秩序?Herndon 在 The Way It Spozed to Be 中指出,大多数成年人看到孩子们为了给自己的事务建立秩序而做出的看似无可救药的混乱努力时,从来没有足够的耐心给他们机会去完成。因为没给足时间,他们就断定孩子们即使有大把时间也永远做不到。于是我们永远无法发现什么是可能的。每当我们试图管理年轻人的生活,我们就放弃了观察他们如何管理自己生活的机会,也放弃了从他们的实践中学习的机会。

去年某个时候,我记下了以下观察笔记:

前几天我参观了一所自由学校,它位于一座教堂宽敞的地下室里,占用了好几个房间。出于某种原因,这里的地板被特意建成倾斜的,没人能告诉我是为什么。学校里大约有 45 个孩子,有几个青少年,大多在 5 到 11、12 岁之间。我进去时,他们正在吃午饭,或者刚吃完正开始课间休息。噪音震耳欲聋。天花板很低,没有任何吸音材料,所以噪音在里面来回回荡,无法消散。这些孩子大多是贫穷的黑人孩子,嗓门大得惊人。他们绝对不是「非语言」的(不爱说话的)。他们一直在互相交谈,只不过是用尽全力在吼。

桌边的孩子们非常友好。也就是说,他们没对我大惊小怪,但在介绍我时,他们看着我的眼神完全是开放的,不遮遮掩掩,不鬼鬼祟祟,不假装某种感觉,不作秀,也不讨好我。就是一种非常坦率、开放的眼神。

午饭后是课间休息。有好几个房间供孩子们玩耍。许多男孩在玩各种战争游戏,假装用机枪互射,并模仿电影电视里的人倒下的样子。他们的精力旺盛得惊人。他们在家具间跳跃奔跑,射击,大叫,倒地,爬起。我对一位老师感叹他们的精力,她回答:「哦是的,这些孩子能像这样疯上一整天。」

按照如今许多孩子被判定为「多动症」的标准,这些孩子肯定难逃此判。他们的活力中似乎带着某种疯狂。不久前我刚读了一些蒙台梭利的资料。我确信许多蒙台梭利派会说,这些孩子正在「分崩离析」(flying to pieces),因为他们的生活没有中心,没有焦点,没有目的,他们从未学会通过收集和引导自己的精力。

然后,「审判」开始了。

午饭后,我被邀请参加学校法庭。这是学校生活的常规部分。有五名学生陪审员,他们同时也充当法官。也就是说,他们主导庭审,并决定被告是否有罪以及该受何种惩罚。校长坐在尽头的一张桌子旁,并未积极参与程序,坐在那儿是为了维持权威的存在,或者也许是为了防止有人反抗法庭。值得注意的是,所有参与此事的孩子,都比 Neill 所说的「孩子能参与社区管理」的最小年龄要小得多。法庭的作用是决定一些类似于 Summerhill 在「全体会议」上由学生「起诉」另一人时所决定的事情。Summerhill 的全体会议既是法庭又是立法机构。而这里仅仅是法庭。

一个男孩被带上法庭,因为他在某节课上打踢了另一个学生。法庭气氛极其严肃。这个男孩对我们观众席(两名访客)有点表演成分,但随着时间推移就收敛了。他非常小心地陈述自己做了什么、没做什么。在大多数学校里,他都会是个真正的问题儿童,在这儿也经常惹事。但我并未感觉他是被排斥的异类,也不觉得他认为法庭在针对他。他没有试图欺骗法庭或撒谎。当有人暗示他向一个男孩扔书时,他变得非常愤慨。他承认打踢了那个男孩,因为对方「多管闲事」,但说他扔书——这简直荒谬!惩罚相当严厉——两周内没有甜点或不能去体育馆。我不知道这些惩罚是否被严格执行,或者是否有假释,或者大家过后就忘了。那个男孩说话很难懂,口音很重且含糊,但当他听到大家在认真对待他时,他努力集中注意力组织语言,试图把话说得准确清晰。他是个刺头,但我感觉他对任何法官都没有威胁。

另一个案子是一个瘦小的白人孩子,当他那位非常好的老师(一位很棒的退休女士)让他挪位置时,他没动。老师也被作为证人传唤,并说情况部分是她的错。她的语气没有任何居高临下的成分,而儿童陪审法官们对待她的证词也像对待孩子的证词一样认真、秉持着同样的严肃精神。那个白人小孩是因为害怕如果他动了,另一个曾威胁过他的孩子会揍他。另一个孩子坚持说他没做。白人小孩说他知道对方打算做。陪审团一直问他能不能证明这一点,虽然他们也不懂什么是可证明、什么是不可证明。这样的法庭是否能配备法律顾问,引入一些来自更广阔法律世界的见解?恐怕那会导致顾问说教太多。在这个白人孩子的案例中,我认为他是真的害怕另一个孩子,但他想不出合适的话来表达。他的判决和前一个一样严厉。两个男孩都被告知可以上诉。我不清楚上诉程序。就此而言,我也不知道有多少人会因为什么事被带上法庭,是谁把他们带进来的。

后来是唱歌,就在放学前。这与我在大多数学校看到的唱歌情形截然不同——那里小孩子们的声音往往细弱、虚浮、尖细、不稳且局促不安。(例外是在「儿童社区工作坊学校」,孩子们和一个年轻人一起唱民歌,大喊「呀呼!美好的老激浪(Mountain Dew)!」)总之,这些孩子唱得热情洋溢(gusto),声音非常洪亮,即使男孩们不知道歌词而主要是女孩们在唱,当大家合唱时更是气势倍增。比几乎任何中学都唱得好。我们能不能更多地利用他们在歌唱和演讲中的这种能量?

孩子们对身体接触非常自然。无论是在午饭时还是在法庭上,男孩们经常过来靠在我身上。他们不看我,也不说什么,或者试图借此做什么。他们不想从中得到什么。他们只是喜欢靠着大块头的人。

我推测——虽然我不确定——是成年人想出了法庭这个主意,并制定了大部分程序。但即便点子是大人出的,实际运作的是孩子,其中许多孩子几分钟前还一副要把房顶掀翻的样子。谁能想到,几分钟前还在疯玩这群孩子,竟能表现出如此发自内心的严肃、庄重、持久的专注和得体?没人能想到。有哪个理性的人会相信,那个第一个被告——几乎是所有孩子中最狂野、最吵闹的一个——会如此有尊严地为自己辩护,或是以如此好的心态接受法庭相当严厉的判决?绝不会。如果是常规学校,同一个男孩会允许自己被一群比他又小又弱的孩子审判、评判和定罪吗?几乎肯定不会。大多数支持「开放式学校」而反对「自由学校」的人会认可这所学校吗?我怀疑很多人不会。

决策制定

A:非常重要的一点是,关于这所学校的决策,我们要尽可能多地、尽可能民主地做出决定,就像在 Summerhill 那样,开一个全员大会,每个人都能畅所欲言,每个人都有投票权。

B:我同意这是个好主意。但我们的孩子年纪更小。Neill 自己也说过,直到十二岁左右,Summerhill 的孩子并没有非常积极地参与社区管理,甚至没多大兴趣。

A:我想那可能是因为大孩子主导了学校和会议,以至于小孩子觉得说什么都没多大意义。但在任何学校,无论孩子多大,即使他们都很小,最大的孩子也会觉得自己像领导者,有责任感,并且能够也愿意承担很多责任。况且,如果我们不给孩子机会做这类决定,他们怎么学得会呢?

B:是的,但我们还是得决定哪些问题需要全校做决定,哪些不需要。否则我们就会整天开会。我曾经在一所学校,那里试图民主地讨论和决定所有事情。当两个三年级学生在走廊经过我身边时,其中一个对另一个说:「今天又开校会。我烦透了开会。好像我们整天除了开会啥也不干。」这让我想起奥斯卡·王尔德评论社会主义的话:「社会主义的麻烦在于它会占用太多的晚上。」我们必须决定哪些事情值得开会。

A:我猜你说的「我们」是指老师们。那样的话,我们就会搞出大多数学校里那种虚伪的「学生会」。成年人决定所有他们认为重要的事,而把他们认为不重要的事扔给学生「决定」。为什么不让学生,或者全校,来决定什么事重要、什么不重要?

B:但那样我们就得为了「决定我们要为什么事开会」而开会。那更糟糕。我不希望老师决定所有的大问题,只决定些小问题。比如我们周二去公园还是周三去?买什么东西?午餐吃什么?我们肯定不会用开会来决定学校菜单,对吧?

A:我想不会,只要任何想提议的人都能把特定问题提交给全体会议。然后会议可以决定是否要进一步讨论。

B:嗯,但这也会制造问题。这些孩子很小,情绪激动,光是日常生活中的琐事就够他们吵的了。我能想象有人说:「我觉得我们应该在会上讨论这个」,而另一个人说——他们总是很直接——「噢不,我觉得那很蠢,纯属浪费时间」,然后第一个孩子就会觉得受了伤害并生气。恐怕我们会制造争吵,不断分裂和撕裂这群我们本想帮助其团结起来的孩子。

A:我觉得你太担心孩子们争吵了。大多数成年人都是这样。我们对意见不合、争吵、表露情感太紧张了,我们把怨恨和愤怒憋在心里太久,以至于忘了孩子们忘掉争吵有多快。我们成年人总是试图维持表面的和谐,而不管底下的暗流。孩子们总是可以自己决定的。如果他们觉得花了太多时间在会上争吵,他们总可以说:「咱们别在会上谈这个了,说得太多了。」

B:但那样我们会遇到这种情况——有些孩子,像有些成年人一样,喜欢开会。他们是政客。他们喜欢高谈阔论和争辩。更糟的是,他们喜欢贬低别人,以显示自己比别人聪明。每个学校都有这种人,我们也有。我去过很多民主学校的会议,四五个人一直霸占着发言权,其他人坐在那儿一脸厌恶地看着他们表演。如果你事后问那些孩子为什么不说话,他们会说:「切,我要是说了,某个自作聪明的家伙就会说些话让我显得很蠢。再说也没用,这些『开会狂魔』总能得逞,他们坐在那儿说啊说啊说,其他人都累得不行,只想赶紧放弃好离开那儿。」这种事总是发生。

A:我们一直回到主要问题上。要么我们给会议机会去讨论任何它想讨论的事,要么我们说成年人有权决定孩子可以决定什么、不可以决定什么。谁给了我们这个权利?我凭什么对某个孩子说:「对不起,这是我已经决定你不能决定的事情之一」?就因为我年纪大?

B:你似乎在说我们在这儿都是平等的。在某些方面也许是。在其他方面,不是。孩子们是付钱来这儿的。我们是拿工资的。这肯定意味着他们有些我们没有的特权,而我们有些他们没有的义务或责任。我们的立场并不完全相同。我们要维持这个社区良好运转的责任比他们大。一个孩子如果愿意,可以来这儿做他自己的私事,对他想关注之外的其他孩子或整个地方不闻不问。我们不能那样。有些决定我们不应该推给孩子——比如某个孩子制造了太多麻烦,以至于我们无法再留他。Neill 把孩子从 Summerhill 开除过,他并没有让全体会议来决定是否这样做。

这场讨论的重点在于它永远不会结束。A 和 B 都是对的。他们必须持续拉锯。如果任何一方放弃并让另一方得逞,对他们的学校或社区来说都是坏事。我们必须学会不要折磨自己,不要总想着这样的争论不该一直发生,或者我们应该找到一种方法把它们彻底解决。这种张力不是一个「问题」,也没有能让它消失的「解决方案」。

我们可能会建议——但这方面也可能有争论——会议时间应该受到限制,或者需要三分之二的投票才能延长会议时间。我们也可能会说,任何能收集到足够签名的学生或老师都可以召集特别会议。或者任何能获得足够签名的人都可以把某事列入会议议程。但他必须花自己的时间去收集签名;他不能占用会议时间来争论大家是否应该讨论他的想法。至于学生贬低其他学生(或任何人贬低任何人),我认为如果成年人对此发表评论并抗议,那是对他们自然权威的恰当运用。他们可以说,就像我以前在一个非常爱争论的英语课上所说的那样:「尽可能强烈地提出你自己的观点,但不要试图通过拆对方的台来争论,不要试图让他显得愚蠢或傻。」简而言之,我认为成年人可以在会议中设定并努力维护一定的尊严和礼貌标准,就像我参观法庭的那所学校的负责人所做的那样。如果孩子们非要打架,让他们去别的地方打。

个人 / 社区

个人与社区的权利和需求之间的张力可能会很痛苦。我曾听到一所新的小型自由学校的一些学生对此进行讨论,措辞大致如下:

A:我们不认为你们几个应该不声不响地跑去自己搞个项目,既不问我们的想法,也不争取我们的支持,或者给我们一个作为学校参与其中的机会。

B:听着,我不想跟每个人都谈这事。这不需要每个人参与。这只是一个两三个人就能做的小项目,我们想做。为什么我非得花一大堆时间跟其他所有人解释?我来这所学校的原因之一,就是为了能做我想做的事,而不必向一大堆人解释或证明。现在你们这帮家伙表现得像一群老师,对我说如果我不能说服你们这个项目是好的,我就没权做。我对试图说服你们没兴趣。你们找点自己喜欢的事做,那样挺好。你们不必向我汇报。

A:我们不是说你没权做。我们只是不高兴,因为你从来没告诉我们你想做,或者提过这事。我们都想逃离那种人人互相对抗、没人关心或配合别人、没人对别人的事感兴趣或想帮忙的学校。我们想要一所大家能感觉在一起的学校,大家都知道别人在做什么,感兴趣,如果需要并且能帮得上忙就会去帮。当然,我们想过自己的生活,但我们希望学校也有它自己的生活,而不仅仅是一个我们来这儿呆着的地方。

当一个或几个学生似乎在做可能伤害整个社区的事情时,这种张力可能会非常痛苦。

A:听着,如果我们想飞叶子,那是我们的事,不关你们的事。如果我们被抓了,那是我们被抓。这是我们承担的风险。别多管闲事。

B:但这确实关我们的事。如果你被抓了,而且传出去你是在这所学校,那么所有人都会对学校很紧张,也许他们会把学校封了,那样我们都得受牵连。这学校是我们的,也是你们的,你们没权拿它去冒险。

A:所以你的意思是,我做的每件事都是其他所有人的事,每次我想做点什么我都得想:「这会怎么影响学校?」这正是上一所学校一直对我说的。「这会给学校带来坏名声。」哪个更重要,学校还是里面的人?我不想为了学校而活。我来这儿是为了过我自己的生活。

B:我们也是,如果学校被封了,我们就没法过我们的生活了,我们就得回到那些整天有人告诉我们该做什么的地方,我们不想那样。

A:是啊,但我感觉现在还是每个人都在试图告诉我该做什么,至于他们是同龄孩子而不是成年人,这区别并不大,甚至可能更糟,因为更难摆脱他们。

这种张力是政治和政府——至少在一个(或多或少)自由的社会里——所关注的核心部分。一个人的生活权利何时侵犯了他人生活的权利?重点是,无论是学生还是老师,都不能通过建立一所学校,称之为「自由学校」,并宣称没有任何规则来逃避这种张力。张力依然存在。有时它表现为所谓的「五月花号综合症」(Mayflower Syndrome),如下:

A:就因为你们这帮家伙去年建校时就在这儿,你们就表现得好像这地盘是你们的一样。我们是晚来了一年。但这并不意味着我们是二等公民。这也是我们的学校,跟你们的一样,我们在学校该如何管理这件事上拥有和你们一样的发言权。

B:我们不是说这不是你们的学校。但我们比你们投入了更多心血。是我们想出的点子,我们不得不做大量工作让它启动,我们曾面临一大堆必须解决的问题。当初我们根本不知道能不能把学校办起来,也不知道它会不会好。我们是在赌博。这和你一年后加入完全是两码事,现在一切运行顺畅——相当顺畅——最初的担忧和挣扎都过去了。对你来说,这只是一个你来到的地方,即使你喜欢这里;但对我们来说,这是一个我们亲手打造的地方。这是有区别的。

A:是啊,所以现在,每当我们问「为什么这事是这样而不是那样?」或者「为什么我们必须做这个或不能做那个?」你们就说:「那是我们去年决定的。」感觉就像在我们来之前,一切都已经定好了。为什么我们不能参与这些决定?

B:但我们之所以按某种方式做事,是因为当我们尝试别的方法时,事情全搞砸了,行不通,大家也不团结。所以我们想了又想,争了又争,终于找到了一种行之有效的方法。现在你想让我们推倒重来。如果我们从不从经验中吸取教训,我们怎么可能进步呢?

A:但这正是我们以前去的那些学校对我们说的话。事实上,每当我们问为什么事情要按某种方式做,或者建议一种新做法时,成年人总是这么说。「嗯,经验告诉我们这样最有效,所以你照做就是了。」就像他们说我们必须有走廊通行证之类的东西,因为经验告诉他们,如果没有,孩子就会在楼里到处乱跑。好吧,那不是我们的经验,我们不想根据别人的经验被评判和对待。我们可能不一样。

从经验中什么都学不到当然是愚蠢的。但我们可能会从中学到太多。事实上,定义官僚机构的一种方式可能是:一个从过去学到了太多,以至于无法从现在学到任何东西的组织。人们常说,为什么要重复过去的错误?的确,为什么?但它们现在可能不再是错误了。而且,如果每次我们犯错,就制定一条规则来杜绝同样的错误再次发生,很快我们就会有一本九百页的规则书,做任何事之前都得先查阅一番。马克·吐温说过,一只坐过热炉盖的猫再也不会坐热炉盖了,但它也不会坐冷炉盖了。大多数人类组织最后都变得像马克·吐温的那只猫。我们怎么知道盖子还是热的呢?

此外,一个最初由人组成的机构,何时变得比其中的任何或所有人都更重要了?常规的传统学校通过让学生不及格或开除学生,对许多孩子造成了巨大伤害,却总是辩解说这是「为了学校好」。到处都有这样的情况:不是学校为其中的孩子服务,而是孩子被期望和敦促为了学校的利益和荣耀而服务。或者管理者和老师对学生说:「对于这个地方、它的运作方式和它的行为,你们没有发言权,因为我们在这里待得更久,在这个地方投入了更多利害关系,因此有权决定它该如何运作。」这是另一种不会消失的张力。

也许最痛苦的张力,特别是对高中生而言,在于:一方面,他们想摆脱所有那些多年来愈发强硬、轻蔑且愤怒地对他们发号施令的成年人。另一方面,他们发现一个远离成年人的世界根本就算不上是一个世界。他们想把「社会」这个体验中的巨大重负从背上卸下来。他们确实卸下来了,站直了身子,却发现社会的缺失让他们置身于真空之中。

让我把这些话讲得更具体些。许多自由学校(无论是公立还是私立)的一个问题——至少每个人都(错误地)将其体验为一个问题——是许多学生令人惊讶地不快乐。他们想:怎么回事?我们一直说,只要我们能摆脱「做这个、做那个」,摆脱走廊通行证,摆脱「回教室去」,摆脱与其他学生的割喉式竞争,摆脱那种要么取悦老师要么反抗老师的无休止斗争——只要能摆脱这些,我们就会快乐。然而,当少数幸运的学生真的摆脱了这些,他们往往发现自己并不比以前更快乐。他们和他们的老师为此担忧。是我们有什么问题吗?是学校有什么问题吗?是不是有什么我们该做却没做的事?

亚伯拉罕·马斯洛的观点,即他所谓的「优势需求」(pre-emptive needs),或许能帮我们理解。心理学家之间曾就哪些需求比其他需求更重要或更根本进行过许多徒劳的争论。有人说是食物、水、性、睡眠、温暖、住所等等。另一些人说,不,这些只是动物性需求,满足它们并不能让人快乐,人还有其他更深层的需求。马斯洛说,与其争论哪些需求更重要、基础或根本,不如按它们被感知到的时间顺序来排列。因此,一个迷失在荒野中、三天没吃没喝的人,首先想的是找点吃喝。他被这个需求占据;这占据了他整个头脑;他梦见宴会。如果他设法找到吃喝,解了饥渴,他站起来会想:接下来呢?如果他又冷又湿,他会想着变暖和、弄干身子。如果坏天气要来了,他会考虑住所。如果他流浪了很久,累了,他会想到休息和睡眠。如果并且当他找到了住所,生了火,烘干衣服,暖和过来,弄了个休息的地方并睡了个好觉,其他需求就会出现。我怎么离开这儿?怎么发信号?怎么求救?这成了他的首要需求。如果他做到了,救援来了,他会想:我怎么给家人朋友报平安?我多久能到家?我不在的时候发生了什么事?虚荣心开始出现。当大家取笑我在树林里迷路时,我该怎么说?我最好编个好听的故事。人类利用经验的欲望也出现了。我做错了什么?我怎么确保不再那样迷路?他开始感觉到与他人的联系,想要变得有用,去帮助他们。我能告诉别人什么,以防止他们犯我的错?我们能做些什么来改进救援服务?等等。随着每一个需求得到满足,另一个需求就会浮出水面取而代之。这张清单可能永远没有尽头,不存在一个最终需求,一旦满足就能让我们心满意足、获得永恒的安宁。

回到学生身上:他们非常强烈且具有优势的需求是摆脱成年人、规则和规章的持续压力,是想独处,是不想整天被头发、衣服、作业、考试、大学这些事骚扰。现在这个需求得到了满足。但是人,特别是正值青春期、精力旺盛的年轻人,需要事情做。在许多规模小且资金匮乏的自由学校里,没多少事可做。有些人试图为此辩解,将其理论化、意识形态化或变成一种生活方式。他们挂起佛陀的图片,上面写着:「别忙着做事;在那儿坐着。」(Don't just do something; sit there.)这行不通,对大多数学生行不通,也无法长久。除了眼前有事可做,他们还需要更重要的东西。保罗·古德曼在《荒谬的成长》(Growing Up Absurd)中说得极好,至今无人能出其右。他们需要一个可以置身其中并向其成长的社会,一个有意义、有合理目标、值得他们信任和尊重的社会。如果这样的社会不存在怎么办?如果他们所生活的社会乃至整个世界,不仅是不诚实、不公正、腐败、凶残的,而且是走向自杀的,那该怎么办?退而求其次,也许是找到那些正在努力创造体面、公正、可行社会的人,加入他们的工作。但如果他们找不到这些人怎么办?或者,即使找到了,却被那些判定他们是「儿童」的法律和习俗所阻碍,无法以任何严肃的方式参与工作怎么办?如果在自由之外,他们只能看到一种形同奴役的生活,那么他们现在的自由又有什么意义?如果他们生活其中的这个愉快的「现在」世界似乎与任何更大的现实毫无关联,那该怎么办?我们可以这样说:一个学生在学校生活中拥有的自由越多,他就越可能看清——在这样的时代,他竟然还待在学校里,这是多么无意义和浪费。

简而言之,自由学校——至少是自由高中——通过满足一个非常重要的需求,让其他那些它无法满足、任何学校都无法满足、甚至在当今时代没有任何东西能满足的需求浮出了水面。就一所自由学校真正发挥作用的程度而言,那个以前说「要是能进去就好了」的学生,现在可能开始说「要是能出去就好了」。这有点像父母面临的张力——他把孩子养得越好,孩子就越快想把自己的精力、热情和信心带出家门,投入世界。而如果这个世界不让他出去——那么就有一种连最好的父母和家庭也无法治愈的痛苦。也许我们能做的至多是理解:这种张力,像其他张力一样,是我们无法消除的。

上一章:

《自由与超越》第三章 自由的用途下一章:

《自由与超越》第五章 权威Thoughts Memo 汉化组译制

感谢主要译者 gemini-3-pro-preview,校对 Jarrett Ye

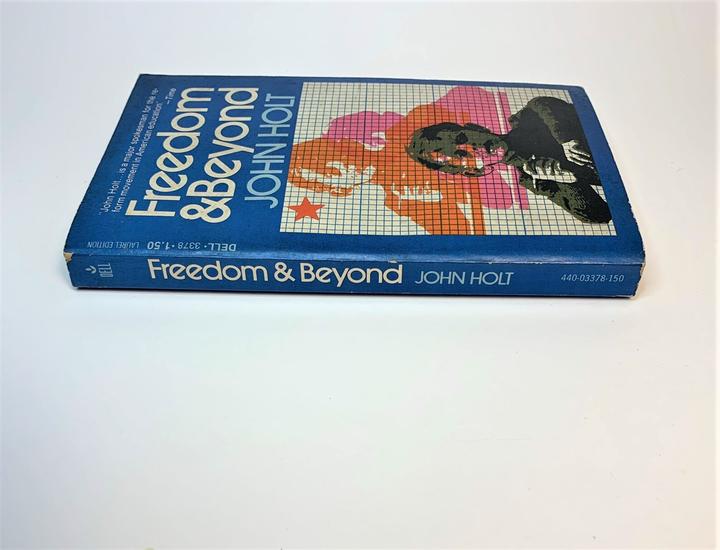

原文:FREEDOM AND BEYOND : JOHN HOLT : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive