理解的基础是记忆和重复。

The building blocks of understanding are memorization and repetition.

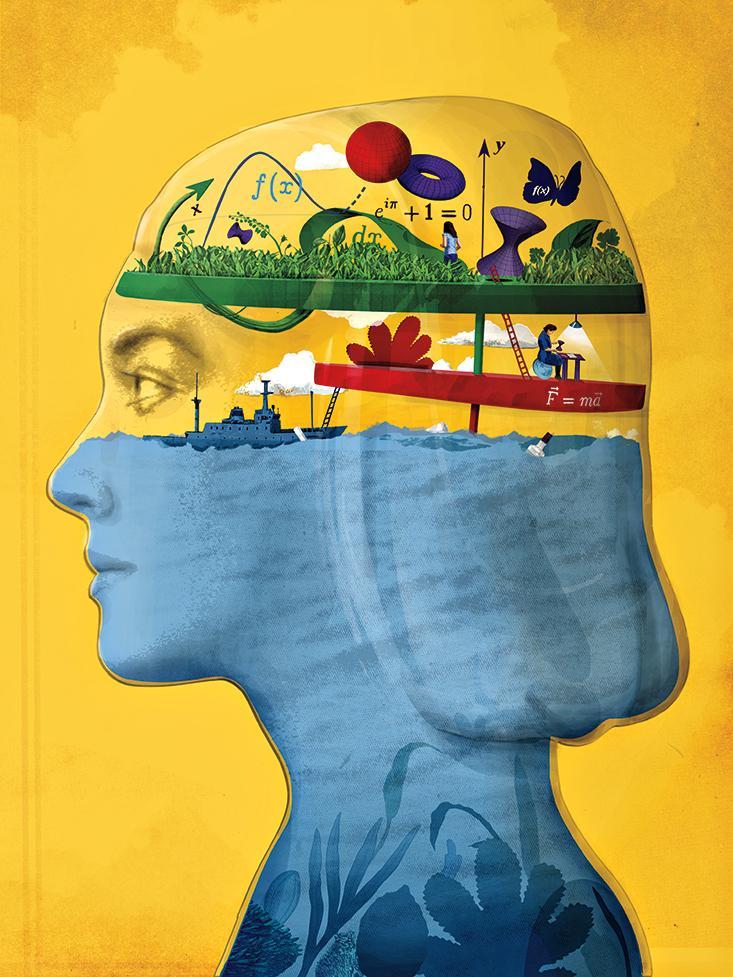

芭芭拉·奥克利 著|2014 年 9 月 11 日|Sam Falconer 插图

原文:How I Rewired My Brain to Become Fluent in Math - Nautilus

@Thoughts Memo 汉化组译制

感谢主要译者 Jarrett Ye、Shom,校对 panda

我是一个任性的孩子,在文学的滋润之中长大,把数学和科学当作瘟疫的脓包。所以我现在的情况有点奇怪——一个每天都在三重积分、傅里叶变换和数学皇冠上的明珠——欧拉方程上跳舞的人。很难相信我从天生的数学恐惧症患者变成了一名工程学教授。

有一天,我的一个学生问我是如何做到的——我是如何改变我的大脑的。我想回答这个问题,但难度很大。毕竟,我小学、初中和高中的数学和科学都不及格。事实上,我直到 26 岁离开军队才开始补习数学。如果有一个关于成人神经可塑性潜力的教科书例子,我会是证据 A。

作为一个成年人,学习数学和科学让我进入了充满力量的工程世界。但我大脑中这些来之不易的成人年龄变化也让我透视了成人学习背后的神经可塑性。幸运的是,我在系统工程方面的博士训练——将不同的 STEM(科学、技术、工程、数学)学科联系在一起——以及我后来专注于人类如何思考的研究和写作,帮助我理解了与学习有关的神经科学和认知心理学的最新进展。

在我获得博士学位后的几年里,曾有成千上万的学生涌入我的教室——经过小学和高中的教育后,这些学生认为,通过主动讨论掌握数学,是学习的精华。他们认为,如果你能向别人解释你所学到的东西,也许是通过画画解释,那么你必然

理解了。

日本因其动态的,「重在理解」的教学方法而备受钦佩,成为效仿的楷模。但它的另一面鲜为人知,不见诸报端:日本是「公文式」数学教学法的发源地,该教学法强调记忆、重复和死记硬背,让孩子对材料打上思维钢印。这种强化的课后计划和其他类似计划,被数百万日本及全世界的家长接受,他们在参与孩子教育的同时,又灌注了大量练习、重复和精心设计的死记硬背,以使他们对材料烂熟。

教师可能让学生会产生已经会了的幻觉,导致他们挂科

在美国,对理解的强调有时似乎已经取代而不是补充了旧的教学方法,科学家在现在和过去都告诉我们,利用大脑的自然过程来学习数学和科学等复杂科目。

数学教育改革的最新浪潮是「共同核心标准」——试图在全美范围内制定强有力的统一标准,尽管批评人士认为,与做得优秀的国家相比,这些标准是失败的。不过至少从表面上看,这些标准似乎显示了一种明智的观点。他们建议,在数学中,学生应该在概念理解、程序技能和熟练程度以及应用方面全面发展。

当然,魔鬼在于执行的细节。在当前的教育环境中,STEM 学科(而不是语言或音乐学习)中的记忆和重复往往被视为贬低和浪费学生和教师的时间。长期以来,许多教师一直被教导,STEM 中的概念理解胜过一切。事实上,对老师来说,引导学生讨论一门数学学科(如果做得好,这对促进理解有很大帮助)比老师繁琐地批改数学作业要容易得多。这一切都意味着,尽管程序技能和流畅性,以及应用,应该与概念理解同等重视,但这往往不会发生。传授概念理解是最重要的——尤其是在宝贵的课堂时间里。

过于强调理解的问题在于,学生们学习数学和科学时往往能够理解一个重要的想法的要点,但如果没有用练习和重复来巩固,这种理解很快就会消失。更糟糕的是,学生们往往会误以为自己已经理解了某个问题,而实际上并没有。强调理解的重要性,教师们可能会无意中让学生们在自以为是的能力幻觉中失败。正如最近一位(不及格的)工程学生告诉我:「我真的搞不懂我为什么会挂科。你在课堂上讲授的时候,我是理解的。」我的学生可能当时认为他理解了,也许他真的理解了,但他从未通过使用这个概念来进行实践,以真正内化它。他的理解没有深化到不加思索的程度,也没有能力将他所理解的应用到实践中去。

学习数学和科学与学习体育运动之间有一种有趣的联系。当你学习如何挥舞高尔夫球杆时,经过数年的挥杆练习与重复,你逐渐将这个技法掌握娴熟。你的身体只需借助单独的想法,也就是单个「组块」——便知道该做什么,而不必回忆打球所涉及的所有复杂步骤。

同样地,一旦你理解了数学和科学中的一个概念,你就不必每次都要向自己重新解释。你不需要一遍又一遍地将口袋里的 25 颗弹珠排列成 5 行 5 列来算出 5 x 5 = 25。某个时候,你便能只靠记忆顺口而出。例如,你可以记忆当同底指数相乘,只需将那些上标数字相加即可(10^4 x 10^5 = 10^9)。如果你经常使用该程序,通过解决各种不同类型的问题,你会发现你确实非常好地理解了程序背后的「为什么」和「如何」。更好的理解来自于你的大脑构造了这种意义模式。不断地关注理解本身实际上会阻碍你的理解。

我学这些关于数学和学习过程的东西,不是在 K-12 的课堂上,而是在我的生命历程中,作为读着玛德琳·恩格尔和陀思妥耶夫斯基的书长大的孩子,我继续在全球顶尖的语言学院学习语言,然后做出了戏剧性的转变,成为了一名工程学教授。

作为渴望学习语言的年轻女性,我没有钱,也没有技能可言,我上不起大学(当时还没有大学贷款)。所以我读完高中就直接参军了。我在高中时喜欢学习新的语言,而在军队里,语言学习似乎不用花钱还来钱,哪怕他们参加的是一流的国防语言学院——一个把语言学习当成科学来研究的地方。我选择了学习俄语,因为俄语与英语有很大的不同,但也没有难到学一辈子就是个四岁小孩的程度。此外,「铁幕」的神秘而充满吸引力——我能用我的俄语知识窥视铁幕之后吗?

退役后,我在白令海的苏联拖网渔船上为俄罗斯人当翻译。为俄罗斯人工作很有趣,也很吸引人——但这种移民工作只是表面上很有魅力。你在捕鱼季节出海,一边喝得酩酊大醉,一边挣一份体面的薪水,然后在捕鱼季节结束后回到港口,希望他们明年会重新雇用你。对于说俄语的人来说,几乎只有一个选择——为国家安全局工作。(我的在军队的熟人一直给我指这条路,但它不适合我。)

我开始意识到,虽然掌握另一门语言很好,但这也是一种机会和潜力都很有限的技能。人们不会因为你会俄语变格而踏破门槛。除非,我愿意在白令海中央的发臭的拖网渔船上忍受晕船和偶发的营养不良。我不禁回想起在陆军中与我共事的工程师,他们来自西点军校。他们以数学和科学为基础的解决问题的方法,显然是对现实世界有用处的——我年轻时在数学上有诸多不顺,这些学科的用处是我难以想象的。

所以,在我 26 岁的时候,我离开军队,寻找新的机会,突然想到:如果我真的想尝试一些新的东西,为什么不尝试一些能为我打开新视角的东西呢?工程学之类的?这意味着我将尝试学习另一种完全不同的语言——微积分语言。

你在捕鱼季节出海,薪水还算体面,喝得酩酊大醉,然后在捕鱼季节结束后回到港口。

由于我连最简单的数学都不懂,我退伍后的再培训是从不计学分的代数和三角学补习开始的。这远低于大部分大学生的数学起点。尝试重新塑造我的大脑有时似乎很荒谬——尤其是当我看着年轻同学的年轻面孔,意识到他们中的许多人已经放弃了艰难的数学和科学课——而现在我正朝着他们前进。但就我而言,从我成年后掌握流利俄语的经历来看,我怀疑——或者我只是希望——语言学习的某些方面可能适用于数学和科学学习。

在学习俄语时,我强调的不仅是对语言的理解,更是流利程度。像语言这样整体性的流利程度需要熟悉感,而只有通过重复和变化的接触才能培养出这种感觉。我的语言同学们通常只关注理解所听到或阅读的俄语,而我则尝试通过深入了解单词和语言结构,从而获得内在的,深入的流利程度。我不会仅满足于知道“понимать”是“理解”的意思。我会通过反复变化时态来使用这个动词,然后将其放入句子中,最终理解不仅是何时使用该动词的形式,而且是何时不使用该动词的形式。我会练习快速回想这些方面和变化。毕竟,通过练习,你可以理解和翻译几十甚至数千个单词。但是,如果你不流利,在某人快速说话时(学习新语言时,这总是听起来极快),你不知道他们在说什么,尽管从技术上讲你理解所有的单词和结构。而且你肯定无法像母语人士那样说得快,让他们愉快地听你说话。

这种方法——注重流利而不是简单的理解——让我在班上名列前茅。我当时并没有意识到这一点,但这种学习语言的方法,让我对学习和专业知识发展的基本核心——组块——有了直观的理解。

组块最初是在赫伯特·西蒙(Herbert Simon)分析国际象棋的开创性工作中提出的——组块被设想为不同国际象棋模式的不同神经对应物。渐渐地,神经科学家开始意识到,像国际象棋大师这样的专家之所以是专家,是因为他们在长期记忆中储存了数千块关于自己专业领域的知识。例如,国际象棋大师可以回忆起数万种不同的定式。不管是哪门学科,专家们都可以有意识地调用一个或几个这些紧密结合在一起的、分块的神经子程序来分析新的学习情况并做出反应。这种水平的真正理解,以及在新情况下运用这种理解的能力,只有通过重复、记忆和练习才能培养出这种严谨和熟练度。

对国际象棋大师、急诊室医生和战斗机飞行员的研究表明,在关键时刻,对于局面的有意识分析,会让位于快速的潜意识处理,这些专家会快速应用他们牢固的神经子程序储备——组块。在某种程度上,有意识地「理解」你为什么做你所做的事情,只会减慢你的速度,打断你的心流状态,最终反倒做出更糟糕的决定。我直觉地感觉到,学习一门新的语言,和学习数学之间可能有联系。最终证明我是对的。一天天过去,我持续的俄语练习激发并连接了我的神经回路,我逐渐掌握了大量俄语组块,都是我能在工作记忆轻松调用的。我使用交叉学习的方法,也就是不仅练习什么时候需要应用这个词,而且还练习什么时候不用这个词,或者要用不同的变体。这其实是在和专业从业者学习数学和科学的方法相同的方法。

作为成年人,在学习数学和工程学时,我开始使用与学习语言相同的策略。我会看一个方程,牛顿第二定律f=ma。我练习感受每一个字母的含义——「F」代表力量,是一种推力;「M」代表质量,是对于推力的沉重阻力;「A」代表加速时令人兴奋的感觉。(在俄语中,相当于学习读出西里尔字母表中的字母。我记住了这个方程,这样我随时都能想起来并把玩一番。如果 M 和 A 是大数字,当我把它推到方程中时,它对F有什么影响?如果F很大,A很小,那对M有什么影响?两边的单位是如何匹配的?把玩这个等式就像是做动词变位。我开始产生一种感觉,这个方程的稀疏轮廓就像一首隐喻诗,其中嵌入了各种美丽的象征符号。虽然我当时不会这么说,但事实是,为了学好数学和科学,我必须慢慢地、日复一日地建立坚实的神经「分块」子程序——比如围绕简单的方程f=ma——我可以很容易地从长期记忆中回想起来,就像我对俄语所做的那样。

数学和科学领域的很多教授都告诉我,通过实践和重复牢固掌握专业知识,对他们的成功至关重要。理解并不能带来流利度;相反,流利带来理解。事实上,我认为对于复杂主题的真正理解,只能来自于流利。

换句话说,特别是在科学和数学教育中,人们很容易陷入强调理解的教学方法,避免有时痛苦的重复和练习,但这些正是流利的基础。我学习俄语不仅仅是通过理解它——毕竟,理解是肤浅的,而且很容易溜走。(понимать 这个词是什么意思?)我通过练习、重复和笨重的记忆来获得流利的俄语,但笨重记忆强调的是灵活和快速思考的能力。我学习数学和科学正是通过应用这些相同的想法。语言、数学和科学,就像人类几乎所有的专业领域一样,都依赖于相同的大脑机制。

当我开始新的生活,成为一名电气工程师,并最终成为一名工程学教授时,我把俄语抛在了脑后。但在我最后一次在苏联拖网渔船上举杯痛饮的 25 年后,我和我的家人决定乘坐西伯利亚大铁路穿越俄罗斯。虽然我对这次梦想已久的旅行感到兴奋,但我也很担心。在那段时间里,我几乎没有说过一句俄语。如果我失去了一切呢?这些年来获得的流利到底给我带来了什么?

果不其然,当我们第一次上火车时,我的俄语就像两岁的孩子一样。我找不出合适的单词,我的变格和动词变位都是错误的,我以前的口音近乎完美,而现在听起来很可怕。但我的基础还在那里,一天天过去,我的俄语进步了。即使我的俄语仍然很粗疏,我也能应付我们旅行的日常需要。很快,有导游来找我帮忙为其他乘客翻译。当我们最终到达莫斯科时,我们跳上了一辆出租车。我很快发现,司机一心想把我们直接拉向错误的方向,把我们困在拥挤的车流里,他希望我们这些无知的外国人会默默地默许,多花一个小时打表的钱。突然,几十年没说过的俄语单词从我嘴里飞了出来。我甚至没有意识到我知道这些词。

在这一切的背后,是熟练学习在需要的时候派上用场——它很快就让我们摆脱了麻烦(并打了另一辆出租车)。熟练学习让理解深入大脑,并在需要的时候应用理解。

这个国家面临着数学和科学人才的短缺。当我审视这一现状,再考虑时兴的学习方式,回忆我自己的学习之路,唤起我对大脑的理解,我认为我们能做得更好。作为家长和老师,我们能使用一些简单易实现的方法来加深理解,使其派上用场,灵活可用。我们能鼓励其他人,还有我们自己,去尝试了解新学科,哪怕是那些我们以为太难的领域——数学、舞蹈、物理、语言、化学、音乐,这是通往新世界的大门。

正如我所发现的,在数学和科学方面拥有基本的、根深蒂固的掌握——而不仅仅是「理解」,是至关重要的。它为许多生活中最有趣的工作打开了大门。回顾过去,我意识到我不必盲目地追随我最初的爱好和激情。我热爱文学和语言的「流利」部分,也是我最终爱上数学和科学的部分——并改变和丰富了我的生活。

芭芭拉·奥克利是密歇根州罗切斯特市奥克兰大学的工程学教授,最近出版了《数字思维:如何在数学和科学方面出类拔萃(即使你代数不及格)》。她还与索尔克研究所的弗朗西斯·克里克教授特伦斯·塞诺夫斯基共同担任了 Coursera 上世界最大的在线课程之一《学习如何学习》的讲师。

本文最初于 2014 年 9 月发表在《Big Bangs》。

文章备份:我重塑大脑,使其精通数学 - @Thoughts Memo