有一些人在尝试开发思想工具,但「思想工具」这一概念还没有形成有意义的领域。这里的关键在于,领域的发展是一个棘轮过程:形成一个不断增长的共享知识体和方法,使得研究者之间、年份之间的项目能有意义地建立在彼此的基础上,如此往复,形成一个向上的循环。个别人确实贡献了强有力的洞见,但对于这个领域来说,真正的成功意味着人类工具制作的新实践,以及创造许多能改变人们思考和行动的工具。

Michael Nielsen 和我曾建议[1],最强大的思想工具表达了对基本主题的深刻洞见。创造这些工具涉及到我们所说的「实践出洞见」,其中强大的主题思想使新系统成为可能,而对这些系统的观察使新的洞见得以涌现,如此循环。一个理想化的活动循环可能包括以下关键步骤:

- 识别关于某些主题领域或一般认知的强大洞见,这些洞见可能被有效地系统化

- 建立系统,在其原语中表达这些洞见

- 在真实的环境中认真使用这些系统,并通过它们折射出你的理论洞见

- 从那些能产生对主题领域或认知的新理解的观察中提炼出可推广的洞见,并允许建立新的、更好的系统

- 传播该洞见,以便其他人能够在此基础上继续发展

这种高层次的视角忽略了许多细节,而每一个步骤都是一种复杂的实践,需要人们通过几十年的时间积累技能。但是我们可以在计算机驱动的思想工具的「黄金时代」设计工作中看到这些实践:Engelbart 的 NLS,PARC 的 Alto,Sutherland 的 Sketchpad,等等。不幸的是,如果我们观察当代的原型领域,我们会发现,大多数对思想工具感兴趣的人(包括我自己)并没有可靠地执行所有这些步骤——这使得我们挣扎的领域没有一个正常运作的棘轮过程。

常见的失败模式

一个在学术界尤其常见的失败模式,就是缺乏严肃的使用环境[2]。这会导致观察阶段的数据常常源于容易产生误导的人造环境。有时候,研究者对他们正在打造的系统投入不够,也就难以从所做的成果中提炼出有力的新洞见。另一个更难以察觉的问题是,如果没有一个严肃的使用环境来驱动研究项目,他们最初的主题洞见可能会受到限制或误导。

初创企业和科技企业是工具开发的有力场所。他们通常并不试图推动思想工具领域的发展。但我们可能会希望他们能顺便推动它的进步。遗憾的是,科技行业的做法常常因为一些常见的模式,阻止它们对这个棘轮领域做出贡献。

最常见的问题可能就是科技行业的从业者过于专注于构建系统。这些系统通常是技术或市场洞见的表达,而非关于某个主题领域或认知的基本洞见。对于企业或其用户来说,这当然没问题!但是,如果他们的系统不能将新观点具体化,我们就无法从观察中获得能推动整个领域进步的深度洞见。

科技公司的另一个常见模式是,它们以一些深刻的洞见作为出发点,这些洞见激励了创始人创业(或为现有企业构思新的产品线)。公司将这些洞见具体化为系统,观察他们在严肃的环境中的表现,从观察中提炼新的想法,改进产品。这很好!但是,这些迭代的对象很少是「可推广的主题洞见」,这是有充分理由的。这些企业正试图改善其产品在客户和市场中的表现。有时我们很幸运,这恰好产生了可推广的洞见——通常只有在其他人逆向工程并传播这些洞见之后。但更常见的情况是,由于目标的不同,他们的关注范围,在整个领域看来,就变得狭窄了。他们正在解决痛点,增加产品线,优化工作流,增加功能......通常不改变产品的任何基础理论。事实上,对产品基础理论的改变通常被视作「禁区」(而且这往往是合理的),或者对产品团队来说根本不重要。我认为,优秀的思维工具研究常常是要超越和抛弃现有系统,提出「我们应该如何构建下一个系统?」这样的问题。但是优秀的企业通常不会每隔几年就扔掉他们的核心产品,构建一个截然不同的产品。

对于科技公司为这个领域做出贡献来说,另一个可能的挑战是,如何把他们的研究成果传播出去。看到像 AutoDesk、Adobe 和 Epic Games 这样的公司发表计算机图形学基础问题的惊人论文,实在令人兴奋。但是,如果那些研究思想工具的公司正在产生关于认知或其主题的强大新理论,我们很少看到这些想法被发表。

在思想工具方面,我最喜欢的一些工作来自于特立独行的 Twitter 修补匠。这群人经常产生迷人的作品,但通常缺少其中一个或多个步骤。最常见的模式似乎是:一个工匠发现了一些关于表象的强大想法,并设计了一个原型,但随后却没有认真参与观察并从他们建立的系统中获得洞见。有时,这来自于技术障碍——原型太粗糙,不能在严肃的环境中使用,所以他们得到的洞见就有限。但我认为这里还有一个文化的鸿沟[3],即缺少一种仔细、勤奋的观察和综合的研究实践。这些项目往往给人的印象是:「看,我做了一个东西!是不是很酷?我能让多少人用上它?」。但他们需要回答的问题是:「我们能从这个项目中学到了哪些有力的、可推广的想法?下一波系统应该如何在此基础上构建?」

把产生研究洞见的设计融入系统

忽视制度因素,这个循环之所以难以流畅运作,是因为它极其困难。每个步骤都相互关联。你不能只有一个强大的想法,然后设计一个表达这个想法的系统,再接着去观察它,等等。你必须以能揭示系统背后想法的方式设计并操作它。或者换个说法,你必须把系统塑造成能够提出你想问的问题的形式。但问题是,往往在看到系统运行之前,你甚至无法确定应该提出什么样的问题。

以《量子国度》为例,它背后的一个关键思想是,作者可以通过交织叙述和提取练习,帮助读者深度吸收复杂、抽象的主题。我们构建了一个表达这一思想的系统。我们有很多数据。读者们似乎觉得它很有效。我们可以看到,人们确实记住了他们所读的材料。但是,这个领域应该从这个实验中学到什么?我们能得出什么可推广的结论?我们怎样才能提高我们对这个最初想法的理解,以便我们能够创造一个更好的未来媒介?

有时候,有趣的答案会意外出现。例如,当我们采访读者时,我们惊讶地发现,除了记忆效应外,定期的复习环节明显改变了人们与材料的关系。这让他们认为自己在「做量子计算」,这比他们只是在某个下午读一篇文章要认真得多。这种洞见催生了穿越时间的文本[4]以及其他相关的方向。

但许多洞见不能仅仅依靠被动观察和开放式访谈去探索。叙事和提取练习究竟是如何交互的?其主要效应是便利性吗——即在阅读过程中提供卡片,若在阅读之后给出卡片,你可能就不会去做了?还是元认知——即卡片的反馈调节了你的阅读,使你重新阅读你表现不佳的段落?还是主要与记忆有关——即最有效的提取练习计划涉及立即练习、强化知识,而不是几天后?或者完全是其他原因?对这些问题的不同回答,将指出助记媒介进化的截然的不同路径。

要回答这些问题,系统必须被设计成能够产生必要的观察结果。或者你必须通过实验操作这个系统,如果你最初设计系统时没有考虑到这些问题,这可能会很困难。我发现,更微妙的是,设计思想工具的实验以便可能得出一些可推广的结果,尤其是一项挑战——这涉及到理论、界面设计、工程和实验方法的复杂平衡。这就像认知心理学家在他们的实验设计中面临的问题一样,只不过「仪器」被换成系统,它必须既能解决现实世界的问题,又能产生必要的实验数据。

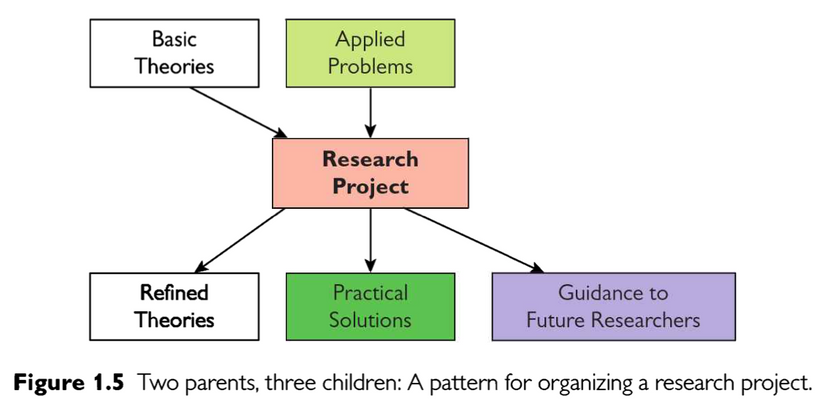

人机交互研究的先驱 Ben Shneiderman 在《研究的新 ABC》中为研究项目的设计提供了这个迷人的示意图。他称之为「两个父母,三个孩子」模式。

这个挑战与学习科学家在设计教育干预时所面临的情况类似。在《发展研究的原则和方法》中,Jan van den Akker 精妙地解读了在该领域里,进步的一小步到底是怎样的(感谢 Sarah Lim 的指点):

[教育设计]原则,通常会像下面这样给出一些有启发性的陈述:「如果你想设计干预措施 X(为了在环境 Z 中实现目的/功能 Y),那么,你最好把 A、B、C 这几种特性加入到方案中(实质性强调),并通过 K、L、M 这几种手段来操作(程序性强调),这是因为有 P、Q、R 这几个论点在背后支撑 [(理论性强调)]。」

这样的陈述最关键的地方在于,它明确地把理论认识、设计方法和期望结果连接在一起。我当然警惕一概而论,把所有的研究都套入某一模式,但这样明确地描述目标,无疑是极其清晰的。如果你是一个研究者,想要开发一种新的干预措施,你需要设计一个实验,其结果可以生成这样的陈述。

我认为,对于思考工具的研究循环,我们也应该设法产出类似的陈述。我们的理论和设计决定都会产生什么结果?别人又如何借鉴这些结果?进步意味着我们能够制定出大量精细的启发性陈述,比如:「如果用户记不住答案,那么复习系统应该给予他们几分钟后再试一次的机会。我已经做了严格的实验,发现如果没有这个机会,用户在下一次尝试时,失误的可能性会增加 10 %」但同时,我们也需要能够对系统的核心机制做出更高层次的阐述,比如:「间歇性的后续复习可以通过作者的 X、Y、Z 这几种方法,改变读者对书面材料的情感关系,方式是 A、B、C,这是由理论 P、Q、R 预测的,并得到了 K、L、M 实验的证实。」

或者,再举一个例子,我知道我的许多读者是大纲文本编辑器的粉丝。今天早上,受赞助人 Ethan Plante 的信息启发,我去寻找关于大纲处理器的理论或实证基础的学术研究。我对我能找到的内容之少感到震惊。因此,如果你正在尝试构建大纲处理器,或「基于块」的工具,或其他什么,这里有一些需要你去回答的问题:这些非主流的写作原语对写作、思考、阅读有什么影响?有什么理论可以解释这些影响?我们应如何确认这个理论的正确性?这个理论还有什么其他含义?能够回答这些问题的研究系统是什么样子的?它们与人们构建的商业系统有何不同?

一些正面典范

我写这篇帖子,其实是为了解决我个人面对的挑战,因此在某种程度上,文章中不可避免会流露出些许挫败感。然而,我希望能以一种更积极的态度来结束本文,那就是引出几个现代项目的例子,它们成功地实现了我刚才所描述的完整循环:

Bret Victor 的项目就是典型的现代范例。我将对他研究分支之一做个粗略的概述。在《可探索的解释》(2011 年)一文中,他提出,如果作者不仅仅提供数据,而是将他们的动态模型植入到写作媒介中,那么阅读环境就可能转变为思考的环境。接着,他做了一系列关于阅读、写作,以及与动态系统互动的项目,探索这一思路和其他几个相邻的思考方向,每个项目都提供了具有普适性的深刻洞见。最后,Bret 和他的同事对屏幕的局限性和作者的非对称角色感到不满,从而诞生了他当前项目 Dynamicland 的独特创新理念——把一栋建筑变为一台电脑。

Ink and Switch,这个工业研究实验室,对自由形式的多模态平板电脑界面进行了一系列深思熟虑的、有据可查的实验,以支持创造性的思考。他们的第一个实验,Capstone,基于一个模型,即创新工作是依赖于收集和筛选原始素材以发现模式和洞察的。他们构建了许多交互行为来支持他们的模型,找出这个系统的机会和局限性,并根据这些洞见设计了一个新的系统,名为 Muse。这个项目把墨水放在了中心位置,并产生了一些关于设计以墨水为中心,无额外装饰的界面的通用理念。现在,这个研究项目已经成为了一个产品公司(由赞助人 Adam Wiggins 共同创立)。我对他们尝试证明转化型的研发模型感到振奋,也非常期待看到他们在这样的环境中是否仍然能够产生和传播可推广的洞见。

Piotr Wozniak,现代间隔重复的缔造者,是另一个伟大的典范。他有最初的关键洞见,即计算机化的间隔重复系统可以产生非常巨大且廉价的记忆资料库。然而,他对这些观点的思考已经延续了几十年。他不仅优化了调度算法,还使用数据提出和探索人类记忆的新模型(例如人脑能容纳多少知识)。尽管这个研究似乎没有受到 SuperMemo 商业环境的限制,但可能是因为它的运作并不像现代美国软件公司那样激进。

Evan Wallace 在 Figma 开发并记录了一种用于表示和编辑矢量路径的新原语,其受到现有矢量编辑工具的实际问题驱动,这些工具更直接(原生地?)展示了底层的贝塞尔曲线。他展示了这种新的表达方式如何让一些常见的操作变得更加容易。这项工作可能不会颠覆性地改变和扩大人们的思维,但 Sketchpad 和 Illustrator 的原始钢笔工具肯定都很重要,这似乎有意义地扩展了那项工作。我确实希望 Evan 能对这项工作进行更实质性的描述,但显然,他更关注于产品的改进,而不是对领域的贡献。最近有一篇不错的技术文章,但它是以实现为中心的。

在准学术性的 Twitter 修补匠中,我想为 Omar Rizwan 的 TabFS 实验喝彩。该项目表达了 Omar 的深刻洞见:终端用户编程的捷径可能在于将操作系统的架构扩展到应用层面的对象,如浏览器标签。从许多方面看,这个项目都像是 Plan 9 的升级版,但是却强调了「更坏即更好」的民间/工艺哲学。但与我的许多心爱的 Twitter 修补匠不同,Omar 一直在认真地总结和传播他和其他人如何使用 TabFS 的新洞见。不幸的是,这些洞见都存于赞助者的电子邮件通讯中,没有永久链接,但你可以从他的 Twitter 中感受一下。长远来看,我相信 Omar 会详细地写出他的发现,这样其他人也可以在此基础上进行探索——他已经为过去的工作做到了这一点。

你最喜欢哪些当代人在思想工具中完成「全周期」工作的例子?请在评论中分享。

Thoughts Memo 汉化组译制

感谢主要译者 GPT-4、校对 Jarrett Ye

原文:Ratcheting progress in tools for thought | Patreon 上的 Andy Matuschak

参考

1. 如何发明印度-阿拉伯数字? https://zhuanlan.zhihu.com/p/394795804#h_394795804_82. 开发思想工具必须与创作严肃内容齐头并进。对权威内容的渴望 https://zhuanlan.zhihu.com/p/394795804#h_394795804_17

3. 当一位独立研究者反思 2020 年 ./495642339.html

4. 穿越时间的文本 ./395283887.html