这将成为永远改变你政治观点的网页,也许 :)

引言

0.1:你是谁?这篇文章是什么?

关于我的信息,请查看本网站的「关于」栏目。

这篇文章是对 Scott Alexander 的《非自由意志主义者的 FAQ》[1]的回应。Alexander 的文章最初写于 2010 年,并在 2013 年进行了修订。值得注意的是,他的 FAQ 并未被称为「反自由意志主义者的 FAQ」。本着同样的精神,这篇 FAQ 并非为自由意志主义辩护,而是批评那些反对自由意志主义的论点。

0.2:你是自由意志主义者吗?

这要看你如何定义自由意志主义了。坦白说,我一直对「我是某某主义者」这种表述感到不太自在。不过,如果你想了解我的观点,可以去阅读 Michael Huemer、Loren Lomasky、Robert Nozick、Matt Zwolinski 和 Jason Brennan 的作品。

关于中央集权主义,我的定义是:相信国家拥有政治权威,或者认为法律应该被遵守仅仅因为它是法律,而不管其内容如何。当代政治哲学家普遍反对这种观点,因此可以说中央集权主义者在哲学进步的道路上已经落后了。尽管如此,仍然存在一些支持国家命令的其他理由。例如,禁止谋杀的法律是无可厚非的,但这是因为谋杀本身是错误的,而国家只是在执行这一禁令。此外,还可能存在一些不依赖政治权威的支持国家存在的论点,比如从结果主义的角度来考虑。

实际上,绝大多数非自由意志主义者(有趣的是,甚至包括一些自由意志主义者)都符合我们先前定义的中央集权主义者。然而,Scott 并不认同政治权威的正当性:他是一个结果主义者。因此,他不能被归类为中央集权主义者。他支持国家的唯一理由,是当且仅当国家制度是最有利于实现「更大利益™」的社会安排。

0.3 你是否厌恶非自由意志主义者?

厌恶是非理性的,在学术探讨中尤其如此。「厌恶」这种情绪不仅会让你感到不适,还会导致你在思考所厌恶对象时产生偏见,影响判断。

Scott 表示,他欣赏自由意志主义作为一套主张政府不干预的理念,因为这些政策可以被论证为比其他方案更加有效。但他不认同那种「不是通过分析具体政策来得出自由放任方式通常更好的结论,而是从『政府永远做不对』和『私营企业永远不会错』这样的教条出发,用这种信念替代更加细致深入的分析」的自由意志主义。

他针对第二类自由意志主义者发布了 FAQ。而我则属于第三类:我确实认为自由意志主义总体上更为有效(这是基于实证和理论依据的),而且在它不那么有效的情况下,也不足以证明使用强制手段来纠正是合理的。只有在它效果极其糟糕的情况下,采取强制措施才是合理的。换句话说,我承认国家能做许多正确的事,私营部门也可能犯很多错误,但这本身并不能说明是否应该存在国家,或者如果必须存在国家,它应该承担什么职能。

一方面涉及经济学与历史,另一方面则关乎道德哲学。在这个 FAQ 中,我们将主要讨论前者,因为 Scott 有另一个专门讨论后者的常见问题解答:《结果主义 FAQ》。虽然我不是结果主义者,但我认为后果极其重要。这个常见问题解答主要涉及实证问题,所以对我的目的而言,什么是正确的伦理理论并不重要。更值得一提的是,许多自由意志主义者都是结果主义者或功利主义者,所以即使结果主义是正确的,它最终可能也会导向自由意志主义。

0.4 这个常见问题解答是否会证明自由市场永远优于政府?

不会。

我将论证的是,自由市场实际上极为优秀,其优越性甚至超出了大多数经济学家的认知。从长远来看,如果能够结合非市场机构,并对产权作出恰当定义(以解决外部性问题),这种元系统将很难被其他任何替代系统所超越。

0.5 为什么要撰写《非非自由意志主义者的 FAQ》?

Scott Alexander 曾撰写了一份文件,三年来都未出现任何(高质量的)公开批评。由于这份文件论证有力,语气友善,一些人将这份文件本身,以及三年来缺乏批评的现状,错误地视为自由意志主义不成立的证明。

如果连 Scott 这样以诚实、理性和严谨著称的人都以非简单化的方式否定了自由意志主义,而且迄今没有人对他的论点作出有力回应,这是否意味着自由意志主义存在根本性缺陷呢?答案是肯定的!尽管有一篇回应文章(我个人认为质量不尽如人意),David Friedman 也通过电子邮件向 Scott 提供了另一种回应,同时可在这里查阅。然而,时至今日仍然没有一个全面、详细的公开回应来逐一驳斥 FAQ 中的观点。诚然,其他地方存在支持自由意志主义的优秀论证(哲学方面和实践问题都有相关著作),但这些论证并非针对这份特定的 FAQ。

不过,值得一提的是,Scott Alexander 几年前曾坦言,他不确定自己是否仍然持非自由意志主义立场,并且承认这份 FAQ 主要针对的是那些思考不够深入的自由意志主义者。因此,我的批评或许会显得,我认为确实会显得,有些小题大做。

最后,对于那些论证有力但我持不同意见的观点,我无法置之不理。如果有人想继续坚持与这份 FAQ 不一致的看法,就必须提出充分的理由。我将我的理由公开给所有人,以推动讨论的深入发展。

0.6 本 FAQ 的结构如何?

它的结构与 Scott 的 FAQ 相同。我建议你将两份 FAQ 并行阅读,因为我的 FAQ 中的问题大多是对 Scott 回答的概括。如果不进行并行阅读,我的观点可能难以理解。

另外,Scott 在这段中暗示了自由意志主义者倾向于使用经济和道德论证。这引发了一个问题:如果道德本身就支持自由意志主义,为什么还要考虑其后果?如果自由意志主义确实是最有效的体系,又为什么要讨论行为的道德对错?

这种批评最初由 Jeffrey Friedman (1997) 提出,随后引发了一系列讨论(Palmer 1998, Friedman 1998)。近期, Zwolinski 和 Tesón 对此作出了明确表态:

自我所有权论虽然是自由意志主义者捍卫私有财产权最为人熟知的策略,但绝非唯一选择。一些自由意志主义者尝试从其他同样基于道义论的角度进行辩护,如诉诸消极自由或个人自主权。另一些人则采取更偏重结果主义的论证方式,阐述私有财产如何将公共资源中的零和(或负和)交易转变为市场经济中的正和交易,或者说明私有财产权对于保障其他重要公民和政治权利具有工具性价值。然而,自由意志主义的知识传统中的大多数学者并不刻意区分结果主义和道义论的论证,他们认为尊重私有财产既是道德义务,也是明智的社会政策。因此,自由意志主义者,尤其是那些非学术哲学背景的人,往往会同时运用这两种论证方式,而不总是明确区分它们。[...]

众多自由意志主义论证中,正义和效用指向一致这一现象无疑值得深入探讨。一种怀疑论的解释认为,这种一致性源于自由意志主义者为了支持预设的结论而刻意构建论证。Jeffrey Friedman 在《自由意志主义有什么问题?》Critical Review 11, no. 3 (1997) 一文中对这种怀疑态度表达了一定程度的同情。然而,还存在其他不那么悲观的解释。例如,可能正义和效用之所以不冲突,是因为正义的内容部分由功利主义考虑所决定?Roderick Long 在《为什么正义会有好的结果?》一文中讨论了多种可能的解释,并对其中一种给予了支持。

(编辑:另请参见这篇和这篇)

对于这个问题,我目前还没有形成明确的观点。但我想强调的是,如果自由意志主义会带来极其恶劣的后果,那么我们就应该放弃它。同样地,即便自由意志主义能够带来非常积极的结果,但如果它在道德层面上存在重大缺陷,我们也应该将其抛弃。

A:经济问题

论点

每一笔交易不仅会影响到买卖双方,还会波及其他所有人。这种观点建立在消费者拥有连贯一致的需求和诉求这一假设之上。市场存在诸多问题:外部性、协调困难、非理性选择以及信息不足。鉴于这些因素,相比完全自由的市场,受到适度监管的市场更具优势。

反驳

诚然,自愿交易必然会让参与者在事前获益,但这并不意味着必须满足古典经济学理论中完全竞争的所有条件。完全竞争为市场效率提供了充分条件,而非必要条件。

事实上,交易并非在真空中孤立进行。正是这一点将成为我们应对 FAQ 中提出的诸多挑战的关键。此外,交易并不局限于两个人之间,多方参与的交易也是可能的。只要一切都建立在自愿的基础之上,且产权界定清晰,自由市场就能充分发挥其作用——这将是我们论证的核心。

1 外部性

1.1 什么是外部性?

外部性是指某些经济活动对未参与其中的人所造成的额外成本。尽管一些经济学家倾向于以外部性为由来证明政府干预的合理性,但我们需要认识到,实际上有许多外部性并没有人主张要去解决,而其中一些外部性的影响程度甚至可以与污染相提并论。

举个极端的例子,非白人群体的存在给白人至上主义者造成了心理困扰。如果我们一定要纠正这种外部性,那么可能会出现非白人因为自身存在而被征税,而白人至上主义者反而得到补偿的荒谬情况。显然,绝大多数人都会认为这种做法是不合理的。我们普遍认为,白人至上主义本身就是错误的,真正应该做的是改变这些人的偏见。这种方法同样能解决外部性问题,因为它直接消除了外部性的根源。

另一个例子是生育行为。生育更多孩子会改变社会中各种特征(如智力、健康、创造力、善良等)的分布,从而影响到每个人(Anomaly, 2014)。如果要纠正这种外部性,可能需要采取一些措施,比如实施正面(无争议)或负面(有争议)的优生学政策,又或者由某个权威机构来制定家庭计划。

显然,绝大多数人都不会支持对非白人征税以补偿白人至上主义者,也不会赞同以避免每个孩子都成为「行走的负外部性」为由来限制生育权。

此外,我们不应该试图纠正金钱外部性,即那些通过价格机制影响他人的外部效应。举个例子,当我购买橙汁时,会导致橙汁价格略微上涨,这无疑会对其他消费者产生负面影响。然而,消费者的这种损失会被橙汁生产商获得的等额金钱收益所抵消。

那么,人们通常希望纠正哪些(负)外部性呢?主要是那些本质上侵犯他人权利的外部性,这也正是自由意志主义所强调的。

诚然,也存在一些正外部性。不过,如果想以此为出发点来论证为纠正这些外部性而采取强制措施的正当性,就会显得较为勉强。

1.2 然而,自由意志主义解决外部性的方法行不通,除非你提出的方案实质上等同于政府干预

让我们来看 FAQ 中描述的外部性问题如何通过法院解决。你会先礼貌地请求黄蜂养殖者停止他的业务,因为它造成了干扰。如果他拒绝,你就可以起诉他。另外,也可能存在一些私人组织可以代你提起诉讼。法院将评估黄蜂养殖者造成的滋扰是否构成对权利的侵犯。很可能会被认定为侵权:因为邻里居民先于黄蜂养殖场存在,而养蜂场的出现显著降低了他们的生活质量。

另一种可以解决这类问题的机构是业主协会(HOA)。虽然业主协会并非政府机构,但它能够承担大多数你通常期望由地方政府履行的职能,成为一种行之有效的替代方案。

另一种解决方案是采用契约制度,即随房产一同转让的具有法律约束力的协议。举个例子,为什么开发商会在新建社区的房屋中加入禁止养蜂的条款?显然是因为这样能提升社区的价值,吸引更多潜在买家。这种做法实际上为自由意志主义的分区限制奠定了基础。如果想深入了解这个话题,推荐阅读 Beito, Gordon & Tabarrok (2009) 的一本优秀著作。尽管如今这些做法不太普遍,因为政府已经接管了这些职责,但在过去,这种做法并不罕见。

1.3 只有在大多数消费者都具备足够知识且富有同情心的情况下,人们才会抵制污染企业

这种观点并不准确。在自由意志主义的世界中,解决污染问题并不主要依赖于消费者抵制。实际上,污染问题将主要通过法院来规管。对于支持小政府的自由意志主义者而言,这个问题相对简单:由国家负责监管。而对于主张无政府的自由意志主义者来说,这个问题确实更具挑战性,但我认为仍有可行的解决方案。不可否认,污染问题是自由意志主义理论面临的一个难题,这个领域的研究仍在持续进行中(Zwolinski, 2014)。

尽管在自由意志主义世界的治理体系中,抵制并非主要手段,但其他机制仍可发挥重要作用,比如消费者施加压力。研究表明,消费者压力确实能够促使企业改变其行为(Hettige et al. 1996)。

1.4 外部性问题为某些监管提供了正当理由

你可以称之为监管,也可以将其视为对财产权的界定。这完全符合自由意志主义的原则,事实上自由意志主义还要求这样做。如果将精细的财产权界定排除在自由意志主义的定义之外,就可能为自由意志主义制造本不存在的问题。

2 协调问题

2.1 什么是协调问题

摩洛克。即尽管每个人都看到了解决方案,却无法协调一致去实施。我在其他文章中批评过普遍存在且无法解决的协调问题这一广泛概念。关于渔民的故事,我引用我之前的论述:

假设有 1000 家企业,每家企业的行为都给其他企业造成 1 美元的损失。尽管每家企业最初能获得 1000 美元的收益,但最终所有企业的净收益都归零了。面对这种困境,渔民们聚在一起商讨对策。他们达成了一项类似 Kickstarter 众筹模式的附条件合约:每个人出资 300 美元购买过滤器,这样每月就能获得 700 美元的收益。这份合约只有在全员签署后才生效,他们还会到法院进行公证,使合约具有法律约束力,可由第三方机构强制执行。这样一来,渔民们的选择就变成了:要么袖手旁观(收益为 0),要么签署合约(预期收益 700 美元)。显然,签署合约才是明智之选。签署后,他们可以选择诚信履约(预期收益 700 美元),也可以试图投机取巧。但此时,违约的收益不再是 999 美元,而是面临持续罚款直到遵守合约为止。因此,遵守合约反而成了理性的选择。问题就这样迎刃而解。

有人可能会质疑:「但你们利用了法院!」这有什么问题吗?在自由意志尼亚(Libertonia),法庭本就存在,你难道还有其他期待。第三方执行机制本身就是一项极具价值的服务。

然而,如果有个顽固的渔民要挟其他人,索要额外好处才肯签约呢?这就触及了一个更为根本的问题:渔民们是否真的有权在一开始就污染水源?

假设渔民们提出了这个问题。大多数渔民认为,既然湖泊是共同资源,而保持湖水清洁又符合所有人的利益,那么他们就应该将其视为公共财产,并制定规则来确保内部协调。然而,那个假想的「搭便车者」可能会辩解说,由于他是第一个到达湖边的人,所以他有权污染水源,其他人应该付钱给他。这可以视为一种 Coasean 交易。在这种情况下,如果他向其他每个人索要金额 P,他的收益将是 700+999P。其他人的收益则是 700-P。如果大家合作,总收益是 700*1000=70 万美元。如果不合作,收益是 700+999P+700*999-999P=70 万美元,总额相同,只是分配方式不同。这里的 P 值会受到多种因素的影响,但总收益保持不变。法院系统将不得不处理这类案件,解决争议,建立判例,努力在尊重权利的同时确保良好的结果。这绝非易事,但也并非不可能完成。

关于这个话题,您还可以参考这篇文章。此外,对于更普遍的情况,建议您阅读 Ostrom (1999)。

Coasean 的解决方案并非完美无缺:只有在不存在交易成本等理想条件下,它才能确保效率最优。现实世界中的协商过程难以达到理论模型预期的完美效率。然而,正如本 FAQ 所强调的,这些并非解决问题的唯一途径。David Friedman 在这里对 Coase 定理进行了深入探讨,感兴趣的读者可以进一步参考。

2.1.1 但这种方法在实践中并不可行

从经验证据来看,确实如此。建议读者参考 Leal (1998) 的相关研究。这个 FAQ 中提出了渔业配额制度作为可能的解决方案。而自由意志主义的解决方案是建立私有或共有产权制度,渔业配额可以视为这种制度的一种近似实现。对于私有产权和共有产权的比较研究,推荐阅读 Ostrom and Hess (2007) 的学术论文,其中有更为详细的讨论。

大西洋西北部鳕鱼渔业的案例实际上展示了政府的失败:这一渔业遭受了政府的(不当)管理。如果整个渔业都实行产权制度,结果会如何?然而,政府并未允许这种情况发生。美国的渔业政策存在诸多问题(White, 2000)。欧盟的共同渔业政策似乎也难逃失败的命运(Khallilian et al, 2010)。无论是政府还是私人或社区机构,在解决共同资源协调问题时都可能成功或失败(Tarko, 2012)。

尽管如此,即便在众多国家和国际政府监管的情况下,当今全球渔业的现状依然不容乐观。在跨越国界的渔业中建立共同产权制度与国家主权相冲突(哈,渔民竟敢对国家的领海管理指手画脚!),因此在某种程度上,各国可能使自身的治理变得更加棘手。

2.1.2 但渔民不会这么做!

如前所述,特别是在非国际水域以及存在某种权利的情况下,他们确实采取了实际行动,这一点有实证经验支持。无论是否存在国家,任何自由意志主义政治体制都会包含正式的外部执法机制,因此执法的必要性本身并不构成对自由意志主义的有效批评。

国际水域的情况则更为棘手,正如先前指出的,目前各国都难以应对这一问题。但我们能否断定这完全是不可能解决的呢?

2.2 全球变暖、臭氧层破坏和资源回收都是这一问题的典型例子

困扰私营部门的难题同样也困扰着各国政府。因此,这类问题并不特别针对自由意志主义,因为各国政府在全球范围内同样无法解决这些问题。中央集权主义者的解决方案是建立一个世界政府来管理这些事务。而自由意志主义者的方案则是:考虑到每个人都使用大气,而且出于调控某些气体和污染物排放的需要,大气无法被划分,因此必须将其视为单一财产。据此,成立一个全球性的大气管理委员会来解决这一「公地悲剧」是合理的。这听起来确实难以实现,但近年来各国政府在这方面的表现也并不令人满意。

值得庆幸的是,在这个由主权国家构成的世界中,科技似乎能够实现个人激励措施难以达成的目标。当前,我们正经历一场太阳能革命(如果我们保持乐观,在未来几十年内还可能迎来核聚变能源革命),这最终将用更经济、更清洁的能源取代化石燃料。因此,尽管问题尚未彻底解决,但它已不再是一个迫在眉睫的难题,所以总体形势仍然乐观。

2.3 自由意志主义者认为抵制能够约束企业行为。然而,现实中的激励机制并不完全符合这种设想。

假设市场竞争更加激烈,以至于一种产品与其替代品之间的差异微乎其微。在这种情况下,消费者可能面临这样的选择:花 1 美元从一家不道德的公司购买产品,或者花(1+x)美元从一家有良好声誉的公司购买。如果 x 值相对较小,这种抵制行为可能会产生一定效果。

诚然,我并不是说抵制就是一种万能的解决方案。但那些令人发指的行为是可以通过司法途径来解决的。例如,如果有公司使用奴隶劳工,任何人都可以代表那些受害者起诉该公司犯有奴隶罪。从这个角度来看,我认为并不存在无法解决的问题。

2.3.1 抵制并不总是奏效:以可口可乐为例

这类严重的滥用行为实际上非常罕见,而且即便在有政府监管的情况下也时有发生。在某些情况下,这些政府本身就存在腐败问题。一些左翼自由意志主义者甚至认为,正是由于政府的存在才导致了这些问题的发生。

可口可乐的例子实际上并不能很好地支持先前的论点。事实上,涉事的并非可口可乐公司本身,而是一家为其工作的装瓶厂。更为关键的是,针对所谓犯罪行为的证据存在疑点,最终诉讼也被法庭驳回。

2.3.2 政府有能力做得更好

我们前面提到的大多数法律,其实与民众的诉求并无太大关联。除了极少数特殊情况,政府的日常运作与人民的意愿之间往往存在明显的脱节。总的来说,无论是政府还是任何制度体系(包括无政府主义),都会受到社会普遍认可的道德观念的约束(Long, 2008, Wiśniweski 2014 )。然而,在这个框架内,政府仍然拥有相当大的自主行动空间。

值得注意的是,这些监管措施中的一些,实际上可能反而成为对被监管企业的某种「特权」。

2.4 协调失败也为政府在慈善事业上的投入提供了合理依据

关于全球饥饿问题,我们难以确定是否存在协调失败。为什么会这样呢?这取决于人们的动机:是真心想减轻他人的苦难,还是仅仅为了通过捐款获得心理满足。如果是前者,那就是一种私人物品;如果是后者,则属于公共物品。就前者而言,你每向慈善机构捐赠 1 美元,就能相应地减少一定程度的贫困或饥饿。这并不意味着只要大多数人都捐款,饥饿就会彻底消失。事实上,人们对世界饥饿问题的关注度并不高(Leeson, 2014)。尽管这是一个严峻的问题,但有多少人会主动花时间去了解如何更有效地应对它呢?比如研究有效利他主义,或了解 Givewell 等评估慈善机构效能的组织?几乎没有人这么做。然而,获取这些信息的渠道是完全免费的。

以经济合作与发展组织(OECD)作为发达国家的代表,其人口约为 13 亿。假设这些人都能参与捐款,如果每人每天捐 1 美元、每 4 天一次,年度总捐款可达 1186 亿美元。如果 Jeffrey Sachs 是对的,每年需要 1750 亿美元才能消除极端贫困。按此计算,如果每人每周捐款 1.5 美元,持续 20 年,就能达成目标(这个估算甚至包括了儿童,因此实际所需金额可能更高)。然而,Sachs 的观点也引发了不少争议。Givewell 承认这种大规模援助计划确实存在问题,但他们提出了不同的方法:自下而上、注重成本效益的渐进式干预,认为这种方式可以规避上述问题。遗憾的是,要从根本上改变全球贫困人口的处境并非易事,目前还没有明确可行的解决方案。在这种情况下,我认为很难为了这一目标而合理化强制性的援助措施。过去 50 年,全球对外援助总额已高达 4.6 万亿美元。我们真的能相信,仅仅通过每年 1750 亿美元、持续 20 年的援助,就能在经济增长带来的改善之外,显著提升全球贫困人口的生活质量吗?

最后,如果这个论点成立,它可能会引发一个更深层次的问题:从结果主义的角度来看,我们是否应该将福利国家缩减到最低限度,并将大量资金捐赠给那些极度贫困的人?

如果人们真的非常关心这个问题,他们其实有一个现成的机制可以让所有人都参与其中:那就是国家。然而,现实是我们很少看到政党支持大规模的对外援助或开放边界政策,选民们也鲜少提出这样的要求。

另一个值得思考的问题是,某些国家政策可能正在加剧这个问题。例如,欧盟的共同农业政策和美国对生物燃料的补贴实际上损害了其他国家的贫困人口,同时却让本国的利益集团受益。

2.5 & 2.5.1 关于是否需要劳动法规

我们不需要。外包给 Bryan Caplan。

3 非理性选择

3.1 人类并非总是理性的。他们并不总是选择最佳方式来实现目标:例如,如果某人被默认注册到一个养老金计划中,他往往会继续留在该计划中。相反,如果默认没有加入计划,他可能就不会主动加入。尽管这两种情况下的交易成本几乎为零,理论上不应该造成什么差异,但实际结果却大不相同。

政府同样由人组成,为了纠正一些轻微的非理性行为而强制实施另一套选择架构是不合理的,尤其是当提出的解决方案比问题本身带来的危害更大时。对于那些极其严重的非理性行为,社会最终会自然形成相应的规范和制度来加以纠正。

这里的论点似乎是这样的:

1. 在严格的认知条件下,市场能够实现福利最大化。这些条件包括准确的概率估计、稳定的偏好、不受框架效应影响以及没有外部性等。

2. 由于个体并非完全理性,在某些特定市场中,上述一个或多个条件无法满足。

3. 因此,这些市场无法实现福利最大化。(Boettke et al. 2013)

然而,市场实际上并不需要满足这些严格条件也能高效运作。

让我们以养老金制度为例。假设某种行为经济学理论成立,那么人们就不会为退休储蓄足够的资金,这将导致大量老年人陷入相对贫困的境地。这一假设建立在对人类心理的研究基础之上。为了证实这一论点,并且能够抵御「福利导致非理性」的批评(正如 Spencer 在 Zwolinski 2015 的著作中所言,「保护人们免受愚蠢行为后果的最终结果,是让世界充满傻瓜」),我们就必须能够观察到在公共养老金制度出现之前,确实存在大量生活状况极其糟糕的老年人。此外,公共养老金制度的出现,很可能是因为私人养老金体系效果不佳,或者虽然存在但发展停滞,或者存在其他类似问题。

公共养老金制度是如何应运而生的?对此,学界有诸多理论解释。一项深入研究这些理论的论文发现,公共养老金制度的出现实际上是多种因素共同作用的结果。在这一制度的推行过程中,德国(1889 年)、丹麦(1891 年)和新西兰(1898 年)扮演了先行者的角色,而瑞士(1948 年)、荷兰(1947 年)、阿根廷(1944 年)和日本(1942 年)则是较晚加入这一行列的国家(Cutler et al. 2004)。值得注意的是,该研究并未将老年人普遍面临的恶劣生存状况作为主要或普遍的解释因素,这在某种程度上否定了「提供老年养老金存在大规模市场失灵」的假说。然而,这里还有一个值得深究的问题:在强制性养老金计划实施前后,老年人的贫困率究竟发生了怎样的变化?

在公共养老金制度问世之前,社会上已经存在疾病基金等互助机制。这些非营利组织除了提供其他服务外,也包括老年养老金。需要指出的是,当时的金融市场尚未充分发展,因此不可能出现像我们今天所熟知的那种广泛的养老基金体系。尽管如此,人们总体上还是找到了避免陷入经济困境的方法(Immergut, 1992)。理想情况下,我们应该比较强制保险实施前后的相关统计数据,可惜这些历史数据往往难以获取。

通过一番谷歌学术的「考古」工作,我找到了一些美国社会保障制度实施前的统计数据。我认为,这些数据更倾向于支持我的观点,而非 Scott 的看法:即便没有国家干预,老年人的生活状况也并非一片黯淡。

首先,Weaver (1987) 的研究中阐述了在政府承担老年人福利之前,社会是如何照顾老年群体的。当时存在多种机制,包括储蓄、家庭照料、各类保险、养老金和慈善事业等。值得注意的是,社会保障制度的出现并非源于系统性问题,而是为了应对大萧条给贫困人群带来的严峻考验。社会保障最初并非作为一套临时应急措施,而是被设立为长期政策,随后逐步发展成为今天的规模(Miron and Neil, 1998)。有些学者甚至认为,这些原有机制不仅足够完善,在经济效益上更是最优选择(Emery, 2010)。

在那个年代,人们的工作年限比现在更长。然而,研究表明,退休年龄在社会保障制度出现前几十年就呈现下降趋势,而在制度实施后仍以相同的速度持续降低(Lee, 2000a)。

支持政府干预的研究,如 Valdés-Prieto (2004) 的论文,往往更侧重于理论分析而非实证研究。这些研究未能充分考虑 Carter and Sutch (1995) 等学者提供的历史证据,也忽视了 Gratton (1997) 的重要发现。Gratton 的研究揭示,社会保障管理局为了推动有利于强化自身角色的立法,刻意夸大了老年人的贫困程度。

虽然早期关于社会保障的学术研究确实表明老年人普遍面临贫困问题,但当前学界的主流观点已经发生了显著转变。尽管学者们在某些细节上仍存在分歧,但大多数人现在认为老年人的经济状况并非早先认为的那样严峻(Lee, 2000b)。

因此

除非有确凿证据证明并非如此,否则我们应当认为,按照当时的标准,20 世纪初的大多数老年人生活状况相对良好,他们的经济福祉在这一时期有所改善,而年轻人也期望在晚年能够获得经济保障。然而,考虑到这些发现,建立一个致力于向老年人大规模转移资源的福利国家就成了一个值得深究的现象。经济证据并未表明老年人比美国社会中的其他群体有更为迫切的需求。事实上,到 20 世纪 30 年代末,社会保障委员会的官员们已经充分意识到,儿童陷入贫困的可能性远高于老年人。那么,社会保障制度的出现又源于何处呢?对此,Weaver 的政治经济学分析指出,这可能是源于国家官僚机构意图扩大社会保障计划中的养老保险项目。(Gratton, 1996)

3.1.1 人们的偏好是复杂的,而且在他们采取行动时并不会(完全)体现出来。

好。

3.2 许多选择实际上并非真正的选择,而是自发的、未经深思熟虑的反应,这些反应并不符合理性原则。而考虑这些非理性因素的能力在人群中分布不均:并非每个人都是完美理性的超人,因此一定程度的家长式干预是合理的。

确实如此。然而,要从「我们在某个方面存在不平等」推论到「使用强制手段来减少这种不平等在道德上是正确的」,还需要更充分的论证支持。

3.2.1 如果人们能够避免做出非理性的选择,他们不仅会更加幸福,而且能够更好地满足自己的需求和偏好。同时,更加理性的选择也将有利于经济的整体发展。

我还没有看到证据表明行为经济学政策能够有效促进经济增长。诚然,强制人们设计选择框架,使得默认选项更加理性可能会提高偏好满足度,但这样做会侵犯被强制者不愿被强制的偏好。如果改变默认选项的成本很低,完全可以通过设立非营利组织,来建议人们采用更合理的默认选项,而不必采取强制手段。

3.2.2 人们可预见的非理性行为为以下政府干预措施提供了合理性依据:政府养老金制度、消费者安全和劳动法规、广告管制、对成瘾性药物的管控,以及公共卫生政策的推行。

事实并非如此。你可能会说,难道人们不为退休储蓄不是一件极其糟糕的事情吗?你肯定不希望看到大多数老年人陷入饥饿甚至大规模死亡的境地吧。当然,我也不希望看到这种情况。要解决这个问题,我们可以回顾一下福利国家出现之前的情况,那时老年人并没有出现大规模死亡。为什么会这样呢?可能是因为那时人们都清楚地意识到,如果不储蓄,就会面临死亡或成为家人朋友的负担,而这是人们极力避免的。这种认知最终演变成了社会规范和制度。然而在当今社会,人们不再需要为此担忧,因此也就缺乏了这方面的动力。

这种情况可能会为某些政策提供合理依据,主要涉及那些可能伤害他人的行为。所有这些政策都可以在自由意志主义的框架内实施。同时,它也可能为限制国家权力(基于行为公共选择理论)甚至调整福利制度提供理由。 Murphy (2015) 的研究进一步探讨了非理性行为如何影响不同的政治安排,即使在假设政治家比普通选民更理性的情况下也是如此。

4 信息不足

4.1 什么是信息不足?

在现实世界中,完美的信息是不存在的,而获取信息则需要付出成本。人们通常希望了解产品的安全性、有效性以及生产过程中的伦理问题等信息。政府可以通过倾听并响应这些需求来制定相应的政策,而市场则可以通过直接满足消费者的需求来解决这个问题。

4.1.1 人们真的不愿意花时间了解安全有效的产品吗?

事实真的如此吗?诚然,对于某些产品,如含糖食品,人们可能不太关心。但总的来说,获取产品信息并非难事:首先,产品包装本身就能提供不少信息,价格也能反映一些情况。此外,还可能有第三方认证、消费者信息网站,甚至口耳相传等渠道。然而,归根结底,销售真正无效和不安全的产品属于欺诈行为,在自由意志尼亚,我们都清楚欺诈者将面临何种后果。以含糖饮料为例,我认为当前社会正在形成一种更为谨慎消费的新风尚。

那么,信用评级机构的情况又该如何解释呢?他们不是在兜售有缺陷的商品(即虚假评级)吗?诚然如此,但这并非市场机制本身的问题,而是源于政府监管的失误(请注意,这里强调的是监管失误,而非监管不足)。(White, 2010a White, 2010b, Cole and Cooley, 2014)

4.2 [[此处插入不道德企业行为的实例列表]]

4.2.1 即便是聪明、受过良好教育的人,也未必了解上述例子中描述的情况。

我对这些产品了解有限,这或许就是我缺乏相关经验的原因。不过,我们可以换个角度思考:如果一个产品确实糟糕到无法正常使用,消费者自然会停止购买。另外,如果某个产品极度不安全,或其生产过程侵犯了他人权益,受害方应该有权对相关公司提起诉讼。

到目前为止,我在回答一些问题时提到了法院的作用,你可能会认为这是一种取巧的做法。但事实并非如此:界定财产权是一个复杂的过程,其中一个关键点是确定一个标准——在实际损害发生之前,何种程度的冒险行为才被视为侵犯权利。这个标准无法预先确定。这正是自由意志主义市场监管理论所依据的基本道德原则。

4.2.2 我不会告诉你哪些例子是真实的,哪些是虚构的

好

4.2.3 如果你认为政府的存在让你对产品安全不那么关心,那么你比我更加崇尚中央集权主义,而且程度要高出十倍!

嗯,也不一定。你可能只是认为政府在这方面做得足够好,所以没必要自己去深入研究。

4.3 没有消费者监管,小企业可能会被淘汰,因为只有大公司才有动力通过销售优质产品来维护自身声誉。

首先,这并不一定是件坏事。它只是意味着会形成一个不同的市场结构来完成这项工作,但产品的销售和购买方式本质上还是一样的。

这种观点忽视了几个重要因素:a) 并非所有小企业主都是无良商人 b) 可以通过法律途径起诉违规企业 c) 可以引入第三方认证机制。

4.4 这种论点试图为消费者保护和安全法规提供正当理由

我认为这种论证并不成立。而且,即使不征税,也有办法实现这些目标。让我来阐述一下:

假设你有一款新产品想要推向市场。在现行制度下,有一系列具体规定详细说明了如何生产产品以保证其安全性。不仅如此,你可能还需要事先向政府机构证明产品的安全性,才能获准上市销售。

而在另一种制度下,会有一些公认的标准(由法院确立!)是产品必须遵守的。比如,计算机不得对用户造成电击危险,食品必须保质保鲜,汽车不得无故自燃等等。企业可以自行决定如何确保产品达到这些标准。随后,他们只需在产品上贴上合规标识就可以进行销售,无需政府审批,最多只需通知政府他们正在销售该产品。之后,政府或私人机构会不定期地到市场上抽检产品,验证是否合规。如果合规,就没有问题;如果不合规,该公司将面临严重欺诈指控的法律诉讼。

你对这第二种系统有何看法?在纯私有环境下,它似乎是切实可行的。如果我告诉你,欧盟自 1985 年起实施的正是类似这样的系统,取代了第一段所描述的那种制度,你会怎么想?诚然,这并非一个完全私有的系统。欧盟负责制定规则,而各成员国政府则负责执行。但不可否认,这种方式更接近于市场化的解决方案。

就监管机构的广泛影响而言,我们有理由质疑它们是否确实利大于弊。以美国食品药品监督管理局(FDA)为例,你可以参考这篇评述文章。此外,「生物制药行业经济学牛津手册」中也有一段相关的引述值得关注。

尽管美国食品药品监督管理局(FDA)在监管医疗产品质量和研发成本方面扮演着至关重要的角色,但经济学界对 FDA 政策效率的理论研究和实证分析却相对匮乏。这种状况颇具讽刺意味:假如有人向 FDA 提交一份产品申请,而其佐证材料之稀少,恰如当前关于 FDA 自身政策效率研究的证据一样匮乏,那么这份申请很可能会因证据不足而被驳回。(Malani et al. 2012)

B:社会问题

论点

大多数人成功与否的差异,主要并非源于个人的努力或智慧,而是取决于一些微不足道且无法选择的因素。因此,大多数人的人生轨迹实际上是被不公平的因素所主导的。 如果你认为「涓滴效应」能够惠及穷人,那你就是被蒙蔽了。历史已经证明,这种经济理论根本不起作用。

反驳

这个论点基本上是正确的。但问题在于,公平并不能单方面决定什么是正义或者什么是应得的权利。这就是为什么上述论点最终站不住脚的原因。

事实上,「涓滴经济学」从未得到任何严肃经济学家的支持,它从一开始就只是一个虚构的概念,用来批评某些经济政策的。

5 应得的回报与社会流动性

5.1 富人的子女更有可能保持富有,而贫穷家庭的孩子则更可能继续贫穷。

这种观点确有一定道理,但实际情况可能并不像 FAQ 中所描述的那么极端。从代际收入弹性这一粗略衡量社会流动性的指标来看,丹麦的流动性的确是美国的三倍。然而,如果我们转而考察等级流动性(rank-mobility,即父母和子女所处收入四分位数之间的相关性),美国的向上社会流动性则与欧洲水平相当,在向下流动性方面甚至更为显著(Corak et al. 2014)。若关注出生贫困者摆脱贫困的比例,数据确实表明美国的流动性较低:约有 66.6%(或根据另一种测量方法为 58.2%)的贫困人口难以脱贫,而丹麦这一比例为 60.5%(相比之下,英国为 62.5%,芬兰为 71.9%,澳大利亚为 62.5%)。然而,当使用转移矩阵进行分析时,结果又呈现出不同的面貌。这种方法再次证实美国的流动性较低,但差距并不如弹性指标所暗示的那么大:美国的流动性仅比丹麦低 10%,而非 300%。值得注意的是,除了流动性问题外,美国贫困人口的生活状况比丹麦更为严峻,这一点同样不容忽视。

美国并非自由意志主义者理想中的乌托邦,因此这个例子对于我们的讨论帮助有限。相反,我们应该将北欧国家与瑞士、新加坡、香港或新西兰等国家进行比较。从罗尔斯的「无知之幕」理论角度来看,你可能会更愿意出生在这些国家,而非一个社会民主国家。让我们来看一个具体例子:根据欧盟统计局 2013 年按年龄组划分的物质贫困率数据,丹麦的贫困率为 8.8%,而瑞士仅为 3.7%。其他国家的数据分别是:德国 11.6%,芬兰 8.5%,瑞典 4.3%,卢森堡 5.6%,挪威 4.8%,英国 17.4%,西班牙 16.9%。诚然,这些国家都实施了再分配政策,但其规模差异显著。考虑到我们期望达成的目标,似乎可以认为,实现这一目标所需的政府干预越少越好。

然而,需要指出的是,我并不了解有任何学术界的自由意志主义哲学家讨论所谓的「搭便车者」与「生产者」的区别,或者认为单凭努力工作就理应得到回报。

美国的案例也表明,单纯增加政府支出并不必然能改善贫困人口的生活状况:如果将税收减免和其他相关因素纳入考虑,美国的福利体系实际上比丹麦更为庞大。那么问题究竟出在哪里?关键在于,丹麦的福利政策更侧重于帮助贫困人口,而美国则更多地关注中产阶级。

总的来说:北欧国家的确表现出色,但并非尽善尽美,也不能作为反对自由意志主义的有力论据。事实上,一些自由意志主义学者实际上认为,北欧国家比美国本身更符合自由意志主义理念!

5.1.1 然而,在进步人士中,传统的认知观点却大相径庭!

这是因为它采用了一种不同的方法论:测量代际收入弹性。我们可以从多个角度提出问题:在丹麦,贫困家庭的子女是否比美国拥有更好的发展前景?美国的子女与父母收入之间的相关性是否比丹麦更高?在美国还是在丹麦更容易摆脱贫困?从福利角度来看,最关键的是第一个问题。表面上看,丹麦的表现确实更好,但这并非源于较低的代际收入弹性,而是得益于更加自由的市场环境和设计更为合理的福利制度。

你现在可能会问:好吧,如果你认为北欧国家相比美国更加自由意志主义,假设你有一个神奇的按钮,可以将美国转变成丹麦的放大版(融合两国的精华,取长补短),你会按下它吗?我的回答是肯定的,我会。不仅如此,如果有选择,我会优先将美国转变成瑞士,而不是丹麦;我甚至会选择极简主义政府模式,而不是瑞士模式。更进一步,如果我们能确定无政府状态真的能像理论家所说的那样运作,那么无政府主义按钮将是我的首选。

5.1.2 遗传因素和父母传授良好习惯等因素可以解释部分财富差距,而不仅仅是父母直接将金钱传给子女

对

5.1.3 社会流动性是政治决策的结果,而非自然赋予。人生而不平等。

实际上,先前的数据显示,从福利角度来看,美国与欧洲相比的表现并不像人们想象的那么糟糕。更值得注意的是,一些收入弹性低于美国的国家,如果不考虑福利制度,实际上拥有比美国更自由的市场(根据传统基金会的经济自由指数衡量)。这表明一个国家可以同时拥有自由市场和完善的福利体系,也可能既缺乏市场自由度,福利水平也不高。至于哪种模式在整体上更「自由」,还需要根据具体的指数构建方式来判断。

有趣的是,北欧国家在建立现代福利国家制度之前,就已经是相对平等、社会流动性较高的社会了。更令人深思的是,居住在美国的北欧裔人往往比其他美国人享有更好的发展前景。这不禁让人质疑,北欧模式的成功是否仅仅源于其制度设计,是否可以简单地复制到其他地方。

5.1.3.1 政府有能力促进社会流动性的提高

Scott 引用了 Mayer & Loppo (2008) 的研究来支持政府可以提高社会流动性的观点。然而,这个结论可能并不那么确定。先前提到的数据对此提出了一些质疑,尽管从理论上看,福利国家确实有可能改善穷人的前景。但关键问题在于,这种改善的程度究竟有多大?是微不足道的 10%,还是显著的 500%?这仍然是一个需要深入研究和讨论的问题。

然而,从长远来看,这种做法可能会产生意想不到的负面效果,比如无意中鼓励了那些使人们陷入贫困的行为模式。这并非是在指责穷人自己造成了贫困,而是认识到一种潜在的因果关系。此外,如果 Gregory Clark 的观点成立,社会流动性(从广义上理解)基本上是固定的,那么我们能做的就只有致力于改善贫困人口的生活条件。

最后,一项声称要改善穷人生活的政策,实际上可能并不能达到预期目标。相反,它可能会导致资源被抽取后,以更大的比例分配给中产阶级,而不是真正的贫困人群。这种现象被称为 Director 法则*(Mohl et al., 2008)。

译注:Director 指的是经济学家 Aaron Director

5.2, 5.2.1 勤奋、尽责等品质受外部因素影响

对。如果考虑到父母、遗传等外部因素的影响,一个人能够在这些既定条件之上进一步发展的空间通常是有限的。

在关于自由意志的争论中,如果自由意志不存在,那么很难理解个人如何能够拥有功绩或应得,除非采用相容论的观点。但即使自由意志存在,功绩和应得也不是相关的哲学概念,正如我在其他地方所论证的那样。因此,我们的论证不应该建立在这些概念之上。

5.2.2 铅中毒会导致智商下降、自制力减弱以及一系列其他负面影响。那么,我们是否应该责备那些因为接触更多铅而智力受损的人呢?

对,责备他们是不公平的。逐步淘汰并最终禁止含铅汽油的做法无疑是正确的。

铅是一个很有代表性的例子。早期,政府在评估后允许使用含铅汽油。然而,当证据显示铅的危险性时,工业界采取了积极行动。他们在环境保护署成立之前就自愿限制使用铅作为添加剂,并严格遵守相关规定。最终,环境保护署彻底禁止了含铅汽油的使用。

5.3 因此,若成功取决于外部因素,则应进行再分配。

等一下,为什么呢?

我认为 FAQ 的问题与 Rawls 所指出的类似:他提到没有人天生应得任何东西(或多或少),因此他认为一切都可以被重新分配。正如我在另一篇文章中阐述的,这一论点在原则上也为器官再分配和思想改造提供了依据,旨在确保人们,无论是否自愿,都会行动起来,致力于建立一个让处境最差者得到改善的社会。

这就是 Rawls 所持的观点:

我们的身份和行为在很大程度上受到与生俱来的天赋和出生环境的影响,而这些都不是我们应得的。因此,一个人几乎不可能真正应得什么,即便有,也微乎其微。根据一种普遍的解读,罗尔斯认为在讨论分配正义时不应考虑应得,因为那些我们不应得的因素对所有可能成为应得基础的要素都有重大影响(Sher 1987,22页及以后)。(IEP)

问题的关键不在于是否拒绝应得这个概念。事实上,我基本上是拒绝的。真正的问题在于,有人将应得视为获得权利的先决条件,而这种观点需要论证支持。

我认为,在当今的哲学主流观点中,包括自由意志主义学者在内,普遍否定应得或功绩的概念。即便不是如此,自由意志主义者中的主流观点也认为应得与权利之间并无必然联系。著名的 Robert Nozick 就曾说过:

我们更容易接受一个权利体系的公正性,如果该体系下的大多数财富转移都有正当理由。这并不意味着每个人都应得他们所拥有的一切。... 我们之前提到过,对持有物权利的正义观念并非一种模式化的正义观念,也不接受根据道德价值来分配财富。任何人都可以将自己合法拥有的任何物品给予他人,而不考虑接受者在道德上是否应该得到这些东西。(Anarchy, State, and Utopia)

哈耶克和米尔顿·弗里德曼也否定了这种观点。

诚然,有些自由意志主义者如 Bryan Caplan 接受应得和功绩的概念,但他们并不将其作为捍卫自由市场的核心论据。

这种错误就是我所称的「不公正世界谬误」。众所周知的「公正世界谬误」应用到这个情况是: 1. 穷人应该贫穷 2. 如果他们应该贫穷,那么他们的贫穷是公正的 3. 因此,穷人的贫穷是公正的

而「不公正世界谬误」则是: 1. 穷人不应该贫穷 2. 如果他们不应该贫穷,那么他们的贫穷是不公正的 3. 因此穷人的贫穷是不公正的

这两个第二前提都是错误的,因为正义与应得之间并不存在必然联系。要从「缺乏应得」推导出「缺乏权利」进而得出「需要再分配」的结论,还需要更多的论证支持。

尽管如此,我们可以辩护说确实存在一种帮助穷人的普遍道德义务,但这并非因为他们应得帮助,而是因为帮助他人本身就是善举。既然做更多善事比做较少善事更好,那么如果你要投入资源帮助他人,将资源用于帮助穷人将能实现最大化的帮助效果。

6 税收

6.1 关于税收是否本质上是邪恶的讨论,请参见道德问题部分

对于这一点,请参阅我在相应章节的详细回复

6.2 累进税制并非不公平:从效用角度来看,它实际上是一种平等的税收。相比之下,从人们对所拥有金钱的价值评估来看,统一税率反而是一种不平等的税收

事实上,统一税率也可以实现负担的平等:正如 David Friedman 所指出的,假设 A 拥有 40,000 美元,其收入的边际效用为 2 个效用单位/美元;另一个人 B 拥有 80,000 美元,其收入的边际效用为 1 个效用单位/美元。在这种情况下,10% 的统一税率将从A那里征收 4,000 美元(相当于 8,000 个效用单位),从 B 那里征收 8,000 美元(同样相当于 8,000 个效用单位),从而实现了效用上的平等负担。

此外,即便这一论点成立,它也无法为常见的再分配政策提供正当性。相反,它所支持的是对发达国家所有人实行累进税制,并将征得的税款投入到一个规模大大扩展的 Givewell(一个评估慈善机构效率的组织)。

建议阅读 White (2015) 的文章,该文详细驳斥了支持再分配的经济学论点。要为再分配政策辩护,必须提供道德层面的论证。

6.2.1 累进税制的运作方式与某些人的想象不同

好

6.3 以什么标准来看,税收过高了?

以历史标准衡量

6.3.1 历史标准表明,政府规模基本上是稳定的。

历史数据显示,政府规模持续扩大,民众税负日益加重。我们应审视政府从社会总收入中提取的比例。

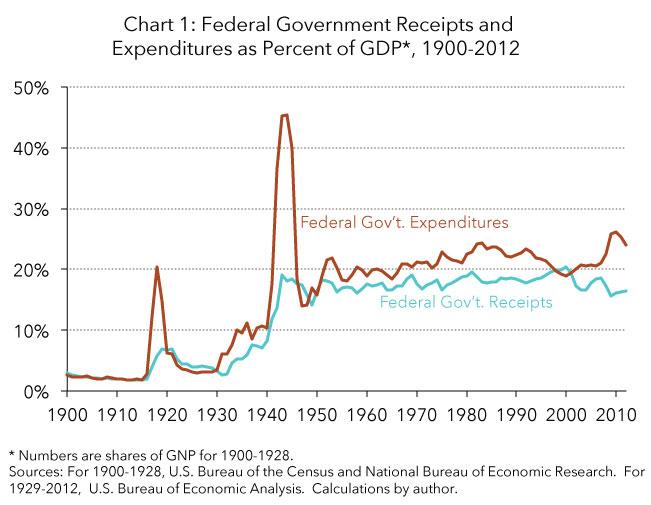

此图展示了 1900 年美国的税收与支出情况,两者大体上保持一致,因此该图表可作为衡量财政状况的良好参考。

您可以在此获取来自《简明经济学百科全书》的长期数据资料

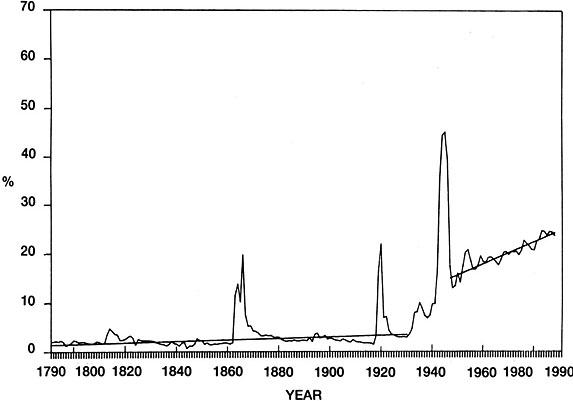

美国政府支出占国内生产总值的比例

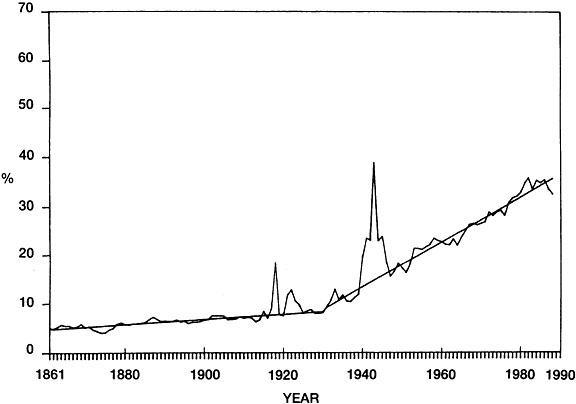

瑞典政府支出占国内生产总值的比例

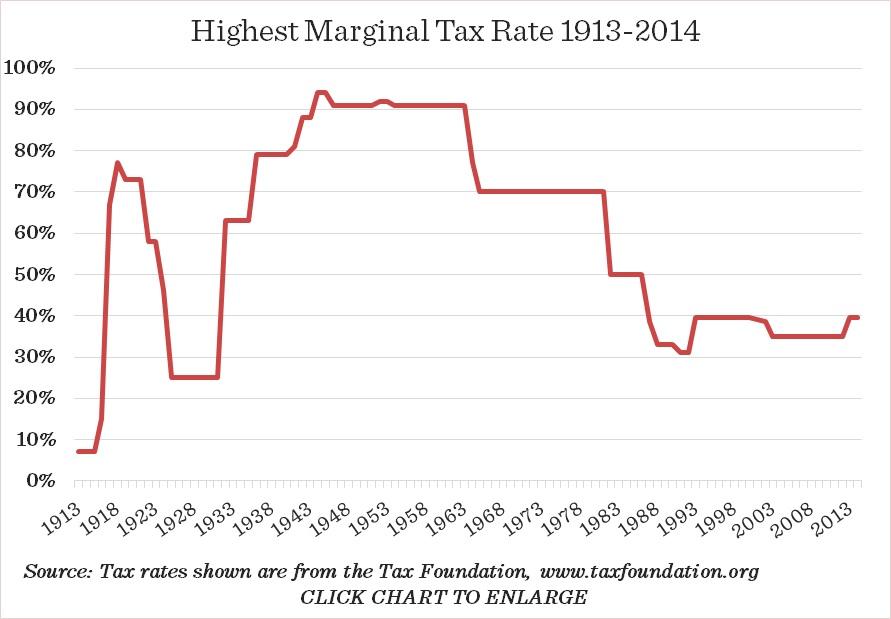

6.3.1.1 富人当前的税率是过去 75 年中最低的

从短期数据来看,确实如此。但从长期趋势来看,并非如此。(我知道图中显示的并非有效税率,但我未能找到相关数据。不过,你应该能理解我想表达的意思)

6.3.1.1.1 富人愈加富裕,穷人则愈发贫困,随着财富更多地集中在富人手中,税收也更多地由他们承担。

事实上,并不存在穷人越来越穷的情况。每个人的税后收入都在增长,只是速度有所不同。

6.3.1.2 企业税率同样处于较低水平

美国的公司税率不仅处于历史高位,即便与北欧等国相比也高得惊人。虽然关于有效税率的估算众说纷纭,有观点认为它呈下降趋势,甚至略低于经合组织的平均水平(16.1%),但事实上,标普 500 指数中的公司仍在缴纳约 30% 的所得税,这一比例相当可观。因此,当我们谈论「大公司」时,它们确实承担着极高的税负。

6.3.2 目前,我们处于拉弗曲线的左侧。认为高税率会抑制生产的说法并不成立,因为实际收入对税收的弹性相对较低。税收主要影响的是应税收入,因此,提高税率虽然不会带来等比例的收入增长,但仍会产生正向效应。

如果我们将总体税收水平视为衡量政府规模的指标,那么不幸的是,普遍共识认为,扩大政府规模(以及为其筹集资金所需的税收)10 个百分点,会导致经济增长率降低 0.5%-1%(Bergh et al. 2011, Bergh et al. 2015)。

如果你关注的是总体工资和总体生产率,实际上它们之间并没有出现脱节现象,这一点可能与你的预想不同。

6.4 涓滴效应并不成立

如前所述,没有严肃的经济学家会支持涓滴效应理论。

穷人真的越来越穷了吗?要回答这个问题,我们需要考虑全面的收入补偿,而不仅仅是名义收入。市场收入受政府政策的影响,不能孤立地看待。考虑到工资基本等同于生产率,我们可以估算出在自由市场条件下,工资应该与当前的实际收入补偿相当。通过这种方法,我们发现穷人其实并没有变得更穷,而是在变得更富有,只是富裕程度的增长速度比富人慢。

6.5 单纯提高税收无法解决财政赤字问题,但大幅削减开支,甚至取消所有福利项目,同样无法解决这个问题。

美国联邦预算赤字在 2015 年为 4380 亿美元,2016 年增至 6160 亿美元。我们不妨取个均值,假设为 5000 亿美元。Scott 撰文时,赤字已攀升至 1.2 万亿美元。从理论上讲,如果削减医疗补助、医疗保险和社会保障开支,并将国防预算减半,可以节省 1.9 万亿美元,从而消除赤字。然而,这种激进的改革不宜在短期内实施,否则可能引发严重后果。以西班牙为例,有一项提案建议将政府规模逐步缩减至 GDP 的 5%,但这一转型过程预计需要长达 50 年才能完成。

6.6 税收很少用于外国人和低收入群体,大部分流向了中等收入阶层。

这一观点确实符合现实。福利国家的本质并非从富人向穷人再分配财富,而主要是在中产阶级内部进行再分配。即便是以高福利著称的北欧国家也不例外。

这一现象可以用「Director 法则」来解释(还有一篇相关的西班牙语文章)。

C:政治问题

论点

政府有时能做出正确决策,而人们往往会带有偏见地认为政府做不好。政府运营的医疗保健系统优于私营系统,某些自由意志主义者提出的建议,如监狱私有化,简直是荒谬之举。

反驳

诚然,政府有时能做出正确决策。但实际上,私营医疗保健系统的运作效果要优于政府运营的系统。美国的私营监狱并不能代表私营机构的整体水平。

7 政府的能力

7.1 政府成功将人类送上月球

[[图片:展示 1700 亿美元(2005 年价值)的其他潜在用途,以及为此奉献心血的工程师和科学家]]

作为一个特别热爱太空探索和火箭技术的人,我必须承认,登月是人类最伟大的成就之一。

7.1.1 如果这还不够,各国政府还为我们带来了:在全球范围内彻底消除天花和脊髓灰质炎;在美国成功根除霍乱和疟疾;发明计算机、鼠标、数码相机和电子邮件;创造互联网和现代公路网络;为整个大陆提供清洁、免费的水资源和电力供应;推动种族融合并引领民权运动;开发全球定位系统(GPS);准确预报各类自然灾害;有效防止银行挤兑;开发核能技术;发展博弈论

我们可能持有不同的观点:

- 天花和脊髓灰质炎的根除:天花的根除确实可以归功于政府。然而,脊髓灰质炎的根除是一项公私合作的努力。值得注意的是,一些疾病如麦地那龙线虫病和钩虫病的防治主要依靠非政府组织的努力取得了显著成效。目前,对抗疟疾的行动也采用了公私合作的模式。

- 在美国成功根除霍乱和疟疾:好。

- 计算机的发展:计算技术的进步可以追溯到 Babbage。像 Zuse 这样的先驱者最初是依靠自筹资金进行研究的。不过,不可否认,由于密码学和军事计算的需求,政府在计算机发展的早期确实发挥了重要作用。

- 鼠标的发明:主要归功于 Doug Engelbart(以及 Telefunken 的一些研究人员)。值得一提的是,Engelbart 的研究得到了政府资金的支持。

- 数码相机:伊士曼柯达公司发明的

- 电子邮件:这需要具体区分不同的电子邮件系统。如果指的是 AUTODIN,那是由 RCA、IBM 和西联公司为美国空军设计的。如果是指基于主机或局域网的邮件系统,有几个是私人开发的。如果指的是电子邮件网络,那就是 ARPANet 的邮件系统,这与互联网的发展有关。

- 互联网:我们今天所说的互联网,其核心组成部分如调制解调器、光纤、大多数通信卫星、几乎所有的海底电缆(承载 99% 的网络流量)、互联网服务提供商及其对等互连,以及每个重要的网站,都是由私营部门设计、拥有和管理的。这才是现代互联网的真正面貌。当然,如果追溯到互联网的前身 ARPANET,那确实是 ARPA(美国国防部高级研究计划局)和一些承包商的成果。我完全赞同将互联网的发明归功于 ARPA。这里有个故事。

- 普通公路:事实上,私人修建的高速公路和普通道路在历史上都早于政府修建的。不过,大规模的公路网络建设确实是由政府主导的。

- 清洁、免费的自来水:最初是由私营公用事业公司开始提供的,而且严格来说并不是完全免费的。

- 电力供应:同上。

- 推动种族融合,领导民权运动:即使政府在这方面有所作为,我们也不能忽视政府在某些时期严重侵犯公民权利的事实(例如南非的种族隔离政策或美国的种族隔离制度)。关于民权运动,我不确定作者具体指的是什么,但我认为公民权利的扩展主要是民间民权运动的功劳,而非政府的主导作用。

- GPS(全球定位系统):好。

- 灾害预报:好。政府从一开始就大力投资卫星技术,私营企业很难在这个领域与提供免费服务的政府竞争。

- 防止银行挤兑:好。但以往的银行挤兑多因政府法规而起,这种可能性反而是好事。政府对货币的管理已不如从前(Selgin et al. 2012),与完全私有银行相比更是逊色。美联储治下的通货膨胀率不仅更高,波动也更大(Hogan, 2015)。银行系统亟需改革。

- 核电:好。但想象一下,如果核能以更慢的速度发展,采用更安全、更小型的反应堆,或许就能减少负面舆论。创新面临的普遍难题是,我们难以预知若某个关键因素未曾介入,历史将如何演变。我的观点是,从技术进步的视角看,这并不重要;但从实际应用的角度出发,则意义重大。

- 为防止核弹被滥用的博弈论,该理论由冯·诺依曼首创,起初并未受政府干预。他发明后,政府便聘请他继续深化研究。

抛开我之前的论述不谈,真正值得关注的问题是:私营部门是否能够独立实现这些发明和进步?我认为没有理由否定这一点。接下来,我们可以针对每个具体案例进行讨论,分析通过市场机制实现这些进步需要多长时间。

与此同时,我们也不能忽视政府曾经犯下的诸多错误,以及可能犯下的错误(例如引发核战争)。就当前形势而言,我们尤其应该警惕美国存在的过度监管和过高国防开支等问题。

7.1.1.1 政府带来和平,并附有一些链接

有观点认为是政府带来了和平,但也有人认为是枪支起了作用,还有人认为是道德的整体进步。我个人不认同霍布斯的逻辑(关于这一点,Huemer 的著作中有详细解释)。至于这些相关链接,我决定不在此逐一反驳,因为我认为在 FAQ 的这个部分这样做不会增加太多实质性内容。

7.2 一项研究表明,大型政府项目在资金使用效率上并不逊于私人项目

Scott 引用了一篇研究交通基础设施成本的论文。需要指出的是,这里的批评并非针对项目建设成本,而是强调相比市场机制,政府项目在经济合理性方面可能存在不足。 此外,我认为有必要强调,这项研究的适用范围仅限于交通基础设施领域,而非所有类型的大型项目。

7.3 世界上一些最杰出的公司是或曾经是国有企业,例如日本国有铁路(JNR)和英国广播公司(BBC)。这些公司的设立,往往是为了提供纯粹依靠市场机制难以实现的产品或服务。

我不想过多讨论美国国家铁路客运公司和美国邮政服务的问题,但我认为很难为它们的现状辩护。如果对小型城市而言,邮件递送效率低下反而更为合理,那就顺其自然吧。这或许能激励人们迁往大城市。美国国家铁路客运公司也应采取类似方针。如果人们确实需要客运服务,他们自然会愿意付费。美国国家铁路客运公司陷入困境的一个可能原因是公共高速公路的过度建设。

7.3.1 政府在科技创新方面的贡献包括前面提到的成果,还有雷达、喷气发动机、卫星、光纤、假肢和核能等,这些都是在政府机构中开发的。值得注意的是,许多被认为是市场创新的成果实际上来自于事实上的国有垄断企业,例如贝尔实验室。相比之下,像苹果公司这样的企业主要专注于消费产品的包装和设计。真正从零开始的重大发明通常来自于那些有能力投入大量资金进行基础研究的大型组织。

关于这些科技进步,我之前已经评论过一些了。

- 喷气发动机:我曾在两篇文章(文章一和文章二)中详细讨论过这个话题。需要明确的是,喷气发动机并非政府的原创发明,但在其问世后,政府在其改进和发展过程中发挥了重要作用。

- 雷达:类似地,雷达技术最初也不是由政府发明的。不过,政府后来独立发现了这项技术,并在此基础上进行了重大改进和创新。

- 卫星:好。

- 光纤:在光纤技术的发展历程中,康宁玻璃制品公司做出了突破性的贡献。相比之下,政府在这一领域的参与程度相对较小。

- 假肢:在现代(特别是二战之后),政府在假肢的研发上投入了大量资源。但值得注意的是,在政府大规模介入之前,这个领域就已经有了一定的研究基础和进展。

- 核能:好。

与 Scott 和 Schumpeter 的观点相反,创新并非仅仅发生在那些受到保护、免于竞争的大公司中。事实上,市场的集中度与创新程度之间并没有必然的因果关系。有研究者发现了一种U形关系,即规模最大和最小的公司往往最具创新性(Cohen, 2010 [sec 2.3])。如果我们以《研发杂志》的百大创新奖为参考,我们会发现大多数创新来自私营部门,而且与过去不同,这些创新通常出自小型企业。至于突破性的科学发现(而非技术发明),则主要产生于基础科学研究中心,这些中心多为大学,当然也包括一些大公司。诚然,大学主要依赖政府资助,但这并非必然。

关于苹果公司,Scott 的说法是正确的。他并没有宣称 iPhone 的功劳应归功于美国政府,尽管确实有人持这种观点。这里有一篇文章对此观点进行了驳斥。

7.4 很多人认为政府项目大多是失败的,这种看法源于一种有偏见的认知。

确实如此,负面偏见的影响很大。这也解释了为什么有些人认为世界正在变得越来越糟糕。

7.4.1 政府所做的许多工作并不为公众所知,因此其贡献常常被低估。

好。

7.4.2 诚然,有时法规并不能带来更好的结果,因为在法规出台之前,情况就已经在改善了。但我们应该以公平、客观的态度保持审慎。政府并非总是会破坏它所涉足的领域,但同样地,即便政府参与的领域发展良好,也未必是政府干预的功劳。

好。

7.4.3 法规有助于形成社会规范,例如系安全带的习惯。如果缺少这些法规,可能会减少一些能够挽救生命的规定。

这种观点确实值得考虑。但我们也要注意到,强制性安全带法规可能会导致驾驶员变得不那么谨慎,反而增加了死亡人数。强制性安全带挽救的生命数量可能与因此而丧失的生命数量相当(参见相关研究)。值得注意的是,非营利组织也可以在创造社会规范方面发挥作用。

此外,在安全带使用成为强制性规定之前,其使用率就已经在上升了。

8 医疗保健

8.1 政府运营的医疗系统比私营医疗系统表现更好,而且成本更低。以瑞典、法国、加拿大、英国(采用单一支付方系统)与美国(私营系统)为例。在预期寿命、婴儿死亡率和癌症治疗等关键健康指标上,公共医疗系统都表现得更为出色。

我不认同这个基本前提:美国并不存在纯粹的私人医疗保健系统。即便我们承认它是私有的,那也只是表面上的私有,就像人们称联邦储备银行为私人银行一样。诚然,美国医疗保健系统的大部分确实由私人拥有。但更关键的是要考虑这个领域受到多大程度的监管,以及这些监管对其运作方式产生了怎样的影响。我将在本节中详细阐述这一观点。

另一个值得批评的地方是,不同国家的人口构成并不相同,这导致 FAQ 中提出的变量在进行结果比较时存在偏差。参见此处了解更多相关信息。

据我所知,没有人会为美国当前的医疗保健系统辩护。这并非是出于一种「没有真正的苏格兰人」式的谬误:自由意志主义者批评美国医疗保健系统是有其充分理由的,他们也提出了相应的改革措施:

- 享受税收优惠的医疗保险扭曲了市场秩序

- 包括医疗保险、医疗补助等项目(占总医疗支出的 45%)

- 以及其他相关政策。

简而言之,美国医疗保健体系的核心问题在于:一个有效的医疗保健系统应该有专门负责资源分配的机构,而美国恰恰缺乏这样的机制。与欧洲不同,美国医疗保健系统中的公共部分反而加剧了价格上涨,正是由于缺乏有效的资源分配机制。

关于医疗保健以及纯粹市场机制在其中的作用,我们可以展开更多讨论,但本文作为一篇《非非自由意志主义者的 FAQ》,并不旨在全面论证任何特定立场。

8.2 政府主导的医疗保健比市场主导的更有效:以蓝十字保险为例,并附医疗支出与效果对比图表。

蓝十字保险公司的说法难以直接验证。他们在常见问题解答中引用的图表并未注明数据来源。通过网络搜索,我们发现这些数据可能出自 Peter Drucker 的一本著作,但 Drucker 本人也未说明这些数字的具体出处。事实上,马萨诸塞州的蓝十字保险覆盖了约 280 万人口,而加拿大的医疗系统则服务于 2700 万人。加拿大卫生部拥有 10403 名员工,而蓝十字保险公司仅有 3600 名员工。由此可见,蓝十字的声明明显与事实不符。有人可能会辩称加拿大的人均员工比例更优,但我认为,这种简单对比忽视了规模经济效应和其他复杂因素的影响。

本文提到的图表因 8.1 节所述原因而存在偏差。实际上,如果我们比较医疗保健支出占 GDP 的比例与 GDP 本身,就会发现美国并非特别异常(另见这篇报告),这取决于采用的衡量方法,值得注意的是,即使在单一付费系统中,医疗成本也在上涨,尽管增幅不及美国。这种趋势其实是可以预见的。

8.3 关于等待名单问题,它并非主要矛盾。医疗资源的配给是不可避免的。私人系统通过价格机制实现配给,但这种方式的缺点是,如果人们过度追求医疗服务,可能导致价格急剧上涨。相比之下,公共系统则根据实际需求分配资源。

如果人们希望就诊次数超过实际需要,这本质上是需求增加,常见问答中描述的机制同样适用于这种情况。而当系统将大量贫困人口排除在外时,市场就会产生强烈动力,寻找服务这一群体的替代方案。

8.4 关于生死裁决小组

对此我没有异议。

8.5 有种观点认为,政府医疗保健因规模经济而更有效率,且由于普通人往往不够理性,也不清楚自身的医疗需求,所以政府医疗更为合适。此外,营利性医院的治疗效果据说不如非营利性医院。

然而,规模经济在医疗保健领域的作用实际上并不显著。政府医疗保健的优势主要在于,作为唯一的买家(即垄断买家),政府可以对医疗机构施加影响力。事实上,当保险池规模达到一定程度后,继续扩大规模所带来的固定成本分摊效益就很有限了。另外,保险池始终可以选择通过再保险来分散风险。

关于医院的营利性质问题:值得欣慰的是,75% 的美国私立医院都是非营利性质的(注意,这篇研究没有直接比较私立和公立医院,但这篇比较了。)结果并不稳健(取决于地区和时间段),而且公立医院的整体表现明显不如私立非营利医院(Eggleston et al., 2008 Koning et al. 2007)。这里的问题不在于追求利润:非营利医院的「所有者」实际上是通过向董事会成员和其他员工支付高额薪酬来变相获取「利润」的。

如果我们想要了解更接近自由意志主义者理想的医疗体系,新加坡的例子值得关注。尽管新加坡的医疗系统中也存在大量政府干预,但自由意志主义者认为,这种体系的运作模式完全可以通过市场机制来实现。对于那些希望深入了解自由市场医疗保健观点的人来说,Caplan 的相关文章也是一个很好的参考资料。

一个健康且高效的医疗保健系统应该包含相当比例的个人自付费用。保险应回归其本质功能,仅用于覆盖那些罕见且费用高昂的医疗情况。我们甚至可以快速分析公共和自费支付对医疗成本的影响,采用一篮子医院服务成本(Koechlin et al. 2010)作为衡量标准。我们的研究范围涵盖了多个国家,包括澳大利亚、加拿大、芬兰、法国、意大利、以色列、韩国、葡萄牙、斯洛文尼亚、瑞典和美国。分析结果如下图所示,其中橙色线代表了剔除美国数据后的拟合曲线:

[gallery ids="2495,2496" type="rectangular"]

诚然,仅凭前述分析还不足以得出定论。

因此,让我们将视角转向印度的医疗保健系统。你可能会问,为何要特别关注印度?

实际上,在许多发展中国家,医疗保健服务主要由私营部门提供(Forsberg et al., 2011)。印度的情况尤其值得关注,因为该国的私营医疗保健系统正在经历一系列创新变革。有趣的是,尽管公共医疗系统提供免费服务,但由于私营系统质量更高,大多数人反而更倾向于选择后者(Das et al. 2015)。

这场医疗革命已经取得了显著成效。一些印度医院通过流程创新和技术创新,能够以远低于西方国家的成本提供堪比西方水平的医疗服务(PSP4H, 2014)。同时,这些医院还采用富人补贴穷人的方式来帮助弱势群体。

诚然,印度并非富裕国家,许多贫困人口因医疗费用而陷入债务困境。然而,正是这种现状推动了医疗保健领域的创新,而且这种贫困状况不会永远持续。印度的健康指标正在稳步改善(Joumard et al., 2015)。从我引用的资料中可以看出,这个体系并非完美无缺。但是,它是否比你预想的运作得更好呢?试想一下,如果将这种模式应用于更富裕的国家,会产生怎样的效果!

最后,我想向你推荐 John Cochrane 关于美国医疗保健改革的一篇文章和一个播客,其中探讨了市场机制如何帮助改善美国的医疗保健体系。

9 监狱私有化

9.1 有观点认为私人监狱比公立监狱更为糟糕,它们可能会为了增加收入而游说制定更严厉的量刑标准,从而增加囚犯数量。

对于这一观点,我持保留态度。值得注意的是,美国的私人监狱更像是采用「外包」模式运营,而非完全私有化。实际上,有研究者提供了支持私人监狱的证据。从历史角度看,在古代雅典,这种模式的运作并非一无是处(D'Amico 2009)。此外,还存在由慈善机构运营监狱的模式(Skarbek 2014))。

9.2 自由意志主义者不支持私人监狱也无可厚非

如果私人监狱确实存在严重问题,主张小政府的自由意志主义者可以同时接受公立和私立两种监狱模式。而对于无政府主义倾向的自由意志主义者来说,如果必须实行监禁制度,则需要依赖私人监狱。不过,我认为大多数理论家倾向于反对单纯的监禁,而是主张让罪犯通过劳动赚钱来赔偿其侵害行为的受害者。另一种可能的方案是由安保机构为囚犯的监禁费用买单。

10 枪支管制

10.1 枪支应该被允许,但需要适当管控。

诚然,如何防止核武器等极度危险的武器流入街头?对于主张小政府的人来说,这个问题很容易解决:由国家决定哪些武器可以合法持有。但对无政府主义者而言,这个问题就复杂得多。可能的解决方案是通过司法系统禁止不合理的武器,而且考虑到大多数人可能支持这种做法,这一措施很可能会得到落实。

11 教育

11.1 有人认为公立学校表现优于私立学校,遗憾的是我们缺乏公共教育普及前的统计资料。

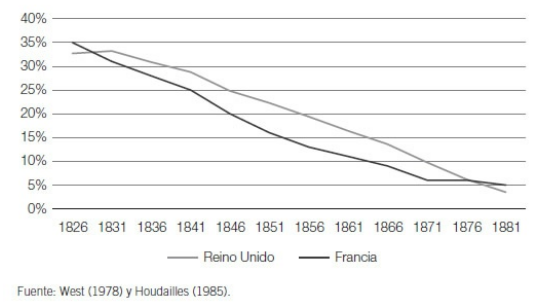

所幸,我们确实拥有这样的统计数据,包括英国(West, 1978)和法国(Blum et al., 1985)的相关数据。需要指出的是,这两个国家的公共教育体系都始于 1870 年前后。

更值得注意的是,在发展中国家,政府资助的公共教育系统相比私立学校而言,其效果令人失望(Tooley, 2005)。

芬兰的案例颇具启发性:尽管芬兰在每个学生身上的教育投入比西班牙高 5%,但在国际学生评估项目(PISA)测试中的得分却高出 40 分。然而,这种简单的对比可能具有误导性。当我们比较经过社会经济状况调整后的芬兰公立学校和西班牙私立学校的成绩时,两国之间的差距仅为 10 分,芬兰仅略占优势。理想的比较本应在芬兰国内的公私立学校之间进行,但芬兰没有私立学校可供对比,这使得全面评估变得困难。有趣的是,如果将澳门和香港(私立学校占比超过 90%)与芬兰相比,这些地区在 PISA 测试中的表现甚至超过了芬兰这个北欧教育强国。具体而言,澳门和香港的得分为 500 分,而芬兰的得分范围在 485-478 分之间。

与 Scott 的观点不同,若两校在调整社会经济地位(SES)后均享有同等的教育政策制定自由,学校的所有权对教育质量并无影响(同样,这一篇、这一篇和这一篇均表明如此)。

11.2 自由意志主义者主张机会均等,为此需对学校实施监管

这些数据表明,教育质量的评估是一个复杂的问题,不能仅仅依靠简单的投入-产出比较。社会经济因素、教育体系的结构,以及其他潜在变量都可能对教育成果产生重要影响。

关于 Scott 讨论的极端情况,即便在自由意志主义社会中,某些「监管」措施也是合理的,其目的是防止欺诈行为。提供表面上是但实际上并非教育服务的行为,无异于兜售腐烂的苹果。然而,对某些人来说,这样的监管可能还远远不够。如果要实现真正的机会平等,不仅要使学校教育均等,还需要平衡饮食、家庭环境、大学教育、社交圈,乃至生活中的绝大多数因素。这在某种程度上是可行的,尤其是随着未来廉价基因选择技术的出现。但随之而来的哲学问题是,我们是否有正当理由强制他人接受这些更为极端的措施,或是强制他人提供资源来实施这些措施。

11.3 政府应该保护儿童免受父母伤害

毫无疑问,政府应该这样做。但这并非什么「特殊」之举。儿童拥有自身的权利,保护这些权利是理所应当的:任何组织只要结构合理,都应该履行这一职责。虐待儿童,或者在父母有能力的情况下不给予儿童充足的资源,都是侵犯儿童权利的行为。关于自由意志主义是否实际上要求父母在生育前获得许可才符合正义,目前存在一些有趣的争论。

D:道德问题

论点

仅仅建立在避免暴力和尊重权利基础上的道德体系存在诸多缺陷:不完整、不优雅、违反直觉,而且通常充满逻辑谬误。相比之下,结果主义这一更为复杂的道德体系,虽然也将自然权利和不主动使用暴力作为解决协调问题的启发式方法,但同时指出了这些方法不再适用的具体情况。许多政府干预的案例就属于这种情况,因此在道德上可能是正当的。

反驳

结果主义同样面临着绝对权利理论所遇到的问题,有时甚至会导致更加违反直觉的情况。截至目前,还没有一个完全自洽的伦理体系能够适用于所有情况的决策。但我们可以通过反思平衡的方法,使我们的伦理直觉与伦理原则达成一致。

12 道德体系

12.1 自由并非具有无限价值

确实。

12.1.1 富兰克林的原意并非你所理解的那样

好。

12.2 征税虽然可以被视为盗窃,但这一观点已被普遍接受。此论点的影响力仅限于情感层面

我不确定是否所有人都接受征税即盗窃这一观点,但大家普遍认同盗窃是不应该发生的。如果普通人做出政府所实施的那种特殊形式的「盗窃」,也会受到批评。人们之所以接受政府征税,是因为他们认为政府拥有政治权威。反对征税的论点之所以有力,恰恰是因为人们普遍反对盗窃行为。

从策略的角度来看,简单地宣称「征税即盗窃」或坚持「不侵犯原则」是正确的,这种做法既无实际意义,也不应该被采用,因为大多数人不会将其作为讨论的起点。

12.3 为什么对无辜者使用武力应该被视为错误?

大多数人会认为这是错误的,而且这似乎是不言而喻的。让我们考虑以下思想实验:假设你得知某个政府即将对一个无辜的人使用武力。你有权力决定是否让这种武力行为发生。大多数人会选择阻止这种武力的使用。然而,如果没有更多信息,一个结果主义者可能会无所谓,甚至通过抛硬币来做决定。或者,考虑到现实世界中政府的性质,她可能会认为对无辜者使用暴力更可能导致负面后果,因此选择阻止它。不过,如果我们考虑一个你明确被告知完全不了解的政府,位于遥远的外星球上,这种回应的说服力就会减弱。

值得注意的是,如果我们掌握更多信息,在权衡所有因素后,对无辜者使用武力在某些情况下可能是正确的。例如,你会为了确保人类未来的存续而打一个随机的人吗?大多数人可能会做出这样的选择。

乍一看,使用暴力是不对的。但在某些情况下,它可能是正当的。然而,那些主张使用暴力的人,有责任证明这样做是正确的。

12.3.1 有时,使用暴力可能带来好的结果

确实,有时会这样。但你需要找出那些使用暴力不仅能带来好结果,而且在特定情况下是合理的例子。即便这种论点成立,它也不能证明我们今天所理解的政府形式是正当的。它最多只能证明一个职能非常有限的治理机构是必要的,而且还必须在这种制度框架整体上优于其他选择的前提下才能成立。

让我们设想这样一种情况:有两个孩子将在一年内因一种罕见疾病而失去生命。此时出现了一个人,他有着特殊的基因结构,对这种疾病具有抵抗力。科学研究表明,如果对这个人进行实验,就能在一年内研发出治疗方法,从而挽救这两个孩子的生命。在这种情况下,纯粹的结果主义思维会建议绑架这个人并对他进行实验。然而,绝大多数人都会反对这种绑架行为。为了避免陷入这种道德困境,一些结果主义者可能会转而采用规则结果主义的立场。我将在接下来的章节中对这个问题进行更深入的讨论。

12.3.2 非结果主义存在任意性

很少有人会完全遵循一种不考虑结果的理论。不干涉他人似乎是一个被广泛接受的道德原则,但仅仅遵循这个原则并不意味着你就会自然而然地成为一个结果主义者或功利主义者。

对随意性的批评同样也适用于结果主义:为什么伤害是不好的?为什么我们每个人都应该平等地考虑所有人的利益?

从根本上说,如果我们将「随意性」理解为「基于错误或可疑前提的推理」,那么我们就必须深入研究伦理学,仔细审视这些相关前提。然而,这已经超出了本 FAQ 的讨论范围。

12.3.2.1 不侵犯原则只是为既有偏见寻找依据的工具

对某些人来说可能确实如此。事实上,许多人都认同类似不侵犯原则的观点,而一种被广泛接受的信念即使是错误的也难以根除。这种批评同样可以应用于政治权威的概念。

不侵犯原则的某些版本可能需要复杂的辩护才能成立。但功利主义者在采用规则功利主义,或者通过修改效用的定义(如快乐、偏好、福利等)时,也会采取类似的做法。归根结底,大多数道德体系都会与某些根深蒂固的直觉相冲突,这个问题并不仅仅存在于功利主义或不侵犯原则中。

尽管如此,完整的、严格的、无例外的不侵犯原则仍有其坚定的支持者,但并非所有自由意志主义者都赞同 FAQ 中批评的那个版本。

12.3.2.1.1 支持不侵犯原则的论证并不充分

诚然,许多自由意志主义理论,特别是罗斯巴德和霍普的理论,都支持这一观点(Eabrasu 2012)。然而,我们似乎可以合理地认为,不应侵犯构成个人项目的事物(包括身体在内)这一理念是不言自明的,就像避免伤害他人的观念一样。尽管如此,这并未解决何为财产、财产权的范围有多大,以及今日的财产明日是否仍然是财产等问题。这正是需要法律体系的原因所在。自由意志主义者接受洛克条件,因此特里斯坦·达库尼亚岛上描述的极端情况是不可能发生的。

接下来,让我们看看 A. John Simmons 的观点。虽然他不是自由意志主义者,而是一位哲学无政府主义的洛克主义者,但他对洛克条件的解释如下:

公平似乎引发了一个悖论。公平获取可能导致资源被独占(或要求将剩余资源保持公共状态,从而取消了合法占有的可能性)。然而,公平也要求为后来者保留一份资源。政府有责任调解这些冲突。不过,这些冲突并非不可调和,因为后来者可以通过获得谋生的机会来获得他们应得的份额。公平并不必然要求重新分配最初通过公平方式获得的资源。它只要求不剥夺那些无法占有资源的人获得其应得份额的机会,或者行使自我保护和自治权利的空间。当这些基本权利无法得到保障时,后来者必须被允许占有先来者的财产。在我看来,这种对占有、持有和转让设置「公平份额限制」的概念,是对混合劳动论证的一个合理补充。(《洛克权利理论》(1994 年,第 5 章))

这是 Nozick 的观点:

一个结合了洛克条件的占用理论,能够妥善处理那些反对缺乏此限制条件的理论的案例,比如某人独占了维持生命所必需的全部资源(如 Rashdall 所述,某人在他人到达前,先行占据了沙漠中唯一的水源并将其全部据为己有)。这种理论不仅要在获取正义的原则中纳入此限制条件,还需包含一个更为复杂的转移正义原则。关于占用的限制条件,对后续行为同样施加了约束。 若我独占某种物质违反了洛克条件,那么我占有部分并通过购买从其他未违反该条件者手中获取剩余部分也同样违反。若该条件禁止某人独占全球可饮用水,则同样禁止他全部购入。(更弱且含糊地说,它或许还禁止他对其供应设定特定价格。)这一条件(几乎?)绝不会生效;某人获取他人所需的稀缺物质越多,剩余部分价格越高,他完全获取的难度也随之增大。[...] 总供应量在一开始就不应被允许由一人独占。 他后来获得这一切并不意味着最初的占用违反了洛克条件(即使通过上述类似从 Z 到 A 的反向论证也是如此)。实际上,是原始占用加上所有后续转移和行动的组合违反了洛克条件。每位所有者对其持有的所有权都带有洛克条件占用上的历史痕迹。这禁止他将所有权转移到一个违反洛克条件的聚合体中,也禁止他在与其他人协调或独立行动中使用它,从而通过使他人的情况比其基线情况更糟来违反条款。 一旦确认某人的所有权违背了洛克条件,他在处置(已难以再无条件地称为)「他的财产」时将面临严格约束。例如,他不能独占沙漠中唯一的水源并任意定价。同样,若他拥有一处水源,而其他水源不幸全部干涸,仅剩他的,尽管这并非他的责任,但洛克条件此时启动,限制了他的财产权。同样,某地区唯一岛屿的主人也不能将遭遇海难的漂流者当作非法闯入者驱逐,因为这违反了洛克条件。 [...] 我相信,市场体系的自由运作实际上并不会触犯洛克条件。(回想第一部分中,保护机构如何成为主导并形成事实上的垄断,关键在于它在冲突中行使武力,而非仅与其他机构竞争。其他企业则无法讲述类似的故事。)若此观点正确,附加条件在保护机构活动中的作用将微乎其微,也不会为未来国家干预提供显著契机。实际上,若非先前不正当的国家行为影响,人们不会认为附加条件可能被违反的可能性比其他逻辑可能性更引人关注。 (在此,我提出一项基于经验的历史论断;正如那些对此持异议者所做的那样。) 这标志着我们对洛克条件在权益理论中引入的复杂性问题的阐述告一段落。(《无政府、国家与乌托邦》)

Eric Mack 在这篇论文中深入探讨了「岛屿案例」及其他相关案例,对这些问题进行了全面而深入的分析。

Brennan 和 Zwolinski 在此深入探讨了「条件」(proviso)这一概念。值得注意的是,Brennan 还指出,学术界的自由意志主义者实际上并不将不侵犯原则作为自由意志主义理论的基本出发点。

支持私有财产的论点并非简单地认为:你拥有自己的身体,因此你就拥有它。这些论点实际上阐释了为什么你拥有自己的身体,以及由此延伸到拥有其他事物的理论基础。从本质上讲,身体并不比其他财产具有特殊性。

此外,将身体自我所有权排除在基本道德价值观之外的做法本身就是一种循环论证。实际上,每个人都在某种程度上认同自我所有权的概念,只是表述方式可能有所不同。

12.3.2.1.2 不侵犯原则对「力量」的定义存在争议,自由意志主义者实际上容许某些形式的「力量使用」,而不侵犯原则需要一系列例外情况才能在实践中有效运作。

需要注意的是,定义本质上是人为约定的。在这种语境下,「力量的使用」被定义为侵犯权利,而权利的概念则是基于自由意志主义的先占原则和契约原则而建立的。

虽然部分自由意志主义者坚持不侵犯原则的绝对性,但大多数人都承认存在例外情况。早在数十年前,David Friedman 就指出了单纯依赖不侵犯原则来处理伦理问题的局限性。尽管他的观点后来受到 Block (2011) 的批评,但我仍然赞同 Friedman 的看法。理想状态下,各种权利之间不应存在冲突,但现实中冲突往往难以避免。在这种情况下,法院需要竭尽所能来权衡和解释。这正是当今法院在面对不同权利冲突时的工作方式。而在处理这些棘手案例时,我们也允许考虑行为的后果。

12.4 结果主义优于不侵犯原则

一般而言,人们并非天生的结果主义者,也很少有人能完全践行结果主义,就连 Scott Alexander 也不例外。即使是自称结果主义者的人,其行为也往往与理论相去甚远,尽管严格遵循结果主义在理论上是可能的。诚然,行为的后果很重要,他人的利益也应当受到重视,但这并不意味着它们的重要性是无限的。

值得注意的是,资本主义的根本动力并非结果主义,而是在法律和道德框架内寻找创业套利机会。虽然经济学家为了建立模型常将企业简化为追求利润最大化的主体,但这只是对现实的近似。实际上,人们通常不会不顾一切地追求个人或集体福利的最大化。另外,FAQ 中常见的结果主义描述与伦理利己主义存在本质区别。后者主张个人应当追求自身最大利益,而不考虑对他人和整个世界的影响。

12.4.1 你决定什么样的结果是好的

(难道是消费主义在告诉你该如何判断吗?真的吗?)我认为这里存在一个误区,即将经济决策等同于伦理理论构建。实际上,每个决策都伴随着机会成本,我们常常需要在不同选择之间进行权衡。在思考什么是正确的行为时,这些因素都是必须且已经被纳入考虑范围的重要元素。

12.4.2 如果你关心他人,请在你的伦理考量中将他们纳入

虽然大多数人确实会这样做,但这并不是纯粹的结果主义行为。更重要的是,这种推理对某些特定群体缺乏说服力,比如伦理利己主义者、只关心本国人利益的国家结果主义者,甚至是仅考虑家庭利益的家庭结果主义者。更不用说那些奉行白人至上主义的结果主义者了。

12.4.3 结果主义不会演变成一场全民混战,因为人们会达成共识,制定一套规则来防止这种局面的出现

然而,这种观点实际上与 FAQ 先前的论述存在矛盾。从个人角度来看,如果其他人都不追求自身利益最大化,而让我独自追求自己的利益,这对我而言才是最优选择。那么,我有什么动机去主动约束自己呢?毕竟我无法控制他人的行为,因此我可以计算每个决策的预期效用,然后毫不犹豫地选择最大化自身利益的方案。诚然,在现实生活中,人们可能会采取一些协调行为,正如我之前所述。但 FAQ 对于如何克服反协调的激励机制持相当批评的态度。

12.4.4 这不会导致奴隶制、道德败坏或反乌托邦等不良情况

这很难说。也许这些做法确实能最大化效用。或许有些人会完全认同,从长期福利折现的角度来看,正确的做法是让美国征服世界,奴役智商低于 100 的人,并协调全球资源来为人类进行「神经接线」,以获得一个永恒的、由大脑刺激诱发快感的未来(这是 Scott 所反对的)。如果功利主义真的支持这样的做法,你会接受它吗?还是将其视为一个反证法的论据,用来否定功利主义?

12.4.5 结果主义虽是道德的黄金标准,但仅仅通过做我们认为会带来好结果的事来实践它,可能并非明智之举

如前所述,就连 FAQ 的作者 Scott 也并不完全认同这一观点:他意识到这种做法仍有不足之处。Scott 在这里暗示了行为结果主义和规则结果主义之间的区别。在接下来的章节中,我将对这一区别进行批评性分析。

12.4.6 阅读结果主义的常见问题解答

我读了,但它并没有给我留下深刻印象。

13 权利与启发式方法

13.1 权利是结论,而非前提。它们是一种启发式方法,只有当能带来良好后果时才应得到支持

每种伦理学论证都建立在特定的前提之上。结果主义者有他们的前提,道义论者有他们的,美德伦理学家也有他们的,不一而足。在结果主义理论中,权利可能是(也可能不是)推理的结论。而在道义论中,良好的后果是否能实现,取决于是否遵循了正确的权利体系。

像「除非在极特殊情况下,否则我不应该杀人」这样的观点,似乎比「我应该致力于最大化整体效用」更容易被人们直观接受。当然,你可能会追问,是否存在一个统一的原则,可以用来推导这些权利。尽管目前还没有人能够构建一个完美无缺的道德体系,但自由意志主义者可能会回答说,自我所有权、不侵犯原则,或者 Hoppe 所提出的论辩行为本身隐含的前提,就可以作为这样的基本公理。然而,正如一些学术界的自由意志主义者所指出的,批评者可以通过否定这些公理,或指出推理过程中的谬误来反驳这种观点。不过,同样的批评也适用于结果主义者。如果你想了解自由意志主义理论家所依赖的几种背景哲学,可以参考文中提到的列表。阅读这篇、这篇以及这篇以获得更深入的信息。

因此,权利理论家会认为,尊重权利本身就是构建良好社会的要素之一,这与权利可能带来的后果是分开的。一些持多元主义立场的自由意志主义理论家认为,存在多种形式的「善」,而不仅仅是「幸福」或「效用」。在他们看来,权利既是这些多元化的「善」的组成部分,同时也是实现这些「善」的手段。

13.2 结果主义并非意味着可以随意侵犯权利,即便是聪明人认为应该这么做;规则结果主义才是正确的答案。

然而,反对规则结果主义的哲学理由也是存在的。假设你是一个深思熟虑的聪明人,并且其他聪明人也赞同你的观点,那么在某些情况下,为了增加整体效用而侵犯某人的权利似乎在道德上是必要的。否则,你就会被局限在某个特定时间点制定的权利体系中,永远无法对其进行修改和调整。

13.3 有时,我们需要重新审视应该尊重哪些权利:以炼金术为例。权利可以被视为警示标志。

这种观点并未解决先前提出的问题。我们如何判断某种范式转变是否应该促使我们重新考虑某项权利的存在?在什么情况下我们应该这样做?一个可能的解决方案是放弃结果主义,直接采用常识道德:人们拥有权利,但如果违反这些权利能避免极其糟糕的后果,那么违反也是可以接受的。这与大多数学术自由意志主义者已经采取的立场并无本质区别。

此外,与 Scott 的观点相反,禁止炼金术的规定其实是个不明智的决定:那些追求炼金术的人有时会做出有价值的贡献,最终推动了现代化学的发展。

13.3.1 产权制度通常是有益的,但在某些情况下可能需要被突破,这是可以理解的。然而,如果允许个人随意决定何时违反产权,后果将是灾难性的。因此,最理想的做法是由一个中央机构——即政府——来制定统一的规则,规定在什么情况下可以合理地违反产权。

如果政府的存在是为了防止社会崩溃,那么政府的合法性就得到了证明。但这种论断是否成立呢?小政府主义者认为成立,而无政府主义者则持相反观点。那么,福利国家是否也是出于这种必要性而存在的呢?值得注意的是,福利国家的概念大约在 130 年前才在德国出现,而现代意义上的福利国家更是二战后才形成的。在此之前,社会并不见得处于崩溃边缘,反而在不断进步。要判断何时可以合理地打破规则,需要一个健全的司法系统。许多司法系统都认可,在能带来极大利益的情况下,可以将其作为违反规则的正当理由。

13.3.2 决定何时可以违反权利是一个复杂的问题,但我们可以为此制定一些更高层次的规则:至少应该有一个行之有效的程序,让每个人都能参与并发表意见。政府就是这样一种机制的例子。

Scott 提出了这一观点。然而,自由意志主义者会反驳说,法治和普通法系统同样可以发挥这种作用。政府在发达国家运作良好,但在许多欠发达国家则效果不佳。在民主制度中,并不存在所谓的「人民意志」。我们看到的只是选举结果,而这个选举过程是由那些有投票权的人(不包括儿童和外国人)设计的。选民只能就谁来执政投一次票,而不能对每个具体问题进行表决。只有像瑞士那样的国家,才能实现大规模的直接民主。

民主制度难以达到普遍适用的标准,除非我们将「每个人」的定义局限于「特定国家中的所有成年公民」。尽管如此,我们仍可以认为,当你认为某事正确时,就应该去做;反之,如果认为某事不对,就应该避免。世界会对你的行为作出反应,而你意识到这一点,自然会将其纳入考虑范围。例如,如果因为饥饿而导致抢劫案频发,社会可能会采取多种应对措施:有人会加强安保,有人会通过慈善方式提供帮助,还有人可能会创新商业模式以降低食品价格。这个社会系统最终会自我调节,达到一个平衡状态。

关于政府规模和社会福祉的关系:除了富裕社会能够维持一个庞大的政府机构这一事实外,较高的税率(或政府支出)与生活水平之间并无明显的相关性。我们可以看到像基里巴斯、古巴、莱索托或密克罗尼西亚这样政府机构庞大却民众贫困的国家,也可以看到像香港、瑞士或新加坡这样政府规模较小但社会繁荣的地区。理想情况下,我们应该将北欧国家与一个真正的小政府(政府支出占 GDP 不到 5%)和自由市场经济体进行比较,可惜我们找不到这样的当代例子。

13.4 政府在采取行动时可能会犯错误。但有时不作为可能会带来更严重的后果:大屠杀和卢旺达种族屠杀就是典型的例子。

如果所有国家从一开始就严格奉行不干预政策,那么诸如大屠杀这样的悲剧本可以避免。没有第一次世界大战,就不会有凡尔赛条约;没有饱受战争创伤的德国,就不会有希特勒的上台;继而也就不会发生第二次世界大战和大屠杀。从这个角度来看,和平主义似乎是更为明智的选择。

事实上,绝大多数(如果不是全部)因侵犯公民权利而导致的重大灾难,都是由强大的政府机构造成的。这并非偶发事件,某些政府甚至将侵犯公民权利作为常规操作。

在战争中使用武力存在一个悖论:要证明使用武力是正当的,就必须事先确定它一定会带来预期的结果,但这种情况极为罕见。那么,我们过去一直强调的即使在看似正确的情况下也要谨慎对待、不轻易打破既定原则的观点又该如何自圆其说呢?

13.5 自由意志主义者似乎支持打击恐怖主义,尽管这需要耗费巨额资金。然而,如果将这些资金用于对抗心血管疾病,实际上可以挽救更多人的生命。相比于对抗心血管疾病,打击恐怖主义并没有带来更多益处。

尽管我没有对自由意志主义者进行过系统调查,但 Michael Huemer 在一次演讲中明确指出,将大量资源投入反恐是不理性的。因此,我推断自由意志主义者应该反对这种做法。然而,我认为这种情况与先前讨论的案例并不相似。这里的论点仅仅是将不作为导致的杀戮等同于直接杀戮,这是一个几乎没有人接受的前提,需要进一步论证。我们不禁要问,究竟基于什么理性依据,才能断定不作为导致的杀戮与直接杀戮之间没有区别?

13.6 设想一个严格遵循自由意志主义原则却导致灾难性后果的情景:一场大流行病爆发,而唯一掌握治疗方法的人可以任意定价,结果导致所有人都沦为他的奴隶

根据洛克条件,那个人必须以公平的价格向所有需要的人提供治疗方法,而且强制他这样做是合理的。

然而,这个例子恰恰很好地说明了为什么「硬核」自由意志主义存在问题。相比之下,常规版本的自由意志主义并不会受到这个问题的影响。

13.6.1 诚然,这个情景并不现实,但它仍然是一个有效的归谬论证。事实上,「永不主动使用武力」这一启发式原则只适用于某些特定情况,这凸显了其局限性。自由意志主义能够有效运作的环境实际上是偶然的,而非必然的。

这确实是一个不错的简化论述。然而,它并不适用于学术自由意志主义的语境。假如世界的现状与现在不同,我们就会将这种差异纳入考量,作为判断是否侵犯权利的条件之一。

13.7 在缺乏政府福利体系的国家中,贫困状况极为严峻。私人慈善并未能有效解决第三世界的贫困问题。简单的数学计算就可以证明,私人慈善不可能增长到足以解决这一问题的规模。

大多数发达国家确实都建立了某种形式的政府福利体系,这使得很难或几乎不可能找到 Scott 所描述的那种极度贫困人群。然而,值得注意的是,即使在像丹麦这样的先进社会民主国家,仍然存在无家可归者和极度贫困的人群,正如前文所提到的。(需要强调的是,这里我们讨论的是税收和转移支付后的贫困状况)

Scott 所建议的计算方法在这本关于西班牙的书中得到了详细阐述。该书提出了一个雄心勃勃的计划:在 50 年内将西班牙转变为极小政府国家(政府支出仅占 GDP 的 5%)。这个详细方案涵盖了教育、医疗保健、养老金等多个领域的具体提议和预算规划。

虽然数学计算本身是正确的,但其中一个关键前提是值得商榷的:用于福利的支出并没有真正有效地帮助到穷人。以美国为例,针对贫困人群的主要福利项目包括所得税抵免(EITC)、贫困家庭临时援助(TANF)、补充保障收入(SSI)、食品券、住房券和儿童税收抵免。这些项目的总支出高达 2120 亿美元。因此,理论上讲,如果这些资金流向私营部门,应该能够抵消所需增加的慈善支出,甚至可能更有效地解决贫困问题。

这个论点还有进一步完善的空间:Scott 提到的精确计算来自此前引用的一本关于西班牙的书,而西班牙的市场贫困率高于美国。另外,我一直用作例子的瑞士,其市场贫困率(基于相对标准,因为我找不到税前和转移支付前的绝对贫困率数据)为 15%,甚至低于美国税后和转移支付后的水平。

13.8 做出错误决定的人不应该遭受苦难

赞同。然而,使人免于承担其行为后果,从激励机制的角度来看会产生问题。

E:实践问题

论点

赋予政府一定权力并不会将我们引向专制。自由意志主义者应该在现有体制内工作,反对那些无效的法规,同时接受那些行之有效的法规。

反驳

这个论点不是由主张小政府的人提出的,而是由无政府主义者提出的。问题的关键不在于专制,而在于政府规模过大。在发达国家,政府很少会演变成专制。相反,历史上至少有一个例子表明,一个以有限政府为前提建立的国家最终演变成了一个相当庞大的政府:那就是美国。尽管有一些改革可以提高民主制度的运作效率,但自由意志主义者仍然会追求最佳方案,而不是妥协于次佳选择。其他人也应该效仿这种做法。

14 滑坡

14.1 赋予政府部分权力并不意味着长远来看它必然演变为专制

正如前文所述,问题的关键不在于专制,而在于越权(这里指的是在某些政府职能被认可的情况下)。

14.1.1 即便让政府自行其是,也不会导致其蓄意崩溃并沦为独裁政体

我不确定有多少自由意志主义者赞同这一观点。在这一点上,我赞同 Scott 对政治的看法。

15 战略行动主义

15.1 如果你聪明到能成为一个自由意志主义者,你就应该运用你的智慧和精力来建立一个合适的制度

考虑到单个选票的影响力微乎其微,人们缺乏这么做的动力。这是一个巨大的协调失败案例——这种失败常被用来批评自由意志主义。然而,出于与市场失败并非那么严重的相同原因,这并非一个彻底的失败。

相反,聪明的非自由意志主义者可以努力协助社会向自由意志主义转型 :-)

15.2 你不能断言政府无法改进,因为确实有人提出了一些巧妙的政府架构方案。

Futarchy 旨在革新政府的一个核心环节:政策制定。然而,政府本质上仍是由人组成的实体,难免会存在各种问题。我并非断言这种方式不会带来改善。诚然,改进政府是可能的,Futarchy 作为一种创新理念值得一试,但它仍然无法摆脱作为武力垄断者和政治权威的本质,而且可能依旧受到自由意志主义思想的主导。这是因为市场机制本身就能产生信息。如果不是这样,我们本可以通过建立一个基于 Futarchy 理念的中央规划委员会来完善资本主义制度。

然而,不可否认的是,某些国家的政府质量似乎并未得到提升:美国国会的支持率已跌至历史最低点,而特朗普的崛起则揭示了当民主制度按其设计运作时可能产生的结果。也许是时候开始倡导智者治国(epistocracy),而非继续坚持民主制了?

尽管这个观点与本文的主旨无关,提出它可能会被视为故意挑起争议,但我们仍有必要指出,文中提到的那些巧妙的经济学定理并非绝对正确:研究表明,Tetlock 的预测专家的表现实际上优于预测市场,尽管预测市场的效果仍然相当出色。(Atanasov, et al. 2015)

15.3 改善政府虽然困难重重,而自由意志主义则在政治实践中难以实现

相较于骤然转向自由意志主义,逐步减少政府干预无疑更具可行性。问题并不仅仅在于改革政府的艰巨性。事实上,一些自由意志主义者确实提出了改善政府的方案,即便在他们心目中,最理想的状态是完全没有政府。真正的难题在于,即使是最完善的政府体制,也无法与最理想的自由意志主义体系相提并论。更进一步说,如果一个社会能够克服政治领域中的重重阻碍,成功建立起良好的政府,那么为什么它不能直接解决那些最初需要通过建立政府来应对的协调问题呢?

15.4 简单地划定界限并全面禁止政府干预是不切实际的。如果自由意志主义者希望产生实际影响,他们应该采取更为务实的方法,针对具体政策逐一评估。毕竟,人们不会认真听取那些对每项政策都持反对态度的人的意见。

一些自由意志主义者提出这样的观点:美国政府的实际情况可以被视为对有限政府理论的有力反驳。然而,他们由此得出的结论是应该转而支持无政府主义。

至于接下来的问题,我引用 Huemer 的话来回答:

为什么本章的主张不会被视为乌托邦式的空想?为什么相比期望公民意识到民主政府的政策缺陷并努力完善这些政策,认为那些确信政府不合法的公民会致力于废除政府更加现实可行?

答案在于,认识到政府普遍不合法性所需的认知能力,远远低于充分了解某个特定政府的具体政策错误并制定合理改进方案所需的认知能力。要意识到政府不合法,只需接受本书的论证即可。但要识别政府的大多数具体政策错误,则需要详细了解数以千计的法律法规、数十个政府机构和委员会,以及数百名政治人物。不仅如此,为了跟上政府各部门的最新举措,还需要终身不断更新这些知识。相比之下,就一个简单的哲学原则——拒绝权威——达成共识,要比就大多数具体政府政策的缺陷达成共识实际得多。

16 杂项和元问题

16.1 我仍然持不同意见。我应该如何最有效地与你和其他非非自由意志主义者进行辩论,以最大可能改变你们的想法?

保持友善态度是首要原则。建议你深入阅读学术界自由意志主义哲学家的著作,同时了解国家介入前各种社会功能是如何运作的历史。在充分探讨自由意志主义社会解决各种问题的机制之前,不要轻易断定结果主义必然否定自由意志主义。此外,不要简单地用结果主义来论证政治哲学,这只会使你的论证更加困难。更好的方法是从共同认可的道德前提出发,在原则和直觉之间寻求平衡。正如 Scott 所言,你需要从最基本的原理出发证明你的标准是正确的。然而,迄今为止,还没有人能够从零开始构建出一个完整的道德体系。因此,我可能会在将来对非结果主义 FAQ 进行批评。另一种方法是,你可以论证一个现实中的自由意志主义社会相比社会民主制或其他制度会糟糕得多。我认为这应该能说服人们放弃自由意志主义。

不要把聪明的自由意志主义者等同于你在网上看到的那些愤怒评论的漫画版自由意志主义者。就像任何意识形态群体一样,自由意志主义者中也存在不同层次的复杂性。

16.2 我在哪里可以看到对这个 FAQ 的反驳?

目前还没有。

16.3 我在哪里可以找到更多非非自由意志主义的信息?

关于非非自由意志主义,它实质上是在回应那些对自由意志主义的不当批评,因此具体内容需要根据批评的论点来具体分析。如果你想了解有说服力的自由意志主义论证,最好的方法是阅读相关书籍。在此,我特别推荐以下几本重要著作:Mike Huemer 的《政治权威的问题》(The Problem of Political Authority)、Jason Brennan 的《为何不选择资本主义?》(Why not Capitalism?)和《自由意志主义必知》(Libertarianism: What you need to know)、Brennan 和 Schmidtz 合著的《自由简史》(A Brief History of Liberty)、G.H. Smith 的《自由体系论》(The System of Liberty)、Loren Lomasky 的《个人、理性与道德共同体》(Persons, Reasons, and the Moral Community)、Nozick 的《无政府、国家与乌托邦》(Anarchy State and Utopia),以及 D. Friedman 的《自由的机制》(The Machinery of Liberty)。

如果你希望全面了解学术界的自由意志主义思想和更广泛的古典自由主义理论,可以参考以下几篇综述性文章:Mack & Gaus (2004 , ch. 9)、Zwolinski & Tomasi (2014) 以及 Brennan & Tomasi (2011)。

另外,我想对自由意志主义者说几句:你们应该认识到,最杰出的自由意志主义理论家并非 Rothbard、Hoppe 和 Rand。事实上,这几位并不是特别出色。相反,你们应该关注以下几位学者:Nozick、Mack、Lomasky、Huemer、Brennan、Zwolinski、D. Friedman,如果你懂西班牙语,还可以阅读 Rallo 的著作。

反过来说,自由意志主义者也应该努力阅读或了解那些经过强化的反自由意志主义或非自由意志主义论点。这意味着你们需要阅读 Rawls、G.A. Cohen、Jeffrey Friedman、Samuel Freeman 的著作,以及《非自由意志主义者的 FAQ》,还有 Peter Singer 的作品。你们甚至可以涉猎 Pettit 和 Kymlicka 的著作。当然,为了深入了解事物实际运作的具体细节,你们还必须阅读相关的学术论文。

总的来说,如果你认为政府能够改善现状,那么你就应该多读些历史,关注长期的历史趋势,了解在福利-管制国家出现之前人们的真实生活状况。要知道,我们今天所拥有的制度体系并非源于细致的实证研究和精心的制度设计,而是战争、情绪化政治和制度惯性的产物。如果认为当代民族国家就是最佳且最终的社会组织形式,这种想法未免太过天真了。

持结果主义立场的人应该愿意探索各种替代方案,包括最小政府、城邦国家、多中心治理秩序,甚至是无政府状态,而不应过分专注于现有体制内的政策制定。这些替代方案可能会带来意想不到的积极结果。

16.4 我该如何对这份常见问题解答做出回应?

请将电子邮件发送至 Gmail 邮箱:ritraj(请将这个词倒序拼写)@http://gmail.com。

16.5 关于金属音乐

想听一些金属音乐吗?点击这里欣赏。

结语

希望这份 FAQ 对你有所帮助。我认为无论是自由意志主义者(尤其是 Scott 所指的那类自由意志主义者)还是非自由意志主义者,都能从中获得一些有价值的见解。

我并不期望你读完这篇文章就会立即成为一个自由意志主义者。我在这里并非为自由意志主义辩护,只是解释 Scott 提出的论点并不足以完全驳倒自由意志主义。举个例子,我不指望你现在就相信私人医疗体系比公共医疗体系更好。我没有讨论经济学家在这场辩论中提出的各种观点,也没有进行全面的文献综述。但我希望已经让你相信,私人医疗体系可能是可行的。

现在,你对意志的看法应该介于两个极端之间:一是完全接受;二是将其视为一个有趣的想法,也许应该在某个遥远的小地方进行试验。这正是 Scott 目前的立场,你可以在这里了解更多。为自由意志主义辩护通常依赖历史案例,或者从这里那里挑选例子,因为目前并没有完全奉行自由意志主义的国家。因此,关于其可行性或可取性的辩论往往会无休止地持续下去,因为在这个问题上没有确凿的、结论性的证据,不像社会民主主义者可以用北欧国家作为成功范例那样。

在结束之前,我想对 Scott 在先前引用的文章中提到的一点作出回应:

这让我想到了我对自由意志主义和无政府资本主义最根本的质疑:为什么这种理论能够行之有效?我并非在寻求那些具体的解释,比如为什么不会出现垄断,为什么人们不会轻易沦为奴隶,为何保护机构不会演变成新的封建统治阶级,为何人们不会在公共物品问题和外部性上陷入永无止境的困境而找不到市场解决方案,或者为什么穷人不会饿死。我提出的是一个更为宏观的问题:「为什么恰恰是不使用强制就能有效地解决所有问题?」良好的治理是一个极其复杂的难题。认为这个难题的解决方案不需要任何额外信息,仅仅让人们自由发展就能自行解决,这种想法着实令人惊讶。即便我们承认资本主义通过激励企业满足消费者需求而运作良好,仍然存在许多它无法涉及的周边问题。

以弗里德曼为例,他坚定地支持儿童权利,认为儿童应该主要免受父母的强制,而这样对待的儿童会有更好的发展。这样一来,你不仅用零信息解决了治理问题,还用零信息解决了最佳育儿问题。这未免太过令人难以置信。考虑到宇宙可以向我们抛出任何问题,而且到目前为止它确实充分利用了这一权利,提出了大量多样化且有趣的问题,为什么这些问题中没有一个最适合由拥有武力垄断的中央机构来解决呢?从博弈论的角度来看,这似乎是一个相当基本的结构,而你却告诉我它在现实世界中永远不起作用?难道不应该至少有一两种情况,政府或任何形式的强制结构才是正确的答案吗?我们难道不能只保留一个小政府来处理这些特定问题吗?

这确实是一个发人深省的问题。在撰写那篇评论的几个月前,Scott 发表了他现在广为人知的《摩洛克沉思录》。在他看来,协调问题无处不在,就连政府也无法解决所有这些问题,因为政府同样受制于扭曲的激励机制。因此,解决之道在于一个外部的、不受影响的推动者,一个「人造神」,来确保人们在有合作意愿但缺乏激励的情况下仍能实现合作。由于这个方案实在难以实现,整篇文章都笼罩着一种存在主义的焦虑感,对这些难以解决的协调问题感到恐惧和战栗,而非将邪恶视为我们最大的问题。

这个观点或许有解答。但在考虑解答之前,让我们思考一下社会主义计算问题。想象我们回到几十年前,有人这样写道:

诚然,市场机制非常有效。但是,究竟是什么让它如此高效,以至于中央计划在任何行业都无法发挥作用?无论是面包,还是钢铁、煤炭或石油,抑或小配件、汽车或飞机。这是为什么?中央计划明明有诸多优势,比如规模经济效应、解决某些协调失灵问题以及减少重复建设。为什么你认为在每一个可以想象的行业中,市场都能运作得更好?为什么一定要采用资本主义管理方式?为什么不是工人所有制?你怎么能确定资本主义所有制在每一种情况下都是最优选择?

我认为:如果中央计划真的高效,它必然会在市场中脱颖而出。同样,如果工人合作社模式确实更有效率,它也会在市场竞争中占据一席之地。实际上,市场机制能够包容所有可能的替代方案,因为只要某种替代模式更为优秀,市场结构就会向它演变,并在需要时继续调整适应。举个例子,今天可能只有两家大型石油公司,明天可能增加到三家或八家,后天也许石油公司都将消失,我们全都转向使用太阳能。与此同时,市场中可以并存各种类型的企业,包括工人所有制企业、无政府工团主义企业(如 Valve)、拥有庞大供应链的去中心化企业,或者像 SpaceX 这样几乎所有环节都自主完成的高度集成企业。

这个观点本质上就是福利经济学第一定理的核心思想。当然,有人可能会指出:这个定理只有在完全信息、完全竞争和零交易成本的理想条件下才能成立。

对此,我们可以提出两个反驳观点。首先是从比较制度的角度来看:政府并非完美无缺的社会规划者。根据制度分析中的 Soylent Green 原则*,政府也是由人组成的(governments are people)。因此,最佳的制度安排可能是:允许一定程度的市场失灵存在,但通过限制政府权力来防止可能更为严重的政府失灵。

译注:Soylent Green 是一部科幻惊悚电影,Soylent 是一家大型食品公司,Soylent Green 是它最新推出的人造食品。Soylent Green 实际上是由人类尸体制成的。由于这个电影非常火,Soylent Green is people! 成了流行语。作者在这里用 governments are people 来捏它,是有点地狱笑话的味道了。

第二点,也是更具启发性的观点是,市场失灵实际上为企业家创造了解决失灵而获利的机会。关键不在于市场正常运作需要满足一系列先决条件,而是一个允许市场自由运作的制度框架会自然而然地促成这些条件:充分的竞争、充足的信息以及较低的交易成本。人们能够跳出既有的经济活动框架,重新设计激励机制,然后重新投入市场,实现更有效的合作。

许多人误解了支持自由放任经济的论点,认为它建立在一些不切实际的行为假设之上。比如,假设人是完全理性的决策者,拥有全面的信息,并且处于一个毫无阻力的环境中。如果真是这样,那么要反驳这一论点就再简单不过了——只需证明人的理性是有限的,价格体系作为经济指引也并非完美无缺,也就是说,只要驳斥完全竞争模型就足够了。

然而,从亚当·斯密到弗农·史密斯,经济学家们在论证相对自由的经济体系优于干预主义经济体系时,从未采用这种方式。相反,他们始终通过比较不同制度的优劣来进行论证。如果仔细研究亚当·斯密提供的各种例子,就会发现他从未依赖于「在完全竞争市场中运作的完全知情的行为者」这一假设来支持自由放任的观点。(Boettke)

许多人习惯将市场和政府视为两种独立的机制,并试图判断哪种机制在特定情况下更为有效。然而,我认为存在一种更为高明的思考方式:将市场视为一种元机制,它能够自下而上地催生出多种子机制,包括类似政府的机构(Pennington, 2013)。与之相对的另一种元机制是将一切都纳入政府管辖范围,这正是我们当前的现状。值得注意的是,这种体制本身又处于国际无政府状态之中。

对于「谁来监督监督者?」这一千古难题,最佳解决方案并非指定特殊的监督者,而是让每个人在其熟悉的领域内都成为监督者。这种方法,尤其是当它与特定道德规范相结合时(人们实际上并非、也不应该完全自私自利),使得自由意志主义在理论和实践层面上都成为构建社会秩序和促进合作的最佳基础。

正如这份 FAQ 所呈现的,自由意志主义者与其他人之间的分歧主要源于实践经验,而非纯粹的理论争辩。我们应该通过深入研究来了解各种制度的实际运作情况,并在此基础上达成共识。或许自由意志主义总体上确实更胜一筹,只是对社会中最贫困的 5% 人群略有不利。又或者,它对这些人群也同样有利。在厘清这些事实之后,我们才能继续讨论哪些价值观更为正确。

我的一些回答可能看似有些取巧。你可能会质疑,我是否真的从自由意志主义的角度回应了 Scott 提出的问题?我是不是在巧妙地回避难题?

事实上,我确实否定了一些对不侵犯原则的绝对化解读,也承认了某些原本可由市场提供的规制的必要性,甚至在某些方面认为北欧模式优于美国模式。尽管如此,我坚持认为,即便这些批评成立,大多数问题也可以通过一个最小化的政府来解决。

我认为,上述论述与学术界自由意志主义者所倡导的理念是完全吻合的。因此,尽管 FAQ 中的批评可能对某些简单化的漫画版自由意志主义者构成了严重挑战,但这些论点并不足以驳倒更为理性和深思熟虑的自由意志主义变体。与此同时,这些批评也在某种程度上动摇了其他替代方案的可信度。

Thoughts Memo 汉化组译制

感谢主要译者 claude-3-opus,校对 Jarrett Ye

原文:Nintil - The Non-Non-Libertarian FAQ

发布于 2016 年 3 月 24 日

作者:Nintil