独立研究者 Andy 在他的工作日志中分享了他的方案。省流版:

- 时间管理策略

- 连续早晨工作块

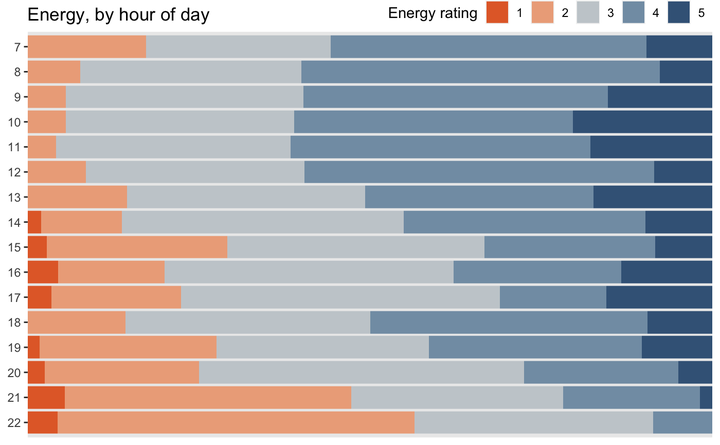

- 将核心科研时间集中在早晨 7-8 点至下午 1-2 点(6-7 小时)

- 利用心理能量高峰期(数据监测显示上午能量值持续高位)

- 完全避免会议/长休息,保持专注累积效应

- 下午转为低强度工作(文献阅读/行政事务),释放心理压力

- 动态间隔工作法

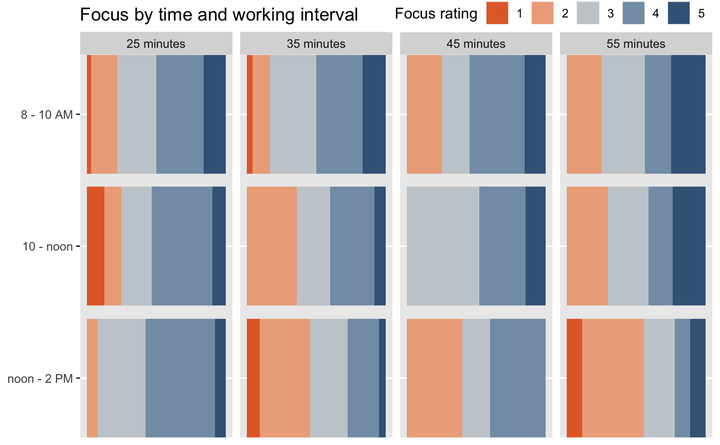

- 早晨 10 点前:55 分钟工作 + 5 分钟休息

- 上午 10-12 点:45 分钟工作 + 5 分钟休息

- 午后时段:25 分钟工作 + 5 分钟休息

- 专注保护机制

- 物理隔离系统

- 早晨默认关闭 WiFi,使用 Alfred 定时器控制网络访问

- 启用 Forest 应用屏蔽手机功能(保留必要通知白名单)

- 认知防污染策略

- 早晨禁接触他人观点(避免文献/社交媒体前置干扰)

- 散步/休息时禁止音频输入,保持思维漫游空间

- 晚间禁用社交媒体应用,切断刺激依赖链

- 任务适配原则

- 难度-环境匹配

- 高难度任务:独处环境+无歌词音乐+手写思考

- 机械性任务:公共空间+活跃音乐+数字化工具

- 创造性受阻时强制切换物理空间(房间/工具变更)

- 行政任务管制

- 早晨完全禁止处理行政事务

- 设置「挽救时段」:专注度低谷期允许有限处理

- 建立任务延迟耐受机制(邮件 24 小时响应规范)

以下内容节选自 @Thoughts Memo 汉化组的译文《在研究中培养深度和沉静》

大型早晨工作块

我对度量标准持有保留态度,而且我不认为专注度适合用关键绩效指标(KPI)来衡量。但根据我的经验,我的大多数进步都来自于长期的细心监控和反思——既包括定性数据,也包括定量数据,都要经过深思熟虑的评估。

我为提高专注度做的最重要的实际举措是:我将主要的创造性工作集中在一个大型且连续的时间段内,从早上 7-8 点开始,一直到下午 1-2 点结束,期间不安排会议或较长的休息。我认为重要的不是这个解决方案本身,因为它可能只适用于我,而是我找到这个方法的过程。

我的最初出发点其实很简单:如果我想安排会议,我应该在什么时候安排,以尽量减少干扰?我尝试过把会议安排在午餐时间;试过一天结束时;也试过下午的咖啡时间。回顾我的日志,我发现不论我怎么安排,我下午的时间几乎从未有过深度工作。到了晚上,情况通常会更糟。

我一直对 William James 所描述的「人的能量」很感兴趣:

我想用这个小时来讨论功能心理学中的一个概念,这个概念在实验室环境中鲜为人知,但却是普通人在实际应用中最常用的概念之一——我指的是用来支撑一个人心理和道德活动的能量。事实上,每个人都能感受到自身能量潮汐的高低变化,尽管没人确切知道在这里提到的「能量」究竟指的是什么,或者它的潮汐、张力和水平到底是怎样的。

几年前,我在我的 Apple Watch 上安装了一个名为 Tracker 的应用。它的操作非常简单:它会在一天中的几个随机时刻轻轻震动我的手腕,并要求我评估我的心理能量水平,评分从 1 到 5 [3]。这个应用的关键在于它是随机抽样,不依赖于我选择记录的时机;同时它的操作也非常简单,只需一次轻点。通知出现在我的手腕上,显示五个按钮;我点选一个,通知就消失了。整个过程中,我无需查看手机。

多年来,我一直使用这款应用来做有关我的能量水平的实验。在重新审视这些数据,特别是结合我对会议安排的考虑时,很快就发现了一个明显的规律。以下是我一年的数据(每小时大约 50-75 个样本):

受我多年在传统办公室工作的习惯影响,我通常从早上 8 点开始工作,一直到中午,然后休息较长时间用于午餐和休息,再在下午 1:30 或 2 点回到办公桌开始第二轮工作……但这第二轮工作似乎从未真正顺利进行。这是一个巨大的错误!在中午甚至下午 1 点,我的心理能量仍然很高。我正是在这段时间休息,而在下午 2 点我的能量急剧下降时回来工作。这种低能量状态一直持续到我短暂的第二波能量来临才恢复过来,通常在傍晚 6-7 点[4]。

今年,我采用了一个连续 6-7 小时的工作时间块,从早上 7-8 点开始,到下午 1-2 点结束。我提前准备午餐[5],在办公桌边吃。专注的深度是逐渐累积起来的,非常珍贵。多出的一两个小时深度工作时间价值巨大。在这个 6-7 小时的早晨时间块里,我不仅完成了更多的工作,而且深度也比以前一整天的 9-10 小时要深。

这种感觉非常棒。到了下午 2 点,我已经完成了当天的重要工作。我明白自己不太可能再进行深度工作了,如果强行尝试,只会让自己感到沮丧——所以我解放了自己,不再给自己这方面的压力[6]。我可以安排会议、进行锻炼、冥想或者去散长步。下午,我通常会初步阅读一些论文和书籍,或处理一些行政工作。有时,我还会做一些简单的编程。这些都是「奖励时间」,没有任何强制性。采用这个时间表后,我的生活增加了几个小时的空闲,而我的工作成果却有了显著提升。太美妙了!

调整休息时间

我在上一节有所简化。事实上,我并不是真的连续工作 6-7 小时。我的经验是,间断地短暂休息——5 分钟,而不是 15 分钟或 30 分钟——对增强专注深度非常有帮助。

我能想到的最好解释是,工作太难了,或者我还没有完全适应能够持续数小时的深度专注。如果我尝试这么做,很快就会感到筋疲力尽。这种感觉就像是,我必须用越来越多的意志力来维持专注,直到压力变得难以承受,我只能通过分心来释放这种压力。

短暂的休息有助于我恢复意志力。对我来说,5 分钟的休息效果很好;更长的休息时间反而会大大削弱专注的深度。如果休息得当,它不会太多地打断深度的积累。重要的是要避免在休息期间进行任何需要思考的活动:阅读或思考另一个主题会增加切换成本。我最喜欢的休息活动是做一些简单的家务,如收拾东西、洗碗和为晚餐准备蔬菜。休息时看手机、阅读或回复信息很诱人——但这是个坏主意。这会让我完全从深度专注状态中抽离,当休息结束时,我又得重新努力进入深度专注状态。

那么,合适的工作间隔应该怎样的呢?标准的「番茄工作法」建议工作 25 分钟,然后休息 5 分钟。当我真的很难集中注意力时,更短的工作周期的确有帮助——就像在健身房举较轻的哑铃一样。但休息时间确实会产生切换成本。有时它们会打断我平稳运转的思维流程;有时我需要几分钟时间才能在下一个工作阶段恢复状态。当然,这也有实际的时间成本。典型的番茄工作法会让我花掉 17% 的工作时间在休息上。实际上,当计时器响起时,我发现自己需要几分钟的时间来完成手头的工作并重新回到办公桌。我对测量的实际时间成本感到惊讶,我总共有 28% 的时间用于休息!

那么,更长的工作间隔是否更好呢?或者在专注上付出的代价会不会超过减少休息时间的好处?为了找出答案,我进行了一个实验。每天早上,我会随机选择一个工作间隔:25 分钟、35 分钟、45 分钟或 55 分钟,休息固定为 5 分钟[7]。我记录了一份包含主观专注度评分和任务信息的时间表。这个实验持续了 40 天,每个间隔各试验 10 天。

这项研究的总体发现并不意外。更长的工作间隔效率更高:45 分钟和 55 分钟的工作日实际上多出了将近一个小时的实际工作时间。但是,更长的间隔会降低深度专注的可靠性。与 25 分钟间隔相比,55 分钟间隔时浅层专注的可能性约为两倍。但最有趣的结果是,长工作间隔对专注度的影响会随着时间的推移而改变,如图所示:

在一天的前两个小时里,更长的工作块似乎不会对专注度造成明显影响。但到了一天的尾声,长工作块半数时间内只能保持浅层专注,而短工作块反而可能变得更加专注。

因此,过去两个月我的日程安排是:上午 10 点之前用 55 分钟间隔;上午 10 点到中午之间用 45 分钟间隔;之后用 25 分钟间隔。这样调整后,我达到的专注深度比之前更高,早晨的工作时间也增加了大约 45 分钟——而这并未延长总时间。

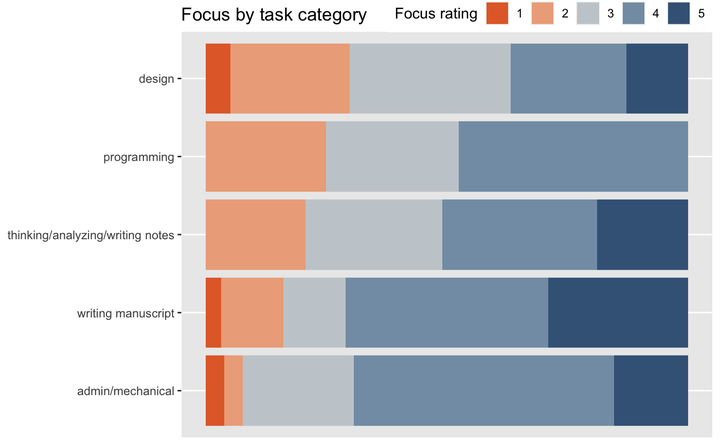

数据还显示了一个符合预期的现象:某些类型的任务比其他任务更容易专注:

这个图表暗示我或许可以根据任务的难度来调整工作间隔。在这方面我需要格外小心;比如说,在编程任务中,这个样本的评分较低,并不是因为任务本身困难,而是因为我所进行的编程工作太单调且令人厌烦,我并不愿意做这项工作。

微观问题解决

我讨论了一些我所做的重大改变,这些改变帮助我提高了专注的深度。但在日常工作中,我更多的是在训练自己察觉那些微小但会影响深度专注的问题。这里面涉及许多细微的问题解决。以下是一些例子:

- 一个典型的方面是关于技术和互联网的使用。

- 我用 Focus 应用在工作时间段内屏蔽了诸如电子邮件、Twitter 这类容易分散注意力的活动。但我发现自己在遇到困难工作时,常常会通过深入研究文献、不断搜寻视觉参考资料或者追踪一些不相关的技术问题来逃避。因此,现在我的电脑在早上默认关闭 WiFi。

- 我发现有时我会重新打开 WiFi,因为确实需要上网查找一些资料……但接着我就忘了再关掉它。因此,我制作了一个 Alfred 工作流,它能够在设定的时间后自动关闭 WiFi,这样我必须明确指定「给我 3 分钟上网时间。」

- 显而易见,我在坐到办公桌前不会在手机上上网。我不想在开始构思自己的想法之前,脑海里已经充斥着别人的想法。

- 我发现,即使知道这会影响专注度,我还是会在休息时看手机。因此,现在我早上使用 Forest 应用。这个应用让我能用手机播放音乐,但同时屏蔽了几乎所有其他功能。

- 但随之而来的问题是:有时候我需要为送包裹的人开门;遛狗人会告诉我他们马上到。因此,我在 iPhone 上设置了一个「专注」模式,它只接收我在早上真正需要回应的几个通知来源。这个模式按照计划自动在我的工作时间启用。

- 当我遇到困难时,我常常感到困倦。我认为这是因为我期待的刺激超过了实际得到的刺激。注意到这一点后,我就会播放一些充满活力的音乐或做一些快速的运动。

- 如果我在工作时间内挣扎不前,始终没能深入问题核心,我常常会想要加倍努力来「弥补」。但对我来说,正确的做法通常是换个房间,只带上笔记本,在下一个工作时间中通过手写或绘图来深入思考问题。

- 行政任务对我来说是个持续的诱惑:哇,一个我能轻松完成的任务!多么吸引人啊!但这些任务很少是真正重要的。因此,我明确禁止自己在大多数早晨时间做任何行政工作。在早晨的最后一两个小时,如果我感到疲倦和注意力涣散,我有时会转向行政工作,作为「挽救」这段时间的方式。否则,我会在下午处理这些任务;我已经训练自己不介意这些工作的延误或遗漏。(对于等待我的邮件回复的任何人,我在此表示歉意。)

- 我注意到,我经常需要几分钟时间从休息中完全过渡到下一个的工作时间。经过一些实验,我发现一次 15 秒的冥想可以让我立即实现这种转变。身体扫描冥想对我很有效。

- 当我进行非常艰难的智力工作时,我发现周围有其他人会干扰到我。而当我做不太愿意做的工作(例如一些简单的编程)时,周围有人则有助于提高我的专注深度。

- 某种类型的音乐似乎有助于我集中注意力,但具体适合的音乐类型取决于我正在做的工作。如果我正在做的工作非常难(容易感到沉闷),我会选择柔和、重复、无歌词的音乐;如果工作比较简单(容易无聊和分心),我会选择活泼的、让人想跟着唱的音乐。

- 为了保持我早晨工作时间的神圣性,我几乎从不在下午 2 点之前安排会议。这使得与欧洲人会面变得困难,因为时差相差 7-9 小时。我通过在周末早上安排会议时间来解决这个问题。

- 如果我想在某个难度较高的创意项目上取得更多进展,我发现在周末早上加班是提高工作强度的好方法。在工作日加班很少能帮助我在复杂的智力工作上取得进展。

- 我发现不健康的下午或晚上活动很容易损害我第二天早晨的专注度,因为这会让我习惯于追求即时的满足感。

- 以前,我经常在散步时听有声读物和播客。但这导致我内心期待持续的刺激。我已经减少这种活动:最好还是让我的思绪自由漫游。现在我在锻炼和做饭时听这些内容,因为我觉得身体的活动足以分散我的注意力,防止我进行深入思考。

- 为了不让自动的活动干扰第二天的专注,我已经在手机上禁用了 Twitter、邮件等应用,即使是在下午和晚上。

我在这里描述的许多内容都基于一本日记,以及我定期进行的每周、每月、每季度和每年的回顾。我认为这些回顾的细节并不重要——最主要的益处来自于我定期回顾自己的尝试以及随之发生的事情。它实际上是在培养我对专注和坚持的深刻感知。这个过程还包括理解哪些因素能支持或破坏这些心态。通过这种方式,我构建了一个丰富的心理模型。

在这一点上,我应该提到:我在这里写的一切都适用于 Thurston 所说的那种工作——那种需要持之以恒地努力凝视混沌与困惑的迷雾的工作。有时候需要无目的地探索。有时一个问题需要轻松愉快且开放的思维方式。这些模式需要完全不同的实践方法,并且通常最好与他人一起进行。有时我只需要执行任务;那时候,传统的生产力建议非常有帮助。但深刻的洞察往往是我工作的瓶颈,而产生这种洞察通常涉及到我在这里描述的实践。

Thoughts Memo汉化组译制

感谢主要译者 Shom、GPT-4,校对Jarrett Ye

原文:Cultivating depth and stillness in research | Andy Matuschak