该文出自《建构主义教学:成与败?》一书,是对 Kirschner, Sweller, & Clark (2006):《为什么最小化指导教学是无效的:对建构主义、发现式、问题导向、体验式和探究式教学失败的分析》[1]的另一篇回应。其核心论点是:之所以关于建构主义[2]教学效果的证据如此模棱两可,是因为人们常常「用非建构主义的视角来审视它」。这之所以重要,是因为我们(在很多时候)真正关心的恰恰是建构主义所看重的成果——即一个学习活动在多大程度上能让学生为后续从新情境中学习做好准备,而不仅仅是考察对既有知识或技能的回忆与应用。

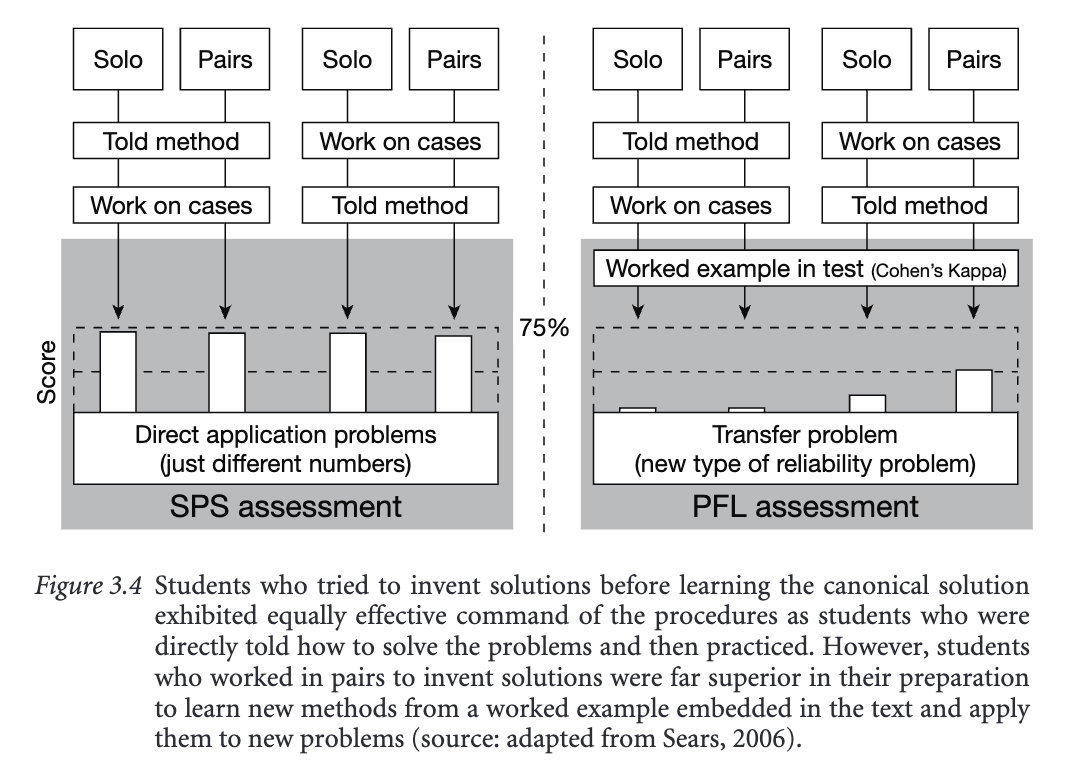

他们回顾了几项包含了「学习准备度」衡量指标的实验——也就是说,测试本身就提供了一个学习机会。在这些实验中,相较于接受直接教学的学生,那些在教学前先有机会进行探究式学习[3]的学生,更能将从解题示例中学到的新知识,应用到远迁移问题上。

图 3.4 在学习标准解法前尝试创造解法的学生,与那些被直接告知解法并进行练习的学生相比,在对解题步骤的掌握程度上表现得同样出色。然而,那些结对创造解法的学生,在为未来学习做准备方面表现得更为优异,他们能够从文本中嵌入的解题示例里学习新方法,并将其应用于新问题中(来源:改编自 Sears, 2006)。

{学习准备度}指标:{评估学生在测试[期间]从新材料中学习的能力。}

{隔离式问题解决}指标:{传统的评估指标,衡量学生在测试中运用既有知识完成任务的能力,期间无法学习新内容。}

问:「学习准备度」指标是与什么相对的概念?

答:「隔离式问题解决」指标。

问:请举一个「学习准备度」评估的设计范例。

答:在测试过程中,先给学生提供一个范例演算,并附带一个可以直接套用该范例的简单问题供其练习。在测试的后续部分,再设置一个需要运用该范例中的方法才能解决的远迁移问题。

链接至本文(已汉化)

声明

此内容发布由 Andy Matuschak 许可。未经允许,不得转载或修改。保留所有权利。

Thoughts Memo 汉化组译制

感谢主要译者 gemini-2.5-pro,校对 Jarrett Ye

原文:Schwartz, D. L., Lindgren, R., & Lewis, S. (2009). Constructivism in an age of non-constructivist assessments. In Constructivist instruction: Success or failure? (pp. 34–61). Routledge/Taylor & Francis Group

参考

1. Kirschner, Sweller, & Clark (2006):《为什么最小化指导教学是无效的:对建构主义、发现式、问题导向、体验式和探究式教学失败的分析》 ./1933460394887868508.html2. 建构主义 ./1924886118987465823.html

3. 探究式学习 ./1927362414204151530.html