意义建构的八大功能(第 117 页):

- 问题察觉(例如,天气预报员发现风暴的潜在威胁)

- 串联线索,做出发现(例如,将军根据一个可疑迹象推断出更多坦克的部署)

- 形成解释(例如,医生诊断病情)

- 预见性思考(例如,为了预防潜在事故)

- 预测未来状态(例如,为了提前准备)

- 找到抓手:如何思考/行动(例如,将一项购买决策重构为具体的利弊权衡)

- 洞察关系(例如,使用地图)

- 问题识别(例如,学生理解一道习题,以确定该运用何种解题策略)

问:作者所说的「框架」是什么意思?

答:「一种解释性结构,它通过描述实体与其他实体之间的关系来定义这些实体。」

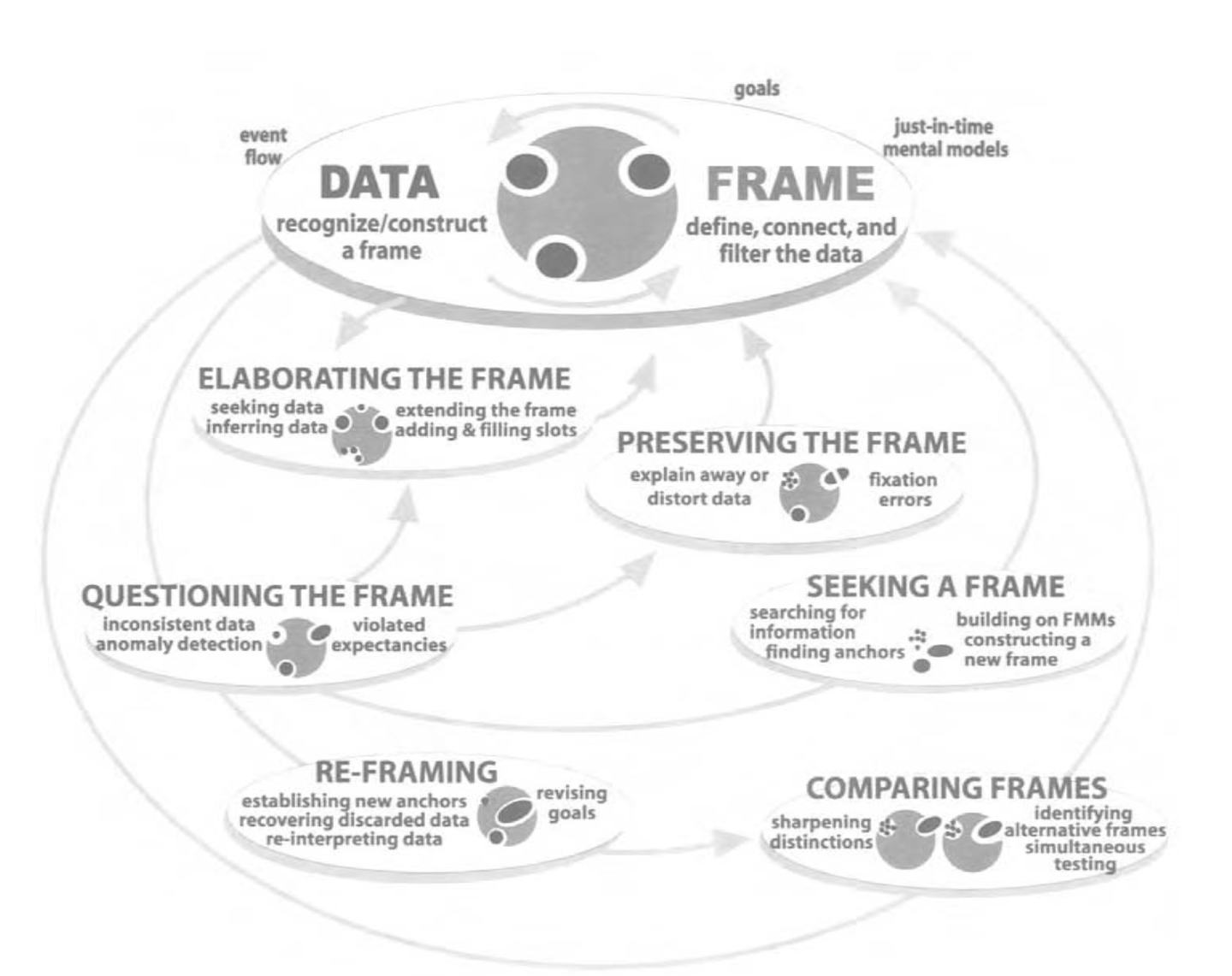

「数据引出并帮助构建框架;框架定义、连接并过滤数据。」(第 118 页)

问:请举例说明「框架」可能呈现的几种形式。

答:故事、地图、脚本、计划。

问:作者对意义建构最精炼的定义是什么?

答:「为理解事件而进行的刻意努力。」(原文为六个英文单词)

问:在作者的理论范式中,通常是什么触发了意义建构?

答:意料之外的变化或惊奇,它们使我们对自己既有的框架和认知产生怀疑。

我对第 119 页背景论述的解读是,(Klein 所构建的)「框架」与人类认知中的「组块」[1]以及 Sweller, J., & Cooper, G. A. (1985). The Use of Worked Examples as a Substitute for Problem Solving in Learning Algebra. Cognition and Instruction, 2(1), 59–89[2] 中讨论的「图式获取」非常相似。

问:请用框架和数据来定义意义建构。

答:「意义建构就是将数据嵌入框架,并用框架来框定数据的过程。」(第 120 页)

问:在意义建构的过程中,框架为我们完成了哪些工作?

答:定义情境中的元素,描述其重要性和相互关系,过滤无关细节,并凸显相关元素。

问:在何种意义上,意义建构既是构建意义的过程,也是「构建数据」的过程?

答:因为框架本身就首先定义了什么才算得上是数据。(第 120 页)

Wick (1995) 将意义建构定义为「在具体细节(数据)与解释(框架)之间的持续交替」。

问:作者的意义建构观在何种意义上与「被动式」信息处理模型相悖?

答:框架的选择决定了哪些数据会被注意到;并非是「原始」数据被简单地感知,然后再被解释。(第 122 页)

问:通常有多少个数据元素被用作「锚点」来推导出初始框架?

答:不多于 3-4 个。(第 123 页)

问:意义建构过程何时结束?

答:当数据与框架达成一致时:即不再有关键数据元素未被解释,也不再有关键框架元素模糊不清。

问:请总结作者发现的,专家与新手在信息作战的意义建构上的差异。

答:他们使用相同的推理过程,但专家拥有更丰富的框架库,这使他们能够更有效地过滤和关联数据。

问:他们如何定义「心智模型」?

答:「对事物运作方式的一种因果性理解。」(第 130 页)

问:他们如何区分「心智模型」与「框架」?

答:心智模型是框架的一种(与故事、脚本、地图等并列)。

链接至本文(已汉化)

- 暂无

声明

此内容发布由 Andy Matuschak 许可。未经允许,不得转载或修改。保留所有权利。

Thoughts Memo 汉化组译制

感谢主要译者 gemini-2.5-pro,校对 Jarrett Ye

原文:Klein, G., Phillips, J. K., Rall, E. L., & Peluso, D. (2007). A data-frame theory of sensemaking. Expertise out of Context: Proceedings of the Sixth International Conference on Naturalistic Decision Making, 113–155

参考

1. 人类认知中的「组块」 ./419172087.html2. Sweller & Cooper (1985):《以解题示例替代做题来学习代数》 ./1942735669291126946.html