问题描述

一名美国女子说,她毕业时欠学费贷款7万刀,工作十年后,她还了12.8万刀,然后,她还欠8万多刀……,当他得知中国大学生的学费每年只有一千刀不到时,她哭的上气不接下气。我们同情之余,难免要问一句:这不就是教育体制制造出来的“洋白劳”吗?

不要侮辱杨白劳了。

杨白劳是因为家里揭不开锅了,所以借的高利贷。不借这个钱,杨白劳可能就饿死了。

题中提到的「洋白劳」呢?为什么借钱要上这个大学?为什么不去读便宜的社区大学?她在美国大学学的什么专业?人类学、考古学、英语、诗歌、历史学、传播学还是性别研究?这些专业对个人生产力没什么帮助,如果还贷款去学,那就是借钱买奢侈品了,把她比做杨白劳是对杨白劳的侮辱。

当然,我这不是在为美国的教育体制开脱。关注我们汉化组的读者应该都了解,我们汉化组经常翻译批判美国教育体制的文章。

美国教育批判美国高等教育已经浪费了大量美国纳税人的钱:

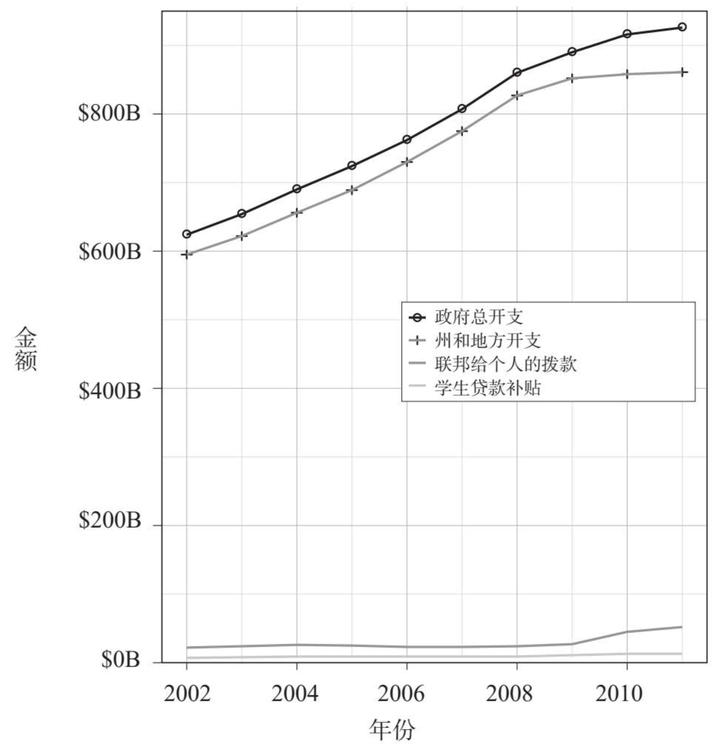

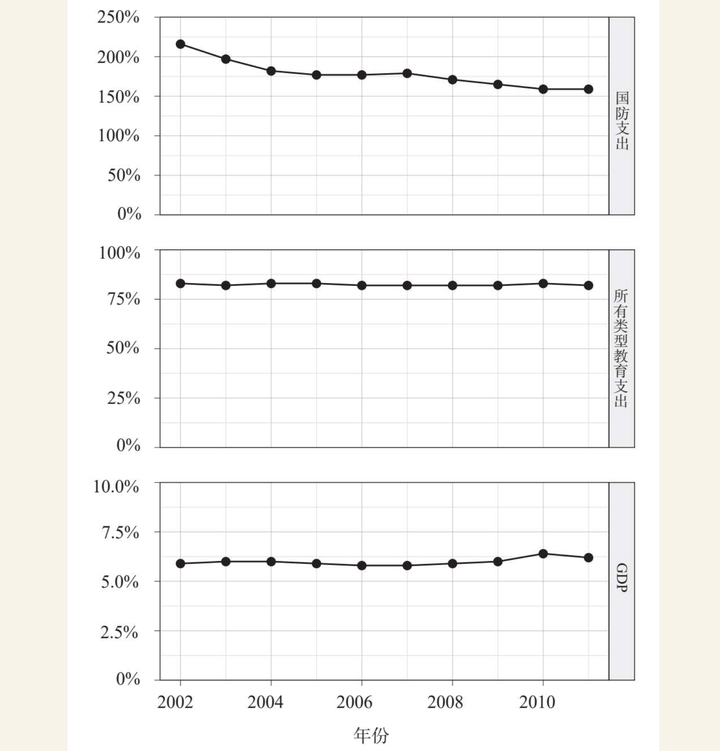

在 2010—2011 学年,美国政府在高等教育上至少花费了3170 亿美元,占年度教育预算的 67%,而这些钱,却大大助长了美国教育的信号内卷:

这些钱奖励了卷王,却拖累了社会。

对于美国教育的种种弊病,经济学教授布莱恩·卡普兰在他的著作《教育的浪费》中(以对话体的形式)提出了他的看法和解决方案:

弗雷德里克:所以,你只是一个「伪装」的温和派。说说你的教育政策建议吧?

布莱恩:对于小学和中学,采取基于经济状况调查的教育券制度。这样,纳税人只需要资助贫困儿童的教育。对于非贫困儿童接受教育,完全由父母买单。

格雷琴:高等教育呢?

布莱恩:结束纳税人对教育的补贴。不过,为了确保贫困学生的入学机会,政府可以提供无补贴学生贷款,将拖欠贷款的收集工作外包给美国国税局。

格雷琴:(恼怒地叫道)你疯了吗?

布莱恩:(无语)

格雷琴:你赞成提高学费。这怎么使教育变成更好的买卖呢?

布莱恩:对谁来说是「更好的买卖」?提高学费就是有意让上大学成为一个「更坏的买卖」,学生大部分时间都花在无意义的追逐文凭上,提高学费使教育变成了社会层面上「更好的买卖」。

弗雷德里克:怎么说?

布莱恩:提高学费可以促使年轻人在教育信号上浪费更少的时间,转而把更多的时间用在提高劳动力产出上。

格雷琴:(话语中带着讽刺)毫无疑问,你说的「浪费」也包括我在攻读社会学学位的时候花的时间。

布莱恩:(认真地说)我从不少社会学家那里学到了很多,衷心感谢你们这些社会学人对社会学的贡献。不过,我想知道,你学了那么多年的社会学知识,现在你拥有哪些相关的职业技能呢?

格雷琴:(停顿片刻)我知道怎么教社会学,也知道如何开展社会学研究。如果高等教育得到更多的资金支持,我觉得这些技能都能派上用场。

布莱恩:好的,看来,你已经学会了怎么当一名社会学教授。你的学习还与哪些其他工作对口呢?

格雷琴:我可以教 K-12 阶段的社会研究课;我可以为美国人口普查局工作;我知道怎么统计数据,所以,我想,我也可以担任某个地方的定量分析专家。

布莱恩:那么,你在学校接受的社会学学术培训中,有多少能用在「与教授工作无关」的职业中呢?

格雷琴:(勉强地说)只有一点点。我总不能教八年级的学生布迪厄的社会资本理论吧。

布莱恩:如果你当时知道自己最终从事的工作和学校教的东西没什么关系,你可能早几年前就离开学校了。

格雷琴:不见得。要想找一份体面的工作,我需要高级学位。

布莱恩:为什么雇主需要这些「多余」的文凭呢?

格雷琴:这很简单,用社会学常识来说,职场有一个地位等级制度,不可能每一个人都位居榜首,雇主通过文凭为员工排位置,所以文凭成了他们进行精英管理的手段。

布莱恩:这么说,我们俩还是有一些共同点的。信号是「知识强化版」的社会学常识。

弗雷德里克:继续说,洗耳恭听。

布莱恩:假设拥有高级学位的工人实际上并不比没有高级学位的员工更有生产力。每个雇主都会有一个「快速赚钱」且万无一失的方法:解雇拥有高级学位的昂贵员工,用具有相同能力但是没有高级学位的员工取而代之。

弗雷德里克:因此,拥有高级学位的员工必须更有效率,不然就麻烦大了。

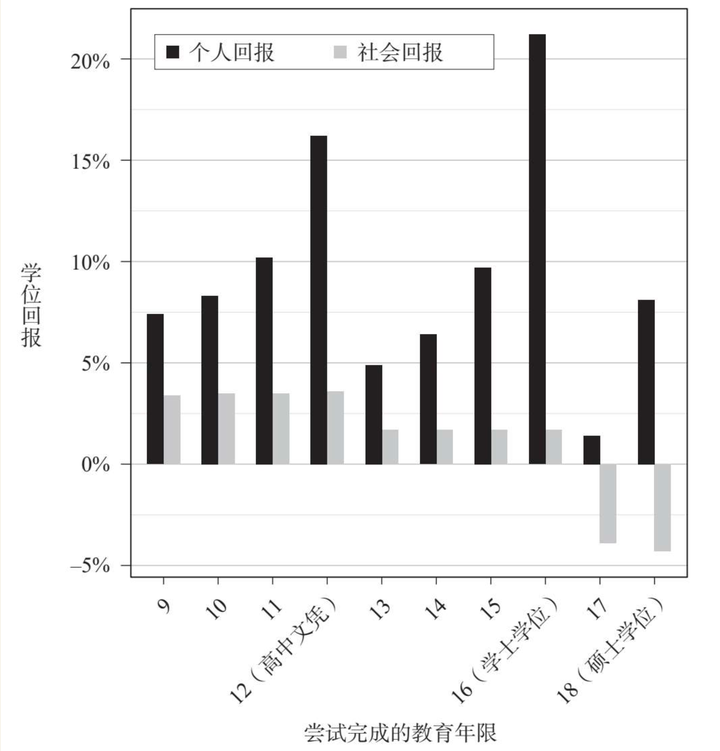

布莱恩:通常来说是如此。然而,这并不意味着高级学位会提高生产力。他们可能只能证明员工「与生俱来的」的能力强。

格雷琴:这和「社会学」有什么关系?

布莱恩:信号模型的解释是:从社会角度来看,文凭的高低是相对的。为了站在社会等级制度的上层,精英需要获得大多数人没有的文凭。

格雷琴:这一切都没有改变事实——年轻人需要高等教育,才能在现代经济中找到好工作。

布莱恩:暂时是。但大幅削减预算,可以大幅缓解文凭通胀。教育变得更昂贵后,受教育的人群的数量变少;学生人数一旦变少,工作者所需的教育程度就变低。

格雷琴:所以在你看来,教育成本变高,学生就会远离教育,但是,学生贷款危机难道只是我们的想象吗?

布莱恩:真正的危机是:每年有超过一百万名新生最终无法顺利毕业。他们的失败是可以预见的——学习差、考试成绩低的学生很难获得更高级的学士学位。与其用微不足道的学生贷款来诱惑这些边缘学生,我们应该直言不讳地警告他们,大学不适合他们。

达里亚:照你这么说,所有这些「边缘」高中生在毕业后该怎么谋生呢?

布莱恩:我们不应该等到高中毕业那一年才给他们建议。相反,在那些对学业不感兴趣的孩子 12 岁左右,我们就应该干预,引导他们去接受职业教育。这些孩子可能永远不会找到所谓的「使命感」,但是,职业教育至少能帮他们得到一份劳有所得的工作。

达里亚:你这么说,似乎在助长社会阶级化之风。

布莱恩:(面带疑惑的表情)难道我们今天居住的社会不是阶级社会吗?

格雷琴:我们的社会非常不平等,并且情况可能会变得更糟。如果我们听你的,情况肯定会变得更糟。将所谓的弱势学生分流到职业教育,这就等于将他们排除在高端工作之外。尤其是对下层阶级和工人阶级家庭的孩子来说,他们将永远没有机会爬上更高的社会阶级。

布莱恩:一位社会学人居然忽视了社会现实,说实话我很惊讶。想想广大的美国下层阶级的人员数量。这些人中的大多数都没法从高中毕业,你当真觉得他们能顺利读完大学,从此摆脱贫困吗?

格雷琴:如果他们享受与你的孩子一样的优势就好了。

布莱恩:假设你关心一个学习差、考试成绩低的 12 岁男孩。他极度憎恨学校。而你不希望他最终陷入贫困。你可以把他留在传统的大学学术轨道上,或者将他「分流」到职业培训之路。你会选择哪个?

格雷琴:(长时间停顿)呃,我会建议他走职业方向。

布莱恩:因为你认为他更有可能以这种方式摆脱贫困。

格雷琴:我们的教育体系已经为孩子塑造了他们未来在资本主义体系中的角色。职业教育则进一步助长了这种迎合商业的倾向。

布莱恩:如果你是对的,为什么高中毕业生很难找到好工作?按照你的说法,商业资本家应该会毫不犹豫地去雇用高中毕业生,因为他们过去 12 年都在学习怎么为企业服务。

格雷琴:没有一个系统是完美的。

布莱恩:从雇主的角度来看,K-12 不是「不完美的」,而是紊乱不堪的。学校几乎没有注意到雇主的人力需求。坦率地说,如果为资本主义等级制度添砖加瓦是我的目标,我会建议中小学模仿军事院校的模式。我会严格训练每个学生去学会遵守和服从,实施严厉的纪律和严格的标准。我会从课程中删除美术、文学和历史。那时,所有的社会研究都会鼓吹这样一个主题:「对企业有利的,就是对国家有利的。」

格雷琴:听上去像是「反乌托邦」的样子。

布莱恩:是的。我不会把我的孩子送到这样的学校。不过,如果学校的初衷真是为了塑造孩子在资本主义体系中的未来角色,那学校本来就应该是这个样子。相比之下,职业教育的重点不是给孩子「洗脑」,逼他们接受某些不需要任何技能的工作,比如出纳员,而是教孩子一些在市场上真正有用的技能,以获得雇主的青睐。

弗雷德里克:从经济角度考虑,职业教育可能对那些孩子更好,但是,按照你的建议,孩子的童年会缩短。我们的社会足够富裕,大可以让青少年推迟一些时间参加成人工作、承担成人的责任,这些可都是苦差事呀!

布莱恩:学校的苦差事呢?

弗雷德里克:这些都是人生的一部分。

布莱恩:我们不要采取双重标准。当孩子在工作中感到无聊和怨恨时,我们会同情他们,觉得他们是受害者,并呼吁进行监管。当孩子在学校感到无聊和怨恨时,我们只会抛出一个白眼,告诉他们忍住。对于年轻学生和年轻工人来说,明智的问题是,这份痛苦是否带来足够的回报。

弗雷德里克:孩子太小了,怎么能做出明智的判断呢?

布莱恩:虽然年轻人的判断力出了名的差,但家长式作风也同样令人失望。今天的学校强迫每个孩子“为上大学做准备”,但只有 1/3 的孩子最终跨过大学的终点线。

弗雷德里克:你的改革听起来很务实,但是,我从你的话中嗅出了自由意志主义的意识形态,不是吗?

布莱恩:说起来很复杂。我对教育的「非正统」观点,早在我对政治哲学感兴趣之前就形成了。从幼儿园开始,我就开始相信类似信号之类的东西。

弗雷德里克:(讽刺地说)难怪,你说的东西很像一个 5 岁小孩编造的理论。

布莱恩:当然,我在幼儿园没有提出什么「理论」。我当时只有两个直观的感受:首先,我必须在学业上出类拔萃,才能在长大后找到一份好工作。其次,我永远不会在工作中使用大部分的书本知识。尽管我花了很多年,才发现两者之间的冲突,但是在初中的某个时候,我便开始(粗略地)用信号理论来解释我在教育上的种种困惑。凭借这些粗略的理解,我慢慢地弄懂了教育系统,于是,我开始「操纵」教育系统,我想方设法在那些既无聊又无用的课程中全都获得 A 的成绩,当然,并非我认可那些课程的价值——我采取了尽可能省时省力的方式,只要得高分就行。

弗雷德里克:所以,你是一个教育的反叛者,而不是教育的改革者?

布莱恩:对,高三之前,我算是一个反叛者。但是,在高三时,我与自由意志主义邂逅,教育改革就顺理成章成了我的追求。为什么政府要补贴造成社会浪费的教育呢?这令我着实疑惑。

弗雷德里克:那么,你承认自己的教育改革建议受到了你的意识形态影响。

布莱恩:不。我只承认我的政治哲学——你称为「意识形态」也无妨——影响了我提出的问题。

弗雷德里克:但令人惊讶的是,你做的一切与你的意识形态完全一致。

布莱恩:这点我不同意。自由意志主义者很少挑战自己拥护的教育事业。相反,他们承诺,「自由市场将使教育变得更好」。

弗雷德里克:嗯,你为什么不这么说呢?

布莱恩:因为我不相信。这种说法与我所看到的一切背道而驰。我上过公立学校,也读过私立学校。它们从本质上是一样的。

达里亚:不管你喜不喜欢,政府支持教育受到了公众的拥护。像你这样直截了当地反对教育,谁会支持你呢?

布莱恩:你可能是对的。我写过一本书,叫作《理性选民的神话》(The Myth of the Rational Voter),整本书讲的都是这个主题——受欢迎的政策不好,好的政策不受欢迎。

达里亚:你对教育持愤世嫉俗的态度。

布莱恩:我更喜欢用「现实主义」来定义自己,但是,随便你怎么说都没关系。选民赞成听起来不错的政策,政府当然也会采纳,即使它们的效果不佳。这就是我所说的「社会期望偏差下的政治」。削减教育支出尽管有其优点,但听起来很糟糕,因此它不受欢迎,至今也没被尝试过。

达里亚:既然这样,为什么你还要提倡永远不会被采纳的政策?

布莱恩:作为一名经济学家,我的回答是:我们应该始终考虑「边际」,或者,简单一点说叫「余地」。我深知,我的观点不太会大幅改变教育现状,但是,如果我的努力给主张削减教育补贴的鹰派获得一点额外的知识上的支持,从而带来一点点政策上的倾斜,那就够了。不过,最终,我怀着人文主义者的情怀迎接了这项挑战。了解世界,改善世界,都是功德无量的。希望我的努力能够为社会节省时间和金钱,缓解长期受「苛捐杂税」之苦的纳税人的困境。但是,就算全世界不听我的建议,对我来说,找出最好的政策本身就是值得的。