问题描述

间隔重复(Spaced Repetition)指的是在适当的时间间隔内多次重复学习同一知识内容,以充分利用大脑在长期记忆形成中的“间隔效应”。这一策略基于多年认知心理学和记忆研究的成果。著名心理学家艾宾浩斯提出的遗忘曲线揭示,人们在学习后会迅速遗忘大部分信息,而在合适的时间点进行复习则能够显著提高知识保持率。后来,相关研究进一步证明:利用一段逐渐拉长的间隔进行复习,不仅可以延缓遗忘,还能使记忆更加牢固。

与间隔重复密切相关的认知理论还包括:

- 提取练习(Retrieval Practice):该理论强调主动回忆信息(而非被动复习)能够更有效地巩固记忆。通过间隔重复来引发回忆挑战,反而能够促进深层次的记忆加工。

- 合意困难(Desirable Difficulties):这是一种学习策略理论,主张适度制造学习难度(如设置一定的间隔和变换学习环境),虽然在短期内可能带来更大的挑战,但长期来看有助于知识的持久记忆。

- 记忆巩固与元认知:理解大脑如何对信息进行编码、存储与提取,以及学习者如何自我监控学习过程,对于设计出高效的复习计划至关重要。利用间隔重复,学习者可以更好地安排复习节奏,从而促进记忆巩固。

目前,间隔重复的应用已在一些数字学习工具中得到广泛实践。如知名软件 SuperMemo、Anki 和 Quizlet 等利用特定的算法,根据个体记忆遗忘曲线自动调整复习间隔,帮助使用者在遗忘边缘进行有效复习,取得了良好的使用反馈和实际效果。然而,在传统学校教育中,课时安排、教学模式以及评估方式通常较为死板,学生也往往依赖于考前突击和死记硬背,在考试结束后几周大量遗忘知识。间隔重复强调分散学习、主动回忆,理论上可缓解此问题,但却未能得到大规模应用。

与此同时,教师培训鲜少涉及认知科学原理。一线教育者常误将其等同于“题海战术”,家长群体亦存在“电子设备干扰学习”的认知偏见。

为什么被大量实证研究验证的高效学习方法,始终难以融入主流教育体系?

最核心、最直接的原因在于:在传统的、没有技术辅助的学校课堂环境中,由教师手动实施真正的、有效的间隔重复,其工作量和复杂性是完全不现实的,甚至是「非人力所能及」的。

作为替代,有些课程采用了螺旋式教学,会周期性地回顾知识点,这比完全不复习要好,并且是教师在没有技术帮助下能做到的「最好」的近似方法。

但是,螺旋式教学在精确度、个性化和优化程度上,远远达不到真正间隔重复的要求,因此也无法发挥其最大的记忆效益。

想要充分利用间隔重复,唯有自主学习。

以下内容节选自 @Thoughts Memo 汉化组的译文《第二章 学习的科学》

让我们以间隔重复法为例。尽管现在有些课程采用螺旋式教学方法,在后续的教材章节或高年级中自然地重温、深化先前的内容,但这种做法在颗粒度、精确度和个性化水平上远远不及真正的间隔重复所要求的标准,也难以充分发挥间隔重复的最大效益。若要将间隔重复的潜力充分发挥,教师需要为每个学生的每个学习主题都制定一份重复计划,并根据学生的表现持续调整这些计划。更复杂的是,每当学生学习或复习一个高阶主题时,他们实际上也在潜移默化地复习许多基础主题,这就意味着所有相关主题的重复计划都需要随之调整。

当然,这是非人力所能及的工作量。事实上,在我们开发在线系统之前,曾试过在传统的面对面课堂中手动实施一个简化版的间隔重复。结果令人瞠目结舌:仅仅是教授两个班级,每个班级只有寥寥数名学生,为整个班级(而非针对每个学生个性化)实施一个极其粗略的间隔重复方案,就已经占用了比全职工作更多的时间和精力。而这仅仅是实现有效教学所需的众多策略中的一个而已!

以下内容节选自 @Thoughts Memo 汉化组的译文《第十八章 间隔重复(分散练习)》

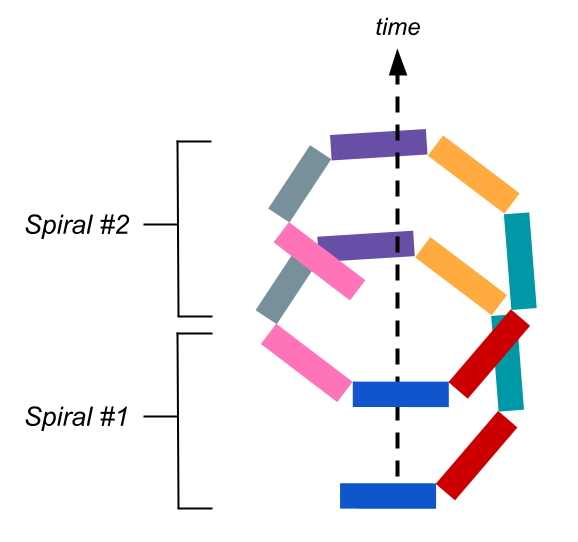

间隔重复与螺旋式教学

一些课程采用螺旋式教学方法,在后续的教材章节和/或年级中自然地重温和深化学习内容。与缺乏系统性复习的传统教学模式相比,螺旋式教学显然是一种改进——它允许教师在没有技术辅助的情况下,在小组层面进行手动教学时,在某种程度上利用间隔效应。然而,螺旋式教学仍未达到实现真正间隔重复最大效益所需的细致、精确和个性化水平。

请注意,虽然螺旋式教学有时与发现式学习混为一谈(两者在 1960 年代被广泛归功于心理学家 Jerome Bruner),但这实际上是两个独立的概念,我们并不打算支持后者。有许多螺旋式课程(例如,Saxon Math)利用直接指导而非发现式学习。这里的讨论仅限于螺旋式教学在多大程度上利用了间隔效应,而非教学方法本身。

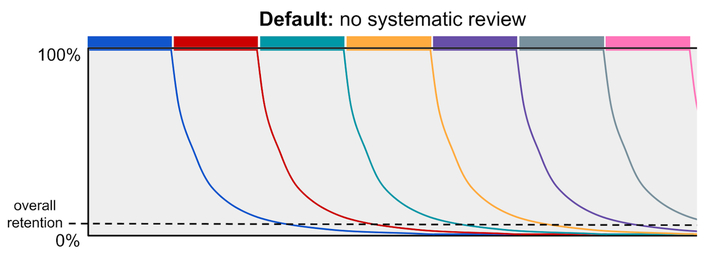

要理解螺旋式教学与间隔重复之间的区别,最好从遗忘曲线的角度来进行可视化比较。我们从传统的教学模式开始,其中大量相关材料一次性教授,而之后并没有系统性地复习。在这种教学模式下,学生很快就会遗忘所学内容,他们的整体记忆保持率极低。

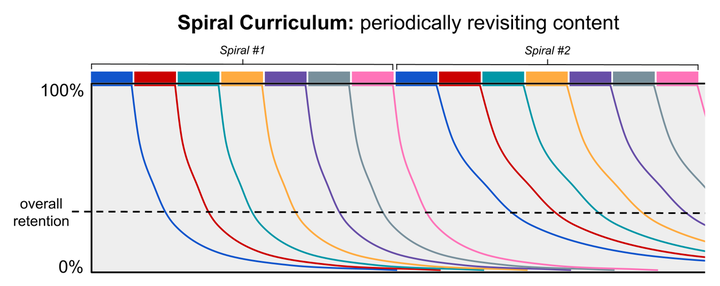

通过定期重温内容,螺旋式课程能够恢复被遗忘的知识,并利用间隔效应来减缓知识的流失。这提高了学生对所学内容的整体记忆力。为说明这一点,下面展示了一个具有两个螺旋的螺旋课程的遗忘曲线:

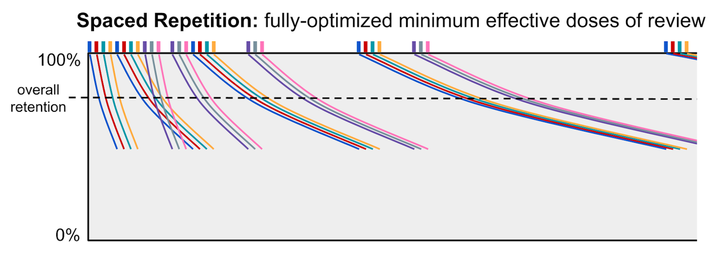

间隔重复将这种思路发挥到极致,通过完全优化复习过程。它精确地调整复习的间隔,以保持一致的高水平记忆力,并尽可能快地减缓衰退(即拉长衰退曲线)。复习间隔不断根据学生的表现进行调整,表现好时间隔延长,表现差时间隔缩短。通过将复习过程优化到极致,间隔重复进一步提升了学生对已学知识的长期记忆效果。

然而,虽然间隔重复更为理想,但它对教师的工作量要求非常高。若要将其真正落实到,间隔重复要求教师为每一个学生的每一个知识点建立复习计划表,并根据学生的学习表现不断更新这些计划表——而且每次学生学习(或复习)一个高级主题时,他们实际上是在隐含地复习许多更简单的主题,所有这些主题的重复计划都需要因此进行调整。

从这个角度来看,螺旋式教学可以被视为在没有技术辅助的情况下,教师在小组层面教学时「能做到的最好」。间隔重复是最大化记忆力的最佳解决方案,但手动执行间隔重复是不可行的,因此螺旋式教学是教师在没有技术辅助的情况下可以实际执行的次优选择。