问题描述

有些人说说应试教育比西方教育好,那为什么有些有钱人宁愿花大价钱移民或者让孩子留学去接受西方教育,也不愿在中国接受免费的应试教育?

有没有可能,某几个西方国家(比如美国[1],英国[2],瑞典[3])这十几年来一直在尝试加大他们应试教育的强度。

那么,古尔丹,代价是什么呢?

他们青少年的心理问题以及自杀率随着这些应试化改革而激增。

看到高赞说「中国教育比西方好,不是中国说的,是西方说的」这句话我就想发笑。这些短视的西方人只看到了考试成绩,却没有看到备受折磨的学生。

反观曾经的应试教育强国——韩国,近年来的学校压力在逐步减轻,青少年的自杀率也不断下降。

不过,他们学生的 PISA 成绩也在下降。

你觉得这是坏事还是好事?

也有西方人觉得这是好事。

以下内容均为 @Thoughts Memo 汉化组正在翻译中的译文

#71:对学校教育和考试分数的执念所引发的心理健康恶果:以韩国为例

不过,好消息是,这种执念似乎正在减弱。

亲爱的朋友们:

我一直在近期的几封信中探讨国家教育政策与儿童心理健康之间的关联。在第 51 封信中,我列举了多方面的证据,指出于 2011-2012 年在美国多数州开始生效的「共同核心课程标准」(Common Core Curriculum),对于当时学生和教师所报告的与学校教育相关的困扰急剧增加,以及美国学龄儿童中焦虑、抑郁和自杀率的急剧上升,起到了主要推动作用。

随后,在第 69 封信中,我提供的证据表明,于 2016-2017 年生效的新版「英国国家课程」(UK National Curriculum)——该课程限制了学生的课程选择范围,并加重了高风险年终考试的分量——导致了学业压力报告的增加,并急剧降低了英国学生的心理健康。接着,在第 70 封信中,我将目光转向瑞典,发现该国教育法案的一项剧烈变革——其中规定了更狭窄的课程体系、更多的考试以及教师必须遵循的更严格评分程序——自 2012 年该法案生效起,导致了瑞典儿童心理健康的滑坡。

在美国、英国和瑞典,焦虑、抑郁以及其他心理健康不良指标的发生率上升,恰好与政府强制推行使学校教育比以往更令人不快、压力更大的政策的时间点相吻合——这绝非巧合,也本不该令人意外。

我在此系列信件中所记录的现象,或许可以表述为一条社会心理学法则:当政府规定教师必须教授哪些内容,并增加考试的比重时,学龄儿童的心理痛苦程度便会随之增加。

一项又一项的研究(其中一些研究涉及数十个国家)表明,无论此类数据在何处收集,导致儿童焦虑和抑郁的首要原因均源于学校教育所带来的压力(相关综述请参见 Cosma 等人,2020;Hogsbert 等人,2021;Marquez 等人,2022;Pascoe 等人,2020;Steare 等人,2023)。正如我所言,这本不该令人感到意外。孩子们在学校度过的时间,除了家以外,比任何地方都多;而在学校里,他们并不自由。他们受到无微不至的管束,并持续不断地在与同龄人的比较中被评判,在这样的环境中,许多孩子被引导着相信,如果不能出类拔萃,就等同于做人的失败。我们任何一个人身处此境,都会感到焦虑和抑郁。因此,当国家法律削弱了教师们调适教学氛围、设法使学校生活变得稍微愉快一些、压力小一些的能力时,其结果便是儿童心理健康的降低,这一点也就不足为奇了。

现在,我将通过这封信,将目光转向韩国。这里的情况与美国、英国和瑞典有所不同,但却为上述社会心理学法则提供了进一步的佐证。在我先前描述美国、英国和瑞典的学校「改革」之前的数十年里,韩国拥有着堪称世界上最为繁重的教育体系,同时,至少在那些被纳入儿童心理健康国际调查的数十个国家中,韩国的孩子们也是最不快乐的。但是,大约从 2012 年开始,恰恰在美国和瑞典儿童的处境日益恶化之际,韩国的情况却开始有了一些起色。

韩国社会中那些盘根错节的「世界之最」

多方数据显示,韩国学生的学习时间比世界上任何其他地方的学生都要长(Ahn & Baek, 2013);在国际学生评估项目(PISA, Program for International Student Assessment)的测试中,他们的成绩经常位居榜首或接近榜首(OECD, 2023);然而,他们的自杀率却高于有记录以来任何其他国家的学龄儿童(Kwaka & Ickovics, 2019)。韩国还被评为全球养育子女成本最高的国家(Ryall, 2023),并且近年来已成为出生率最低的国家(Kobara, 2024)。所有这一切,都源于这个国家对于一场考试的执念——这场考试表面上,且在很大程度上确实,决定了大多数学生的未来。

全球强度最高的教育体系

在朝鲜战争(1950-1953)的满目疮痍之后,韩国当局立誓要通过教育将国家从废墟和赤贫中拯救出来,带入现代世界。教育(尽管我更倾向于称之为「学校教育」,这与广义的「教育」有所不同)成为了国家箴言。一个严苛的、竞争异常激烈的学校教育体系由此建立,旨在让最聪明、最勤奋的年轻人能够脱颖而出。对于所有渴望在社会和经济地位上有所提升的人而言,中学教育的终点过去是,现在依然是一场长达 8 小时、令人精疲力竭的考试——即「修能」(Suneung),它也被称为「韩国 SAT」,并被学生们戏称为「地狱考试」。

这场考试的成绩决定了谁能进入那些等级分明的顶尖名牌大学,反之,也决定了谁无缘任何大学。各大公司主要从这些名牌大学招聘高级职位,因此,「修能」的成绩在很大程度上决定了孩子们未来的生计。鉴于此,即便是那些对韩国教育体系心怀不满的父母,也不得不无情地给孩子施加学习压力;而那些经济条件本不宽裕的家庭,也会斥巨资为孩子报名参加私立课程和辅导,以补充其常规的学校教育。整个体系都围绕着这场考试以及企业根深蒂固的招聘模式而运转。

以下是一位记者(Vidwans, 2024)在她探访首尔一所学校附近时,对「修能」考试当日情景的描述:

「当我于 11 月 15 日(2023 年)——这个韩国声名远播(亦可理解为『令人望而生畏』)的大学入学考试日——抵达市中心的景福高中(Gyeongbok High School)校门口时,一群家长早已在附近一座教堂的屋檐下等候。雨下了一整天,距离他们的孩子结束考试、终于走出校门还有好几个小时。这些亲属们并没有通过闲聊来打发时间,也没有在附近的咖啡馆躲雨,而是各自撑着雨伞或站在遮阳篷下,僵直而沉默地伫立着,目光都紧盯着那条通往学校的斜坡。

「这场长达 8 小时……的考试日,是整个国家都高度关注的事件,全国上下齐心协力,以确保考试尽可能顺利且按部就班地进行。学校会举办精心策划的仪式为学生们加油打气,而政界人士和名流们则会发表声明祝他们好运。银行和商店歇业,大批警力出动维持交通秩序,并为可能迟到的考生提供送考服务。确保考试听力部分的绝对安静是头等大事。全国范围内的航班都会停飞,以帮助学生集中注意力;而今年,由于预报有雨,气象学家们也赶紧向焦急的家庭保证,不必担心会有雷声干扰。」

为这场考试所做的准备,在孩子们尚在襁褓中时便已开始,并随着他们进入小学和中学阶段而不断强化。大多数学生在每个工作日的放学后,都会参加私人辅导或进入「补习班」继续学习,通常会持续到深夜。根据韩国卫生福利家庭部 2009 年的一份报告(Lee, 2009),当时韩国一名 12 岁的普通学生每周学习时间长达 58 小时,而一名 18 岁的青少年则平均每周学习79小时。对于这名 18 岁的青少年而言,这其中包括在校学习 59 小时,参加辅导班或补习班8小时,以及自学 12 小时。

青少年心理痛苦程度全球最高

至少自 2003 年以来,自杀已成为韩国青少年死亡的首要原因,其致死人数甚至超过了车祸,并且在青少年自杀率方面,韩国已超过所有其他 34 个经合组织(OECD)成员国(Kim 等人,2020;Kwaka & Ickovics, 2019)。在抑郁、自杀意念和自杀未遂的发生率上,韩国青少年也持续位居经合组织国家榜首;并且,绝大多数韩国青少年都将学业压力视为其心理痛苦的主要根源(Ahn & Baek, 2013;Kim 等人,2020;Kwaka & Ickovics, 2019)。

全球育儿成本最高与出生率最低的国家

近年来,YuWa 人口研究所(YuWa Population Research Institute)持续将韩国评为全球范围内将孩子从出生抚养至 18 岁成本最为昂贵的国家(Ryall, 2023)。导致这一「殊荣」的主要因素,是父母们为了提高孩子的「修能」考试成绩而花费在家庭教师和私立补习班上的巨额资金。这是一个大多数父母都渴望摆脱的困境,但他们大多认为,若不如此行事,便会危及孩子的未来。

在一个养育子女如此昂贵、孩子们又因繁重学业而如此忙碌和不快乐的国家,其出生率持续走低,这绝非偶然。根据最新的估算,韩国每名妇女生育的子女数量仅为 0.7 人。换言之,对于当代每 100 名妇女而言,仅会降生 70 名婴儿。在一个医疗保健体系完善的现代国家,要维持现有的人口水平,需要达到 2.1 的出生率。近期《纽约客》(The New Yorker)杂志上一篇探讨全球大部分地区(尤其是韩国)出生率下降问题的文章(Lewis-Kraus, 2025),其标题便是《孩子的终结》(The End of Children)。

韩国商界的一些人士,由于担忧年轻人数量减少对经济造成冲击,一直在通过各种途径努力推动减轻学业负担,以期使生育子女成为一个更令人向往的选择(Kobara, 2024)。

韩国的好消息

好消息来了。韩国或许正走在从其教育体系失调中逐步恢复的道路上。近年来,那种认为「修能」高分是通往成功的唯一途径的观念已有所松动。随着韩国经济日益富裕,谋生方式也日趋多样化,一些家长开始认识到,他们的子女即便未能进入名牌大学,也同样能够取得成功。一些过去专为「修能」考试而设的补习班,也开始提供舞蹈、艺术以及其他能带来生活乐趣的课程。此外,极有可能是因为儿童数量以及高中毕业生数量的减少,名牌大学的入学竞争压力一直在下降(Kim 等人,2020)。其结果是,在过去大约 15 年间,韩国青少年的心理健康状况得到了持续而渐进的改善,同时他们的 PISA 成绩也有所下降(这可是件好事!)。

以下是一些相关数据:

在 2006 年至 2019 年间,年度「韩国青少年危险行为调查」(Korea Youth Risk Behavior Survey)显示,报告高度抑郁的青少年比例从 38.4% 逐渐下降至 26.5%;在过去一年中报告有自杀意念的青少年比例从 20.0% 下降至 12.2%;而在过去一年中报告至少有过一次自杀未遂的青少年比例则从 4.6% 下降至 2.2%(Cho 等人,2024)。这些都是在 13 年间取得的巨大进步。自 2019 年新冠疫情之后,这些数据保持稳定,未出现显著的增减。

并且,从 2006 年到 2018 年,韩国学生 PISA 的平均成绩,阅读部分从 556 分下降至 514 分,数学部分从 547 分下降至 526 分,尽管科学部分的成绩基本保持不变(从 522 分微降至 519 分)。就科学科目而言,其显著的成绩下滑发生在 2006 年之前,即从 2000 年的 552 分降至 2006 年的 522 分。

嘿,如果这些趋势能够持续下去,韩国的成年人或许终会发现,养育孩子毕竟也可以是一件充满乐趣的事情。

进一步的思考

颇具讽刺意味的是:在 21 世纪初,当 PISA(国际学生评估项目)的首次测试结果使全球目光聚焦于各国学生学业成绩的差异时,西方世界的政客们和一些缺乏远见的教育决策者们,因其学生分数远低于韩国及其他部分东亚国家的学生而感到难堪。于是,包括美国、英国和瑞典在内的一些国家,试图通过推行更为严苛的学校教育来效仿韩国等国。其结果却是,这些国家的 PISA 分数并未出现显著提高,反而学生的焦虑、抑郁以及其他精神痛苦指标的发生率大幅上升,逐渐趋近韩国此前已然存在的水平。与此同时,在韩国,其教育体系反而有所缓和,学生的痛苦程度也开始减轻。

那么,对于这一切,您有何看法?这个 Substack 专栏在一定程度上也是一个供大家讨论的平台,无论我们观点是否一致,我和其他读者都会尊重您的提问与评论。读者们深思熟虑的评论和问题,将为每一位阅读这些信件的人带来更大的价值。

此致敬意并献上最美好的祝愿,

Peter

参考文献

Ahn, S-Y, & Hye-Jeong Baek, H-J (2013). Academic achievement-oriented society and its relationship to the psychological well-being of Korean adolescents. Ch 13, pp 265-279 in C. C Yi (ed), The psychological well-being of East Asian youth. Quality of Life in Asia 2, DOI 10.1007/978-94-007-4081-5_13, Springer Science&Business Media Dordrecht.

Cho, J., et al. (2024). National trends in adolescents’ mental health by income level in South Korea, pre– and post– COVID–19, 2006–2022 Scientific Reports, 14. 2501.

Cosma, A. & eleven other authors (2020). Cross-national time trends in adolescent mental well-being from 2002 to 2018 and the explanatory role of schoolwork pressure. Journal of Adolescent Health 66, S50-S58.

Högberg, B., et al. (2021) Consequences of school grading systems on adolescent health: evidence from a Swedish school reform. Journal of Education Policy, 36:1, 84-106, DOI: 10.1080/02680939.2019.1686540

Kobara, J. (2024). South Korea birth rate squeezed by entrance exam pressures: central bank. Nikkei Asia. August 28, 2024 Online.

Kim, K.M., Kim, D., & Chung, U.S. (2020). Investigation of the trend in adolescent mental health and its related social factors: a multi-year cross-sectional study for 13 years. Int. J. Environ. Res. Public Health, 17, 5405; doi:10.3390/ijerph17155405

Kwaka, C.W., & Ickovics, J.R. (2019). Adolescent suicide in South Korea: Risk factors and proposed multi- dimensional solution. Asian Journal of Psychology 43, 150-153.

Lee, B. J. (2009). The current state of Korean children and youth. Seul: The Ministry of Health, Welfare and Family.

Lewis-Kraus, G. (2025). The end of children. The New Yorker, Feb, 2025.

Marquez, J., Inchley, J., & Long, E. (2022). Cross-country and gender differences in factors associated with population-level declines in adolescent life satisfaction. Child Indicators Research, 15:1405 1428.

OECD (2023). PISA 2022 Results (Volume I and II) - Country Notes: Korea. Online

Pascoe, C.M., Hetrick, S.E., & Parker, A.G. (2020). The impact of stress on students in secondary school and higher education. International Journal of Adolescence and Youth, 25, 104–112

Ryall, J. (2023). South Korea most expensive country in world to raise kids. DW Asia Newsletter 5/18/2023. Online.

Steare, S., Munoz, C.G., Sullivan, A., & Lewis, G. (2023). The association between academic pressure and adolescent mental health problems: A systematic review. Journal of Affective Disorders 339. 302–317

Vidwans. P. (2024). South Korean students still struggle under a draconian system. Institute of Current World Affairs. Jan. 27, 2024. https://www.icwa.org/south-korean-students-struggle/

作者:Peter Gray

发布于 2025 年 3 月 21 日

第 51 封信:「共同核心课程标准」是 2010 年以来美国青少年心理健康状况恶化的主因

多方证据表明,「共同核心课程标准」急剧加重了学校教育所带来的痛苦。

亲爱的朋友们:

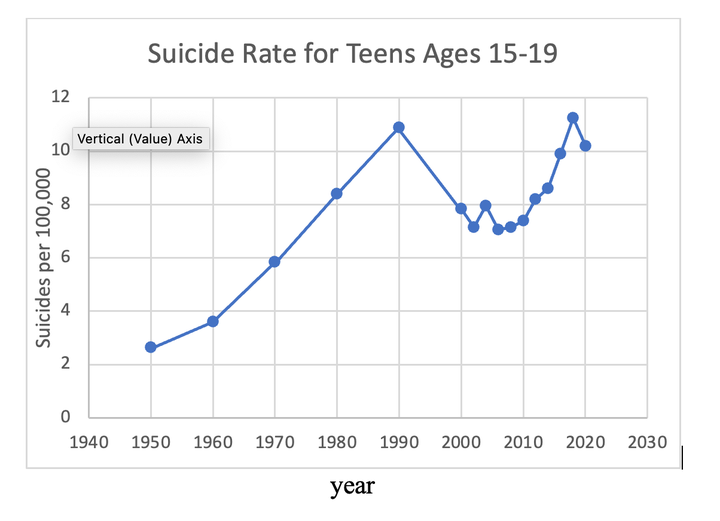

正下方的图表展示了 1950 年至 2020 年间,15 至 19 岁青少年的自杀率。当然,自杀仅仅是精神痛苦的冰山一角。我之所以选择这一指标,是因为其他指标(例如衡量焦虑和抑郁的指标)的度量方式随时间发生了变化,导致其不完全具备跨时间的可比性。尽管如此,这些指标所呈现的总体趋势曲线与此处所示的曲线大体一致。我仅采用 15 至 19 岁这一年龄段,是因为这恰好是美国疾病控制与预防中心(CDC)在年度自杀报告中所使用的年龄范围。对于更年幼的儿童,曲线的形状会相似,但总体自杀率会低得多。

在几个月前的几封信中,我曾提供证据指出:

• 在 1950 年至 1990 年间,儿童痛苦程度的急剧上升,主要源于社会变迁逐渐剥夺了儿童自由玩耍和独立探索的权利,而这些活动对于他们当下的快乐以及长远韧性的培养至关重要(参见信件 D2[4] 和 D4[5]——亦可参阅我在此问题上发表于《儿科期刊》的文章 J. Ped. article)。

• 在 1990 年至大约 2010 年间,痛苦程度的下降,则得益于计算机和互联网技术的发展,这些技术为孩子们提供了独立于成人控制的、全新的玩耍、探索以及与同伴联系的方式。到 1990 年时,成年人已在很大程度上限制了儿童自由的户外玩耍和独立行动能力,但如今孩子们有了另一种途径(参见信件 D3[6])。

• 大约从 2010 年开始,痛苦程度再度急剧上升,这主要归咎于「共同核心课程标准」(Common Core)立法所引发的学校教育变化,这些变化使得学校对于大多数孩子而言,比以往任何时候都更缺乏乐趣且压力倍增(参见信件 D5[7] 和 D8[8])。

现在,在这封信中,我再次聚焦于从 2010 年左右开始的青少年痛苦的增加。有一种流行的观点——但并非此领域多数研究者所认同——认为这种痛苦的加剧是由于青少年智能手机和社交媒体使用的增加所导致的。在信件 D6[9]、D7[10] 以及 #45 中,我已概述了智能手机/社交媒体理论的不足之处。在这里,我再次回到这样一个观点:学校教育是孩子们痛苦的主要原因,而「共同核心课程标准」带来的变化使学校比以往更加有害。

正如我在第 50 封信中所解释的那样,「共同核心课程标准」是一套针对从幼儿园到十二年级(K-12)各个年级的「标准」,在 2010 年至 2012 年间被美国多数州采纳,以满足由《不让一个孩子掉队法案》(No Child Left Behind Act)(后经《每个学生都成功法案》(Every Student Succeeds Act)修订)所启动的联邦强制要求。为了获得联邦拨款,学校必须证明其正在遵循「共同核心课程标准」,并且学生在全州范围内的标准化学业测试中的成绩逐年提高。在「共同核心课程标准」的框架下,学区、学监、各个学校、校长乃至教师的成败,都基于那些旨在衡量学生极为狭窄学业成就范围的测试结果。

毫不意外,这给教师们带来了进行应试教学的压力,也迫使学校削减或取消了许多过去被认为是富有趣味或能引发学生兴趣的内容。课间休息时间被缩短甚至取消,午餐时间短到几乎只够狼吞虎咽地吃完(参见此处),诸如写诗和创作故事之类的创造性作业被削减,艺术和音乐课时被缩短或取消。这种对如此狭隘的「问责制」的过度关注,意味着许多学校的教师失去了根据直接观察到的学生需求和兴趣来灵活调整课程的自由。正如我在第 50 封信中指出的,其后果之一便是许多最优秀的教师选择了辞职。

以下,我将以摘要的形式,呈现学校教育是导致儿童痛苦的主要来源,以及自「共同核心课程标准」实施以来这些变化如何加剧了这种痛苦的证据。

青少年及其家长均指出:学业压力是青少年痛苦的主要来源,尤其是在「共同核心课程标准」实施之后。

美国心理学会每年都会进行一项名为「美国压力」(Stress in America)的调查。多数年份的调查对象仅为成年人,但在 2009 年和 2013 年,他们将 13 至 17 岁的青少年也纳入了调查范围。结果显示,报告承受高度压力的青少年比例在 2013 年高于 2009 年。事实上,在 2013 年,青少年被列为美国压力最大的群体。此外,与我在此强调的观点最为相关的是,2013 年有 83% 的青少年将学校列为他们压力的一个重要来源,没有任何其他原因能与之相提并论。相比之下,在 2009 年,有 43% 的青少年将学校列为他们压力的重要来源。值得注意的是,2009 年时还没有任何州采纳「共同核心课程标准」,而到 2013 年,大多数州都已经采纳了该标准。这表明,「共同核心课程标准」的实施,可能导致了将学校视为痛苦主要原因的青少年数量翻了一番。

自「共同核心课程标准」推行以来进行的其他调查同样显示,学业压力是青少年痛苦的最大来源。在 Pew 研究中心 2018 年的一项调查中,88% 的 13 至 17 岁青少年将「取得好成绩的压力」列为他们痛苦的来源之一。这其中包括 61% 的人表示这种压力「很大」,以及 27% 的人表示压力「有一些」。没有任何其他潜在压力源被如此频繁地提及。该研究的作者写道:「与取得好成绩相比,表示自己因追求良好外表(29%)和融入社交圈(28%)而感到巨大压力的人数大约只有前者的一半。大约五分之一的青少年表示,他们在参与课外活动和擅长体育运动方面面临很大压力(各占 21%),而表示自己在经济上帮助家庭(13%)、参与宗教活动(8%)、进行性行为(8%)、饮酒(6%)或吸毒(4%)方面感到很大压力的人比例则更小。」

在 2013 年由美国国家公共电台(NPR)、罗伯特·伍德·约翰逊基金会以及哈佛公共卫生学院联合进行的一项针对青少年家长的调查中,有 63% 的家长表示他们的孩子承受了「很大的压力」,并将学校作业列为这种压力的主要原因。

儿童自杀与精神崩溃的发生率和校历显著相关。

研究反复表明,学龄学生在校期间发生心理崩溃——以自杀以及因自杀未遂或有自杀意念而前往急诊就医的情况来评估——的几率,远高于非在校期间。例如,Carbone 及其同事(2019)的研究发现,因自杀意念和自杀未遂而入住急诊医院的比例,在上学月份比在六月、七月和八月的假期月份高出 50% 至 60%。

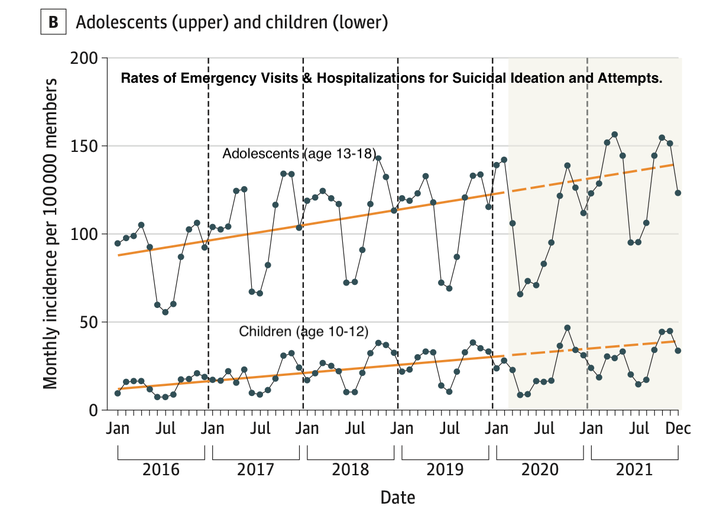

在另一项研究中,Kim 等人(2023)利用美国国家数据库(Optum’s Clinformatics Data Mart)分析了 2016 年至 2021 年间每个日历月份,儿童(10-12 岁)和青少年(13-18 岁)因自杀倾向而入住急诊的比例。总体而言,他们发现这两个群体的发生率均逐年呈现大致线性的增长趋势。而对我们的研究目的而言更重要的是,这两个群体在夏季月份的发生率均出现了急剧下降。他们研究报告图2中的图表(我已在下方重制)显示,七月份的发生率大约仅为在校月份发生率的一半。数据同时表明,在 2020 年,当学校因新冠疫情而关闭时,三月份的发生率急剧下降,并在接下来的整个春季和夏季都保持在较低水平。以下即为该图表:

图表来源:Kim 等人,2023

在审视图表时,值得注意的是,在整个研究期间,学年中急诊事件高发月份的增长幅度,要比最低谷的夏季月份更为陡峭。事实上,在这些年份里,夏季的增长几乎停滞,而学年期间的增长则相当迅猛。2021 年的例外情况,可能受到了新冠疫情的后续影响。

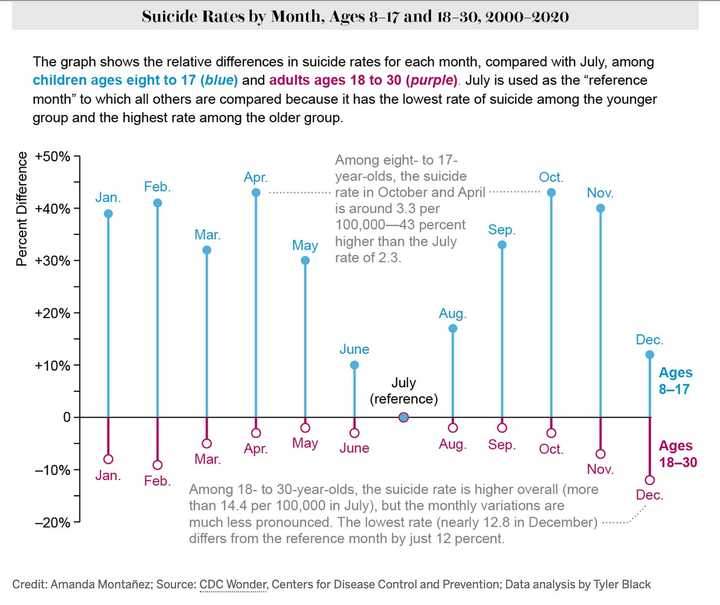

在《科学美国人》的一篇文章中,Tyler Black(2022)展示了一张图表,对比了学龄儿童(8-17 岁)与 18-30 岁成年人每月自杀率的模式。该图表清晰地表明,只有学龄儿童——而非已过学龄的成年人——才表现出在校月份自杀率高于夏季的模式。

该文章还总结数据显示,在上学月份期间,上学日(尤其是周一至周四)的自杀率远高于周末。

教育工作者报告称:自「共同核心课程标准」实施伊始,学校压力便随之增加。

在一篇硕士学位论文中,阿比盖尔·莫福德(Abigail Morford,2021)引用了多项研究,在这些研究中,教师及其他学校工作人员均报告称,「共同核心课程标准」及其附带的标准化测试加剧了学生和教职工的焦虑情绪。其中包括以下研究:

Holloway, J., & Brass, J. (2018)Holloway, J., & Brass, J. (2018)。《让教师承担问责:绩效主义的恐惧与愉悦》。《教育政策期刊》(Journal of Education Policy),33(3),361-382。这些研究人员通过访谈分析了教师们对标准化测试的看法。他们发现,教师们感到自己的专业性受到了侵犯并且焦虑不安,因为他们觉得衡量自身作为教师的价值完全取决于学生在这些测试中的表现。

Bausell, S. B., & Glazier, J. A. (2018)。《新教师的社会化与测试机制》。《哈佛教育评论》(Harvard Educational Review),88(3),308-333。这些研究人员分析了从 2009 年到 2015 年六年间季度教师讨论小组的会议记录。……他们发现,随着标准化测试日益成为公立学校系统的重要组成部分,教育工作者们的讨论焦点从关注学生需求转向了那些用以通过「标准 6」(Standard 6)来衡量教师效能的问责措施。由于对教师效能的评判完全集中于其学生在标准化测试中的表现,工作环境因此变得日益紧张。

Stauffer, S. D., & Mason, E. C. M. (2013)。《应对小学教师的职业压力源:给学校和管理者的实用建议》。《教育管理季刊》(Educational Administration Quarterly),49(5),809-837。这些研究人员就压力问题访谈了 64 名教师。他们指出,超过 50% 的教师因压力在入职后的最初五年内便离开了教育行业。他们发现,「百分之九十一的受访者将压力归咎于政治和教育体制结构」,其中包括强制性的高风险测试。正如其中一位教师所言:「感觉好像教学生如何考好试才是一切的重中之重。」这些研究人员解释了教师们在标准化测试后果所带来的压力之下,如何可能经历巨大的心理压力,进而导致职业倦怠、抑郁症状,甚至最终可能离开教师岗位。

Mitani, H. (2018)。《NCLB问责压力下校长的工作条件、工作压力和离职行为》。《教育管理季刊》(Educational Administration Quarterly),54(5),822-862。校长和教师一样,都感受到了《不让一个孩子掉队法案》(NCLB)问责制带来的压力。学校管理高层的焦虑情绪增加,会影响到整个学校的氛围。

进一步的思考

当谈及儿童的痛苦时,公立学校教育就如同「房间里的大象」——一个显而易见却几乎无人愿意正视的问题。然而,对于任何愿意审视的人而言,证据是确凿无疑的:学校是我们孩子焦虑、抑郁和自杀行为的一个重要诱因。随着越来越多的人意识到这一点,也有越来越多的人选择让孩子离开传统学校,转而接受在家上学或其他形式的替代性学校教育。

大多数教师似乎都认识到「共同核心课程标准」的危害,但又声称对此无能为力。他们觉得,若要避免遵循这些指令,自己唯一的选择便是辞职。但其实还存在另一种选择:他们可以罢工。他们可以集体表明立场——为了孩子们的心理健康,他们将拒绝授课,直到联邦政府强制推行的州级法规被废除为止。在《不让一个孩子掉队法案》和「共同核心课程标准」出台之前,学校并非理想之地,但自那以后,情况已然恶化了许多。这些强制性规定使得教师们更难拥有调整课程以满足其班级学生真实需求的自由,并促使学校管理者取消了那些过去学校里仅存的少数有趣事物。

这个 Substack 专栏在一定程度上也是一个供大家进行深思熟虑讨论的平台。我非常珍视读者的贡献,即便他们与我意见相左,有时甚至尤其如此。您在阅读先前信件的评论时会注意到,每个人都非常礼貌。您的提问和想法,将为我和其他读者提升这封信的价值。如果您曾亲身见证过《不让一个孩子掉队法案》(NCLB)或「共同核心课程标准」所带来的无论好坏的影响,或者有相关的问题,我和其他读者都非常乐意倾听。

此致敬意并献上最美好的祝愿,

Peter

注:若要查看我针对此文评论所做的相关讨论,请点击此处。

原文:Letter #51. Common Core Is the Main Cause of Youth Mental Health Deterioration Since 2010.

作者:Peter Gray

发布于 2024 年 8 月 29 日

#69:英国学校「改革」导致学校满意度与心理健康双双下降

美国并非唯一因政府强制推行课程与测试而导致学生心理健康下降的国家。

亲爱的朋友们:

在美国及其他国家进行的调查反复表明,在学龄儿童,尤其是青少年群体中,最为普遍的心理困扰来源——因而也是焦虑和抑郁的主要诱因——便是学业压力。这本不应令人感到意外。孩子们在学校度过的时间,除了家以外,比任何地方都多;而在学校期间,他们几乎没有机会做出自己的选择,并且其表现在与他人的比较中受到持续的评判。此外,近年来许多学生被灌输了一种观念(我曾著文论证这是错误的),即学校表现是未来成功的主要决定因素。当国家采纳严格的教育政策,减少师生选择的余地,并增加「一刀切」式测试的比重时,学生的痛苦便会加剧。

近年来,学校政策中最具危害性的变革,源于国家强制推行标准化测试,这些测试不仅用于评估学生的表现,还被用来评价教师、整个学校乃至学区。在此类强制要求下,那些考试成绩年年未能提升的学校可能会被评定为不合格,而其学生分数未能提高的教师则可能被视为不称职。这已导致学校政策发生转变,更加侧重于应试科目的反复操练,而对于那些许多学生更为喜爱但并非标准化测试目标的科目(如音乐和艺术),则减少投入甚至直接取消。在这样的环境下,教师们更难灵活调整课程内容以激发学生的才智与创造力。学校对于每一个人而言,都变得乐趣更少,压力更大了。

在一年多前的 D5 信中,以及近期在第 51 封信中,我总结了多方面的证据,指出从 2011 年和 2012 年开始推行的「共同核心课程标准」及新的高风险考试,导致了美国青少年焦虑、抑郁和自杀率的急剧上升,逆转了自 1990 年左右开始的此类痛苦程度逐渐下降的趋势。这也导致了许多最优秀的教师选择辞职。如今,我已积累了更多证据来支持这些关于「共同核心课程标准」影响的论断,我将在未来的信件中予以呈现。

然而现在,在本封信及下一封信中,我的目标是阐明,由国家强制性教育政策所导致的痛苦加剧并非美国所独有。在此,我将描述当英国推行了与美国「共同核心课程标准」类似的变革时所发生的情况;而在下一封信中,我将描述当瑞典采取了大致相同的做法后所发生的情况。

2015-2017 年英国学校「改革」的性质以及学生、家长和教师的反应

2014 年,在时任英国教育大臣迈克尔·戈夫(Michael Gove)的领导下,英国政府强制推行了针对「英国学校国家课程」(The National Curriculum for UK Schools)的改革。中学阶段的改革包括增加必修课程、减少选修课程、大幅增加采用政府规定的年终测试来评估学生表现,并利用学生的考试成绩来评价教师。这些改革自 2015 年开始生效,并从 2017-2018 学年起全面实施。

「改革」后第一个完整学年临近结束时,受影响群体的一些反应

来自学生、教师和家长的报告清楚地表明,这些变革加剧了学生的痛苦。为说明这一点,以下摘录了部分受影响者的言论,这些内容由英国流行小报《每日邮报》(The Daily Mail)于 2018 年 6 月,即改革全面实施后的第一个完整学年临近结束时收集并发表:

来自学生

**「**我想我从来没有因为学校的事情哭得这么厉害,直到 A-level 考试!!「压力山大」根本不足以形容我的感受;求求谁来把我从这苦海中解救出来吧。」[注:此处的 A-level 指的是英国中学教育最后两年进行的考试。]

「各位,我快要崩溃了。我的学业要垮掉了。我已经筋疲力尽到无法支撑的地步了。……我现在的状态糟透了。」

「考试真的太不公平了。我时时刻刻都感到焦虑不安,然后回到家又因为其他的考试而感到极度沮丧,躺在床上一动不动。这简直就是[不雅词语已删除]折磨。」

来自家长

「应该让迈克尔·戈夫(Michael Gove)自己去参加这些考试。有些学生要考 22 门甚至更多。这简直太荒谬了。」

「二儿子的这周至关重要,他要参加很多 A-level 考试。他两年来的辛勤努力……很可能因为一张试卷上的某一道古怪题目而功亏一篑,这似乎有失公允。如此巨大的压力是这个制度造成的,并非因为他不够努力。」

「今晚,我那漂亮又聪明的 16 岁女儿因为害怕她的 GCSE 数学试卷和英国文学试卷而哭得伤心欲绝!」[注:GCSE 指的是英国中学教育的前两年。]

「学生们所承受的压力简直令人发指。」

来自一位英语教师

「我每周必须在早上 7 点 45 分额外增加两节各一小时的课。这并非温习课或复习课,而是因为我们根本没能按时教完新的教学大纲。在 GCSE 英语中,所有内容都是为了应付考试……他们实际上必须背诵三篇课文和 18 首诗。这种期望简直要把他们逼疯了。」

教育工作者对「改革」的调查反馈

在 2016 年夏季进行的一项调查中(当时新课程已部分推行但尚未完全生效),75% 的教师报告称,在他们所在的学校,学生可选择的 GCSE 科目数量有所减少(Neumann 等人,2017)。他们指出,学生越来越被迫学习那些他们缺乏学习动力的科目,而被剥夺了学习他们更感兴趣科目的机会。在同一项调查中,76% 的英语和数学教师(这两个科目受第一波新 GCSE 要求影响最大)「强烈认同」,由于强制性的改革,他们的课堂教学已变得更加侧重于应付考试和考前准备。受访者也普遍认为,高风险的考试对教师和学生的心理健康都造成了负面影响。

在近期于 2024 年 6 月由英国学校和学院领导者协会(UK Association of School and College Leaders,2024)进行的一项调查中,11 年级的教师被问及:「回想一下您那些刚刚参加完考试的 11 年级学生,在本学年中发生了以下哪些情况?」最为普遍的回答——有 77% 的教师选择了此项——是「与考试焦虑相关的心理健康问题」。而在 2019 年进行的另一项教师调查中,73% 的教师报告称,新的 GCSE 评估体系已导致学生心理健康状况恶化(Stubbs, 2022)。

关于学业压力增加与生活满意度下降的调查证据

系统性的调查显示,前述英国学校「改革」开始之后,英国学龄青少年的学业压力显著增加,对学校的满意度显著下降,同时心理健康也随之滑坡。以下列举部分调查结果:

• 世界卫生组织每四年进行一次国际性调查——「学龄儿童健康行为研究」。一项针对来自 32 个(主要为欧洲)国家的 15 岁青少年反馈的分析显示,在 2014 年至 2018 年间,英国学生的学校满意度大幅下降,而学业压力则大幅增加(Lofstedt 等人,2020)。更具体地说,报告「对学校高度满意」的英国 15 岁青少年比例从 2014 年的 19.3% 下降至 2018 年的 11.1%。换言之,在学校改革前的最后一年与改革全面实施后的第一个完整学年结束这两个时间点之间,表示对学校高度满意的 15 岁青少年比例几乎减少了一半。同一项研究还表明,在 2018 年(此前并非如此),英国在对学校教育表示满意的学生比例方面,于 32 个国家中排名垫底。这些调查同时显示,报告因学业而感到「很大」压力的英国 15 岁青少年比例,从 2014 年的 25% 上升至 2018 年的 40%(Stubbs, 2022)。

• 一项针对经济合作与发展组织(OECD)「国际学生评估项目」(PISA)于 2018 年收集的 15 岁青少年数据的分析显示,与其他 24 个被纳入研究的欧洲国家相比,英国学生报告了更高的失败恐惧感以及更低的生活满意度平均水平(Children’s Society, 2023)。该研究还表明,在所有被调查国家中,生活满意度的下降与在学校缺乏归属感之间的相关性,要强于其与任何其他被评估变量之间的相关性(Marquez 等人,2022)。

• 在 2019 年一项针对曾寻求过心理健康支持的 25 岁以下英国儿童和年轻人的调查中,当被问及他们痛苦的重要来源时,最为普遍的回答是「在学校或大学里取得好成绩的压力」,有 77% 的受访者选择了此项(YoungMinds, 2019)。

最后的思考

倘若教育政策的制定者们能够从他们那种执迷不悟且被误导的信念——即认为教育可以被量化衡量,并且这种衡量能以某种方式改善教育——中跳脱出来,我想他们会轻易发现自身做法的谬误。事实上,已有充分证据表明,我们在学校里越是限制学生和教师的选择,越是依据标准化测试来评判他们,他们的智力投入程度和创造力就会越发低下。压力会抑制创造性思维,而围绕应试科目来缩窄课程范围,则会导致对极为狭隘的知识与思想片段的过度关注,这些片段往往与现实世界的关联甚微。因此,所谓的「改革」不仅导致了心理健康的下降,对于绝大多数学生而言,也意味着更差的教育质量。我将在未来的文章中提供这方面的证据。

那么,对于这一切,您有何看法?这个 Substack 专栏在一定程度上也是一个供大家讨论的平台。无论我们观点一致的程度如何,您的想法和提问都会受到我和其他读者的重视与尊重。读者们深思熟虑的评论和问题,将为每一位阅读这些信件的人带来更大的价值。对于本封信,我尤其希望能听到来自英国的读者们分享你们的亲身经历,这些经历或许与我在此描述的情况相符,亦或有所不同。

此致敬意并献上最美好的祝愿,

Peter

参考文献

Eszter Neumann, Emma Towers, Sharon Gewirtz, Meg Maguire (2017). A Curriculum for All? The effects of recent Key Stage 4 curriculum, assessment and accountability reforms on English secondary education. Available at https://www.researchgate.net/publication/311455824_A_Curriculum_for_All_The_effects_of_recent_key_stage_4_curriculum_assessment_and_accountability_reforms_on_English_secondary_education#fullTextFileContent

Petra Löfstedt, Irene García-Moya, et al. (2020). School satisfaction and school pressure in the WHO European region and North America: an analysis of time trends (2002-2018) and patterns of co-occurrence in 32 countries. Journal of Adolescent Health 66, S59-S69.

Jose Marquez, Joanna Inchley, & Emily Long (2022). Cross-country and gender differences in factors associated with population-level declines in adolescent life satisfaction. Child Indicators Research,15, 1405-1428.

Joshua E. Stubbs (2022). Has education-related stress increased among GCSE and A-level students since the introduction of linear assessments? BERA Blog.

The Children’s Society (2023). The good childhood report 2022. Online at https://www.childrenssociety.org.uk/information/professionals/resources/good-childhood-report-2022

Young Minds (2019). YoungMinds survey results—September 2019. Available at https://www.youngminds.org.uk/media/hihnhkpm/youngminds-act-early-survey-embargoed-to-monday-2nd-september.pdf

原文:#69. UK School “Reform” Led to Declines in School Satisfaction and Mental Wellbeing

原文:Peter Gray

发布于 2025 年 3 月 13 日

#70:更多证据表明:政府强加的学校「改革」加剧了学生的痛苦——以瑞典为例

瑞典,这个曾经人道对待儿童的模范国家,如今也屈服于追求高考试分数的国际竞争。

亲爱的朋友们:

我之所以开始深入探究政府强制推行的学校「改革」对心理健康的影响,是因为我对一个现象产生了兴趣:在美国,学龄青少年的焦虑、抑郁和自杀率在经历了长达 20 年(前 15 年逐渐下降,后 5 年保持稳定)的时期后,为何从 2012 年左右开始急剧上升。

有些人声称,这种急剧上升是青少年从 2012 年左右开始更多地使用智能手机和社交媒体所致。然而,当我广泛搜寻支持该理论的研究证据时,却发现证据阙如(参见信件 D6 和 #45)。这并非因为缺乏相关研究。事实上,学界已采用多种方法进行了数百项此类研究,并发表了数十篇系统性的文献综述。

我的发现是,无论采用何种研究方法,其结果都一致表明,智能手机或社交媒体的使用对青少年心理健康要么没有影响,要么影响极小。即便在发现微小影响(或者更准确地说,是相关性)的情况下,其正面影响的可能性也几乎与负面影响相当。我还发现,基本上所有在该领域进行过研究的学者,都不支持用智能手机/社交媒体理论来解释青少年痛苦程度的大幅上升(例如,参见 Odgers, 2024)。可悲的是,公众一直高度关注那些并未参与此类研究,并且显然也未曾仔细或客观审视相关研究的人士的观点,却忽视了那些真正了解情况的科学家的意见。因此,如今在美国,有一大批人认为,可以通过剥夺青少年(至少是年幼者)使用智能手机和/或社交媒体的权利来解决青少年痛苦的问题。

智能手机/社交媒体理论的站不住脚,促使我开始探索另一种解释青少年痛苦程度上升的理论——即「学校压力理论」。在美国,2012 年是大多数州采纳「共同核心课程标准」(Common Core Curriculum)的一年,这一标准通过在部分科目中增加高风险测试、将课程重心窄化为应试训练,并利用这些考试成绩来评估教师、学校乃至学区,从而极大地改变了全国的教育生态。随着学校管理者开始严厉打击任何在他们看来无助于提高考试成绩的教学活动,教师们在引导学生参与创造性的、能带来智力乐趣的活动方面的自由度大大降低。关于「共同核心课程标准」是导致美国青少年痛苦程度急剧上升主要原因的部分证据,请参见第 51 封信。

随后,为了进一步验证「学校压力理论」,我对其他一些近年来由政府强制推行国家课程「改革」(其主要目的在于提升该国在国际PISA考试中的排名)的国家所发生的情况产生了兴趣。关于PISA(国际学生评估项目)测试,我将在另一封信中详述,但在此提及是因为它是过去 15 到 20 年间一些国家进行教育「改革」的主要潜在原因。美国、英国和瑞典的权威人士及政客们,因看到其他一些国家(尤其是东亚国家)的学生在这些测试中的得分显著高于本国学生而感到脸上无光。

于是,这些国家的政府强制推行了学校改革,旨在使其学校的运作模式更趋同于那些高分东亚国家。他们并未费心去关注那些国家儿童的自杀率,也未曾深入思考这些测试是否真正衡量了对于拥有一个充实且富有成效的成年生活而言至关重要的心智品质。这俨然演变成了一场国家间的竞赛,看谁能从孩子们身上压榨出最高的考试分数。孩子们则成了这场可怕国际游戏中的棋子。并且,随着各国国内的学校也开始竞相争夺最高考试分数,这场游戏也蔓延到了国家内部。

在将研究范围扩展到美国之外后,我首先关注了英国。如果您尚未阅读,可以在第 69 封信中了解我的发现。正如「学校压力理论」所预测的那样,英国学生痛苦程度的上升并非像美国那样始于 2012 年,而是始于 2017/2018 学年,那正是他们新的学校强制规定全面生效之时。

现在,在本封信中,我将目光转向瑞典。

唉,瑞典,你都做了些什么?我一直将瑞典想象为孩子们的某种伊甸园——或者至少与其他国家相比,是相对的乐土。然而,今非昔比了。

一篇引导我关注瑞典的文章

几周前,当我读到贝卡·科里茨(Becka Koritz)一篇题为《瑞典如何辜负其儿童》(How Sweden Is Failing Its Children)的文章时,我开始注意到瑞典学校教育领域发生的变化,该文章在线发表于(此处)。贝卡描述了她在 20 世纪 70 年代和 80 年代在瑞典快乐成长的经历,那时的文化「以儿童的福祉为中心」,在那里,她和她的同龄人「感到被倾听和尊重,被视为真正的人——尽管年幼,却拥有与成年人大致相同的权利。」小学期间,她就读于一所市立蒙台梭利学校,在那里她备受信任,并被允许追随自己的诸多兴趣。她也承认,即便是在那个时候,当她升入中学后,情况也并非那么完美。她在 20 世纪 80 年代的中学教育经历,听起来与我本人在 20 世纪 50 年代末至 60 年代初在美国的中学经历颇为相似——存在不必要的限制且略显枯燥,但并不令人痛苦,而且课业负担尚轻,足以在课外留出大量时间进行自主活动。

然而,据贝卡所述,在她完成学业几十年之后,瑞典的学校教育发生了转变。她写道:「当瑞典的教育法在 2011 年修订之后,我童年时代所拥有的那种自由和相对的灵活性便消失了。那种希望确保所有儿童都能成功的愿望,催生了一套毫无灵活性的课程体系:如今,每个孩子都必须在同一时间、在学校里学习同样的内容。……我确信,这对所有儿童都造成了可怕的后果。更多的家庭作业,更早年龄段进行的更多评估——与我们当年在 70 年代和 80 年代相比,今天的瑞典儿童承受着远为巨大的压力。这导致他们的压力水平急剧飙升,许多儿童需要服用安眠药才能获得良好的夜间休息,并且出现了焦虑以及其他职业倦怠的症状。」

于是,我开始思考:2011 年的教育法究竟带来了哪些具体的改变?是否有研究记录了这些变化对儿童所造成的影响呢?

2011 年瑞典教育法修订案如何改变了学校教育

我将首先列出从互联网上的人工智能助手处获得的,关于瑞典 2011 年「教育法修订案」(Revised Education Act)的一些信息(并根据我后续研究的了解稍作了调整):

• 引入了一套新的国家课程体系,适用于瑞典所有形式的义务教育,其中包含了新的总体目标、指导方针和教学大纲。

• 强制性的国家科目测试,原先从 8 年级开始实施,现已扩展至 6 年级和 7 年级,用以评估学生的学习进展。

• 瑞典原有的四等级评分系统(从「优秀」到「不及格」)被一套六等级评分系统(A 至 F)所取代,其中 A 至 E 为及格等级,F 为不及格。[此举的目的是通过将及格等级从三个增加到五个,从而在及格水平内部实现更细致的区分。]

随后,通过阅读瑞典学者(尤其是 Lundahl 等人,2017)关于瑞典「改革」的著述,我了解到其中一个颇具瑞典特色的做法。瑞典有着悠久的传统,即倾向于由教师在整个学年中对学生进行评分,而非严重依赖年终考试。因此,他们在「改革」中试图——尽管看起来有些生硬地——坚持这一传统。他们没有增加年终考试的比重,而是制定了详尽的评分标准,要求教师在整个学年期间都必须遵循这些标准来给学生打分。如今,任何特定年级的所有学生,都被期望学习与该年级其他所有学生完全相同的内容,并且要求教师采取措施来证明学生确实学到了这些知识。我想,这正是贝卡(Becka)在写下「如今,每个孩子都必须在同一时间学习同样的东西……」时所指的情况。

这些措施通常要求教师在学年期间频繁地对学生进行测试,以确保他们掌握了规定要学习的内容。教师们必须通过出示证据来支持自己的评分,证明评分是基于学生对所要求课程内容的学习情况。无论这项「改革」在书面条文上细节如何,其产生的效果都与美国和英国的「改革」类似:教师们现在必须教授「一刀切」式的课程,而不论学生对此是否有兴趣;并且,教师们要为学生「学习」这些课程的情况负责。[当然,此处的「学习」仅仅指为了通过某种形式的测试而将内容记在脑子里足够长的时间,并非任何具有现实世界意义的真正学习。] 正如一组研究人员(Hogberg 等人,2021)所指出的:「因此,与基于考试的体系不同,瑞典教育体系中与学校相关的压力并非集中在特定的考试周期,而是持续贯穿整个学年,从而增加了产生慢性压力的风险。」

关于瑞典「改革」影响的研究证据

针对 1988 年(此类评估首次开展)至 2011 年间学生所报告的学校压力及青少年心理健康状况的研究显示,在此期间变化甚微(例如 Nygren & Hagquist, 2017);然而,后续研究表明,在 2011/2012 学年学校「改革」生效之后,这些指标的发生率有所上升。在一项研究中,比约恩·赫格伯特(Björn Högbert)及其同事(2020)分析了瑞典在「学龄儿童健康行为」(HBSC, Health Behaviors of School-Aged Children)调查中的数据,该调查每四年进行一次,对象为 5 年级、7 年级和 9 年级(年龄介于 11 至 16 岁之间)的儿童。

他们发现,心身症状(通过汇总学生对头痛、胃痛、头晕、背痛、睡眠困难以及感觉情绪低落、紧张、易怒或脾气暴躁等问题的回答计算得出)在 1994 年至 2010 年间变化相对较小,且无一致趋势;但从 2010 年到 2014 年则显著上升,并在 2014 年至 2018 年间持续攀升。根据这些研究人员提供的数据,我计算得出,在 2010 年(「改革」前的最后一次评估)至 2018 年(「改革」开始六年后)期间,此类症状增加了 23%。

在同一项研究中,研究人员还发现,在「改革」之后,学生们所报告的与学校教育相关的压力体验有所增加。利用报告中的数据,我计算得出,按照所采用的衡量标准,学校压力在 2010 年至 2018 年间增加了 37%。在另一项基于同样调查的独立研究中,这些研究人员指出,2010 年之后,瑞典青少年自我报告的学校压力增幅,超过了该调查所评估的其他 25 个欧洲国家中的任何一个(Cashman 等人,2023)。研究人员同时引用了先前的研究,这些研究表明,在所有学生中,心身症状与自我报告的学校压力之间的相关性,要比其与任何其他所收集到的衡量指标(如家庭、朋友、社交媒体、屏幕使用时间、校园欺凌或其他迄今为止测试过的任何因素)之间的相关性更为密切。总而言之,此类研究表明,学生对心身症状的评分与其所报告的学校压力之间的关联程度,远强于其与所报告的其他经历的关联。

在另一项研究中(Högbert 等人,2021),同一研究团队利用上述 HBSC 调查数据,特别关注了瑞典 7 年级学生与 5 年级和 9 年级学生相比,在学校压力和心理健康方面的变化。他们预测,7 年级学生所报告的学校压力和心身症状的增幅将大于其他两个年级,因为「改革」对 7 年级的影响最为显著。在 2011 年之前,直到 8 年级的学生都不会接受涉及考试的正式评分,但在「改革」之后,正式的评分体系适用于从 6 年级开始的所有学生。正如预测的那样,他们发现「改革」使得 7 年级学生自我报告的学校压力增加,自我报告的学业自尊心下降,并且心身症状的增加也比其他年级的学生更为明显。此外,研究人员通过统计分析表明,心身症状的增加完全可以用学校压力的增加和学业自尊心的下降来解释。

唉,瑞典,你都做了些什么?我再也无法将你想象成那个「瑞典伊甸园」了,尽管或许你从未真正是过。但你过去确实比现在更接近那个方向。

进一步的思考

那么,您对此有何看法?如果您当中有任何人现在或曾经居住在瑞典,我尤其希望能听听您对我在此描述的情况的见解。同时,我也希望能了解到您认为我应该关注哪些其他国家——那些政府曾强制推行或修订了有关课程与测试规定的国家——以便进一步验证关于青少年痛苦程度上升的「学校压力理论」。这个 Substack 专栏在一定程度上也是一个供大家讨论的平台。无论我们观点一致的程度如何,您的想法和提问都会受到我和其他读者的重视与尊重。读者们深思熟虑的评论和问题,将为每一位阅读这些信件的人带来更大的价值。

我目前正在对韩国进行一些研究。数十年来,至少在那些对此有可靠评估数据的国家中,韩国可能拥有着世界上最为压抑的教育体系以及最高的青少年自杀率。然而,有证据表明,在过去大约 15 年间,那里的情况一直在改善(Kim 等人,2020),我正在对此进行深入调查。学业压力可能正在减轻,原因或许在于出生率的急剧下降,从而导致争夺高等教育宝贵名额的儿童数量减少。我现在仅将此作为一个初步的假设提出,但希望在未来的信件中提供更多相关信息。

在结束本信之前,我还应补充一点:在我所见过的每一项关于学校压力影响的研究中,凡是区分了对女孩和男孩影响的研究,都揭示出女孩所受的影响要大于男孩。在本信中,我仅报告了综合女孩和男孩的平均影响,但如果我单独报告女孩的数据,其影响程度会更大,在某些情况下甚至会大得多。这一点值得在未来的信件中加以讨论。

一些研究人员提出了一种合理的观点,认为女孩在所有事情上(包括学业)都比男孩更为认真尽责,因此她们会更严肃地对待学业,从而更容易受到与此相关的压力增加所带来的负面影响。男孩们则更有可能对此敷衍了事。我想到的另一种可能性是,在当今世界,女性在经济上取得成功的能力,或许比男性更依赖于更高水平的学校教育。也许女孩们意识到了这一点,因此在校的成功对她们而言比对男孩更为重要。这也可能解释了为何(至少在美国)越来越多的年轻女性选择继续攻读四年制大学,而非男性。——这些都值得我们深思。

此致敬意并献上最美好的祝愿,

Peter

参考文献

Matthew Cashman, Mattias Strandh, Bjorn Hogberg (2023). Have performance-based educational reforms increased adolescent school-pressure in Sweden? A synthetic control approach. International Journal of Educational Development 103. 102922

Björn Högberg, Mattias Strandh, Curt Hagquist (2020). Gender and secular trends in adolescent mental health over 24 years–The role of school-related stress. Social Science & Medicine 250. 112890

Björn Högberg, Joakim Lindgren, Klara Johansson, Mattias Strandh & Solveig Petersen (2021) Consequences of school grading systems on adolescent health: evidence from a Swedish school reform. Journal of Education Policy, 36, 84-106

Kyoung Min Kim, Dohyun Kim, and Un Sun Chung (2020). Investigation of the trend in adolescent mental health and its related social factors: a multi-year cross-sectional study for 13 years. Int. J. Environ. Res. Public Health, 17, 5405.

Christian Lundahl, Magnus Hultén & Sverre Tveit (2017) The power of teacher-assigned grades in outcome-based education, Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 3, 56-66

Nygren, K., Hagquist, C., 2017. Self-reported school demands and psychosomatic problems among adolescents–changes in the association between 1988 and 2011?Scand. J. Publ. Health, 47, 174-181.

作者:Peter Gray

发布于 2025 年 3 月 16 日

相关专栏

自由学习 - 知乎参考

4. D2. 为什么 1950 年到 1990 年青少年(特别是男孩)自杀率急剧上升? ./6011586178.html5. D4. 儿童的自由在 1950 至 1990 年间的逐渐丧失,及其多种原因 ./7375495377.html

6. D3. 为何 1990 至 2005 年期间青少年(尤其是男孩)的自杀率大幅下降? ./6814255604.html

7. D5. 为什么 2008 年至 2019 年青少年自杀率急剧上升? ./8370378840.html

8. D8. 2008 年以来青少年自杀率上升的多种原因 ./13689963278.html

9. D6. 日益增加的数字科技使用能否解释 2008 至 2019 年间青少年自杀率的急剧上升? ./12713738417.html

10. D7. 青少年使用社交媒体的益处、挑战及应对策略 ./13441115199.html