利益相关:墨墨背单词算法工程师

我是做计算机和教育/认知学科交叉的,比如我的这两篇论文:

KDD'22 |墨墨背单词:基于时序模型与最优控制的记忆算法 [AI+教育]IEEE TKDE 2023 |墨墨背单词:通过捕捉记忆动态,优化间隔重复调度还有我维护的开源项目:

open-spaced-repetition/fsrs4anki: A modern Anki custom scheduling based on Free Spaced Repetition Scheduler algorithm你说计算机在这类学科研究上有什么价值,我有一个暴论:

计算机可能是这类研究低成本落地的唯一方式。

认知科学其实在上个世纪就已经有大量关于认知学习策略的研究(比如精熟学习、间隔重复、交错练习等等),但它们几乎都没有真正落地到传统的课堂教育实践中。

为什么呢?我引用一段 Math Academy 对此的评论:

让我们以间隔重复法为例。尽管现在有些课程采用螺旋式教学方法,在后续的教材章节或高年级中自然地重温、深化先前的内容,但这种做法在颗粒度、精确度和个性化水平上远远不及真正的间隔重复所要求的标准,也难以充分发挥间隔重复的最大效益。若要将间隔重复的潜力充分发挥,教师需要为每个学生的每个学习主题都制定一份重复计划,并根据学生的表现持续调整这些计划。更复杂的是,每当学生学习或复习一个高阶主题时,他们实际上也在潜移默化地复习许多基础主题,这就意味着所有相关主题的重复计划都需要随之调整。

当然,这是非人力所能及的工作量。事实上,在我们开发在线系统之前,曾试过在传统的面对面课堂中手动实施一个简化版的间隔重复。结果令人瞠目结舌:仅仅是教授两个班级,每个班级只有寥寥数名学生,为整个班级(而非针对每个学生个性化)实施一个极其粗略的间隔重复方案,就已经占用了比全职工作更多的时间和精力。而这仅仅是实现有效教学所需的众多策略中的一个而已!

但是,仅仅因为充分利用这些认知学习策略需要非人力所能及的工作量,并不意味着从中获得的收益甚微(尤其是一个世纪以来的研究表明,这些策略能极大地提升学习效果)。这只能说明人类教师已经成为了实现有效教学的瓶颈。当人工是瓶颈时,我们通常会采取什么解决方案呢?答案是:技术。

第二章 学习的科学 - 知乎

换句话说,如果没有计算机,认知科学相关的研究就可能永远停留在纸面上,或者成为少部分人的特权(他们可以负担得起一对一辅导,老师就可以有大量时间来应用这些认知学习策略)。

抛开落地不谈,我再说说计算机对记忆研究本身的价值。为了做间隔重复记忆算法,我读过很多神经科学相关的研究,但恕我直言,它们对我几乎没有任何帮助。

为什么呢?看看它们研究的长期记忆有多长就知道了:

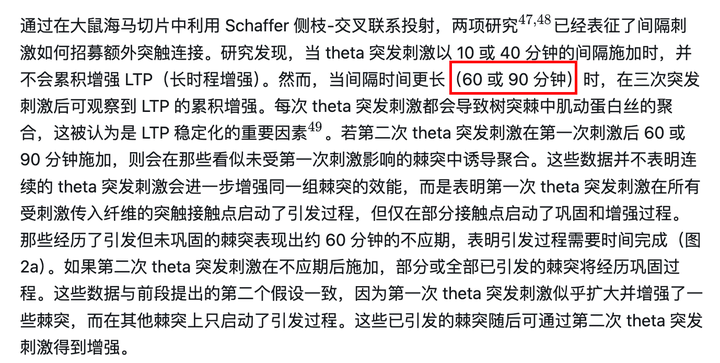

[Nature 综述 | 神经科学] 学习的最佳时机:间隔学习的机制与优化 - 知乎

90 分钟就算长了?我做记忆算法,最小的间隔都是用 1 天为单位的。

但我也理解这些研究为什么这样做。因为做长期研究的成本真的很高,生物切片和实验仪器都是很金贵的。

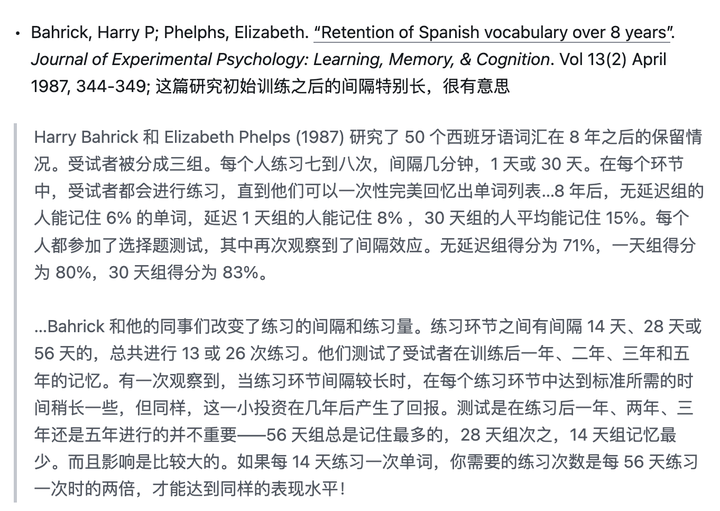

那看看找人类受试者的研究呢:

(3/5) 高效学习的间隔重复——文献综述之间隔效应 - 知乎

时间有八年,够长了对吧?再仔细看看,什么?只有 50 个单词?再看看样本量:

35 个人(

只能说研究个遗忘曲线还行,你要搞记忆建模的话,这个数据量是远远不够的。

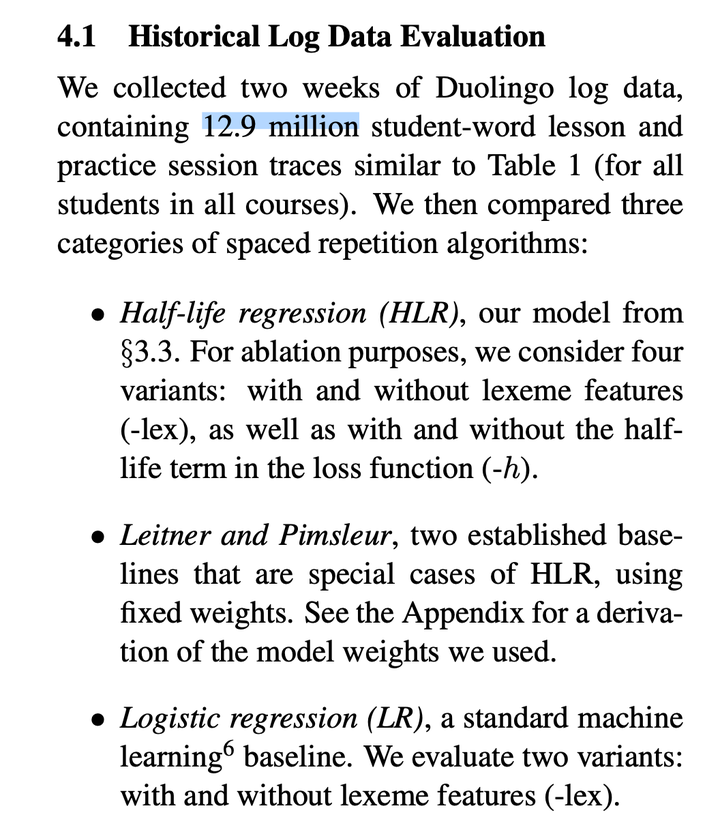

那有计算机的记忆研究画风是什么样的?看看多邻国:

起手就是一千两百九十万条数据,我勒个大数据。

在看看我在墨墨背单词做的研究:

直接给你干到 2.2 亿条数据好吧。

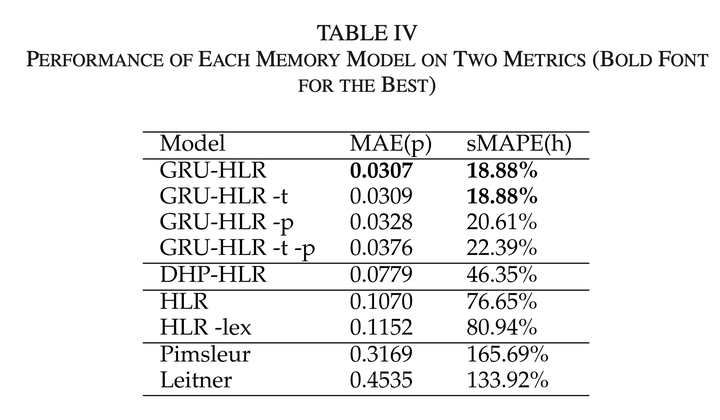

有如此之多的数据,研究出来的模型,轻轻松松甩开传统模型几条街:

别的不说了,我继续搞算法去了。这里推荐一些研究资源:

间隔重复记忆算法研究资源汇总 - 知乎第二十六章间隔重复的技术深度剖析FSRS 现已成为世界上最精确的间隔重复算法*间隔重复记忆算法:e 天内,从入门到入土。我的科研经历:

我是如何在本科期间发表顶会论文的?(内含开源代码和数据集) - 知乎我希望认知科学的这些研究成果未来都能落地到教育中,帮助每个学生发挥自己最大的潜力。