太正常了,这是课堂教学这种形式内在的问题[1]。

简要来说,原因如下:

1. 课堂教学违背了大脑「推动区」的基本学习规律。

大脑学习新知识,必须在一个最佳的难度区间内,Piotr Wozniak 称之为「最佳推动区[2]」。太简单了,你会感到无聊[3];太难了,你会感到挫败,甚至产生「毒性记忆[4]」,从而厌恶学习。

在一个由 30 个孩子组成的教室里,他们的知识背景、能力水平、兴趣点千差万别。老师讲授的内容,对于「天才」学生来说,可能是早已掌握的旧知识,导致极度无聊[3],从而抑制了他们的发展;而对于大部分学生来说,这些内容可能远远超出了他们的「推动区」,造成理解困难和挫败感[5]。

有的孩子想努力听讲,但老师讲的内容对他来说,语义距离[6]太远了,就像让他去听一堂关于弦论的课一样。他的大脑无法将新信息与已有的知识建立连接,自然就「听不进去,不知道讲的什么」。

2. 课堂教学压制了孩子天生的「学习内驱力」。

每个孩子天生都拥有强大的学习内驱力[7],这是一个由好奇心驱动、通过探索和发现来构建知识的神经网络系统。这个系统是学习效率和乐趣[8]的唯一可靠指标。

课堂教学是一种强制灌输。它剥夺了孩子选择学什么、什么时间学、以什么节奏学的自由。老师单向地、批量地传递信息,完全无视每个孩子大脑内部独特的知识状态和好奇心方向[9]。

当学习内驱力[7]被压制时,大脑会启动防御机制。孩子听不进去,实际上是大脑在主动拒绝这些对他而言毫无意义、无法解码的「静电噪音」。他不是在「忘」,而是在主动过滤,以保护自己免受因解码失败而产生的痛苦惩罚[5]。

3. 课堂教学导致了有害的「能力趋同」。

为了管理这种混乱,学校系统只能用统一的标准、课程[10]和考试[11]来强行将所有学生「拉平」。

其结果是,有天赋的学生发展被抑制,而大部分跟不上的学生则被不断推向「倒退区」,最终陷入习得性无助[12]。他们努力了,但因为方法和内容完全错误,所以得不到正反馈,最终他们会学会「放弃努力」,因为这才是适应这个有害环境的最佳策略。

这个想努力听讲却听不进去的孩子,正是这个残酷趋同过程中的「受害者」。他的努力是真诚的,但系统本身让他所有的努力都注定是无效的。

总结来说, 这个问题不是一个可以通过「更努力」或「更专注」来解决的个人问题。这是一个系统性问题。这个孩子就像一个被强制喂食的人,无论他多想「努力吃饭」,当被塞进嘴里的东西是他无法咀嚼和消化的,他的本能反应就是拒绝和呕吐。解决方案不在于让他更努力地去「吃」,而在于停止强制喂食,让他自由地去选择自己想吃、能吃的食物。 这就是 Piotr Wozniak 所倡导的「自由学习[13]」。

当然,还有一种解决这个问题的途径,那就是用教育技术来克服老师人力有限的问题。

以下内容摘自 @Thoughts Memo 汉化组的译文《第二十三章 利用认知学习策略需要技术》

| 背景知识的差异

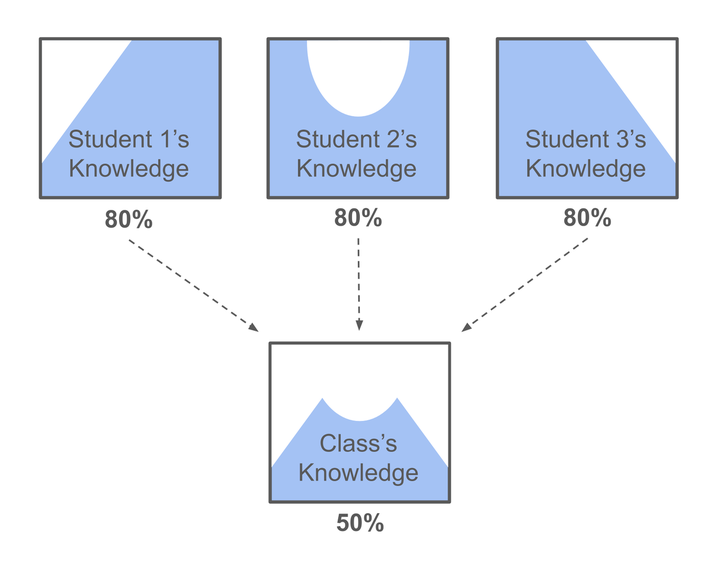

在前置数学课程中获得不同成绩的学生,通常在进入下一门课程时带着截然不同的知识基础。例如,在前置课程中获得 C 级成绩的学生,往往比获得 A 级成绩的学生有更多的基础知识缺口(尽管即使是获得 A 级成绩的学生通常也存在一些基础知识空白,只是这些空白往往较少且/或不那么严重)。

更为微妙的是,即使在前置数学课程中获得完全相同成绩的学生,彼此之间的知识画像也常常大相径庭。两名在前置课程中掌握了相同数量知识的学生,在他们未能掌握的内容上可能完全不同。一个学生可能在理解分数时遇到困难,而另一个则可能在理解小数时感到棘手。一个学生可能在解方程时感到吃力,而另一个则可能在绘制函数图像时遇到障碍。

| 学生知识画像自然趋向多样化

即使在一个不切实际的假设情境中,班级里所有学生都是彼此的学业「复制品」,拥有完全相同的知识画像、学习速度和学习动机,随着课程的进行,他们的知识画像也会随着时间自然地呈现分化。尽管拥有相同的学术背景,每个学生会在不同时间缺课或走神,这导致某些学生在特定主题上比他人遇到更多困难。(缺课和走神本质上是同一回事,只是时间尺度不同:它们仅在频率和持续时间上有所区别。)

每个人都会有走神的时候——即使是成年人也不例外。这种情况频繁发生,哪怕是那些有意识地试图保持专注的人也会如此。当人们脑海中有其他事情时,很难保持专注:比如思考午餐要吃什么,周末的计划,对个人关系的焦虑等等。本书作者在撰写本小节的四段文字时也至少走神了两次。

对于学生来说尤为如此,他们在教室里还面临着无数微小干扰。例如,一个学生可能需要花 30 秒钟翻找背包寻找另一支笔或一张纸(或者被朋友借用这些物品)。又或者,一个学生可能需要离开课堂几分钟去上洗手间。

无论是否出于他们自身的原因,学生会在不同时间短暂分心,因而错过一些内容。这些差异会随着时间不断累积,除非教师能在问题出现的瞬间立即发现并完全补救——但这需要超出人类能力的工作量,所以除非教师有能实现这一点的技术支持,否则他们无法做到这一点。

| 班级中的每个学生实际上都需要一位私人导师

学生知识画像的多样性意味着不同学生在不同时期需要针对不同技能进行不同量的练习。因此,要为班级中的每位学生提供最佳学习体验,教师必须有效地扮演每个学生私人导师的角色。不言而喻,无论教师如何努力,只要班级规模超过几名学生,这就成为一个无法攻克的难题。即使教师竭尽全力,也无法为班级中的每位学生提供最佳的学习体验。

要充分运用本书探讨的认知学习策略,并为班级中的每位学生提供最佳学习体验,每个学生都需要全身心投入到有效的问题解决活动中,获得即时反馈(必要时包括补救性支持),专注于特定类型的问题,并在特定的学习情境中(例如,有参考资料与无参考资料的环境、集中式与交错式练习、限时与不限时条件),以最能促进其个人学习进步的方式学习。这一过程需要贯穿整个课堂时间,唯一的例外是学生接触新主题时,在开始主动解决问题前观察示范案例的那些短暂时刻。

然而,当学生拥有多样化的知识画像时,要找到一种对班级所有学生都有效的问题类型,即使在最理想的情况下也极为困难,而在最糟糕(也是最常见)的情况下则完全不可能。即使教师选择了他们认为适合「班级平均水平」的问题类型,对许多学生来说往往过于困难,对另一些学生而言又过于简单(无论是哪种情况,对这些学生而言都是时间的无效利用)。

要想掌握每位学生需要针对性练习的具体问题类型,教师必须单独追踪每个学生在各种问题类型上的进展,管理每个学生何时需要复习各个主题的间隔重复计划,并根据学生表现不断更新这些计划(这极其复杂,因为每当学生学习或复习一个高级主题时,他们实际上也在隐性地复习多个基础主题,所有这些主题的重复规划都需要根据学生的表现进行相应调整)。这种记录和计算工作量已经超出了人类能力范围。

此外,即使在极少数情况下,教师成功找到了对全班学生都有效的问题类型,不同的学生仍然需要不同数量的练习才能掌握解题技巧。有些学生领悟很快,仅需解决几个同类型问题就能准备好迎接更具挑战性的问题;而其他学生则需要多次尝试才能独立成功地解决给定类型的问题。另外,有些学生解题速度快,而其他学生则需要更多时间。

在缺乏技术支持的情况下,一位教师单独面对一个班级里知识水平参差不齐的众多学生时,不可能为每个人提供最佳的学习体验,因为学生们需要解决不同类型的问题并在每次尝试后获得即时反馈。然而,技术的引入彻底改变了这一切。Math Academy 通过自动化地充分利用认知学习策略,能够为每位学生提供优化的、自适应的、个性化的学习体验。在 Math Academy 平台上,学生们持续参与高效的问题解决过程,获得即时反馈(在必要时提供针对性辅导),专注于那些最能促进他们个人学习进步的特定类型问题(并在最适合他们的特定学习环境中)。

相关专栏

学校教育问题The Math Academy Way参考

1. 课堂教学的内在问题 ./347510057.html2. 最佳推动区 ./67694020.html

3. 无聊 ./386603182.html

4. 毒性记忆 ./67390960.html

5. 解码失败惩罚 ./359921139.html

6. 语义距离 ./436727078.html

7. 学习内驱力 ./52990549.html

8. 学习的乐趣 ./602150910.html

9. 你无法教授他们尚未准备好理解的知识 ./1919436287145927324.html

10. 课标之害 ./668267744.html

11. 考试 ./417595864.html

12. 习得性无助 ./575245791.html

13. 自由学习 ./272543239.html