大概是因为他们已经因为应试教育,没有想象力太久了。。。就和被睡眠剥夺久了的高中生一样,已经习惯了睡眠经常性剥夺,不知道睡眠充足是什么样的,他们也不知道想象力丰富是什么样的了。

定义

首先我们来定义一下想象力:产生新想法的能力。

想象力是一种能够有效寻找创造性联想的能力。当我们说:「这个孩子富有想象力」,我们的意思是他的大脑能够以快速、丰富或原创的方式产生新的价值。

机制

然后,我们需要理解想象力的机制:对记忆空间的随机性搜索。

大脑一旦获得灵感就会进入创造模式。这种灵感的触发源可以是知识片段(如新闻、阅读)、感官刺激、记忆回溯等。在创意模式下,大脑中具有突破性的随机信号活动会增强,源于问题解决过程中激活的搜索模式——大脑此时会寻求新的知识关联。待解决的问题可能是知识体系中微不足道的矛盾点、受外界启发萌生的新想法,或是复杂问题拼图中缺失的那块知识碎片。想象力的核心要素在于随机搜索。这种搜索需要概念网络[1]中进入特殊的激活状态:即便概念[2]间的关联微弱甚至不存在,单个概念的激活也会显著提升邻近概念的触发概率。微弱关联指代低效价的神经连接,而静默突触则代表尚未形成有效连接的潜在通路。

在创造模式中,概念网络[1]的随机搜索会寻找可能构成问题解决方案的原子概念[2]配对链接。当新形成的概念链接构成解决方案时,大脑会收到强烈信号——即所谓的「啊哈时刻」。此刻大脑创造新价值:生成新的泛化[3]、新结论或新解法。这种顿悟体验具有极强的奖赏效应,促使受激励个体持续进行创造性探索。

影响因素

讲完了机制,我们就能讨论影响想象力的各种因素。

健康的大脑

不必多说,既然想象力基于大脑的神经活动,显然大脑的健康对想象力至关重要。睡眠剥夺或压力[4],都很容易破坏大脑健康,从而牺牲想象力。

思考方式

想象力基于随机性搜索,需要激发新的突触连接,这与快速思考正好相反。

快速思考是一种思考方式,它主要基于具有高稳定性[5]的既有突触连接。快速思考之所以快速,是因为它不依赖于创造力[6]的随机搜索。

快速思考是本能反应的、算法化的或演绎的。其本质便是卡尼曼在其获奖书籍《思考,快与慢》中定义的系统 1,但更直观。

慢速思考需要一定程度的创造性联想,这可能需要新的连接(参见:创造性问题解决中的知识[7])。在我的术语中,慢速思考其实就是解决新问题[8]。Baddley 会使用术语监督注意力系统(SAS),以表示参与慢速思考的控制系统。相反,快速思考会绕过 SAS。

快速思考依赖于大脑中现有的高速连接,而慢速思考就像是在充满无数可能性的密林中探索。关于慢速思考的更多信息,请参阅:如何解决任何问题?[8]

知识

随机性搜索的前提是,有东西可以搜索。记忆空间中的知识就是主要的搜索对象。而新知识和旧知识在其中则扮演着不同的角色。想象力既需要大量稳定的旧知识,也需要大量不稳定的新知识。

稳定的知识的特点是高稳定性[13]。它不容易被遗忘。

新知识的特点是高可提取性[14]。它新鲜、脆弱且可塑。新知识通过改变思维过程,将其偏离稳定知识的既定路径,来提高创造力。新知识通过提供新的不完整、不完善的连贯[15]探索领域,提高了学习内驱力[10]。这就解释了为什么学习内驱力和创造力[6]之间存在着相互的正反馈。用 Cattell 的术语来说,稳定的知识可以被看作是晶体智力的框架,然而,新知识大大增加了解决问题的能力,Cattell 将其部分纳入流体智力的范畴。

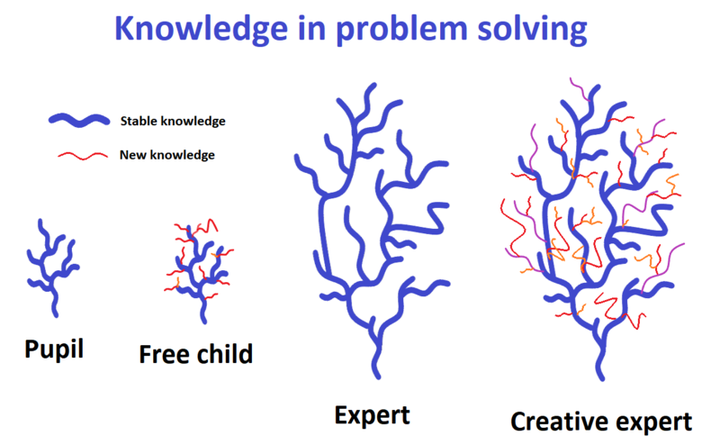

图:创造性地解决问题需要(1)具有高稳定性[13]的广泛专业知识,以及(2)具有高可提取性[14]的丰富新知识。广泛的稳定知识使得解决算法问题变得容易。这些问题可以在快速思维[9]的帮助下以较低的能量消耗得到解决。需要「跳出思维定势」的问题依赖于创造力[6],即对不同领域的联想。创造力和学习内驱力[10]是由「求知欲」驱动的,也就是可以通过遗忘[11]轻松塑造和泛化[12]的新鲜知识。这种可塑性,有助于在新学习和创造性问题解决中,实现良好的模式匹配。

应试教育

我们终于可以开始讨论应试教育了。

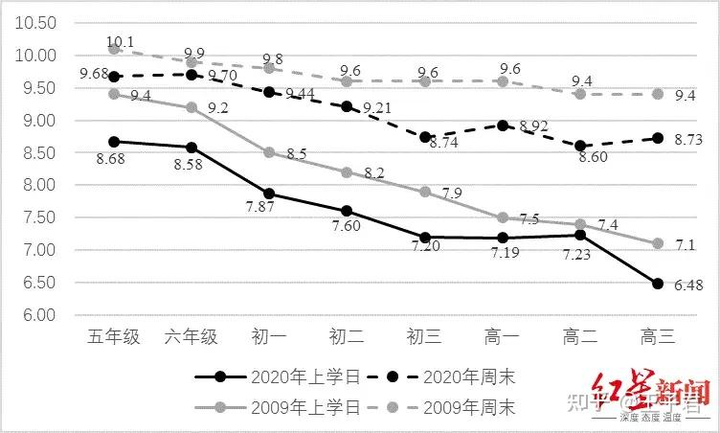

考虑到现在的高中生普遍缺乏睡眠,学业压力极大,这种教育显然不利于大脑健康,那它对想象力的影响必然是负面的。

至于思考方式,应试教育显然是偏好快速思考的。所有的问题都是人为设计好的,答案也是标准化的,解决这些问题的方法就是刷题提高熟练度。什么思考新解法,对于限制时间、划定范围的考试来说,只是浪费时间。我高三的时候很喜欢研究用参数方程来解圆锥曲线大题,然后做出来的方法和同学都不一样。我老师虽然给我了答案分,但把我过程分给扣了,因为他说参数方程的知识只准在后面的二选一里面用,在前面用可能不得分,扣你过程分是为你好,让我别研究这么多奇技淫巧。

最后说到知识本身,应试教育强调的就是对考点范围内的知识要 1000% 地掌握,考点外的知识没有任何价值。什么编程?你又不是信息学竞赛的,学这个干嘛?但如果我没自学过编程,我就不会知道我有多喜欢编程,也不太可能在填志愿的时候坚定报计算机,然后在大学的时候搞算法、做科研,在这个过程中发挥我的想象力,发表顶会论文[16],让上千万学习者用上我开发的间隔重复算法[17]。

如果我没有在高中的时候自学认知科学,我就不会用上 Anki,成绩也不会提高一百多分,考上哈工深[18]。而我当年那些已经被应试教育抑制了想象力的同学,对间隔重复、Anki 这些新奇的东西提不起一点兴趣。

漏网之鱼

但为什么还有人没有被应试教育牺牲想象力呢?从我自己的经历来说,总有人能够扛住外界的压力,做一条应试教育的漏网之鱼。但这只不过是幸存者偏差罢了。只要人够多,就算没有教育,也能有拉马努金这种奇才出现。但你能用拉马努金来说明印度教育牛逼吗?那可真够搞笑的。

再说一个缺乏想象力的人可能不知道的冷知识:

钟形曲线(bell curve)或正态分布(normal distribution)存在一个反直觉的特性:平均值的微小偏移会在分布尾端引发非线性巨变。假设人群想象力均值的基准单位提升 1 分,就可能使高想象力群体的规模发生数量级变化。通过标准差参数对应的稀缺性差异,我们可以量化这种效应:偏离均值 2 个标准差的个体占比为 1/22,3 个标准差为 1/370,4 个标准差锐减至 1/15,787(比 3 标准差群体减少 42 倍),5 个标准差(175 想象力单位)更是骤降至 1/1,744,277(比 4 标准差群体减少 110 倍)。

这种分布规律揭示出深层启示:在创造力严重受限的环境中,某些干预措施可能产生指数级效应。以基础教育质量提升为例,若能将群体想象力均值提升一个标准差,那么原本处于 4 标准差的亚群将降级为 3 标准差群体,其人口基数将激增 42 倍(即 4200%)。

假若 DeepSeek 的梁文峰/《哪吒》的饺子导演属于想象力在 5 个标准差以外的群体,而应试教育平均降低了所有学生一个标准差的想象力,那么这意味着原本我们应该有 110 个梁文峰/饺子导演。

也就是说,每个现存顶尖人才的背后,可能存在着约 110 个被教育系统抑制的潜在天才。

这也正是这种教育的可怕之处:它不会消灭所有天才,而是通过分布形态的扭曲,使顶尖创新者从「百里挑一」变成「万中无一」。

而那些鼓吹应试教育不会牺牲想象力的人,只会把那个「十万里挑一」的幸存者作为论据,用来维护现有的教育模式。

可悲,可叹,但这也不能怪他们,毕竟他们就是这个模式下的牺牲者,无法想象自己本该发挥潜力的样子。

评论区高频关键词:快乐教育

我建议看一下我的专栏:

美国教育批判就知道所谓「快乐教育」根本不是主流。这只不过是古墓派公知的臆想罢了。

补充更新:评论区有要对照实验的,这里有一个相关实验可供参考。

以下内容节选自 @Thoughts Memo 汉化组的译文《不请自来的批评是创造力的大敌》

不被控制也不被评判的创造力才能茁壮成长。

在我上一篇文章[19]中,我提到了一些证据,这些证据显示在过去二三十年里,随着孩子们的生活(无论在学校内外)越来越受到成人的控制和规范,他们的创造力也在逐渐减弱。现在,我还要分享更多的证据,这些证据表明,自由——包括免受不请自来的评价的自由——是创造力蓬勃发展的关键要素。

非控制性、非评判性的育儿方式预示着儿童未来的创造力

纵向研究显示,那些在教育方式上较为宽松和开放的父母,其子女的创造力发展要优于那些管得多、爱评判的父母所养育的孩子。在一项 1970 年代至 1980 年代的经典研究中,研究人员 David Harrington、Jeanne Block 和 Jack Block 调查了 106 名学龄前儿童(3.5 至 4.5 岁)父母的育儿理念和方式。等到这些孩子升入六年级和九年级时,研究人员又请他们的老师根据多个与创造力相关的特征对孩子进行评价。[1]

当孩子们还在幼儿园时,研究人员在实验室观察了父母与孩子互动时的控制程度,并让父母通过 Q 分类法描述自己的教育风格。以下几条陈述被认为是非控制性、非评判性的教育方式:

- 我尊重孩子的意见,并鼓励他们表达自己的想法。

- 我认为孩子应该有时间思考、做白日梦,甚至无所事事。

- 我让孩子自己做很多决定。

相比之下,以下几种说法代表了控制性、评判性的教育风格:

- 我不允许孩子对我发火。

- 我努力避免让孩子和观念或价值观与我们不同的其他孩子或家庭接触。

- 我不允许孩子质疑我的决定。

多年后,教师对孩子们创造潜力的评估包括以下几个方面:

- 搞活动创意多。

- 充满好奇心,喜欢探索,渴望体验新事物。

- 很有趣,容易吸引人注意。

- 在做事时非常投入。

- 力求独立自主。

- 自立自强,充满自信。

研究结果极其显著。教师的评价显示,那些由不施加控制、不带评判的父母抚养的孩子,在青少年时期的创造潜力远超那些由更多控制和评判的父母抚养的孩子。

对评价的预期会抑制创造力

在布兰迪斯大学进行的多项实验中,心理学家 Theresa Amabile 探讨了哪些因素可能促进或抑制创造力。在这些实验中,她常让参与者——不论是儿童还是成人——创作一些创造性的作品,如拼贴画、俳句或短篇故事。[2]完成后,她会让一个专家小来评估这些作品的创造性。虽然创造力难以明确定义,但似乎并不难以被发现。评委们虽然是独立评分,但他们给出的评价却高度一致。通常,那些既原创又令人惊喜,同时又能给人以满足感、意义,富有条理的作品,被认为是具有创造性的。原创但缺乏条理的作品则不被视为具有创造性。

在实验里,Amabile 有时会告诉一部分参与者,他们的作品将由专家小组评审其创造性。对于一些人,她还会说他们的作品将参加一个比赛,最有创意的作品将会获得奖励。而另一些参与者则完全不知道有关评审或创作表现可能带来的任何后果。

实验结果非常一致。在众多实验中,那些创作出最有创意作品的参与者通常是那些不知道自己的作品会被评审的人。他们只是自由地去耍,不关心评价或奖励。

在重体力的任务中,比如举重,或是在单调乏味的工作中,比如数豆子,我们在被评价的情况下通常表现得更好。但在需要创造力、新见解或学习新知识的任务中,如果不被评估——只是自由玩耍,没有压力,也不怕失败——我们的表现反而更佳。评估往往能激励我们努力工作——因为我们都希望给评估者留下好印象——然而,单靠努力是不足以激发创造力的。加倍努力,并不能让人变得更具创造性。要真正发挥创造力,你需要放松自我,让潜意识的心理过程得以充分发挥,这些过程能够带来新奇的联想和创意。这些潜意识过程在你玩耍而非刻意追求赞誉或其他奖励时,发挥得最好。

两种截然不同的心理状态:轻松玩耍与压力引发

在研究情绪对任务表现影响的众多研究基础上,心理学家 Barbara Fredrickson 提出了她所说的「积极情绪拓展与建构理论」。[3] 她的理论认为,积极情绪能扩展我们的感知和思维,使我们能够发现先前未曾察觉的事物,并以新颖、创造性及实用的方式整合思想和信息。相反,她指出,消极情绪会使我们的感知和思维变窄,主要集中在引发这种情绪的刺激上,比如可怕的老虎、讨厌的敌人、评审者或失败的负面后果。

这两种感知和思考的方式各有其用处,它们都是自然选择的结果。在没有直接生存威胁的情况下,我们会花心思去提升自己和身边的人——学习新知、创新、探索新方法、互帮互助。而在面临直接威胁时,我们则会本能地动用智慧应对这些威胁。比如,如果有老虎追你,你最好还是用那些你已经熟练掌握的逃生技巧,而不是去尝试一些新奇但可能失败的方法。因为创新总有失败的风险,所以在失败无法承受的情况下,我们的生理机制会自动压制创造力。

在学校里,评估不请自来,而且后果会很严重,它就成了一种威胁。这种评估会让思维变得狭隘,抑制了「积极建设」的过程。它阻碍了新的学习、新的见解和创造性思维的发展——这本应是学校教育旨在推动的。

我对 Fredrickson 的理论持肯定态度,但我更喜欢称其为「玩耍的拓展与建构理论」。研究表明,能够拓展和促进成长的积极心态,实际上源自于玩耍。玩耍的本质是我们不怕失败,愿意自由尝试新颖和创造性的方法。在玩耍中,我们让想象力与逻辑交织。

因此,随着学校越来越重视考试和评估,孩子的创造力逐渐减弱也就不足为奇了。对于那些认真对待学习的学生来说,连续不断的测试和评估形成了持续的压力。学生的注意力都集中在如何应对这些压力上:我该怎么通过这次考试?我该如何让老师满意?在这样的环境下,保持创造力确实非常困难。

此时此刻,你对这一切有什么看法?……这篇文章,从某种意义上来说,也为所有人提供了交流的平台。你的疑问、感悟、故事、观点都会被我以及阅读这篇文章的所有人尊重,无论我们是否赞同。(当然,鼓励大家在这篇文章下面的评论区里发言——译者注)

参考文献

[1] Harrington, D. M., Block, J. H., & Block, J. (1987). Testing aspects of Carl Rogers’s theory of creative environments: Child-rearing antecedents of creative potential in young adolescents. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 851-856.

[2] Amabile, T. (1996). Creativity in context: update to the social psychology of creativity, Boulder, Colo.: Westview Press. Also, Hennessey, B., & Amabile, T. (2010). Creativity. Annual Review of Psychology, 61, 569-598.

[3] Fredrickson, B. L. (2001), “The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions,” American Psychologist, 56, 218-226. Also, Fredrickson, B. L. (2003), “The value of positive emotions,” American Scientist, 91, 330-335.

参考

1. 概念网络 ./266541480.html2. 概念 ./571218385.html

3. 泛化与概念化(Generalization vs Conceptualization) ./264989664.html

4. 18 抗压力韧性 ./73207325.html

5. 记忆稳定性 ./559298549.html

6. 创造力 ./450093869.html

7. 知识之于创造性解决问题 ./617465926.html

8. 如何解决任何问题? ./351779186.html

9. 快速思考 ./617453799.html

10. 学习内驱力 ./52990549.html

11. 遗忘 ./558542113.html

12. 泛化与概念化 ./264989664.html

13. 记忆稳定性 ./559298549.html

14. 记忆可提取性 ./559819340.html

15. 一致性与连贯性 ./264327134.html

16. 我是如何在本科期间发表顶会论文的?(内含开源代码和数据集) ./543325359.html

17. A modern Anki custom scheduling based on Free Spaced Repetition Scheduler algorithm https://github.com/open-spaced-repetition/fsrs4anki

18. 你想知道如何高考逆袭吗? 看我用 Anki 从本一线上涨 157 分! ./41568928.html

19. 美国的儿童越来越不自由,创造力越来越低 ./695734923.html