建构主义学习理论,以及与之类似的问题导向学习、探究式学习等方法,受到了来自认知科学领域的一些重要批评。根据 Andy Matuschak 的笔记,主要有三点:

- 忽视长期记忆:批评者认为,专业知识的核心在于长期记忆中储存的大量知识和模式。然而,建构主义方法往往轻视或完全忽略了如何有效地帮助学生构建长期记忆。

- 造成认知过载:这些方法通常指导性较弱,要求学生在解决复杂问题时自己探索。根据认知负荷理论,这会给初学者的工作记忆带来巨大负担,从而妨碍有效的学习。

- 混淆认识论与教学法:一个学科的专家探索未知的方式(认识论),并不等于教导新手这门学科的最佳方式(教学法)。让学生模仿专家的探究过程,效率可能远低于直接给予明确指导。

当然,这场辩论非常复杂,支持建构主义的学者也提出了有力的回应,特别是在动机和为未来学习做准备等方面。具体的讨论细节可以阅读下面的笔记,或者翻阅原始文献。

以下内容摘自 @Thoughts Memo 汉化组的译文——Kirschner, Sweller, & Clark (2006):《为什么最小化指导教学是无效的:对建构主义、发现式、问题导向、体验式和探究式教学失败的分析》

这是一篇观点/综述性论文,旨在驳斥建构主义[1]、探究式学习[2]、情境学习[3]以及其他强调让学生在真实情境中解决真实问题、并常常使用附带大量认知脚手架[4]的学科方法的教学模式。

- 我们对专家技能习得的理解(例如 Sweller & Cooper, 1985)表明,专业知识很大程度上或完全可以由长期记忆的差异来解释。因此,教学建议应密切关注其将如何改变长期记忆。

- 我们的工作记忆是有限的,但这一限制基本不适用于长期记忆(见 Ericsson & Kintsch, 1995);当我们依赖工作记忆来解决问题时,实际上无法进行有效的学习;参见本文作者之一 John Sweller 的相关文章,如 Sweller, 1988。

- 论文引用了 Richard E. Mayer 在 2004 年的一篇综述,指出大量实证研究反复证明,无指导的教学方法是无效的。相比之下,学生——尤其是领域新手——能从「被明确告知做什么以及如何做」中获益(即「解题示例效应」)。只有当学习者经验足够丰富时,让他们自己解决问题才可能是有效的。

- 在一项实验中(Clark, 1982),技能水平较低的学习者倾向于偏爱指导较少的方法,但他们从中学到的也更少。

- 在医学领域,问题导向学习(PBL)似乎效果好坏参半……但 Schmidt 等人的回应指出,这是 KSC 选择性解读文献的结果。

我个人非常认同建构主义的框架(我该如何调和自己在探究式学习和记忆系统上的观点?[5]),但我认为作者们的核心批评是正确的,即建构主义的倡导者们系统性地低估了记忆(许多人认为记忆对深刻的创造性工作不重要[6])和认知机制的作用。另一方面,我认为作者们也系统性地忽视了动机和意义的作用(赋能环境中的活动直接服务于有内在意义的目的[7])。

问:对建构主义及其同类理论的三大核心理论批评是什么?

答:1) 专业知识依赖长期记忆,而建构主义却基本无视之;2) 根据认知负荷理论,低指导性的任务会使工作记忆超载;3) 认识论不等于教学法(即,一个学科的探究方法,未必是教授该学科的最佳方法)。

问:我对 KSC 论文的主要批评是什么?

答:他们完全不关心动机、态度、感受和意义。(Kuhn 的回应也谈及此点)

各方评论

在 2007 年该期刊的第 42 卷第 2 期中,刊登了三篇回应此文的评论,以及原作者三人组对这些评论的再回应。

Schmidt 等人 (2007):《问题导向学习与人类认知架构是兼容的》

- 这些作者赞同 KSC 对认知架构的强调,但他们坚称问题导向学习(PBL)并非「最少指导」。它通常包含大量指导:问题的筛选、讨论的组织、导师的反馈等等。

- KSC 回应称,这些结构固然不错,但对于复杂知识仍然不足。如果你们承认支架很重要,那为何要否定「范例演算」这类强力支架的价值呢?此外,「要求学习者自行探索解法,相比于直接呈现解法,必然会减少指导。」施加这种沉重的额外负荷究竟意义何在?

- 他们引用了一些实证研究来支持自己的观点。

- KSC 回应称,这些实验并未直接比较不同指导程度的效果。

- 他们认为,这种以讨论为基础的方法能降低认知负荷。

- KSC 回应称,「这种做法充其量是在增加相关认知负荷的同时,(不一定等量地)减少了外在认知负荷。」其言下之意是,总负荷依然过高。

- 他们指出,PBL 强调的是知识的迁移和灵活性,而非直接应用。

- 确实,在 Sweller & Cooper (1985) 等研究中,「范例演算效应」仅适用于与范例本身结构相同的测试题。

- KSC(在其对 Hmelo-Silver 等人的回应中)反驳道,所谓「灵活性」在认知机制上究竟指什么并不清楚,且其倡导者未能提出一套理论来解释他们的方法是如何促成这种认知灵活性的。

- 不过,可参见 Paas & Van Merriënboer (1994) 的研究,该研究提供了一个范例,在认知负荷理论的框架下,调和了对知识迁移的关注。

Hmelo-Silver 等人 (2007):《问题导向和探究式学习中的支架与成就》

- 与 Schmidt 等人类似,他们也认为 PBL/IL 并非「最少指导」。学习过程中提供了支架,只是有时仅在学生需要时才提供。

- KSC 的回应与前述类似:支架是好的,但为何不考虑提供「完全」的支架呢?我(笔记作者)认为他们说得对。这背后是意识形态的考量,或是反映了在「真实性/动机」与「有效性/清晰度」之间一种未言明的权衡。

- 他们指出,PBL 和 IL 旨在(除了内容知识外)强调「学科的认识论和探究策略」。

- KSC 也指责 Hmelo-Silver 等人未能将其偏好的方法建立在任何明确的认知架构之上,并且他们所强调的通用问题解决能力似乎也并不存在。

- 「Hmelo-Silver 等人 (2007) 所偏好的技术,诞生于一个认为人类认知核心并非长期记忆中的知识、而是设计新颖通用解题策略之能力的时代。探究式学习(IL)正是为了培养这种能力。然而,数十年来我们始终未能分离出任何单一、新颖、可教的通用解题或思维策略,这阻碍了该领域的追求。」

- KSC 认为,我们能否直接教授这类策略尚不明确;至少,H-S 等人没有提供任何证据表明我们可以。

- 他们提供了大量实证研究案例,显示 PBL 和 IL 带来了学习上的益处。

- KSC 反驳称,这些研究的控制变量不够严谨;它们是在不同地点,用不同的学生,比较着完全不同的课程。「我们自然会预期,对这类研究的元分析会得出模棱两可、好坏参半的结果,而这恰恰就是 Hmelo-Silver 等人所引用的那些元分析的发现。」

Kuhn (2007):《直接指导是正确问题的答案吗?》

- 作者声称 KSC 问错了问题。真正的挑战是想明白该学什么,而不是该怎么学。

- KSC 拒绝这一前提;他们认为无论「学什么」的答案为何,我们都需要「怎么学」的有效答案。(我同意。)

- 作者说我们应该强调「知识获取的技能」。

- KSC 回应称,这些技能具体指什么、如何教授、以及它们与认知架构的关系都尚不明确。

- 我(笔记作者)认为这个反驳不够有力。如果这类技能真的存在,我们显然应该强调它,并搞清楚其定义和作用机制。一个更强的担忧(我认为 KSC 也同意,他们对 H-S 表达过类似观点)是,这类通用技能或许根本不存在。那些看似更擅长获取知识的人,实际上只是拥有更庞大的知识和图式储备,因此能更快地吸收新知。他们或许在边际上掌握了一些阅读策略,但那并非决定性因素。

- 作者提出,在科学领域,内容知识本身不如态度和价值观重要。「科学主题是否值得我们去学习、了解或更深入地探究?而且,正如动机理论家所强调的,另一个关键问题是:我,作为一个学习者,是否有能力进行这样的学习?」

- KSC 对此不屑一顾,认为这纯属观点分歧。

- 我(笔记作者)认为这个反对意见其实非常重要,尽管我视其为对 KSC 观点的补充。这让我想起了 Dan Meyer 的许多论点。

- 最具说服力的是,作者强调了动机的重要性。

- 「以探究和论证为核心的活动,能让学生在实践中体会到这些技能的力量和功用。」

- 「……预测学生表现的关键,在于审视他们正在学校学习的是什么、他们如何理解其意义、他们如何构建这些材料与自身的关系,以及他们是否认为其值得学习。」

- 「……学生需要了解科学家在做什么,以及他们为何不厌其烦地这么做。而学生只有通过亲身参与……科学实践,才能建立这种理解。」

- KSC 认为这无关宏旨。我(笔记作者)则认为这切中要害,且非常恰当。

- Kuhn 引用了一系列实证论文,但 KSC 对其置之不理;我没有深入研究这些论文。

若想了解另一篇非常有趣的后续回应,请参阅 Schwartz, Lindgren, & Lewis (2009)[8]。

若想了解另一篇更持中立观点的综述,请参阅 Lee & Anderson (2013)[9]。

相关批评亦可见于 Anderson, Reder, Simon, Ericsson, & Glaser (1998)[10]。

链接至本文(已汉化)

- 建构主义

- 情境学习

- Schwartz, D. L., Lindgren, R., & Lewis, S. (2009):《非建构主义评估时代下的建构主义》

- Lee, H. S., & Anderson, J. R. (2013):《学生学习:教学在其中扮演何种角色?》

- Anderson, J. R., Reder, L. M., Simon, H. A., Ericsson, K. A., & Glaser, R. (1998):《激进建构主义与认知心理学》

声明

此内容发布由 Andy Matuschak 许可。未经允许,不得转载或修改。保留所有权利。

Thoughts Memo 汉化组译制

感谢主要译者 gemini-2.5-pro,校对 Jarrett Ye

原文:Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching. Educational Psychologist, 41(2), 75–86

以下内容摘自 @Thoughts Memo 汉化组的译文——Schwartz, D. L., Lindgren, R., & Lewis, S. (2009):《非建构主义评估时代下的建构主义》

该文出自《建构主义教学:成与败?》一书,是对 Kirschner, Sweller, & Clark (2006):《为什么最小化指导教学是无效的:对建构主义、发现式、问题导向、体验式和探究式教学失败的分析》[11]的另一篇回应。其核心论点是:之所以关于建构主义[12]教学效果的证据如此模棱两可,是因为人们常常「用非建构主义的视角来审视它」。这之所以重要,是因为我们(在很多时候)真正关心的恰恰是建构主义所看重的成果——即一个学习活动在多大程度上能让学生为后续从新情境中学习做好准备,而不仅仅是考察对既有知识或技能的回忆与应用。

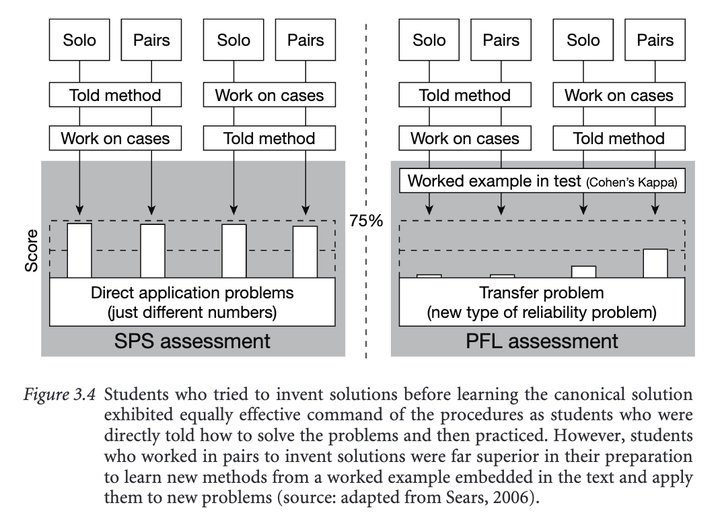

他们回顾了几项包含了「学习准备度」衡量指标的实验——也就是说,测试本身就提供了一个学习机会。在这些实验中,相较于接受直接教学的学生,那些在教学前先有机会进行探究式学习[13]的学生,更能将从解题示例中学到的新知识,应用到远迁移问题上。

图 3.4 在学习标准解法前尝试创造解法的学生,与那些被直接告知解法并进行练习的学生相比,在对解题步骤的掌握程度上表现得同样出色。然而,那些结对创造解法的学生,在为未来学习做准备方面表现得更为优异,他们能够从文本中嵌入的解题示例里学习新方法,并将其应用于新问题中(来源:改编自 Sears, 2006)。

{学习准备度}指标:{评估学生在测试[期间]从新材料中学习的能力。}

{隔离式问题解决}指标:{传统的评估指标,衡量学生在测试中运用既有知识完成任务的能力,期间无法学习新内容。}

问:「学习准备度」指标是与什么相对的概念?

答:「隔离式问题解决」指标。

问:请举一个「学习准备度」评估的设计范例。

答:在测试过程中,先给学生提供一个范例演算,并附带一个可以直接套用该范例的简单问题供其练习。在测试的后续部分,再设置一个需要运用该范例中的方法才能解决的远迁移问题。

链接至本文(已汉化)

声明

此内容发布由 Andy Matuschak 许可。未经允许,不得转载或修改。保留所有权利。

Thoughts Memo 汉化组译制

感谢主要译者 gemini-2.5-pro,校对 Jarrett Ye

原文:Schwartz, D. L., Lindgren, R., & Lewis, S. (2009). Constructivism in an age of non-constructivist assessments. In Constructivist instruction: Success or failure? (pp. 34–61). Routledge/Taylor & Francis Group

以下内容摘自 @Thoughts Memo 汉化组的译文——Lee, H. S., & Anderson, J. R. (2013):《学生学习:教学在其中扮演何种角色?》

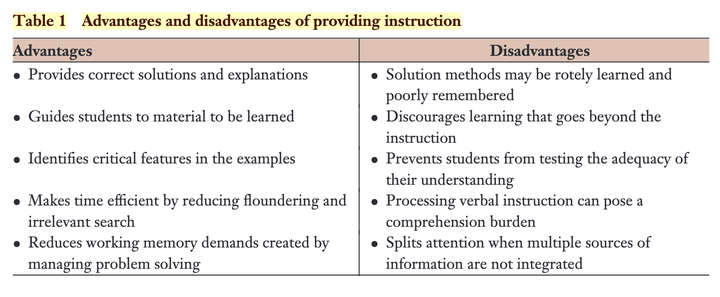

这篇综述深入探讨了关于建构主义[1]与更明确的直接指导相比何者更有效的实证证据及作用机制,其立场比 Kirschner, Sweller, & Clark (2006):《为什么最小化指导教学是无效的:对建构主义、发现式、问题导向、体验式和探究式教学失败的分析》[14]更为均衡。文章指出,该领域的实证研究结果总体上相当模棱两可,实验设计的微小变动,就常常可能导致研究结果截然相反。尽管文中提供了大量关于如何优化教学设计的细节,但正如作者所言:「显然,我们目前尚无一个全面的理论,能准确预测在不同学习情境下,不同程度的指导会带来何种结果。」有时,发现式学习胜出;有时,直接指导效果更佳。

表 1 提供指导的优缺点

| 优点 | 缺点 |

|---|---|

| • 提供正确的解法和解释 | • 解题方法可能被死记硬背,且记忆不牢 |

| • 引导学生学习所需材料 | • 不鼓励超越指导范围的学习 |

| • 识别示例中的关键特征 | • 妨碍学生检验自己理解的充分性 |

| • 通过减少摸索和无效搜索来提高时间效率 | • 处理口头(或文字)指导可能会造成理解负担 |

| • 减少因管理问题解决过程而产生的工作记忆负荷 | • 当多个信息源未整合时,会分散注意力 |

链接至本文(已汉化)

声明

此内容发布由 Andy Matuschak 许可。未经允许,不得转载或修改。保留所有权利。

Thoughts Memo 汉化组译制

感谢主要译者 gemini-2.5-pro-exp,校对 Jarrett Ye

原文:Lee, H. S., & Anderson, J. R. (2013). Student Learning: What Has Instruction Got to Do With It? Annual Review of Psychology, 64(1), 445–469

以下内容摘自 @Thoughts Memo 汉化组的译文——Anderson, J. R., Reder, L. M., Simon, H. A., Ericsson, K. A., & Glaser, R. (1998):《激进建构主义与认知心理学》

在这篇文章中,John Anderson、Reder 和 Herb Simon 批判了建构主义[1]的某些极端形式。这些观点坚称:我们不可能对学习者头脑中的「表征」进行系统性推理;知识必须由学生自己、而非通过明确指导来形成;学习应发生在由学生自由选择驱动的、真实的社交情境中。

本文的大部分观点与 Ericsson & Kintsch (1995) 的论述多有重复,而后者又与 Kirschner, Sweller, & Clark (2006):《为什么最小化指导教学是无效的:对建构主义、发现式、问题导向、体验式和探究式教学失败的分析》[14]的观点有很多共通之处。

其中一个特别有趣的观察是:

情境学习与激进建构主义的结盟颇为奇特,因为情境学习强调知识存在于外部的社会世界中;而建构主义则认为知识根植于个体的内在状态,甚至可能不为他人所知。然而,这两个学派都持有一个共同的哲学立场,即为了研究或教学的目的,知识是不能被分解或脱离情境的。

问:为何说情境学习[3]与激进建构主义[1]的结盟很奇怪?

答:情境学习(SL)声称知识只存在于外部世界的互动中;而激进建构主义(RC)则声称知识是一种无法与外部直接互动的内在状态。

问:情境学习[3]与激进建构主义[1]有何共同的关键理念?

答:为了研究或教学的目的,知识不能被分解或脱离情境。

与在 Anderson, J. R., Reder, L. M., & Simon, H. A. (1996). Situated Learning and Education. Educational Researcher, 25(4), 5–11 一文中的感受类似,我认为 JRA 等人低估了动机的重要性。他们似乎将动机仅仅视为他们所关心的「知识形成」过程中的一个必要约束条件,并且他们对「足够好」的动机水平的看法相当犬儒。然而,尽管我乐于接受从认知机制角度对学习的解释,但我更感兴趣的是将动机和意义视为学习过程的核心。换一种说法就是:我不赞同那种仅仅用娱乐形式包装枯燥内容(即所谓「巧克力裹西兰花」)的做法,但我认为这些作者是认可这种思路的。JRA 等人引用了一项研究,该研究中一个建构主义风格的干预措施究竟是反映了认知因素还是动机/注意力因素尚不明确,但他们却说「这些争论在某种意义上是无关紧要的」。我认为,至少对我的研究项目而言,这场争论绝非无关紧要。

该文章还包含了 K. Anders Ericsson 和 Robert Glaser 的评论。

KAE 的评论指出了一个对我而言很关键的问题:

对教育者而言,真正的挑战在于,要有效提升表现,需要学生积极的投入和专注。在那些人们能从充满趣味的社交互动中获得内在享受的专业领域,挑战也是类似的。与此相反,在刻意练习中,父母和老师几乎总是必须积极地支持学生的投入,并向他们展示这种练习对于达到更高水平的工具性价值。

我感兴趣的,正是那些存在内在的、充满趣味的享受的情境。同时,我也对「精通」本身感兴趣。因此,我的研究项目可以被看作是试图在这两种情境之间架起一座桥梁。

链接至本文(已汉化)

声明

此内容发布由 Andy Matuschak 许可。未经允许,不得转载或修改。保留所有权利。

Thoughts Memo 汉化组译制

感谢主要译者 gemini-2.5-pro,校对 Jarrett Ye

原文:Anderson, J. R., Reder, L. M., Simon, H. A., Ericsson, K. A., & Glaser, R. (1998). Radical Constructivism and Cognitive Psychology. Brookings Papers on Education Policy, 1, 227–278

相关专栏

认知基石 & 教育培训参考

1. 建构主义 ./1924886118987465823.html2. 探究式学习 ./1927362414204151530.html

3. 情境学习 ./1927362592575316108.html

4. 认知脚手架 ./457666825.html

5. 我该如何调和自己在探究式学习和记忆系统上的观点? ./1927363022466298690.html

6. 许多人认为记忆对深刻的创造性工作不重要 ./454266265.html

7. 赋能环境中的活动直接服务于有内在意义的目的 ./482949294.html

8. Schwartz, D. L., Lindgren, R., & Lewis, S. (2009):《非建构主义评估时代下的建构主义》 ./1934556782363144738.html

9. Lee, H. S., & Anderson, J. R. (2013):《学生学习:教学在其中扮演何种角色?》 ./1934571497864798898.html

10. Anderson, J. R., Reder, L. M., Simon, H. A., Ericsson, K. A., & Glaser, R. (1998):《激进建构主义与认知心理学》 ./1934572089886642554.html

11. Kirschner, Sweller, & Clark (2006):《为什么最小化指导教学是无效的:对建构主义、发现式、问题导向、体验式和探究式教学失败的分析》 ./1933460394887868508.html

12. 建构主义 ./1924886118987465823.html

13. 探究式学习 ./1927362414204151530.html

14. Kirschner, Sweller, & Clark (2006):《为什么最小化指导教学是无效的:对建构主义、发现式、问题导向、体验式和探究式教学失败的分析》 ./1933460394887868508.html