我在一家艺术画廊学到的,关于发挥主观能动性的 6 堂课

原文:6 lessons about agency I learned working at an art gallery

2024 年 11 月 13 日

1. 把一份平庸的工作,变成一份了不起的工作,是可能的

当初我是唯一一个申请画廊这份工作的人,因为它实在烂透了:基本上就是整个周末在卖咖啡,薪水微薄,夏天还没有假期。但在 2021 年,我们刚搬到丹麦,我既没有职业人脉,也不会说这里的语言,女儿 Rebecka 又刚出生,我们急需用钱——所以我没得挑。

同时我也觉得,这个地方用房产中介的话说,有「不错的底子」:环境优美,有六个展厅,而且离家骑车只需 25 分钟。

在我的大部分职业生涯里,我做的都是短期零工,或是在自己开创的项目里工作——我受雇最长的一段时间,我想,是 19 岁时在一个生物实验室干了 4 个月。哦不对,2016/17 年我一头扎进教育领域的研究时,曾在一家学校工作了 8 个月。我一直以来的工作理念是,给别人打工挺没劲的。但这一次,因为我知道有了孩子,短期内我不可能辞职,我心想,何不把它当作自己的一个项目来对待呢?于是,我不再只卖咖啡,而是开始研究如何优化咖啡馆和收银系统,好让画廊的志愿者们能轻松地接手我的工作。然后,我为自己辟出了一间小办公室,坐在里面分析画廊的业务,琢磨着如何改进它。你可以想象我这么做有多「受欢迎」了。在董事会让我滚回咖啡馆后,我有好几个月不得不偃旗息鼓。对于一个习惯了自由职业的人来说,这是一个很好的教训:在一个机构里,你不能只做你认为正确的事,你还必须建立信任,并与他人协调,确保大家步调一致。然而,这并不意味着你应该放弃自己的判断,乖乖听话。

我很欣赏 Sholto Douglas 在与 Dwarkesh Patel 的访谈中表达的那种工作方法:

如果我正在写代码,但某个地方出了问题,即便问题出在代码库的另一部分,我也常常会直接去把它修好,或者至少先临时解决,好让我的工作能继续下去。……我认为这几乎是做任何事最重要的品质,就是追查到底。无论需要做什么来达成目标,你都会去做。……我就是要垂直打通,把整件事从头到尾搞定。事实证明,这种方法非常有效。

也就是说,你不能说:「这是我的活儿,那件事不归我管」——不,如果你试图创造的价值要求你跨出自己的职责范围,学习新技能,并通过周旋以获得拍板的权力,那么,那就是你的工作。

我还没到 Sholto Douglas 的境界,但我想我至少可以试试。于是,我和很欣赏我的老板达成协议,她同意我旁听董事会会议。我开始梳理每个人的角色和诉求,并确保在所有利益相关者经过画廊时都与他们交谈。六个月后,我对他们的价值观和目标有了足够清晰的认知模型,从而能将自己的目标与画廊的使命对齐,并让他们清楚地理解我工作的价值和逻辑。随着老板越来越信任我,她开始说我的职责是「做任何你认为对的事」,最终,大约一年后,又加上了:「……而且你想什么时候来上班都行。」(这也有点运气成分:我入职那年,画廊的收入在连续萎缩或停滞了 5 年后,迎来了增长的拐点;这不全是我的功劳,但这让老板更加信任我。)

在过去的两年半里,我基本上都在主导自己的工作日程。我的工作节奏时快时慢,有时一周干 70 个小时(我的合同是每周 20 小时),有时则在家待上 10 天写文章。这种时而冲刺、时而沉潜的工作方式很合我的性子,我真心爱上了这份工作,其程度超出了我以往对「工作」的任何想象。

我的一群朋友都很羡慕我的职位。但当初,除了我,没人申请。

2. 我合作过的最顶尖的艺术家,让我想起我所认识的最优秀的创业者

我曾与……来自 33 个国家的大约 150 位艺术家合作。他们中不少人确实是人们刻板印象中艺术家的样子:自我中心、难以合作、还有点疯狂。但这些都是业余爱好者。我合作过的最顶尖的艺术家,比如 A 和 B 这对夫妻搭档,则完全不同。让我举个例子。

今年早些时候,我的老板为 A 和 B 创作的一件大型公共雕塑筹集了资金并成功售出。就在我们准备安装的前一天,A 和 B 来到画廊,解释说他们找到了一个更好的电子元件。不是说旧的那个不好——那已经是他们最初创作雕塑时能找到的最好的了。但新的这个,还要更好那么一点点。于是,他们开始拆解整座雕塑,拿出焊接工具,花了七个小时来升级这件作品。请注意三点:

-

A 和 B 已经收到了全款,买家也对作品非常满意。

-

A 和 B 没有告诉客户他们额外花了 14 个工时来改进作品;他们这么做,只是因为这是对的,而不是为了邀功。

-

A 和 B 从他们在纽约的画廊经纪人那里赚的钱已经足够退休,但他们宁愿把钱用来创作更好的艺术。

据我观察,正是这种态度,才让他们在自己的领域取得了那样的成功。他们总是在不断挑战自己的极限,这让他们得以成长;同时,他们又是如此无私且易于合作,以至于你总想和他们一起做更多的事。要做任何有雄心的事情,你都需要这种态度:你需要支持、资金和善意,而这些都不是靠杂乱无章或自我中心能换来的。或许,在艺术界的金字塔尖,艺术家们又可以任性起来了,那我就不知道了。

3. 最糟糕的展览,最耗费心力

这算是上一条的推论。当我们与像 A 和 B 这样的艺术家合作时,他们会在一小时内回复邮件,当我们无法满足其期望时从不抱怨,他们来到现场后总是高效地工作,在几小时内就能呈现出一场精彩的展览。而另一些艺术家则更像是这样:「哦,我不知道自己想做什么……」「你能帮我搞到更多资金吗?」「地板上的那道划痕影响了我的作品,你得把它修好。」「你能在那里砌堵墙吗?」「不,这堵墙终究还是不对劲,你能把它拆了吗?」在经历数周这样的折腾后,你最终得到的只会是一些平庸之作。

我得以进行了一项小实验,来检验自己预测展览优劣的能力。结果很简单:一旦有人回邮件拖拖拉拉,或是抱怨不休,或是在创作焦虑时想把我们当成心理治疗师,我就会告诉我的老板:「我觉得我们应该取消这个项目。」而我的老板——她的优点和弱点都是总把人往好处想,让每个人都感到被接纳——会说:「哎呀,他们只是在回邮件上有点马虎。」「只要我们把这个问题解决了,一切都会好起来的……」

而我每次都是对的,结局总是一地鸡毛。

这其实是件好事:它意味着你不需要具备泰勒·柯文(Tyler Cowen)那种级别的识才天赋,就能判断出谁能做出好东西。我对艺术家的了解有限,但事实证明,只要你稍微耐心一点,坚持说:「不,我不会和任何要求苛刻、思路混乱或回邮件慢的人合作」——那你基本上就成功了。

当你这样工作,当你耐心等待合适的机遇时,你根本不需要做太多繁重的工作。你只需四处与人交谈,直到找到那个对的合作伙伴……然后,工作本身就会毫不费力地自行完成。简直太方便了!

我并非是一个脾气暴躁、认为人有优劣之分且命中注定的人——我认为在很大程度上,你可以决定自己想成为哪种人。但如果别人自己不求上进,我也不知道该如何说服他们。所以,我只寻找那些已经做出了决定的人。

4. 如果你热爱美,你也应该关心经济增长

艺术画廊——尤其是我工作过的这种由非营利董事会管理的合作式艺术画廊——是一种奇特的商业模式。其目的不是为了赚钱,而是为了创造美、凝聚社群,以及所有这些难以衡量的东西。正因如此,画廊吸引的都是那些更愿意思考崇高价值的人,而非经济增长这类被视为俗气的东西。

我自己也很大程度上是这类人;例如,我曾觉得在我的博客上开启付费订阅近乎可耻。

但在画廊工作,以及与像 A 和 B 这样从事高水平艺术创作的人合作,让我清楚地认识到一件事:如果你搞不定资金问题,你根本就负担不起做真正好的东西。

比如,我们画廊的电梯当时快散架了,而没有电梯继续开放是违法的。这意味着,如果我们拿不出钱来修电梯,我们就什么都做不了——没有社群,没有艺术,什么都没有。我的第一任老板和董事会没有意识到这一点,当我指出来时,他们还模糊地觉得,如果真到了那一步,「市政当局应该出钱,因为艺术是如此重要。」

但我们岛上的市政当局财政状况不佳,正在考虑削减老年人护理开支来平衡预算——所以,对我而言,去为艺术争取更多资金感觉是不道德的。[1] 这类话题总能让我谈得热血沸腾、拍案而起;我经常对艺术系的学生布道。我们对自己的价值观负有责任,对我们的社群负有责任,我们不能因为觉得困难,或者因为想维持某种清高的形象,就回避责任,然后指望别人来收拾残局!我们应该扛起自己的责任,想办法让艺术(或任何我们珍视的事物)变得如此有吸引力、有意义,以至于人们乐于通过成为会员、购买艺术品或咖啡等任何方式来资助它。

如果我们想让世界变得更美好,我们不能只空想那些高尚的东西:我们必须亲自动手,弄脏自己的手,确保经济引擎能够正常运转。

5. 在激励的大格局中,总有激励与你的价值观同向而行的地方,你的工作就是找到它们

对艺术的商业面感到厌恶并非毫无道理,因为市场(以及资助方……)的激励确实常常将我们拉向与我们所珍视的价值观相悖的方向。的确如此。

但这只是对现实的一种粗略概括。

如果你花时间去真正地面对现实,去琢磨如何为一个项目筹集资金,你会发现,在整个激励的大格局中,总有一些地方,其中的激励(实际上是其他人的渴望与需求)与你那些难以言喻的价值观是同向而行的。如果你想把你所能给予的,尽可能多地带给这个世界,我们的工作就是去找出,在激励的版图上,那个契合点究竟在哪里。

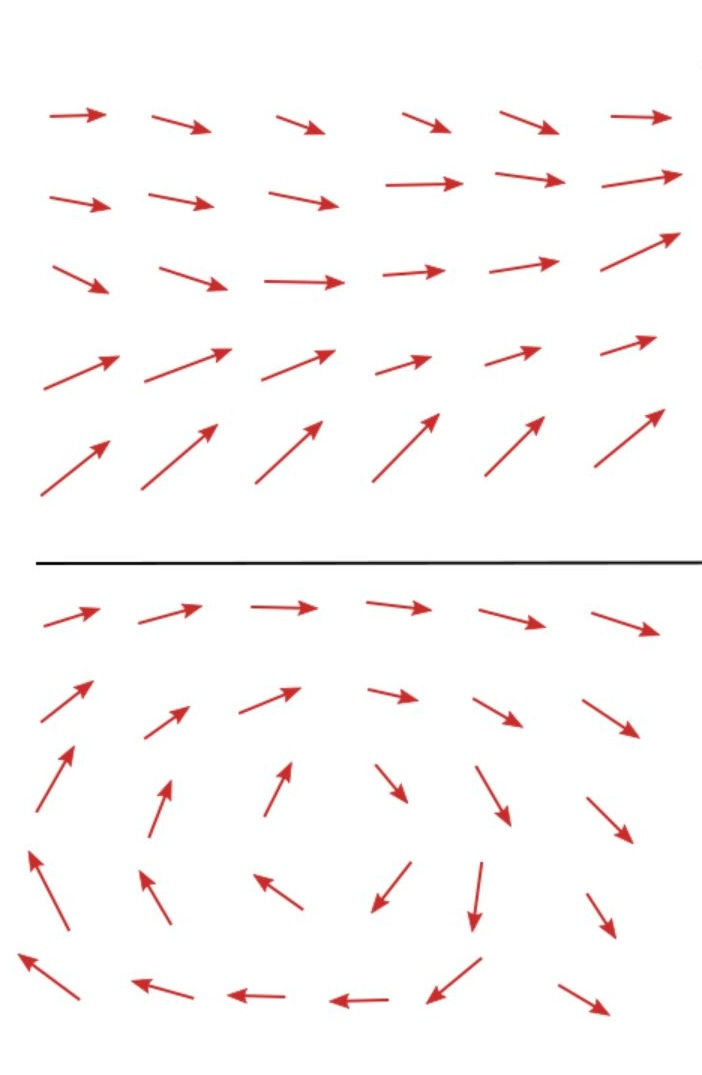

我把它想象成两个矢量场:

第一个矢量场是我们的艺术冲动、伦理、好奇心等等——所有我们想在生活中(或机构中)表达的东西。另一个矢量场是市场。如果你把这两个矢量场叠加起来,将矢量相加,你会发现在大多数地方,两个矢量指向不同方向,相互拉扯偏离轨道。也就是说,如果你想同时尊重自己的好奇心,赚钱就会更难;反之,如果你一心想赚钱,就很容易与自己的价值观脱节。

但如果你足够有耐心,足够开放,并愿意努力工作,你就能通过不断的迭代,找到那些两个矢量同向而行的领域。当那一刻发生时,市场的力量实际上会助推你的艺术进程,就像两股波浪交汇,形成一股更强的合力。

你在伟大的艺术家、伟大的作家,任何伟大人物的传记中看到的,都是他们非常擅长找到那个矢量同向而行的地方。他们既能坚守自己的价值观,对自己保持敏锐的觉知,同时又能对世界的运作方式保持冷静的头脑:不是扭曲自己去适应世界,而是想办法定位自己所做之事,从而让它成为可能。

6. 大多数人并不「较真」

作为一个大半辈子都在自己干的人,我常常看着那些机构心生疑惑:「为什么他们做事又慢又差?这能有多难?」但因为我经验有限,我总觉得,这其中一定有什么难处,是我太天真所以没看到的。

现在,我不再确定当初的我是不是天真了。至少在画廊,要比平均水平做得好得多(好上约 3 倍)是非常容易的。举个例子:我刚加入董事会时,他们总谈论画廊的「三条腿」:筹款、工作坊和销售(咖啡馆、商店、门票)。但当我溜去查阅账目时,发现其中两条所谓的「收入来源」实际上是成本中心:我们在筹款和工作坊上的花费远超收入。[2] 竟然从没人看过账本,去搞清楚我们的钱到底是怎么赚来的!而且,他们没有计入建筑维护成本,一旦你把这项算进去,就会清楚地看到,现行策略会在 2-3 年内让我们破产。

这些都不是什么难查的东西;我只是个非常业余的会计。[3] 令人惊讶的是,在谷歌诞生 26 年后,「随手搜一下」这个简单的动作能给你带来多大的优势。(更别提大语言模型了。)大多数人似乎只是在脑子里想出一个答案,然后就不假思索地照做了。

值得称赞的是,董事会在我指出问题后,立刻就意识到了,并迅速采取了行动,还找到了我因经验不足而无法想到的解决方案。

当我们削减了工作坊和筹款,专注于那些真正有效的业务时,我们就能更用心地去做——进行实验、更新定价策略、实现自动化、精简流程、重塑品牌等等。而当你聚焦时,一如既往地,总能带来巨大的改变。我们最终让收入增长了 311%。

如今,那些昂贵的维护工程要么已经完工,要么已排上日程;我们建立了一笔应急资金,也组建了一个强有力的董事会。所以我相信,这个地方还能再存续十年——这正是我当初的目标。我觉得,是时候回去做我自己的项目了。

今年八月,丹麦新国王弗雷德里克十世在他首次巡视期间,对画廊进行了正式访问。我一点也不是保皇党人,但令我惊讶的是,那一刻竟让我如此动容——看着他迈着奇特的国王步伐,而画廊前,学龄前的孩子们挥舞着旗帜。我想,这让我感觉自己归属于此,这个给予我们庇护的国家,在告诉我们,我们现在是他们的一员了;他们看到了我们为照料这整个国度的一个小角落所付出的努力。那一刻,感觉就像我人生一部电影的结尾。在我写下这些文字时,我的书桌上方,挂着一张我卖给玛丽王后的雕塑的装裱收据,作为我在画廊岁月的纪念。那段时光,真有趣。

[1]

这不仅仅是艺术家的问题。似乎大多数人都很难理解,如何在自己的领域做出牺牲,以便更好地促进他们所信奉的价值观。我曾被选入大众教育委员会任职一年,并参加了一些听证会,我们需要对削减童子军、游泳馆、家庭教育支持等项目预算的提议给出反馈。这些会议简直是一场闹剧。委员会用尽一切办法论证所有的削减都是灾难性的,尽管很明显有些削减无伤大雅,而另一些则确实代价高昂且危害巨大——这意味着他们没有向政治家们提供任何有用的信息,后者只好随机削减资金。而且,说真的,当我们作为一个社群没钱了,难道我们不应该感受到那种责任的重量,以及承担这份重量的喜悦吗?去想明白我们能削减什么,来保全我们最珍视的东西。就因为我恰好在大众教育委员会,不代表我不能得出结论说,削减对童子军的支持或许比削减医院的经费更好。当我试图指出这一点时,委员会的其他人都用看疯子的眼神看着我。我尤其记得一位年长的右翼政治家,算是个重量级人物,当我问他,难道我们没有责任想办法省钱吗?他愤怒地转向我:「我们没有这样做的法律责任。」我说。然后我辞职了。

[2]

如果你认为这是你能做的最好的慈善,那没问题。但如果你以为你这么做是为了赚钱,那就大错特错了!

[3]

听起来可能像我在故作谦虚,想让你们觉得我其实很擅长商业这些事。但我不是。我想,我是一个好作家(你很可能通过我的写作认识我,所以可能会高估我)。但我在画廊做的所有事——策展、品牌、翻新等等——我起初都一窍不通,都是在遇到问题后,一点一点现学的。