倾尽全力去「敷衍」

原文:Half-assing it with everything you've got

发布日期:2015 年 3 月 12 日

我经常接触许多有效利他主义者(EA)。他们中的许多人,其主要驱动力往往类似于内疚感(因自身坐拥优渥资源与机遇而他人仍在受苦)或羞耻感(因觉得自己做得不够)。说实话,我许多非 EA 圈的朋友,其主要动力也源于内疚或羞耻。

我无意指摘这种由内疚/羞耻驱动的动机:我个人遵循这样一条原则,当有人为了让世界变得更美好而付出巨大努力或投入大量资金时,我会极力避免去评判他们的动机。内疚感和羞耻感或许是将人们从自满状态中警醒过来的有效工具。然而,我担心从长远来看,内疚和羞耻并非健康的动力来源。在我许多朋友身上,内疚和羞耻往往会引发执行力缺失(akrasia)、降低效率,并消耗积极性。因此,在未来几周,我将撰写系列文章,探讨如何摆脱内疚/羞耻驱动的动机,并代之以更强大的动力。

1

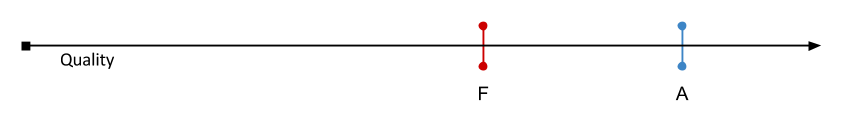

假设你是一名大学生,需要交一篇论文。论文的质量取决于你投入的精力。我们假定你对这个项目相当了解:只需适度努力便能拿到 A,而若投入巨大精力,你能写出远超普通 A 级水准的佳作。

教育环境总是潜移默化地试图让学生相信,他们的偏好应当永远指向质量标尺的右端。家长和老师会说「你应该尽力做到最好」之类的话,并对那些不奋力追求更高质量的人大加指责或令其羞愧。

面对这种规训,人们通常有两种反应。第一类人(「得过且过者」)不认同质量越高越符合个人偏好这种看法。他们不在乎课程,不停抱怨必须做的那些毫无意义的无用功,马马虎虎地应付作业,交上去的东西要么勉强及格,要么干脆不及格。「得过且过者」往往对强迫他们写论文的权威感到不满。

第二类人(「拼命努力者」)则认同质量越高越符合个人偏好这一前提,在质量标尺上不断追求更高。「拼命努力者」涵盖了各种能力水平的人:有的拼尽全力只为拿到 C,有的则以能创作出杰作为傲。有些人试图讨好老师,另一些人则是完美主义者,绝不允许自己交出任何未尽全力的作品。他们中有些是一丝不苟的人,即便拿了 A 仍感内疚,因为他们知道自己本可以做得更好,也认为本应做得更好。他们中有的谦逊,有的爱炫耀,但无一例外都在向右推进。

社会花费了大量时间规训我们,让我们认为「拼命努力者」优于「得过且过者」。努力奋斗是一种美德。「得过且过者」没抓住教育的意义;他们待在学校干嘛呢?「拼命努力者」前途无量,「得过且过者」则一事无成。

但实际上,这两类人的做法都有问题。

如果你想变得真正高效,请记住你的奋斗目标是什么。

而且,剧透一下,你的目标并非「写一篇高质量的论文」。那会是一个相当愚蠢的奋斗目标。

你选修这门课的目标究竟是什么?也许是出于社会压力(父母要求的)、社会惯性(别人都上大学)以及一种模糊的信念——认为这是通往好工作和舒适生活的必经之路。又或许,你想要好成绩,以便将来获得大量金钱和权力去「屠龙」(实现宏伟目标)。再或许,你纯粹是出于对知识的渴求。但无论原因为何,这个原因都会在质量标尺上确定一个具体的目标点。因此,你的目标应该是精确命中那个质量目标——既不超出,也不低于。

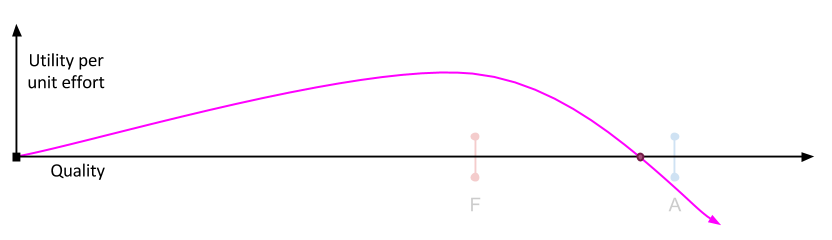

你的偏好并非「在质量标尺上越往右越好」。你的偏好是以最小的代价(努力)精确命中那个质量目标。

如果你只想通过这门课,那就用最少的精力去通过。其他的努力都是在做无用功。

如果你想拿高分,那就用最少的精力去拿高分。其他的努力都是在做无用功。

如果你想尽可能透彻地学习知识内容,那就从作业中汲取所有知识养分,不必纠结于分数。其他的努力都是在做无用功。

如果你想同时达成多个目标:好成绩(作为能力信号)、赢得尊重(出于社交需求)、获取知识(为了种种益处),那么就精准定位那个能让你获得好成绩、给老师留下好印象、并学到知识的最低质量目标,并尽可能高效地达成它。任何超出的部分都是在做无用功。

你的质量目标可能远低于 F 线(不及格)——比如,你早已通过该课程,这份作业无关紧要。你的质量目标也可能远高于 A 线——比如,你是为了学习知识内容,而分数膨胀意味着拿 A 比以信息量最大的方式完成作业要容易得多。但无论如何,你的真实目标总会对应一个质量目标。

「得过且过者」和「拼命努力者」的目标都偏离了方向。「得过且过者」嘲笑「拼命努力者」,认为他们将人为设定的质量标准奉为圭臬,在过度努力上浪费精力。「拼命努力者」则嘲笑「得过且过者」,认为他们身在课堂却拒绝学习。而双方的嘲笑都有道理!因为他们都在做无用功。

「得过且过者」未能全力以赴,因为他们意识到那条质量标尺并非他们的偏好曲线。「拼命努力者」则将全部力量投入错误的目标,试图在标尺上走得越远越好,将精力浪费在一场并不属于他们的战斗中。所以,请选择第三条路:**记住你的奋斗目标。**永远全力以赴,只为尽快达成你的质量目标。

倾尽全力去「敷衍」一切。

(我的老师们过去常说,只要我肯努力,定能成就一番事业。我则回应他们,如果想让我更努力,他们得先发明出比 A 更高的分数等级才行。)

2

一个常见的反对意见在此出现:

有些事情太重要了,不能「敷衍了事」。有些事情就值得你全力以赴去争取。敷衍家庭作业是一回事,敷衍地救人命则是完全不同的另一回事。有时候,你确实想在质量标尺上走得越远越好。

这种说法对也不对,因为它混淆了一些概念。对于任何项目,目标始终不应高于预设的质量目标,并且永远要追求以最小的代价(精力、资源)达成目标。无论你是在写学期论文、从火场救人,还是在创建跨星系的人类文明——目标永远是以最小代价达到某个质量目标。有效资源是稀缺的。

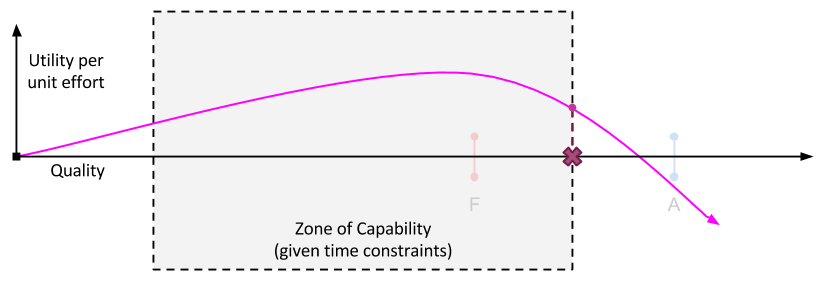

话虽如此,质量目标可以设得非常非常高。事实上,质量目标有时甚至高不可攀。通常,我们根本没有能力达到我们设定的质量目标,在这些情况下,我们确实想要沿着偏好曲线尽可能地向右推进。

当你从事的工作相对于你的技能水平而言非常困难时,或者在竞争激烈的环境中,又或者当你在发出你「能吃苦耐劳」的信号时,这种情况会自然发生。但别搞混了。即使你是为热爱而写作,最终也必须停止修改,宣告完成。即使你正在从燃烧的建筑中救人,最终也会停止为确保此人存活而投入更多精力,转而将精力用于拯救其他濒危者。即使你在建设一个跨星系的文明,也需要在建设文明的投入与享受文明生活的投入之间做出权衡。

对于某些目标,你可能无法达到预设的质量要求,在这些情况下,你会不断向右推进(尽力而为)。但是,太多人会下意识地认为,当权威人士划定一条质量标准线时,他们就「理应」尽可能地向右靠拢。他们认为自己「应该」在意质量本身。这是很傻的:现实世界的问题并非要生产出最高质量的产品。在各行各业,目标都是以最小的代价达到某个质量目标。

当然,这只是对现实的一个模糊且不准确的描述。时间、精力、能量、注意力和质量之间的相对成本通常是不断变化的,并随着信息和环境的改变而改变。关键在于能够区分开环境所暗示的质量标尺与你真实的偏好曲线。

需要澄清的是,我并非意在表达以下观点:如果你在上大学课程,我不是说你应该每次都「低空飞过」;如果你在救人,我不是说你应该重速度轻谨慎;总而言之,我绝不是说你总应该把那个你只能勉强接受的最差结果定为目标。

我想说的是,不要将质量标尺与你的偏好曲线混为一谈。当老师给某个分数点贴上「及格」或「不及格」的标签时,不要感到困惑,因为那只是标签,你更深层次的目标可能与这些标签仅有间接关联。记住你真正想要实现的目标,明确你的质量目标,然后瞄准它:既不超出,也不低于。

(另外,别忘了「规划谬误」的存在!如果你瞄准 D,结果可能只拿到 F。人类往往容易过度自信。选择目标时,务必谨慎,给自己留出足够的缓冲空间。)

3

常见的「得过且过者」式反驳是:

但如果「尽快拿到最低及格分」这件事本身也很无聊呢?如果这个任务也毫无意义呢?

那还上什么大学!

我个人发现,追求最低可接受质量标准通常是很有趣的。做家庭作业本身可能很无聊,但探索如何用尽可能少的总精力把作业做到可接受的水平,却是一个真正能调动我智慧的、有趣的优化问题——一个我内心的完美主义倾向和叛逆倾向都能认同的优化问题。

但有时候,即使你想起了自己的奋斗目标,整个项目看起来仍然毫无价值。有时候,「以最小努力获得最低及格分」这个目标,仍然散发着别人试图将他们随意的标准硬塞给你、当作你真实偏好的那股「馊味」。若是这种情况,不妨考虑退课。

更普遍地说,如果「以最小努力达成某某目标」的任何一种形式都显得不值得去做,那么你可能需要彻底放弃那个目标。

相比之下,常见的「拼命努力者」式反驳如下:

可我是个完美主义者!我生理上就无法容忍低质量的产出。我情不自禁就想做到最好。

太好了!那就驾驭你内心的完美主义倾向,并将其导向「以最小努力达成目标」这个方向。

与其对论文成品追求完美,不如对写论文的过程追求完美。在识别有效策略、果断放弃沉没成本、忍痛割爱(删掉自己喜欢但不必要的部分)、判断何时适可而止等方面追求完美;在不浪费丝毫注意力上追求完美;在从错误中学习上追求完美。完美主义可以是一种强大的工具,但没必要将它用于在你并不在乎的指标上过度追求。

4

从某种意义上说,追求以最小代价精确命中质量目标,比一味地在质量标尺上追求极致要困难得多。人总是可以通过投入更多时间在质量标尺上走得更远:当你想写出一篇惊世之作时,总能投入更多时间和精力去修正瑕疵。但当你试图以最小化无用功的方式完成论文时,犯下的错误是无法挽回的,时间上的浪费无法弥补。

在这个意义上,如果你开始为每一次无用功而感到内疚,那么从一个「拼命努力者」转变为一个「倾尽全力去『敷衍』的人」,反而可能比平时引发更多的内疚和羞耻感。

然而,我看到太多太多的人因为未能在质量标尺上走得足够远而感到内疚和羞耻。他们为没有在(自己讨厌的)工作上尽心尽力而内疚;为没能成为足够好的朋友(在自己都快崩溃的时候)而内疚;为没能满足父母的期望(那些期望既荒谬又不切实际)而内疚。要想用内在动力取代内疚和羞耻,首先必须打破「得过且过者/拼命努力者」的二分法。如果你非要内疚,那么请为未能达成自己的目标而内疚,而不是为没有将某个随意的质量标准当作自己的真实偏好而内疚。前一种内疚感,才是我有可能着手处理的那一种。

(致一丝不苟的朋友们:在此期间,请不要为做了无用功而感到内疚!请将其视为人类行动的自然过程中的一个重要部分,而非什么需要羞愧的事。未来的文章会进一步阐述这个观点。)

5

大多数人似乎有两种处理问题的模式:一种是「得过且过者」那种只求省力、「滑行通过」的模式;另一种是「拼命努力者」那种力求杰作、「过度达成」的模式。面对问题时,多数人要么只付出最低限度的努力,勉强过关,只要不惹恼相关权威就行;要么就全身心投入,倾尽所有。

几乎每个人都曾在两种模式间切换。有些人在历史课上追求卓越,在语法课上则选择「滑行」。有些人在工作上力求完美,在维系人际关系上则敷衍了事。事实上,大多数讲述「坏学生也能是好人」的暖心故事,讲的都是那些在多数领域都得过且过的学生,如何在舞蹈/体育/音乐/数论这些方面私下里拼命努力。

这当然也是「拼命努力者」式宣传的又一例证:「别担心,」电影试图告诉我们,「这些得过且过者并非坏人,因为他们在其他领域是秘密的努力者!」——好像你只有把某个随意的质量标准当作自己的真实偏好,才算得上是个好人似的。

大多数人都困在「得过且过者/拼命努力者」的二分法中。他们要么只做最少量的、能蒙混过关的事,要么就竭尽所能做到最多。他们的目标要么是勉强达标,要么是争做第一。极少有人能够选择一个中间的目标点,然后倾尽全力去实现它。极少有人能够调动全部力量,只为尽可能高效地达成「恰到好处」的目标。

拒绝这种二分法。着眼于你的偏好曲线。请记住,偏好曲线所指向的,只有这一点:

成功,不做多余的动作。

你内心的「得过且过者」反感无意义的任务,而你内心的「拼命努力者」追求完美。那么,就同时满足这两者:瞄准那个最低限度的必要目标,并尽可能高效地达成它。

倘若你在某个情境下忘记了「成功」究竟意味着什么,不妨花点时间停下来,想一想你的奋斗目标是什么。