社会正义与言辞,言辞,言辞

原文:Social Justice And Words, Words, Words | Slate Star Codex

发表于 2014 年 7 月 7 日,作者 Scott Alexander

[内容注释:对社会正义的敌意,讨论各种偏见]

「言辞!言辞!言辞!我真是受够了这些言辞!我成天听到的就是言辞。先是他,现在是你。难道你们这些家伙就只会耍嘴皮子吗?」——Eliza Doolittle

一、

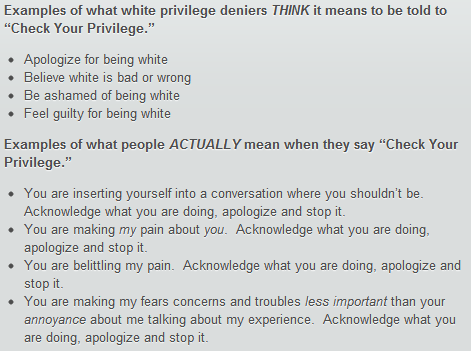

我最近了解到,社会正义领域所做的某种事,其实是有个专门术语的。但在此之前,先看一张来自 racism school 点 tumblr 点 com 的 png 图片。

所以,这么说来,特权(privilege)一词的用法原来是完全合情合理的。它的意思无非就是,你强行介入他人的对话,还要求别人的痛苦必须是关于你的。我想我可以说代表了所有异性恋白人男性表个态:这听起来确实很糟糕,如果我过去这么做了,那我道歉,并且会努力避免再犯。问题就这么解决了,对吧?真不敢相信我们花了这么多世纪才把这事儿理清楚。

但一种不祥的预感告诉我,事情恐怕没那么简单。

在我博客上一篇引发灾难性后果的社会正义主题帖子的评论区里,有人开始抱怨他们多么讨厌「男性说教」(mansplaining)这个词,这时另一个人——颇具讽刺意味地——突然冒出来,解释什么是「男性说教」,以及为何这是一个不容轻易否定的有价值概念。他的解释清晰且合理。此时,我忍不住插话评论道:

我感觉,社会正义术语里的每一个词,似乎都有一个完全无可指摘、且意义显而易见的重要定义——但随后在实际运用中,却完全是另一回事。

我能想到的最贴切的类比是某些宗教人士:他们宣称「上帝不过是宇宙间秩序与美的另一种表述」——但转过头就祈祷上帝惩罚他们的敌人。而当你批评他们后一种行为时,他们便会反驳:「可是上帝仅仅意味着宇宙的秩序与美啊,你肯定不会反对这个吧?」

结果就是,无论别人做什么,似乎都可以被指责拥有「特权」(privilege)或是在搞「男性说教」。而当有人批评「特权」这个概念本身时,他们就立刻退回到狭隘的定义上:「可是『特权』仅仅是指你在一个仅限女性的安全空间里打断女性说话呀。批评这种行为,肯定没人会反对吧?」

……尽管我自己仅仅因为在博客上写点东西,就被扣上了「特权」的帽子,而这无论如何也不可能构成「打断」行为,更不可能发生在「仅限女性的安全空间」里。

当你指出这种矛盾时,他们只会矢口否认,还反过来说你偏执。

当你记录下自己和他人被指责「特权」或「男性说教」的实例,把清单摆在他们面前,并明确指出其中百分之百的案例都和「在仅限女性的安全空间里打断女性说话」毫无关联,而完全是「提出了一些他们想要压制的正确论点」时,你的对话者便可以轻飘飘地回应:「你这是故意只找那些『稻草人女权主义者』(指非主流或观点极端者)的茬儿,她们并不能代表这场运动最核心的部分,你不能让我为她们的行为负责」,然后继续坚称,任何对「特权」一词的用法感到不快的人,都只是不明白「在安全空间里打断女性说话是错误的」这个道理。

我至今还没找到能有效应对这种辩论策略的方法。

我猜测 racism school 点 tumblr 点 com 那张动图(gif)想表达的是:图片顶部的陈述展示了大多数人在现实中遇到的「特权」一词的实际用法,而底部的陈述则是那些无可争议的老生常谈——当有人质疑或挑战他们时,他们就会搬出这些说法来辩护,声称「特权」指的就是这个意思。因此,这张图或许可以被视为解读「社会正义话语」的一种奇特的「罗塞塔石碑」。我只能寄望于,对于其他同样充满争议的术语,也能出现类似的、具有阐释作用的解释。

这听起来是不是有点偏执?我坦率承认,在这一领域我的确有些偏执。但请允许我再举一个例子来具体说明。

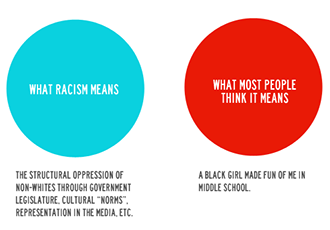

每个人都有那么一点种族主义倾向。我们知道这一点,因为有首很可爱的歌就叫《每个人都有点种族主义》。还因为大多数人在内隐联想测试(implicit association tests)中得分都不高;因为许多白人在深夜无人的街上看到黑人男性时会感到焦虑;以及因为在心理学实验中,如果分别用传统的白人名字和黑人名字对人们进行启动(prime),他们回答问题的方式就会不同。只要你承认自己有种族主义倾向,并尽力去抵抗它,那么这本身并不可耻。这一点人人都知道。

唐纳德·斯特林(Donald Sterling)是种族主义者。我们知道这一点,因为他在自己家中私下发表了种族主义言论。其后果是:他被处以 250 万美元罚款,被终身禁止进入他已投身三十五年的行业,被禁止观看任何篮球比赛,被迫违背其意愿出售其资产,受到从美国总统到社会各界的公开谴责,从全国性新闻到不知名的《波当克先驱论坛报》(Podunk Herald-Tribune)等所有媒体都在口诛笔伐,并且全互联网的人都在幸灾乐祸,纷纷表示乐见他时日无多。我们知道他罪有应得,因为那些为他辩解、认为他不该受此重罚的人,同样也丢了他们的工作。他罪有应得,因为他是种族主义者。这一点,人人都知道。

所以。

人人都是种族主义者。

而种族主义者理应失去他们所拥有的一切,并被所有人憎恨。

这看起来,似乎会带来一个问题。当然,除非你恰好打算成为那个手握裁判权的人,可以决定哪些种族主义者要失去一切、受千夫所指,而哪些种族主义者——只要他们没碍着你的事——就暂时可以放过。

抱歉,我又开始「偏执」了。

肯定会有人反驳,说我这是在混淆「种族主义者」的两种不同用法。对此,我的回应是:这恰恰就是问题的关键所在。我不知道 racism school 点 tumblr 点 com 是否也有一块「罗塞塔石碑」,顶上刻着唐纳德·斯特林(Donald Sterling)的名字,底下画着某个正在做内隐联想测试的人。但我认为,在社会正义运动中确实存在这样一股潮流,其核心做法就是滥用这种能力,随意给他人贴上极其危险且不容否认的标签,以此来推进他们自身的政治目标。

二、

我在这篇文章开头提到,我最近了解到社会正义领域所做的某种事,其实是有个专门术语的。一位读者在回应我之前的评论时指出,这种策略早已在一篇论文中被描述过,名为「土丘与外廓原则」(motte-and-bailey doctrine)。

那篇论文批判的是后现代主义——对于这个领域我了解不深,无法判断其批判是否公允。论文抱怨说,后现代主义者有时会发表诸如「现实是被社会建构的」之类的言论。这句话本身有一个无可争议的含义——即我们并非直接体验世界,而是透过我们社会所固有的分类和偏见来感知。例如,某种蓝绿色的色调,我可能视其为蓝色,而在不同文化背景下成长的人则可能视其为绿色。这没问题。但接着,后现代主义者会进一步声称,如果另一种文化中的某人认为太阳是「天空之牛」(Sky Ox)犄角反射的光芒,那么这种看法与我们自己文化中认为太阳是一团炽热气体、一个巨型核熔炉的理论具有同等的真实性。倘若你对此提出质疑,他们便会指责你否认“现实是被社会建构的”,并断言你显然极其天真,自以为能完全客观、感官能直接感知现实。

该论文的作者将这种论证方式比作一种中世纪的城堡结构:城堡通常包含一片适宜居住且能带来经济产出的土地,称为「外廓」(bailey);以及位于中央的一座坚固但通常简陋的塔楼,称为「土丘」(motte)。作为一位中世纪领主,你大部分时间会在外廓从事经济活动,积累财富。一旦敌人来袭,你会迅速撤回土丘,居高临下向敌人倾泻箭雨,直至他们知难而退。之后,你再回到外廓——那个你真正想要待的地方。

依照这个比喻,诸如「上帝是一位极其强大的超自然存在,祂会惩罚我的敌人」、「『天空之牛』理论和『核熔炉』理论同样合理」或「男性不应被允许参与关于性别的讨论」这类陈述,就是「外廓」——它们本身难以辩护,但如果你能设法坚守这些阵地(不被驳倒),你便大获全胜。

而诸如「上帝仅代表宇宙间的秩序与爱」、「没有人能完美地直接感知现实」以及「男性不应强行介入仅限女性的安全空间」这类陈述,则是「土丘」——它们极易防守,但本身却没什么实际用处。

只要无人挑战,你便安居于「外廓」,坐享占据这片「沃土」带来的种种好处。一旦有人发起挑战,你就立刻退守至坚不可摧的「土丘」,从壁垒后怒视对方,直到他们厌烦离去。然后,你再悄然返回「外廓」。

这比喻恐怕只有中世纪战争史的专家们才情有独钟,所以或许我们可以干脆称其为「策略性含糊其辞」(strategic equivocation),这个说法无需扯到封建时代的防御工事上去,也足够清晰明了。

三、

我这样说,听起来可能还是很偏执。因此,请允许我指出一个现象,我认为「标准理论」无法解释,但我的理论却能解释得相当好。

为何社会正义术语似乎不能应用于那些通常被视为「受压迫」的群体?

这么说吧,仅仅是提出这一点就足以让一些人抓狂。要想最快地激怒一个社会正义领域的人,莫过于将「特权」或「种族主义者」这类标签用到非「直/白/男」的群体身上。这一点颇为令人惊讶。

如果「特权」仅仅意味着「强行介入他人的对话」,那么这似乎是女性和男性都可能做出的行为。举个例子:假设一位女权主义者在这篇文章下发表了一条深思熟虑的评论,而我回复说:「感谢你的见解,但我其实只是想向我那些非女权主义的男性朋友们解释一些事情,希望你不要在这里插话。」难道她不可能继续坚持争论,从而「强行介入」了他人的对话吗?(按理说,这似乎也符合「特权」的某种定义,但通常不会被这么说)。

又或者,假设「特权」指的仅仅是那个关于狗和蜥蜴的可爱故事所揭示的道理,即不同个体间难以理解彼此的经历,也无法体会自己可能给对方造成的痛苦。我认识许多男性,他们害怕「永远孤独」(Forever Alone),却又极度恐惧向女性发出约会邀请。我能体会他们的痛苦,我的多数男性朋友也能。然而,我接触过的许多女权主义者却认为,这些男性的困境完全源于他们自以为「拥有」女性的身体、认为自己「理应」获得性;并且,从她们作为有吸引力的女性的经验来看,获得约会是件轻而易举的事,如果你做不到,那八成因为你是个「怪人」(creep)或者根本不够努力。在我看来,这似乎正是一种(不同群体间)的隔阂,以及对他人痛苦的低估——恰恰就是那种「狗与蜥蜴」式(无法互相理解)的情况。(如果「特权」是指这个,那似乎也能用在这里,但通常也不会)。

对于「特权」这个词,社会正义运动内部有多少人,就能衍生出多少种完全无害且无可指摘的定义,但这些定义通常有个共同点——如果你按字面意思去理解,那么女性有时对男性表现出某种「特权」的可能性是如此显而易见,简直不值一提。

然而,一旦有人在现实生活中提及此事,他们很可能就会为自己「赢得」一堆「科普」文章的链接。比如这篇:《女性特权概念纯属无稽之谈的 18 个理由》;或者这篇:《致那些认为女性特权真实存在的性别歧视者的一封公开信》;或者这篇:《女性特权的想法——不仅错误,而且危险》;还有那篇论证根本没有女性特权,只有「善意性别歧视」的文章;或者这篇:《你所谓的女性特权,不过是男性的抱怨综合症罢了》;还有这篇:《女性特权就是受害者指责》,该文还「贴心」地指出,谈论女性特权的人「活该被烧死」,并在开头写道:「我们得谈谈,不,不仅仅是关于你戴软呢帽、留着邋遢胡子这事儿。」

看起来,你好像触碰到了某个敏感神经。但为何这里会如此敏感呢?

为了进一步印证我们确实触及了某些令人惊讶的现象,不妨也观察一下不同社会正义团体之间争论不休的场面,他们眼中充满急切,激烈地辩论着彼此之间谁拥有、谁不拥有相对于对方的特权。

如果你是那种喜欢捅马蜂窝的人,不妨去问问社会正义圈的任何人:跨性别男性(或跨性别女性)是否拥有男性特权?你很可能会被引向诸如「闭嘴吧,你们这些恐跨的厌女跨性别者」、「顺性别特权不过是男性特权的一个翻版」、「关于跨性别者与男性特权的指控」、「女性生育女性运动」(womyn-born-womyn movement)、「反对顺性别特权清单」或「厌女症如何伤害跨性别男性:我们有时确实拥有男性特权,但眼下有更重要的事情要讨论」之类的地方。

据我观察,争论的核心在于:跨性别女性究竟是比顺性别女性拥有更多特权(因为她们保留了过去以男性身份示人时期的「残留男性特权」),还是更少特权(因为她们跨性别的身份本身)?此外,在跨性别男性方面也存在着或多或少对称的争论。值得注意的关键点是:每一个群体都认为,证明自己比特权更少具有关乎自身存续的重要性,他们为此不惜运用各种论证,例如(引自最后一个链接的观点):「所有所谓的『顺性别特权』的例子,实际上要么是女性本就无法享有的男性特权,要么就是对跨性别政治议程的抵制。当有人不愿意重新定义自己的性取向以将(跨性别)男性包含在内,这种不愿意就被标签化为冒犯,我称之为『父权制特权』。」

而关于跨性别男性特权的争论,只是大约七百种(极言其多)不同的恶性争端中的一种,在这些争端中,每个人都坚称别人比自己拥有更多特权,争斗得仿佛性命攸关。

那么问题来了:既然「特权」不过是关于「你不应强行介入他人对话」之类的平淡无奇的说法,或者是某种关于狗和蜥蜴的温和道理——但无论如何定义,它绝对不是什么你拥有了就该感到羞耻的东西,也绝不意味着任何罪责或负担——那为何所有使用这个术语的社群中的少数群体,都如此拼命地试图证明自己「没有特权」呢?

我们在「种族主义」这个问题上也发现了同样出人意料的模式。我们都知道,每个人都有点种族主义,因为「种族主义」不过是指你拥有无意识的偏见和期望。每个人都有那么一点种族主义倾向。

有色人种似乎也属于「每个人」的范畴,他们似乎也像所有其他人一样,拥有某种内群体认同(in-group identification)。但是,(按照某些论调)他们却不是种族主义者。我们之所以知道这一点,是因为有些文章会这样说,例如「当白人抱怨『反向种族主义』时,他们抱怨的其实是正在失去他们的特权」,并承认「字典(关于种族主义的定义)在这件事上是错的」。或者有些文章说,白人指责有色人种是种族主义者,「源于对该术语缺乏理解,是出于无知,或故意的无知与仇恨」。还有些文章说,「当白人抱怨自己经历了『反向种族主义』时,他们真正抱怨的是失去或被剥夺了他们既有的特权。」诸如此类的还有:《为何关于白人的评论不算种族主义?》、《黑人能对白人种族主义吗?》(剧透:不能)、《为何你无法对白人种族主义》,等等等等。

所有这些来源都指向同一个论点:种族主义意味着结构性压迫。假如一个黑人仅仅因为某个白人是白皮肤就对其施以暴力,这或许不幸,甚至可称之为「出于种族动机」,但由于其行为并非发生在社会压迫的结构框架之内,所以这不算种族主义。正如上面一位博主所言:

总会有某个白人跳出来,要么声称自己有过类似经历,因为在全黑人社区长大,放学回家路上被追过几次,然后大呼小叫「天呐!这太种族主义了!这完全是一回事!」,要么就是扯些别的淡,还指望别人默不作声、毕恭毕敬地容忍这种无知。如果你就是那个放学被追的小孩,那确实很糟糕,我同情你……但哥们儿,那档子事儿真不是种族主义。

对此我无法辩驳。不,我是说,我真的没法反驳。词语的定义本身是无可争议的。如果你说「种族主义」是「一种原产于新几内亚的珍稀夜行鸟类,以晨露和孩童的梦境为食」,那我只能指出,词典释义和普遍用法都跟你说的不一样。而我上面引用的那些来源也已经承认,「词典错了」,而且「没人能正确使用种族主义这个词」。

来源:某个可能没意识到自己刚刚成为语言规范主义拥护者的人

实际上,我猜想,一个人或许可以通过诉诸造词者的「最初意图」,来回避词典定义和公众普遍看法的挑战,但是,发明「种族主义」一词的这个人却是一位鼓吹强制同化印第安人的活动家,他曾说过这样的话而为人所知:「有人说,唯一好的印第安人是死了的印第安人。从某种意义上说,我同意这种看法,但仅限于此:即这个种族身上所有的印第安特质都应该消亡。抹杀他身上的印第安性,拯救这个人。」我猜,这位老兄大概并不完全赞同要废除压迫性结构这回事儿。

所以现在的情况是:最初的造词、所有主流词典以及绝大多数的普遍用法都将「种族主义」按某一种方式定义,而社会正义博主们却以惊人的狂热坚持认为这种方式完全错误,并且它必须被定义成另一种样子。定义本身无法争辩,但可以分析。所以你不得不问——为何非要坚持「种族主义」必须采用「结构性压迫」这一定义,而非其最初的、更常用的定义呢?为什么那些想要讨论结构性压迫的人们,不能自己创造一个新词来消除这种混淆呢?就算他们坚持要用「种族主义」这个词来指代他们的新概念,又为何不实话实说呢:「『种族主义』这个词对不同的人可以有不同的含义,我想,要是一群黑人挥舞着刀子在街上追赶一个白人小孩,还叫嚷着『杀掉白佬』,按照大多数人的定义,这应该算是种族主义了。但我呢,偏要用我自己独特的方式来定义它,所以你们读我写的东西时,记住这点就行了」?或者,干脆承认这场争论本身就毫无意义,无论你用什么词来称呼刻薄行为,你都应该尽量避免刻薄待人不就行了吗?

而且,为什么这种事会发生在每一个社会正义相关的词语上?为什么互联网上充斥着各种页面,争辩说黑人不可能搞种族主义,女性不可能拥有特权,根本不存在所谓的「厌男症」(misandry),甚至你连「对顺性别者的偏见」(cisphobia) 这个词想一想都该感到羞耻?到底有谁在乎这些?这种事在任何其他领域都绝不会发生。从来没有哪个医生会觉得有必要宣称,如果我们讨论抗菌药物,就该把细菌毒素叫做「抗人类药物」。而且,就算真有人这么说了,其他医生也不会跳起来说:「你给我收回这话,你这混蛋!只有人类才能有药物,这是错误的类比,因为细菌感染人类已有数百年,而人类不能感染细菌!」他们最多只会对这种不规范的术语感到有点惊讶,然后继续过他们的日子。实质性的论证被「关于我们被允许对哪些人使用哪些词语」的争论所取代,这种程度,据我所知,完全是社会正义领域独有的现象。这是为什么?

四、

于是,我们回到我先前提出的论点:

我认为社会正义运动中存在一股势力,其核心就在于滥用权力,给人们贴上他们无法否认且极其危险的标签加以污蔑,以此推进其政治目的。

假如 racism school dot tumblr dot com 以及社会正义界的其他人士是对的,那么「种族主义」、「特权」及所有诸如此类的词语,就都只是些纯良无害、绝无冒犯之意的词汇,仅仅指出了许多人正在做且应设法避免的某些行为而已。

假如我是对的,那么「种族主义」、「特权」及所有诸如此类的词语,恰恰是所有人高声坚称其绝非是的那个东西——武器——并且,正因为你不被允许称其为武器,也不被允许进行防御,这些武器才变得威力倍增。社会正义运动就像是坐在控制台前的疯狂科学家,随时准备将这些武器对准她选中的任何目标。一旦被击中,你就会被打上标签,成了一个无权持有任何观点的恶劣之人,活该像 Donald Sterling 那样身败名裂、受千夫所指。若是通过对这位疯狂科学家百依百顺来安抚她,你就能被放过,让你右边那个倒霉蛋替你遭殃,而你则能苟活下去。因为社会正义运动的力量源自其对这些武器的掌控,所以他们的当务之急就应该是保护它们、改进它们,最重要的是要防止它们落入敌手。

假如 racism school dot tumblr dot com 是对的,那么人们对于「种族主义」和「特权」这类词语的反应,就应当是将其接纳为交流中的有用工具——如有必要,其传达的含义也可以通过其他词语来表达。没有人需要过度担忧这些词的定义,除非其含义模糊不清,让人无法确定说话者的本意。没有人需要担心这些词语是否被用到了自己身上,除非其使用揭示了某些独立于词语本身而存在的客观现实状况。

假如我是对的,那么人们对这些词语的反应,就应该是一场疯狂的「烫手山芋」游戏:一旦有人想把这些词用在自己身上,他们就会像困兽一样反击,拼命想把这「山芋」甩给别人,并且豁出命来争辩这些词的定义。

而且我知道,社会正义人士喜欢嘲笑我们这些异性恋白男恰恰就是这副德性,可是,老兄,我们不过是在有样学样罢了。

假设政府在供水系统中投放了某种药物,宣称这药能让人更善良、更能体察他人难处,而且绝无任何副作用。有几个阴谋论者说这药会让你的手指一根接一根地掉落,但政府驳斥说这纯属无稽之谈,这药的作用仅仅是让人对他人的困境更加敏感——对此当然没人会反对。然而,人们却观察到,政府雇员全都只喝瓶装水。而且,一旦有人提议说,政府雇员或许也该服用这种完全无害的药物,好让自己变得更善良时,他们就会立刻抓狂,骂你是恐怖分子、是人渣(shitlord),还咒你去死。如果你侥幸成功地往某个政府雇员的饮料里偷加了点自来水,而他又发现了,他便会像个疯婆子(banshee)一样尖叫着四处乱窜,时不时还嚎上几嗓子:「啊啊啊啊!我的手指!我宝贵的手指!」

到了这个时候,你恐怕就要开始琢磨,政府先前跟你说的是不是实话了。

这就是我目前与社会正义运动打交道时的状态。