Math Academy 建立了一个全自动的数学自助学习系统,就是基于人工智能的。

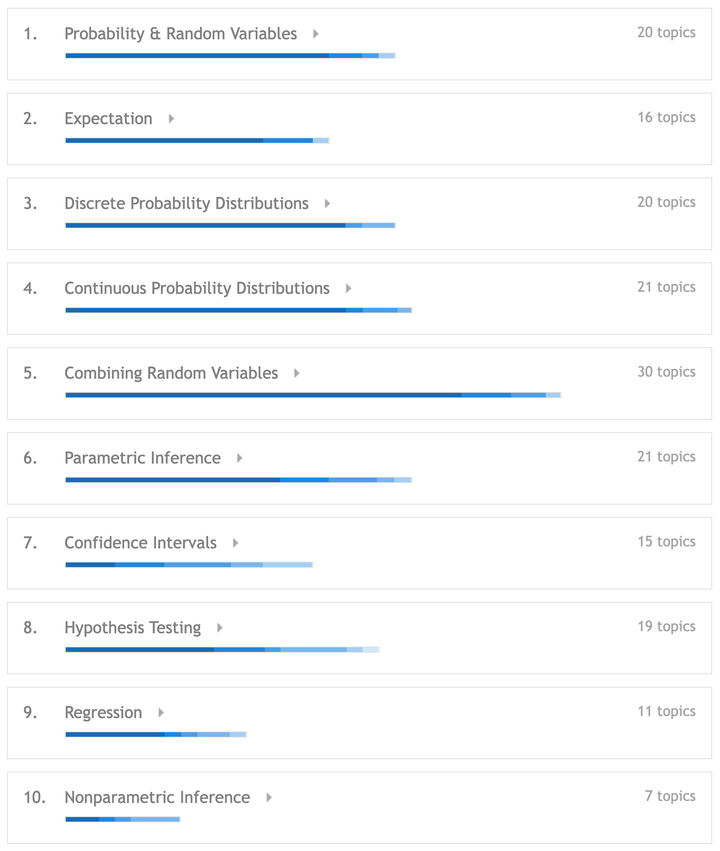

本科毕业三年后,我又花了两个多月的时间,每天一小时,重新学完了概率与统计:

这是我最近一个月的学习录播:

合集·用 Math Academy 自学(重学)概率与统计

整个学习的体验是非常流畅的:

- 读概念介绍(1 分钟)

- 读例题(1 分钟)

- 做两三道练习(2~3分钟)

- 然后回到第 1 步,继续循环

而且会自动将前置知识的课程安排到我的每日任务中,降低了我学习新材料的认知负荷。

还有自动安排的复习任务,增强我的长期记忆,及时发现自己的薄弱点。

反正我觉得这已经是做题家做梦都会笑醒的学习系统了。

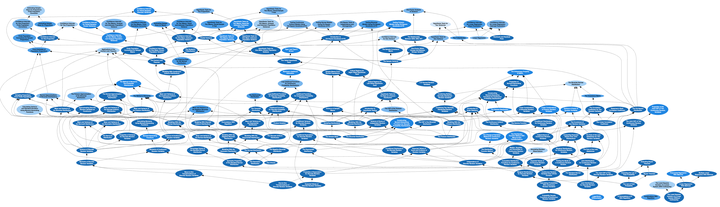

不过说来有趣,他们的系统虽然是人工智能,但他们并没有使用现在非常热门的大语言模型。比如 MA 的知识图谱是纯人工构建的:

我经常收到这样的问题:

「你们如何构建知识图谱?你们如何在适当的粒度水平上规划主题,并设置连接关系(前置知识和包含关系)?」

答案其实很简单,但往往会让那些总是在寻找某种「秘密技巧」来避免困难和乏味工作的人感到失望。

答案:我们完全采用手工方式。

秘诀其实就是做大量的工作来积累数学和教学领域的专业知识,然后再做大量的工作将这些领域专业知识编码到我们的知识图谱结构中。

每当我们规划一门课程时,我们会参考众多其他教科书和在线资源,但最终还是要依靠基于我们自己教学/辅导经验和学科知识的最佳判断。

手工完成这项工作在开始时可能感觉既有挑战性又乏味,但根据我/我们的经验,随着经验的积累会变得越来越容易。

你会逐渐获得一种「直觉」,知道什么是合适的知识块大小,以及在单个知识块内需要处理什么级别的细节。

我们也花了数年时间完善这些知识块,有时意识到某个知识块需要拆分,经过足够多的这种调整后,我们已经能够在第一次尝试时就做得很好。

连接性方面呢?我们约 2500 个主题中的每一个都有 3-4 个知识点,每个知识点都链接到一个或多个(通常是几个)前置知识。每个前置知识都有一个包含权重,表示前置主题的多少部分平均被包含在解决后续主题问题中——换句话说,当更简单的主题作为组成技能出现在高级主题中时,这个更简单的主题应该获得多少「权重分值」。

Math Academy 是如何构建其知识图谱的? - 知乎

他们认为基于大模型对话交互的教育系统是搞错了重点:

许多尝试将人工智能应用于教育领域却未获成功的人,往往过于聚焦于「解释」这一环节,而忽视了为学习过程搭建认知脚手架、进行引导以及整体管理。在构建解释型人工智能上,很容易陷入缘木求鱼的境地。

你或许会迷恋于让 AI 与学生展开对话式交互的构想,随后便迷失在盘根错节的复杂性之中。你费尽心力解决了部分问题,足以做出一个看起来很酷的演示,然而距离现实中可行的自主学习方案依然遥不可及。

其实,对话甚至并非必要环节。你完全可以将教学解释硬编码成若干小块知识点,在最恰当的时机呈现给学生。并且,你可以通过让学生解决问题来闭合反馈回路——无论如何,学生终究是需要练习解题的。(学生的「反馈」就是他们解题的正确与否。)

当然,硬编码教学解释也许感觉枯燥,工作量大,也不像能从零生成回答的人工智能那般「酷炫」——但至少它并非空中楼阁。这是一个务实的解决方案,能让你腾出手来,关注人工智能系统中那些同样至关重要的其他组成部分。

那么,其他重要组成部分有哪些呢?以下是我随手拈来的几个例子:

- 在进行了「最小有效剂量」的讲解之后,人工智能系统需要切换到主动解题模式。学生应从简单的例子入手,然后逐步攀登难度阶梯,确保覆盖所有在未来测验中可能合理预期他们掌握的题型。

- 测验应该高频进行且覆盖广泛,系统应根据学生的错题,为他们分派个性化的补习任务。

- 学生应按照个性化的、基于掌握程度的学习路径推进课程,只有当他们(作为个体而非仅仅是群体平均水平)确实掌握了前置知识点后,系统才向其呈现新的学习主题。

- 学生掌握一个主题后,应采用「间隔重复」定期回顾,这是一种系统性的复习方法,旨在将已学知识转化为长期记忆。

- 如果学生在学习过程中遇到困难,系统不应降低当前学习任务的成功标准(例如,直接给出提示)。相反,系统应致力于强化学生的薄弱环节,以确保他们在下一次尝试时能够完全独立地达标。

对话式交互:AI 在教育应用中的一个迷人的分心点 - 知乎

更多关于 Math Academy 的内容,请见我们汉化组翻译的这本书:

一、绪论

二、消除关键误解

三、认知学习策略

[In Progress] Chapter 11. Direct Instruction

四、辅导

[In Progress] Chapter 24. Parental Support

[In Progress] Chapter 25. In-Task Coaching